基本信息

張鳴鏞

張鳴鏞張鳴鏞1937年考入溫州中學。1942年,考入浙大數學系,才華橫溢,數學成績尤為出眾,深為浙大教授蘇步青、陳建功所賞識。1948年,大學畢業後,即被母校——浙江大學數學系選拔為助教。

張鳴鏞擔任浙江大學數學系助教期間,在蘇、陳兩位教授的指導下,取得令人矚目的成果。1950年,他闡述芬氏空間子空間平均曲率的幾何定義的論文問世,成為當時這方面問題的唯一文獻。1955年,他在函式學論方面的一項研究成果,被命名為“張鳴鏞常數”,並列入教育部審定的函式論教學大綱。他研究多函式解析,研究成果受到國際數學界的重視。他在多重調和勢位,多重調和張量等理論方面的系列成果,受到在羅馬尼亞召開的世界數學會議高度評價。他的論文《凸區域一個遮蓋定理》一文用德文發表後,美國《數學評論》立即摘要轉刊。 他還寫出了函式勢位論方面的第一本講義。德國著名GMN叢書第101卷引用的中國數學家的六篇論文中,有兩篇是張鳴鏞的。二十世紀50年代中期廈大數學系的輝煌與他緊密相關。

簡介

1986年5月12日,在福建省廈門市逝世。廈門大學教授、中國數學會理事、福建省數學會副理事長、《數學年刊》編委、《數學研究與評論》副主編。主要從事函式論、勢位論的研究。1948年,張鳴鏞大學畢業,當時浙大數學系留了兩名助教:他和谷超豪。解放後,他被派參加接管浙江金華的英士大學。在院系調整中,浙大數學系被解散,他被分配到廈門大學。張鳴鏞到廈門的頭五年中,發表了10篇論文,這期間他對多重調和函式、多重調和勢位及多重調和張量場做出了重要的成果。值得特別提出的是,張鳴鏞在1955年發表了論文,該文所得到的一個凸象的Bloch型常數Tρ,後來曾被稱為“張鳴鏞常數”,並在1980年教育部審定的函式論專門化教學大綱中列為一個條目。這是列入該大綱的唯一的以中國數學家命名的條目。在這期間,他還把平面區域內映照的莫爾斯(Morse)拓撲方法推廣到Riemann曲面,並對阿爾弗斯(Ahlfors)把Schwarz引理推廣到Riemann曲面上去的優越成果,作了進一步的改進。從1952年到1957年,廈大數學系的確培養了一批高水平的畢業生,例如陳景潤、賴萬才、林群等。陳畢業後曾是張鳴鏞的助教,作為一個新建的系,這樣的成績是珍貴和值得讚揚的。1955年到1957年,廈大數學系多次受到教育部的表揚。國際數學家大會曾來函邀請他們參加 1958年的愛丁堡大會(由於“反右”,未能參加)。1980年,《數學年刊》創刊,張鳴鏞擔任編委。1981年,《數學研究與評論》創刊,張鳴鏞擔任副主編。1983年,他參加了全國數學會大會,並當選為理事。他在會上報告論文《實質極大的Riemann曲面》,給出了Riemann曲面是實質極大的充分必要條件。張鳴鏞在1956年曾參加中國數學會在北京召開的論文報告會。後來1960年的全國數學會大會,已不準他參加了。後來他才再一次參加了全國性的數學大會。但27年的時間已經過去了。不料兩年之後,當中國數學會在上海召開大會及理事會時,他又不能參加了,當時他正躺在上海的醫院裡,癌症已到了晚期。1986年5月12日凌晨,張鳴鏞在廈大醫院與世長辭。

主要成果

張鳴鏞對中國古代數學史的有些精闢見解。他認為中國古代數學的特點是計算數學,關鍵是十進制。因此,有9個數就夠了,“九,數之極也”。在這個基礎上求高次代數方程的近似解時,對每位數頂多試(中國古代叫“議”)10次就夠了。中國古代有很發達的代數,與古希臘形成鮮明的對比。至於中國古代的幾何學,他認為主要貢獻不是墨子書中一些希臘式的幾何定義,而是“矩”。他認為矩就是直角坐標架。直角坐標法和“商高定理”形成了中國獨特風格的解析幾何學。這就是《周髀算經》中“夫矩之於數,其制裁萬物,唯所為耳”那段話的意思。這同古希臘的幾何學又形成鮮明的對比。這些觀點發表在為慶祝方德植教授教學50周年的論文中。

張鳴鏞很注意中國數學史的問題。他在1962年的一次談話中說:“從微積分發展以來的近世數學的主要部分中,古希臘的幾何和數論並沒有留下不可缺少的重大遺產。比較起來,古代中國,或更廣泛一些,古代東方,所發展的代數知識倒是近世數學分析更重要得多的源泉。古希臘沒有像中國那樣發達的代數。缺乏像十進制那樣的計數法。他們不是把數分成個、十、百、千、萬來寫,然後計算,卻是想法把大數儘量化成較小的數的乘積,然後計算。這使他們重視素數,發展了數論。”(見“文革”中的交代材料)

“文革”後,他花很多精力培養年輕人,先是辦助教進修班。60年代初及1978年,他兩次主辦過這種進修班。1979年,教育部委託廈大代辦3個高校師資培訓班,其中數學方面的培訓班是張鳴鏞主持的。此後,他大力培養研究生。他經常說,對於一個數學工作者來說,要堅持做到兩條:一條是打好基礎;另一條是一定要學習寫論文。他時常對學生們講:在學習中要積極思考、大膽探索,決不要迷信名家,名家也免不了有錯誤的結果。如果能找到反例把前人的結論推翻,也是一大成果,避免後人錯上加錯。他本人也是這樣做的,例如論文。

經過幾年的努力,一些學生開始成長。1981年,以後的幾年內他們已發表了20多篇論文。例如一篇碩士論文《零容緻密集上的橢圓馬丁邊界》(發表在1983年《數學年刊》第4卷),徐利治教授認為較之美國的博士論文並無遜色。日本中井教授也來信說這篇論文很好,嚮導師張鳴鏞教授致意。關於張鳴鏞及其學生的部分工作可參閱美國數學會出版的ContemporaryMathematics,Vol.48(1985)中Riemann曲面一章,這一章是張鳴鏞寫的。

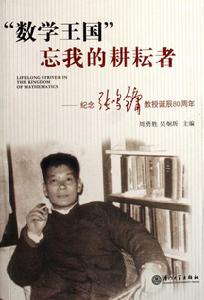

紀念張鳴鏞的圖書

紀念張鳴鏞的圖書張鳴鏞教授在浙江大學讀書期間,師從陳建功教授和蘇步青教授的教育,很快就表現出其非凡的數學才華。他同時參加陳建功教授的函式論專題討論班和蘇步青教授的微分幾何專題討論班。全年級中同時參加兩個討論班的只有他和谷超豪兩位。1948年浙江大學數學系留了兩名助教:他和谷超豪。在浙江大學當助教4年,他在微分幾何和函式論研究都取得了出色的成果,發表了5篇論文。1959年,德國數學家Rund在《FinSler空間微分幾何》專著中介紹了張鳴鏞當年的研究成果。

1952年,張鳴鏞和林振聲、厲則治三人從浙江大學調到廈門大學數學系。 當時,廈門大學數學系剛從數理系中分出來,連他們三人在內只有工4位教師,幾乎沒有資料室。在當時的王亞南校長和方德植主任支持下,張鳴鏞和其他教師一道,積極收集訂購有關資料,建立數學資料室。同時,他協助方德植主任組織討論班並使之制度化。

幾年中,廈門大學數學系在科學研究方面取得了顯著成績,面臨發展的大好形勢。1952年至1956年,數學系進行了100多次專題報告,發表論文四十多篇。1954年的《廈門大學學報》刊登工4篇自然科學方面的論文,其中有10篇是數學,張鳴鏞一人有兩篇。 盧嘉錫教授在“編輯後記”中寫道:“這一期的內容……反映出我們的數學教研室已經在相當堅固的基礎上進行有重點、有系統的科學研究工作。在教師人數少,教學工作繁重的情況下,有這樣的成績應該珍貴和讚揚。”1956年全國論文宣讀大會,廈門大學數學系共提交10篇論文,在會上宣讀4篇論文。教育部高教司多次表揚了廈門大學數學系培養師資的經驗。1956年6月6曰《光明日報》在頭版顯要位置發表了題為“克服困難,努力創造條件,廈門大學數學系開展科學研究工作”的報導。當年的國慶節,方德植主任代表廈門大學數學系登上天安門觀禮台,參加國慶典禮。1958年,在愛丁堡舉行的國際數學家大會來函邀請廈門大學數學系派人參加。1956年,回響黨中央“向科學進軍”的偉大號召,張鳴鏞教授協助方德植主任制定了《數學系十二年科學研究規劃》,明確地提出“大範圍幾何分析”作為中心課題。1968年,美國數學會提出的研究題目和內容,同工2年前廈門大學制定的研究規劃相差無幾。可以想像,如果當時數學系的規劃得以實施,我國“大範圍幾何分析”研究很可能在世界上處於領先地位。可惜的是,1957年以後,由於政治運動,由於張鳴鏞教授等人被錯劃為右派,這個計畫成為泡影。50年代,廈門大學培養了以陳景潤、林群為傑出代表的一批數學人才,許多都受到張鳴鏞教授的指導。 陳景潤是張鳴鏞教授的學生,回校工作後又擔任張鳴鏞教授的助教。 陳景潤寫出的第一篇關於“他利問題”的論文,是張鳴鏞教授審定的。廈門大學50年代數學系的輝煌,張鳴鏞教授做出了不可磨滅的重要的貢獻。

廈門大學數學科學學院趙俊寧院長《深切緬懷張鳴鏞教授》一文,全面地評述張鳴鏞教授的成就和貢獻、地位和作用,故作為本書的代序。其餘文章分為三個部分,即生平事跡,學術思想和師友、學生和親屬的紀念文章。

生平

張鳴鏞出身於書香門第,高祖父對張鳴鏞的影響很大。高祖父張振夔是全家的榜樣;他自稱“介翁”,介的意思是剛正不阿。他當過縣學教諭,主講過溫州東山書院、台州宗文書院.晚年主講樂清梅溪書院,69歲時在書院中逝世。他著的《介軒集》是全家傳誦的一部書,這書張鳴鏞讀得很熟,並始終保留一部在身邊。

高祖父及以後各代都是舉貢生員,或教書、或行醫、或經營中藥店等小工商業。張鳴鏞的父親張肇麟是長子,13歲中秀才,第二年,由於張肇麟的父親去世,家道中落,張肇麟在丁憂後進了溫州師範學堂。畢業後,在一個書院的基礎上創辦永嘉第二高等國小,任校長,從此,他負起了大家庭的責任。他扶助三個弟弟成長,他們相繼大學畢業,其中之一後來成為中國科學院學部委員。張肇麟自己在工作之餘研究上古史。

張鳴鏞從小就學習成績突出,而且性格開朗,因此在大家庭中一直受到器重與喜愛。 他從小就喜歡數學,中學時,看到牛頓的《自然哲學的數學原理》後,在房間門口貼了一副對聯:“知數理共天文一色;待天才與奈端齊飛.”(奈端是牛頓的舊譯)

1943年春,他高中畢業,開始了一段不尋常的經歷。前一年(1942年),正是抗日戰爭的艱難歲月。參軍的大哥在山西被日軍俘虜,音訊全無,全家憂慮萬分。張鳴鏞高中畢業後,決定去山西尋找。家中不同意他去冒險,但他不聽勸阻。當時他剛17歲,隻身進入敵占區,經上海、北平,到了太原。在大原期間,他被日軍扣押了一夜,但終於打聽到那批俘虜已轉移到北平。他跟蹤追尋,經過許多周折,當年秋天在南京探聽到了大哥的下落。當時大哥正在江北一個俘虜勞動營中當醫生。他們取得聯絡後,就商定等待時機脫逃。第二年(1944年)他們逃離了淪陷區,回到了溫州。年青時的這一段“萬里尋兄”經歷,足以說明他的勇敢與膽識。

當時,浙江大學已內遷到貴州,並在浙江龍泉辦了一所分校。同時,在杭州浙大校址上也辦起了一所大學,張鳴鏞在1943年等待大哥期間,曾上過那所大學。在他幫助大哥逃離淪陷區後,1944年便轉入浙大的龍泉分校。

抗戰勝利後,浙江大學遷回杭州。1946年,張鳴鏞在數學系讀三年級,從此進入了他一生中最重要的時期。當時,浙大數學系有著名的數學家蘇步青教授及陳建功教授的有力指導,有良好的學術風氣。張鳴鏞在這種環境中飛速成長。1948年,張鳴鏞大學畢業,當時浙大數學系留了兩名助教:他和谷超豪。

1950年,張鳴鏞發表了兩篇微分幾何方面的論文。在這些論文中他給出了Finsler空間子空間平均曲率的幾何定義,超越了嘉當(E.Cartan)和貝爾瓦爾德(L.Berwald)的定義的特殊性,並得到了一系列結果。1959年出版的倫德(Rund)的專著中介紹了張鳴鏞的工作,這本專著The Differential Geometry ofFinsler Spaces(Finsler空間微分幾何)是西德 GMW叢書的101卷。在這本書中,有4位中國數學家的論文被引用,即蘇步青(1篇)、陳省身(2篇)、王憲鍾(1篇)及張鳴鏞(2篇)。同時,他也進行函式論方面的研究。1951年,發表了關於多重解析函式及多重調和函式的論文。1952年,發表論文《凸區域的一個遮蓋定理》(論文是用德文寫的)。這樣,他大學畢業後擔任助教的頭四年共發表了5篇論文,而且同時在蘇步青教授及陳建功教授的研究方向上都得到出色成果。

張鳴鏞在緊張的學習和從事科學研究的同時,還廣泛參加各種社會活動。他為人富有正義感,1947年,浙大學生於子三被迫害致死,他極為憤慨,在代表浙大數學系撰寫的輓聯中寫道:“築得起長城萬里,坑不盡天下書生,曾幾何阿房成灰燼……”他還抬著大橫幅參加街頭的示威遊行。

解放前夕,他被推選為浙大的護校委員。解放後,他被派參加接管浙江金華的英士大學。他積極參與“文字改革”。他認為要提高全民的文化水平,必須推行拼音文字。因此,他參加組織浙大新文字研究會,編寫課本,研製浙江話拉丁化新文字方案。《1950年中國語文問題論文輯要》一書中,收錄了他的3篇文章.他還到社會上宣傳、推廣,並曾在浙江廣播電台講授新文字。

他喜愛西洋音樂,又曾是浙大京劇隊隊長;他寫了不少詩,他的長詩曾在浙大校刊發表,他編了一部自己的詩集,可惜這詩稿在“文革”中丟失。

1946年到1952年,短短几年之中,他從一個大學生迅速的成長為一個優秀的數學家。他的多方面的才能使他嶄露頭角,他意氣風發,前途無量。沒有想到,1952年來了一個大轉折:在院系調整中,浙大數學系被解散,他被分配到廈門大學。1952年,張鳴鏞26歲,他離開杭州來到廈門,經歷生活的一次重大考驗。當時廈門很閉塞,只有汽車和外界相通。而廈門大學數學系剛剛建立,連同浙大剛調去的3位教師,合在一起才14個人,幾乎沒有圖書資料。面對這種情況,張鳴鏞沒有氣餒,也沒有埋怨。他決心與其他教師一道,在廈門建立一個新的數學中心,在廈大辦一個浙大數學系那樣的系。於是,他們一起收集、訂購有關的雜誌資料,建立數學閱覽室,同時協助系主任方德植教授組織討論班。

幾年之中,廈大數學系在科研方面取得了顯著的成績。例如,1954年的廈大學報,除了一期海洋生物及兩期社會科學外,只有一期是自然科學專集。該專集共有14篇論文,其中數學10篇、物理1篇、生物3篇。對此,盧嘉錫教授在《編輯後記》中稱讚數學系:“在教師人員少、教學工作又繁重的情況下,有這樣的成績是應該珍貴和讚揚的。”

張鳴鏞到廈門的頭五年中,發表了10篇論文。這期間他對多重調和函式、多重調和勢位及多重調和張量場做出了重要的成果。1956年,陳建功、程民德、吳文俊參加了羅馬尼亞數學會代表大會後,在《科學通報》1956年11月號上發表了一篇介紹羅馬尼亞數學的文章。文中也提到為數不多的幾位中國數學家的工作,文章寫道:“第二次大戰之後,荷蘭數學家裡德(Ridder)、廈門大學張鳴鏞都用面積導數的概念做了一些工作。”在介紹尼科列斯庫(Nico-lescu)院士的工作之後,又寫道:“筆者在此附加一句,廈門大學張鳴鏞對於多重調和函式,已有優秀的貢獻。”把張鳴鏞的工作列入國際性數學工作之中,足見其成績之顯著。

值得特別提出的是,張鳴鏞在1955年發表了論文。該文所得到的一個凸象的Bloch型常數Tρ,後來曾被稱為“張鳴鏞常數”,並在1980年教育部審定的函式論專門化教學大綱中列為一個條目。這是列入該大綱的唯一的以中國數學家命名的條目。

在這期間,他還把平面區域內映照的莫爾斯(Morse)拓撲方法推廣到Riemann曲面上去,並對阿爾弗斯(Ahlfors)把Schwarz引理推廣到Riemann曲面上去的優越成果,作了進一步的改進。

他一方面緊張的進行科學研究,一方面努力進行教學工作。他通過課堂、討論班和個別指導培養學生,希望他們能達到國內、以至國際水平。他在“文革”挨批判時寫的一份“材料”中曾寫道:“在教學過程中,我認為努力‘提高’同學的業務水平是我最大的職責。於是也就根據自己的認識,把同學的水平‘提高’到國際上資產階級數學水平為目標。”張鳴鏞沒有留下自傳,但“文革”後發還的一堆“交罪材料”卻給他留下了生平的一些痕跡。

從1952年到1957年,廈大數學系的確培養了一批高水平的畢業生,例如陳景潤、賴萬才、林群等。陳畢業後曾是張鳴鏞的助教。作為一個新建的系,有這樣的成績真是應該珍貴和讚揚的.1955年到1957年,廈大數學系多次受到教育部的表揚。國際數學家大會曾來函邀請他們參加 1958年的愛丁堡大會(由於“反右”,未能參加)。

廈大數學系的成績是許多人努力的結果,張鳴鏞的努力得到了承認。1956年,廈大全校提升三名副教授,其中就有張鳴鏞,這時他剛30歲。

1946年到1956年,也就是他20歲到30歲之間,這是他一生中最幸福的時期,他施展出了才能,在學術上取得了令人注目的成就。但是,在這期間他的家庭負擔十分沉重,他還要扶助弟妹們成長。他們先後大學畢業,其中之一後來成為中國科學院學部委員。

正當他克服了種種困難,幾年的刻苦努力得到承認的時候,1957年的“反右”運動使張鳴鏞前進的道路突然中斷。“反右”中, 1952年從浙大調到廈大數學系的三位教師都被劃成了“右派”。先是其中之一受到批判,這時候張鳴鏞非但不起來“揭發批判”,反而公開表示不贊成那種批判的作法.於是鬥爭矛頭很快轉到了他的頭上。

“反右”以後,他在“監督”下勞動了一年,其艱難難以想像。有時候他一天要比一般人多勞動幾小時,有時分派他作諸如進山挑炭的重勞動。有一次進山挑炭的路上幾次滑倒,很晚沒有能挑到,最後別人去找,才把他接回來,有時還要受批鬥。他以往一心一意做數學研究或培養學生,現在突然受到這樣的對待,這給他的精神和身體帶來了難以彌補的創傷。所可慶幸的是,他支撐下來了。 經過了這一切,他還是很開朗的。但“反右”給他後半生的工作及生活帶來了一連串的挫折與不幸。

據張鳴鏞的學生們回憶:1956年廈大數學系制訂“十二年科學研究規劃”時,決定把“大範圍分析”作為研究的中心課題。其題目與內容同國外在60年代中所提出的非常接近,張鳴鏞準備從事這方面的研究。但是這個打算與他的其他一些大膽的構想一樣,全成了泡影。

1959年秋後,他重新做教學工作,分配他教化學系、物理系的微積分.他努力為他們另編教材,翻新內容。在可能的情況下,他也指導年輕人進行數學研究。儘管這樣做往往給他帶來麻煩。例如,有一位化學系年輕教師對數學有興趣,在“反右”前曾聽從張嗚鏞的建議學了實變函式論。“反右”後張鳴鏞仍給他指導,結果這位年輕人在1962、1963兩年的廈大學報上發表了3篇論文。值得指出,這兩年中廈大學報發表的數學論文總共只有9篇。張鳴鏞當時就受到指責,說他不該指導化學系的教師等等。在“文革”中他還得為此事寫交代材料進行解釋。

1962年,“反右”、“大躍進”告一段落。在數學系裡他的學生和助手在前些年已紛紛調離。張鳴鏞也決定離開廈大。當時,一些地方重新建立綜合性大學,陳建功教授回到杭州,任杭州大學副校長。1952年被解散的浙大數學系在杭州大學得到了部分的恢復,正需要人才。杭州大學竭力要調張鳴鏞去,張鳴鏞也決心回杭州去。但是一切努力都無濟於事。廈大不予同意,只答應讓張鳴鏞出去短期講學。因此,1962年,他曾應邀去安徽大學短期講學;1963年,應邀去杭州大學短期講。

當張鳴鏞的處境逐步正常時,他針對數學系年輕人在基礎訓練方面的缺陷,舉辦助教進修班,給他們講《現代分析基礎》。後來還多次講解.他寫的講義在他逝世後,由廈門大學出版社出版了。不久他又講專門化課程《勢位論》。後來他也再次講解,他的講義改稱《位勢理論》,將由北京大學出版社出版。

就在這時,“文革”開始了。張鳴鏞有“右派”的帽子,又有不屈的性格,使他在“文革”中吃了更多的苦頭。他曾經因表明自己的觀點被毒打成重傷。從1966年“文革”開始一直到1969年以後,才準他“回到民眾中來接受批判教育”。

1971年後,他可以參加下廠下鄉。東奔西走,先後去了五六個地方。由於需要,他寫了《自動控制原理》上下兩冊,分別在1974、1975年油印出版.1975年9月又讓他去集美幹校勞動。後因肺病復發,1976年8月回到學校。

“歲寒,然後知松柏之後凋也。”張鳴鏞雖處境艱難,動輒得咎,但他幹勁十足。在1957年之後的20年裡,他被迫離開了數學界的主流,無法參與學術活動。但他在只發給他生活費的時候仍訂閱數學雜誌。學生勸他停掉雜誌,他說:“飯可以不吃,書不能不看。”只要有可能自己支配時間,他仍然一如既往,日以繼夜鑽研數學。別人勸他注意身體,不要再熬夜,他說:“如果事業上沒有什麼貢獻,活得再久又有什麼用。”

張鳴鏞有一段時間曾潛心研究相對論和量子力學。他認為相對論歷來是量子力學的不可缺少的基本原理之一。為了使理論推算的結果更符合實驗,量子力學的公式曾一再經受相對論形式的訂正。但是他認為那些訂正只是形式上的摹擬,並不是從推理得到的,而實際上量子力學的基本方程可以根據相對論用數學方法建立起來。量子力學可以看作建立在相對論基礎上的一種統計力學。因此,微觀世界的量子化現象是時間空間的相對論結構的必然產物。他把這個結果在1978年廈門大學的科學討論會上報告,並簡要地在廈大學報上發表。

1976年,全國的形勢出現了轉機。但張鳴鏞的處境並沒有立即好轉,1978年的全國數學會大會,本來說要他去參加,但後來還是沒有讓他去。1978年底,十一屆三中全會的召開,使張鳴鏞異常興奮。此後,他也能夠去外地作一些學術報告了。1979年,他在福建省數學會年會上報告《勢位論的發展和影響》。同一年在廈大科學討論會上報告《勢位論方法在保形映射上的套用》,用勢位論方法證明平面單聯區域條形外半徑大於或等於內半徑,並討論了某些套用。1980年在全國函式論會議上報告《對勢位論和函式論的關係的回顧與展望》。1981年在杭州大學陳建功教授紀念會上報告《勢位論在函式論上的套用》。同一年在廈大科學討論會上宣讀論文,改進了單葉函式的Landau常數下界的估計。1982年在浙江大學85周年校慶學術報告會上宣讀論文《微分流形的升級》。

1980年《數學年刊》創刊,張鳴鏞擔任編委。1981年《數學研究與評論》創刊,張鳴鏞擔任副主編。

1983年他參加了全國數學會大會,並當選為理事。他在會上報告論文《實質極大的Riemann曲面》,給出了Riemann曲面是實質極大的充分必要條件。張鳴鏞在1956年曾參加中國數學會在北京召開的論文報告會。後來1960年的全國數學會大會,已不準他參加了。現在他才再一次參加了全國性的數學大會。但27年的時間已經過去了。不料兩年之後,當中國數學會在上海召開大會及理事會時,他又不能參加了。當時他正躺在上海的醫院裡,癌症已到了晚期。

1984年他與楊忠道教授合作發表論文。80年代中,張鳴鏞的工作、生活已逐步走上正軌,他身邊已聚集了一批在科學研究上漸趨成熟的年輕人,這時候最後的打擊到來了。過去,無論是“反右”還是“文革”,雖然給他帶來嚴重的災難,但都沒有壓垮他,他總能從各種打擊中很快恢復過來。此時不行了,他的身體終於垮了。

1984年秋後,張鳴鏞胸部不適。他本來就容易氣喘,1983年得過一次“自發氣胸”,他頂過去了。他希望這一次也可以頂過去。不料,1985年初,病情越來越險惡,在X光片上有一半肺已看不到,氣喘加劇。這時他才不得不放下手裡的工作,到上海治療.80高齡的蘇步青教授幾次來醫院探望,並且和金福臨、谷超豪等對張鳴鏞的醫療,作了許多安排。同時由於廈門大學領導的關心,他的學生得以輪流去上海照料。許多朋友對張鳴鏞非常關心。浙大的同志甚至請醫生一起特地從杭州到上海來看望。在這最後一刻,他的老師、同學、學生、親友千方百計地挽救他的生命,使他坎坷的一生得到了一些安慰。他病重時,還一心想同大家再生活些日子。他認為自己身邊的這支科學隊伍已初步形成,希望能進一步壯大。他幾次講:“不用多,只要再給我5年時間.”但醫術已無能為力。

1986年5月12日凌晨,張鳴鏞在廈大醫院與世長辭。幾十年來,他做了那么大的努力,可是他無法把自己的能力發揮出來,二三十年的耽誤及損失也無法彌補。在得知生命垂危時,他曾說:“真是出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。”命運對他冷酷無情.他只有一個女兒,他去世時她才11歲。

蘇步青教授等發來唁電說:“張鳴鏞教授逝世是我國數學界一大損失,我們也失去了一位益友……”朋友們哀悼他:“才華出眾,耿直奔放,命運坎坷,令人長嘆息。”

張鳴華,張鳴鏞胞弟,1930年生,1952年清華大學數學系畢業後一直在母校任教,後為清華大學套用數學系教授。