人物概述

張定璜(1895—1986),字鳳舉,江西南昌人。

1960年代張鳳舉在東京

1960年代張鳳舉在東京作品

《答問》,《蘇曼殊與拜倫及雪萊》,《魯迅先生》(《現代評論》,1925年1月號),《檄告國民軍》,翻譯波德萊爾《Baudelaire散文詩鈔》,譯《死及其前後》(有島武郎)、《殉情詩抄:海邊的戀愛,斷章》(佐滕春夫)等,譯出的《鏡子》、《那一個是真的》、《窗子》、《月兒的恩惠》、《狗和罐子》 五段譯詩(1925 年2 月23 日《語絲》第十五期上)

其《魯迅先生》是早期研究魯迅的重要作品,張定璜則欣賞魯迅的「冷靜」。占有豐富的材料,如張定璜的《魯迅先生》,擺脫了前人感覺印象式的闡述,通過《雙枰記》等末代文言小說與魯迅小說比較分析,得出“兩種的語言,兩樣的感覺,兩個不同的世界”的結論,從而成為對魯迅映象的第一次總結。張定璜比較重視客觀態度,論文尾段引用小故事提醒讀者評論應該是客觀中立的.

曾與魯迅合編過《國民新報》的副刊。與“現代評論派”陳源,徐志摩等有交情,《駱駝》雜誌的重要創辦者,周作人、張鳳舉(即張定璜)、徐祖正三人,亦即所謂的“駱駝同人”, 徐祖正在周氏兄弟中很有人緣,周氏兄弟反目後,難言之隱和創傷之痛僅張鳳舉、徐祖正二人知道,也只有此二人能在風雨飄搖的民國後期甚至解放後大曝周家恩怨的“猛料”,但張、徐二人深知為友人諱,保持了坦蕩君子之風,始終對此不置一詞。

“鄉土文學”這一概念最早出現於1926年張定璜關於魯迅的創作評論中,張定璜稱魯迅的作品是“鄉土小說”,由此“鄉土文學”這個術語在現代文學中成為一個重要概念。

張定璜在高度肯定蘇曼殊譯詩引進了“異鄉的風味”時,也承認其譯詩不僅有“疏漏”,而且“晦澀”。 他的譯品是真正教了我們會悟異鄉的風味”這一句是張定璜對蘇曼殊譯作的評價。

創造社同人所謂的“身邊小說”是鄭伯奇在評論郭沫若、郁達夫、張資平、成仿吾、張定璜等創造社同人的小說時首先提出的。

文獻文物保存成就

文獻保存同志會 是鄭振鐸為首1940年與張壽鏞、何炳松、張元濟、張鳳舉在上海秘密發起的活動為搶救江南著名書樓之古籍.不到兩年期間有豐富的收穫.所有行動在日系控制管理下冒險秘密做之.

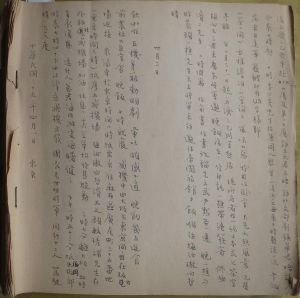

1946張鳳舉日記

1946張鳳舉日記文獻保存同志會搜購之善本古籍現在台北國家圖書館特藏書庫,成為其核心古籍書藏至今是世界領先的中華古籍藏書.

重要作品

魯迅先生

張定璜

上 朋友們時常談到寂寞,在像這樣的冬夜裡我也是深感寂寞的一人。我們常覺得缺少什麼似的,常感到一種未曾填滿的空虛。我們也許是在心胸里描寫著華麗的舞台,美妙的音樂或新鮮的戲劇罷,眼前向我們躺著的呢,只是一條冰凍的道路;雖然路旁未必沒有幾株裸樹,幾個叫化子,幾堆垃圾或混著黃灰的殘雪,然而夠荒涼的了。還好,我們生來並不忒聰明也並不忒傻,我們有寶貴的常識,知道晝夜的循環,四時的交替。我們相信夜總有去的時候,春天終久必定來到。能夠相信便不壞,而況相信常識。不過常識間或也會惱人。譬如說,常識告訴我們這個夜是有盡的,這個冬不是永久的,這固然夠使得我們樂觀,但常識也告訴我們,夜究竟不及晝的和暖,冬究竟不如春的明媚。枯坐在這個冬夜裡的我們,對於未來假令有一番虔信,對於現在到底逃不掉失望。於是我們所可聊以自慰的便是作夢。我們夢到明日的花園,夢到理想的仙鄉,夢到許多好看好聽好吃好穿的東西;有的夢到不老的少年,有的夢到長春的美女,有的夢到純真的友誼,有的夢到不知道嫉妒的戀愛,有的夢到嶄新的藝術的宮。作夢也是人們在這地上享受得到的有限的幸福之一,也有許多人是不能作夢的,多可憐!不過就令你能作夢,夢也有醒的時候。那時你擦擦眼睛,看看周圍。那時寂寞又從新爬到你心上來。 不過仔細想時,寂寞於我們並沒有什麼了不得的壞處也未可知。至少他總比喧噪強一點。華麗的舞台和美妙的音樂和新鮮的戲劇固然是你心愿的。但與其鑑賞那些三不像的紅紅綠綠中西雜羼的樓房,聽那些拉外國調兒的胡琴,或看那些男扮女裝忸怩作態的名角,一方面手巾把子在你頭上亂飛,瓜子花生的殼吐著滿地,叫好聲呵欠聲咿啞聲噯喲聲接二連三的不絕,煙氣汗腥氣脂粉氣土氣湊合成一股臭氣,與其如此,你寧肯一個人關在家裡守著你的寂寞。在那裡你得不著什麼,在這裡你至少是你自己。我知道兩種人。一種是甘居寂寞的人,在他們裡面,寂寞已經失掉了我們普通所謂寂寞的意味。在我們以為是一塊沙漠的,在他們完全是一個世界。而且是多么豐富的一個世界!那裡面有天國,有樂園,有全能的神,有姣好的仙女,有永久的真和善和美。比起那個來,我們現在住的只是一堆糞土,一個肉屍,早晚得化散的東西。住在那裡面的人已經不知道了什麼是寂寞,因為他們已經知道了什麼是不寂寞。幸福的靈魂,世上幸而有你們這點兒點綴,不然,恐怕更沒趣的多了。還有一種人,他們不甘寂寞然而舍不了寂寞。他們咒罵人生而又眷戀人生,也許正是因為他們眷戀的太深了,所以不能免於咒罵罷。他們不能屏棄濁酒不喝,然而喝時他們總嚷著:“為什麼不給我們上好的花雕?”他們覺得他們的母親年老了,頭髮掉了,門牙落了,鼻涕口沫露出來了,衣服穿的不整齊乾淨了,所以每逢到親朋來往時的前後,他們總得發一頓牢騷,吐幾口氣,然而其實他們的真心愛他們的母親也許在一般所謂孝子之上。他們天天早晨起來不是抱怨風起的不好,就是嫌雨下的太少了,但到夜裡,他們依舊睡到各人自以為世界上頂不舒服的一張床上去。他們是真正的母地的兒女。你們可別以為他們絕對不知道快樂。他們也有和前一種人一樣的快樂,他們也能作夢。剛才我說過人們不是盡能作夢的,也許說的誇張了一點,因為我聽人說,大抵的人一生世里夜間睡在床上時總能作幾個夢。不過白晝作夢或雖非白晝而張著眼睛作夢,這可真少了。我們不鄙視夜間的夢,因為他往往是很美麗很有趣的,我們不過想說白晝的夢或非白晝而張著眼睛作的夢往往更美麗更有趣罷了。這樣的夢只有兩種人能作,只有甘於寂寞的人,或不甘於寂寞而偏舍不掉寂寞的能作。這樣的夢是寂寞的寧馨兒。 魯迅先生告訴我們,他“年青時候也曾經做過許多夢,後來大半忘卻了,但自己也並不以為可惜……而我偏苦於不能全忘卻,這不能全忘的一部分,到現在便成了《吶喊》的來由”。魯迅先生知道夢的可愛,而自己又作了許多可愛的夢,所以說話時免不掉帶一點謙虛,就譬如慈母在客人面前拍拍兒子的頭,罵兩聲“沒出息的東西”,因為捨不得教客人聽見她說“我的寶貝”;魯迅先生不但年青時候作過夢,現在還能作夢,而且我們希望他將來還會多多作夢。他是我們裡面少有的一個白晝作夢張眼作夢的人。他小時便是寂寞的伴侶;錯了,他是寂寞撫養大的。我們不須親身跟隨他去“出入於質鋪和藥店裡”,去學海軍,去到日本學醫,我們只須讀一遍他那篇簡潔的自傳體的序文就可以想像出他年青時代處的是怎樣一個境遇。總之魯迅先生飽嘗過寂寞的滋味,雖然他並不是甘於寂寞的人。他說:“凡有一人的主張,得了贊和,是促其前進的,得了反對,是促其奮鬥的,獨有叫喊於生人中,而生人並無反應,既非贊同,也無反對,如置身毫無邊際的荒原,無可措手的了,這是怎樣的悲哀呵,我於是以我所感到者為寂寞。”他是不甘寂寞的,因為這不太像甘於寂寞的人說話。然而逃不掉寂寞,他於是作了許多夢,白晝的夢,張開眼作的夢。

阿Q

阿Q這樣說並不是說他們是一個東西。我若把《雙枰記》和《狂人日記》擺在一塊兒了,那是因為第一,我覺得前者是親切而有味的一點小東西;第二,這樣可以使我更加了解《吶喊》的地位。《雙枰記》等載在《甲寅》上是一九一四年的事情,《新青年》發表《狂人日記》在一九一八年,中間不過四年的光陰,然而他們彼此相去多么遠。兩種的語言,兩樣的感情,兩個不同的世界!在《雙枰記》、《絳紗記》和《焚劍記》裡面我們保存著我們最後的舊體的作風,最後的文言小說,最後的才子佳人的幻影,最後的浪漫的情波,最後的中國人祖先傳來的人生觀。讀了他們再讀《狂人日記》時,我們就譬如從薄暗的古廟的燈明底下驟然間走到夏日的炎光里來,我們由中世紀跨進了現代。

下 魯迅先生站在路旁邊,看見我們男男女女在大街上來去,高的矮的,老的小的,肥的瘦的,笑的哭的,一大群在那裡蠢動。從我們的眼睛,面貌,舉動上,從我們的全身上,他看出我們的冥頑,卑劣,醜惡和飢餓。飢餓!在他面前經過的有一個不是餓得慌的人么?任憑你拉著他的手,給他說你正在救國,或正在向民眾去,或正在鼓吹男女平權,或正在提倡人道主義,或正在作這樣作那樣,你就說了半天也白費。他不信你。他至少是不理你,至多,從他那枝小菸捲兒的後面他冷靜地朝著你的左腹部望你一眼,也懶得告訴你他是學過醫的,而且知道你的也是和一般人的一樣,胃玻魯迅先生的醫學究竟學到了怎樣一個境地,曾經進過解剖室沒有,我們不得而知,但我們知道他有三個特色,那也是老於手術富於經驗的醫生的特色,第一個,冷靜,第二個,還是冷靜,第三個,還是冷靜。你別想去恐嚇他,蒙蔽他。不等到你開嘴說話,他的尖銳的眼光已經教你明白了他知道你也許比你自己知道的還更清楚。他知道怎么樣去抹殺那表面的微細的,怎么樣去檢查那根本的扼要的,你穿的是什麼衣服,擺的是那一種架子,說的是什麼口腔,這些他都管不著,他只要看你這個赤裸裸的人,他要看,他於是乎看了,雖然你會打扮的漂亮時新的,包紮的緊緊貼貼的,雖然你主張紳士的體面或女性的尊嚴。這樣,用這種大膽的強硬的甚而至於殘忍的態度,他在我們裡面看見趙家的狗,趙貴翁的眼色,看見說“咬你幾口”的女人,看見青面獠牙的笑,看見孔乙己的竊偷,看見老栓買紅饅頭給小栓治病,看見紅鼻子老拱和藍皮阿五,看見九斤老太,七斤,七斤嫂,六斤等的一家,看見阿Q的槍斃——一句話,看見一群在飢餓里逃生的中國人。曾經有過這樣老實不客氣的剝脫么?曾經存在過這樣沉默的旁觀者么?《水滸》若教你笑,《紅樓夢》若教你哭,《儒林外史》之流若教你打呵欠,我說《吶喊》便教你哭笑不得,身子不能動彈。平常愛讀美滿的團,或驚奇的冒險,或英雄的偉績的誰也不會願意讀《吶喊》。那裡面有的只是些極其普通極其平凡的人,你天天在屋子裡在街上遇見的人,你的親戚,你的朋友,你自己。《吶喊》裡面沒有像電影裡面似的使你焦躁,使你亢奮的光景,因為你的日常生活裡面就沒有那樣光景。魯鎮只是中國鄉間,隨便我們走到那裡去都遇得見的一個鎮,鎮上的生活也是我們從鄉間來的人兒時所習見的生活。在這個習見的世界裡,在這些熟識的人們里,要找出驚天動地的事情來是很難的,找來找去不過是孔乙己偷東西給人家打斷了腿,單四嫂子死了兒子,七斤後悔自己的辮子沒有了一類的話罷了,至多也不過是阿Q的槍斃罷了。然而魯迅先生告訴我們,偏是這些極其普通,極其平凡的人事裡含有一切的永久的悲哀。魯迅先生並沒有把這個明明白白地寫出來告訴我們,他不是那種人。但這個悲哀畢竟在那裡,我們都感覺到它。我們無法拒絕它。它已經不是那可歌可泣的青年時代的感傷的奔放,乃是舟子在人生的航海里飽嘗了憂患之後的嘆息,發出來非常之微,同時發出來的地方非常之深。 魯迅先生的《吶喊》將來在中國文學史上會給他怎樣一個位置,我們無從知道,也毋須知道。時光自然會把這個告訴比我們後來的人。目下我們喜歡知道而且能夠知道的大概有兩件事。 第一,魯迅先生是一個藝術家,是一個有良心的;那就是說,忠於他的表現的,忠於他自己的藝術家。無論什麼時候什麼地方,他決不忘記他對於他自己的誠實。他看見什麼,他描寫什麼。他把他自己的世界展開給我們,不粉飾,也不遮蓋。那是他最熟識的世界,也是我們最生疏的世界,我們天天過活,自以為耳目聰明。其實多半是聾子兼瞎子,我們視而不見,聽而不聞。且不說別的,我們先就不認識我們自己,待到逢見少數的人們,能夠認識自己,能夠辨認自己所住的世界,並且能夠把那世界再現出來的人們,我們才對於從來漠不關心的事物從新感到小孩子的驚奇,我們才明白許多不值一計較的小東西都包含著可怕的複雜的意味,我們才想到人生,命運,死,以及一切的悲哀。魯迅先生便是這些少數人們裡面的一個,他嫌惡中國人,咒罵中國人,然而他自己是一個純粹的中國人,他的作品滿熏著中國的土氣,他可以說是眼前我們唯一的鄉土藝術家,他畢竟是中國的兒子,畢竟忘不掉中國。我們若怪他的嫌惡咒罵不好,我們得首先怪我們自己不好,因為他想誇耀讚美而不得,他才想到了這個打掃廁所的辦法。讓我們別厭煩他的蘇,但感謝他的勤勉罷。至於他的諷刺呢,我以為諷刺家和理想家原來是一個東西的表里兩面。我們不必管諷刺的難受不難受,或對不對,只問諷刺的好不好,就是說美不美。我不敢說魯迅先生的諷刺全是美的,我敢說他的大都是美的。他知道怎樣去用適當的文字傳遞適當的情思,不冗長,不散漫,不過火,有許多人費盡苦心去講求塗刷顏色的,結果不是給我們一塊畫家的調色板便是一張戲場門前的廣告單。我們覺得它離奇光怪,再沒什麼。讀《吶喊》,讀那篇那裡面最可愛的小東西《孔乙己》,我們看不見調色板上的糊塗和廣告單上的醜陋,我們只感到一個乾淨。《吶喊》的作風所以產生了許多摹仿大概就是因為這個緣故。單在這個意義上,魯迅先生也是新文學的第一個開拓者。事實是在一切意義上他是文學革命後我們所得了的第一個作家。是他在中國文學史上用實力給我們劃了一個新時代,雖然他並沒有高唱文學革命論。 關於第二件,用得著說的話不很多。魯迅先生給了我們好些東西,自然也會有好些東西是魯迅先生沒給,因為不能給我們的。在我個人呢,他給了我的已經是夠我喜歡了。我們的欲望太大,我們的努力太校我們往往容易忘記自己的微弱,而責備別人為什麼不是李杜再世,什麼沒有“莎翁”和“但老”的偉大。偉大不會是從天空掉下來或地上長出來的東西。也許五十年或百年以後我們的文學史上會另有一個花期,像唐代的或蓋過唐代的花期罷,不過想說這句話先得作一個預言家,而我又不是一個預言家。我只以為偉大的時代或偉大的作品是只有誠實可以產生出來的,但我們現在的時代,我們現在的生活,我們現在的文壇——假使我們真有一個文壇——什麼都齊備了,偏偏缺少誠實。我們的華屋建築在沙上,我們在那上面想創造我們的偉大!魯迅先生不是和我們所理想的偉大一般偉大的作家,他自己也知道自己的狹窄。然而他有的正是我們所沒有的,我們所缺少的誠實。我們還說他給少了么?假使我們覺得《吶喊》的作家沒有十分的情熱,沒有瑰奇的想像,沒有多方面的經驗,我們應該想到,雖然如此,他究竟是自然,是真切,他究竟沒打算給我們備辦些紙紮的美人或溫室里烘出來的盆景。別的人怎么看,怎么感想,他不過問;他只把他所看的所感想的忠實地寫出來,這便是他使我們忘不掉的地方。《吶喊》裡面有兩篇近於自傳的東西,寫出作家兒時生活的片斷給我們看的,格外引起我們一種親密的感情。一篇是《故鄉》,另一篇是《社戲》。《社戲》並且是一篇極好的,魯迅先生所不大寫的紀行文。我不愛《不周山》,因為我不懂他。其餘雖短短的好像不成片段的《鴨的喜劇》,我也讀得有趣,因為從那裡面我可以知道魯迅先生,可以知道他所看的,所感受的東西。

有人說《吶喊》的作家的看法帶點病態,所以他看的人生也帶點病態,其實實在的人生並不如此。我以為這個問題犯不著我們去計較。我記得Anatole France說過大致這樣的一個故事,現在聯想它,就把它寫在這裡吧。 一天有一面平鏡在公園裡遇見了一面凸鏡。他說:“我看你真沒出息,把自然表顯成你那種樣子。你準是瘋了罷,不然你就不會給個個人物一個大肚子,一個小頭和一對小腳,把直線變成曲線。” “你才把自然弄得歪東倒西呢,”凸鏡冷酷的回答,“你的平面把樹木們弄直了,就以為他們真是直的,你把你外面的件件東西看作平的和你裡面的一樣。樹幹子們是曲的。這是真話。你不過是一面騙人的鏡子罷了。” “我誰也不騙,”那個說,“你,老凸,倒把人們東西們弄得怪形怪狀的。” 兩下打架漸漸打得熱鬧起來了,剛好旁邊過來了一位數學家,據說就是那位鼎鼎大名的d’Alembert。 “我的朋友們,你們倆都對了也都錯了,”他對那鏡子們說,“你們倆都依著光學的法則去照東西。你們所容受的人物,兩下都有幾何學的正確。你們兩下都是完好的。如果再來一面凹鏡,他必定會現出第三個照像來。和你們的很不同,但一樣是完好的。說到自然她本身呢,她的真的形相誰也不知道,並且她除開照在鏡子們裡面之外或者竟沒有什麼形相也未可知。所以我勸先生們別因為彼此對於外物所得的照像不一樣就彼此叫作瘋子吧。”