主要事跡

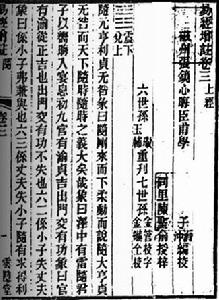

掌大計時,閣臣溫體仁有所屬意,鏡心陽為不喻,曰:吾不能代執政報私怨。以此忤閣臣意。賴鏡心素持正,為上所信,不能間也。會流寇猖獗,鏡心上疏,奏請出御史吳阿衡於獄,舉范景文知兵有邊才,並請兵授左良玉以張河北之勢。未幾,范景文以閣臣殉國,而吳阿衡也以薊遼死事,世益稱張鏡心之知人。晉兵部右侍郎兼右副都御史,都督兩廣軍務,蕩寇平亂,攘外安內,頗多建樹。輯《馭交紀》二十二卷以進, 天子以為然,敕張鏡心便宜行事。在粵五年,恩威並用,智勇兼施,凡所以為地方經久計者,無不盡其力。以戰功賜金綺,召入為兵部左侍郎,升兵部尚書,總督薊遼軍務。以父母春秋高,乞歸養,許之。連遭內外艱。值明清易代,遂不仕。

交遊考略

晚年常與理學大師孫奇逢探討身心性命之學,並為孫奇逢所著之《夏峰先生集》作序。

甲申之變殉國諸臣,多為鏡心生平故交,感懷舊忠,作前後九哀詩以吊之。

入清後不仕,居林下十餘年,與畿南三才子申涵光、張蓋、殷岳等河朔詩派詩人多有往來酬唱。申涵光《謁張尚書湛虛先生》詩曰:結茅飛鳥上,秋色滿懸壺;白髮增幽事,黃冠屈壯圖;琴樽山月好,風雨老臣孤;莫訝披雲至,浮名此地無。張蓋《九日同殷宗山登懸壺訪張湛虛先生》詩曰:白雲紅樹繞山秋,共上懸壺坐石樓;九日茱萸留故事,萬方烽火送新愁;休思雁足傳書信,且插花枝照酒甌;明日醉醒成兩散,斷猿孤月助離憂。

遺聞逸事

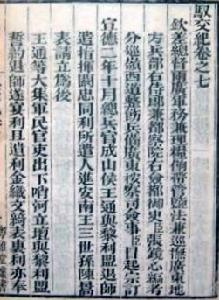

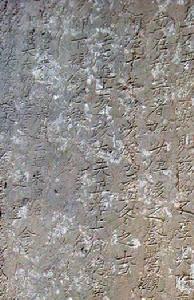

清順治十年,順德府知府朱國治等人修邢台小西天聖母殿,立碑紀事,請張鏡心為之撰《小西天建脩聖母殿碑記》,該碑現仍存,然字跡已難全辯。唯張鏡心在碑文後面的署名,幾乎就是其本人的自傳,其署名為:舊壬戌進士資政大夫正治上卿總督薊遼等處軍務兵部尚書兼督察院右副都御史仍留部管事前督撫兩廣地方軍務兵部左侍郎大理光祿太常等寺少正等卿吏科給事中鄴下張鏡心撰。

公元2009年,磁縣東南城村村民在挖土時意外發現一塊古碑,字跡可辯,經過專家反覆研究和認真考證,確認其為明朝末年官至大司馬、兵部尚書的磁州人張鏡心的父母合葬御製墓碑。

詩作選存

【桃花源六絕】八月桃花不見花,沿溪何處覓漁槎。山容淡盪惟秋水,流向人間作野茶。【客淚】煙塵不辯舊山河,萬里西風客淚多。天晚不留南雁去,江深時見一龍過。西陵夜灑空山雨,南極春添漲海波。浩蕩五湖何處棹,愁來霜雪滿漁蓑。

【臨江行】古沙老棘啼寒鴟,野風颯颯吹吹霜枝。臨江老人回白首,天涯悵望涕漣洏。