人物生平

仕宦不顯

大約垂拱元年(685年)或稍前,張旭出生在一個門第不低的家庭中,曾向堂舅陸彥遠學習書法。 年長後,張旭通過應舉或薦舉、徵辟而入仕,釋褐為常熟縣尉。開元初年或稍前,張旭書藝已成,並為吳道子所欽慕,吳道子遂向張旭求教筆法。

開元十三年(725年),張旭在洛陽,大約擔任左率府長史。此時,張旭的書法已臻高境,與李白的詩歌、裴旻的劍舞並稱“三絕”。之後,張旭又擔任金吾長史,世人因而多稱其為“張長史”。

書法有得

張旭畫像

張旭畫像 開元二十九年(741年),張旭書《尚書省郎官石柱記序》(亦作《郎官石柱記》)。

天寶元年(742年),張旭書《唐故絳州龍門縣尉嚴府君墓志銘並序》(簡作《嚴仁墓誌》)。次年(743年),張旭書《唐故文安郡文安縣尉太原王府君墓志銘並序》(簡作《王之渙墓誌》)。

約天寶五載(747年),張旭退居洛陽,顏真卿在“罷職醴泉”後前往洛陽向張旭請教書法。 此外,張旭還曾將筆法傳授給崔邈、鄔肜。

乾元二年(759年)二月八日,張旭書《千字文》。同年,張旭逝世,享年大約七十五歲。

書法成就

書法思想

草聖張旭像

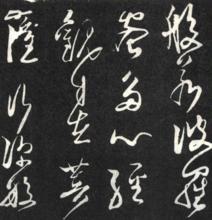

草聖張旭像 張旭崇尚師法自然的思想,強調從自然界和人類社會生活中尋找靈感和啟發。在張旭眼中,一切的自然物象、一切的生命之跡都是師法自然的對象,都能激起其創作的靈感。 據史籍記載,張旭從“爭道”中豐富了布白構體的構思,從“聞鼓吹”中得到了筆法快慢、輕重、徐疾、粗細的啟示,從“劍器舞”中找到了緊湊有力、節奏合理、飄忽多變的狂草書法神韻,使書法有了質的變化。 從這些記載可知,張旭勤於觀察客觀事物,善於將客觀的自然物象與個人的主觀情感結合起來,從大自然的萬象眾生之中感悟書法之道,是客觀與主觀的結合,也是自然美與藝術美的結合,正好契合了老莊思想中的“自然”之道。張旭以一個真正的藝術家的眼光在自然中、生活中尋找與自己的情感、個性相對應的象徵物,將天地萬物的情勢與自身的主觀情態融為一體,任情恣性而寄寓點畫,以技法為精神表現的手段,從而由技進乎道,將萬物化為完全屬於自己的藝術語言,最終形成飛動豪盪的“狂草”表現形式和風格。

藝術風格

總體來看,作為中國書法史上一位繼往開來的大書法家,張旭既繼承傳統,又勇於創新,在繼承前人書法成就並加以創新而使得自身的狂草藝術在盛唐時期達到了一個高峰。虞世南、陸柬之、陸彥遠、張旭是一脈相承的,張旭繼陸彥遠而來,因而能吸取初唐以來書法上的成就;而虞世南是“二王”(王羲之、王獻之)藝術流派的承繼者,所以張旭能通過師承關係而較多地繼承二王的“今草”書藝。同時,王獻之的字較王羲之縱逸,草書方面以豪縱為特點,大大地發揮了草書的特性,張旭通過師承關係吸收並發展了這一草法,創立了新的風貌。此外,張芝改章草點畫波磔而創“今草”,使“字之體勢,一筆而成,偶有不連,而血脈不斷,及其連者,氣脈通其隔行”(張懷瓘《書斷》),巧妙和諧地處理了草書形、氣、韻三者的關係,把草書藝術特有的美發揮得淋漓盡致,開拓出嶄新的藝術境界,張旭對其草書藝術加以接受、吸收。

張旭像

張旭像 同時,張旭見於著錄的草書作品很多,但傳世作品卻寥寥無幾,還存在真偽爭議,難於對其書法特點做出全面的分析,對其草書的特點也是難以全面。據史籍記載,張旭草書追求的是“孤蓬自振,驚沙坐飛”的境界,追求一種疾勢如飛、奇偉狂放的意趣——張旭在其作品中傾注了藝術家不可遏止的激情,又能使之氣勢連貫、自由暢達,時而低昂迴翔,翻轉奔逐;時而若狂風大作,萬馬奔騰;或如高山般穩實;或似流水般潺潺。同時,張旭草書能將個人的思想感情以及個人對風雨雷霆等各種自然變幻現象的感受融入,極富字外之趣。此外,張旭草書更是升華到了用抽象的點畫來表達內心情感的高度藝術境界,其筆跡伏如虎臥,起如龍舞,頓如山峙,挫如泉流,因此李澤厚將“那如走龍蛇、剛圓遒勁具有彈性活力的筆墨線條,那奇險萬狀、繹智遺形、連綿不斷、忽輕忽重的結體、布局,那倏忽之間變化無常、急風驟雨不可遏制的情態氣勢”稱為“紙上的舞蹈”(《美的歷程》)。

主要影響

張旭對後世書法的發展有直接或間接的重大影響,對於唐代書法藝術的繁榮有舉足輕重的作用。比張旭稍後的懷素、高閒等唐代僧人繼承了張旭的草法,繼承壯大了狂草的力量。而被稱為“變法出新意”的顏真卿,則是張旭弟子中取得最大成就的一人。此外,鄔彤、崔邈等也是學張旭而有所成就的,至於張旭二傳、三傳的弟子中有所成就的更是數不勝數。

歷代評價

唐代李頎:張公性嗜酒,豁達無所營。皓首窮草隸,時稱太湖精。露頂據胡床,長叫三五聲。興來灑素壁,揮筆如流星。下舍風蕭條,寒草滿戶庭。問家何所有?生事如浮萍。左手持蟹螯,右手執丹經。瞪目視霄漢,不知醉與醒。諸賓且方坐,旭日臨東城。荷葉裹江魚,白甌貯香粳。微祿心不屑,放神於八紘。時人不識者,即是安期生。(《贈張旭》)

唐代高適:世上謾相識,此翁殊不然。 興來書自聖,醉後語尤顛。 白髮老閒事,青雲在目前。(《醉後贈張九旭》)

唐代竇臮:張長史則酒酣不羈,逸軌神澄。回眸而壁無全粉,揮筆而氣有餘興。若遺能於學知,遂獨荷其顛稱。雖宜官售酒,子敬掃帚,遐想邇觀,莫能假手。拘素屏及黃卷,則多勝而寡負,猶莊周之寓言,於從政乎何有。(《述書賦》)

唐代顏真卿:羲、獻茲降,虞、陸相承,口訣手授,以至於吳郡張旭長史。雖姿性顛逸,超絕古今,而模楷精詳,特為真正。(《懷素上人草書歌序》)

唐代李白:楚人每道張旭奇,心藏風雲世莫知。三吳邦伯皆顧盼,四海雄俠兩追隨。(《猛虎行》)

唐代杜甫:①張旭三杯草聖傳,脫帽露頂王公前,揮毫落紙如雲煙。(《飲中八仙歌》) ②昔者,吳人張旭,善草書帖,數常於鄴縣見公孫大娘舞西河劍器,自此草書長進,豪盪感激,即公孫可知矣。(《觀公孫大娘弟子舞劍器行·序》)

唐代韓愈:往時張旭善草書,不治他伎,喜怒、窘窮、憂悲、怨恨、思慕、酣醉、無聊、不平,有動於心,必於草書焉發之。觀於物,見山水、崖谷、鳥獸、蟲魚、草木之花實,日月、列星、風雨、水火、雷霆、歌舞、戰鬥,天地事物之變,可喜可愕,一寓於書。故旭之書變動猶鬼神,不可端倪,以此終其身而名後世。(《送高閒上人序》)

唐代呂總:張旭草書立性顛逸,超絕今古。(《續書評》)

南唐李煜:張旭得右軍之法而失於狂。(《書林藻鑒》)

北宋米芾:張旭如神虬騰霄,夏雲出岫,逸勢奇狀,莫可窮測。(《海岳書評》)

北宋歐陽修:旭以草書知名,而《郎官石記》真楷可愛。(《集古錄》)

北宋蔡襄:長史筆勢,其妙入神,豈俗物可近。懷素處其側,直有奴僕之態,況他人所可擬議。(《書林藻鑒》)

北宋蘇軾:長史草書,頹然天放。略有點畫處,而意態自足,號稱神逸。今世稱善草書者,或不能真、行,此大妄也。真生行,行生草。真如立,行草如行如走;未有未能行立,而能走者也。今長安猶有長史真書《郎官石柱記》,作字簡遠,如晉宋間人。(《書林藻鑒》)

北宋黃庭堅:①懷素草工瘦,而長史草工肥。瘦硬易作,肥勁難得也。②顏太師稱張長史雖姿性顛佚,而書法極入規矩也,故能以此終其身而名後世。③長史行草,與王子敬不甚相遠。其書極端正,字字入古法。人聞張顛之名,不知是何種語,故每見猖獗之書,輒歸之長史耳。(《書林藻鑒》)

北宋曾鞏:張顛草書見於世者,其縱放可怪,近世未有。而《郎官石記序》獨楷字,精勁嚴重,出於自然。如動容周旋中禮,非強為者。書一藝耳,至於極者乃能如此。(《書林藻鑒》)

北宋佚名:其 (張旭)名本以顛,草而至於小楷、行書,又復不減草字之妙。其草字雖奇怪百出,而求其源流,無一點畫不該規矩者。或謂張顛不顛者是也。(《宣和書譜》)

北宋董逌:①嘗見劍器渾脫舞,鼓吹既作,孤蓬自振,驚沙坐飛,而旭得之於書,則忘其筆墨。而寓其神於頓挫之初矣。落紙雲煙,豈復知也。此殆假於物者神動,應於內者天馳邪。②赤驥白,一駕千里。當其披崑侖上羽陵時,求其逸景於逐足下,殆無遺踨矣。至於在六轡間,和鑾在前,鋈續在後,則過君表而舞交衢。進退履繩,旋曲中規,求其毫釐跌宕,無遺恨也。良史之書,殆盡於此。及《郎官記》,則備盡楷法。隱約深嚴,筋脈結密,毫髮不失,乃知楷法之嚴如此。夫守法度者至嚴,則出乎法度者至縱。世人不知楷法,至疑此非長史書者。是知驥驥千里,而未嘗知服襄之在法駕也。③長史於書,天也。其假筆墨而有見者,是得其全而加之手爾,豈知曲直法度自成斲削間邪。觀其書者,如九方皋見馬,不可求於形似之間也。方其酒酣興來,得於會意時,不知筆墨之非也,忘乎書者也。反而內觀,龍蛇大小,絡結胸中。暴暴乎乘雲霧而迅起,盲風異雨,驚雷激電,變怪雜出,氣蒸煙合,倏忽萬里,則放乎前者皆書也。豈初有見於豪素哉?彼其全於神者也。至於風止雲息,變怪隱藏,循視其跡,更無徑轍,一豪不得誤矣,是昔之昭然者已喪故耳。(《廣川書跋》)

北宋黃伯思:觀張旭所書《千文》,雄隱軒舉,槎枿絲縷,千狀萬變,雖左馳右騖,而不離繩矩之內。猶縱風鳶者,翔戾於空,隨風上下,而綸常在手;擊劍者交光飛刃,欻忽若神,而器不離身。駐目視之,若龍驚飛騰。然後知其真長史書,而不虛得名矣。世人觀之者,不知其所以好者在此。但視其怪奇,從而效之,失其指矣。昔之聖人,縱心而不逾規矩,妄行而蹈乎大方,亦猶是也。嘗觀莊周書,其自謂謬悠荒唐而無端涯,然觀其論度數形名之際,大儒宗工,有所不及,其道之所以無為而無不為矣。於戲!觀旭書尚其怪而不知入規矩,讀《莊子》知其放曠而不知其入律,皆非二子之鐘期也。(《東觀餘論》)

南宋陳思:旭以善草得名,亦甚能小楷,盡虞、褚之流也。(《書小史》)

元代鮮于樞:長史顛逸,時出法度之外。(《書林藻鑒》)

元代王約:①張公得草聖不傳之妙,其真書在唐乃復精絕。顏魯公書學,氣侔造化,楷法蓋得之於公。②其字型似出歐、虞,自成一家。(《書林藻鑒》)

明代宋濂:張顛所書《酒德頌》,出幽入明,殆類鬼神雷電不可測度,其真所謂草聖者邪。(《書林藻鑒》)

明代張適:昔人評張長史草書雖奇怪百出,而求其源流,無一點晝不該規矩者,今觀《春草帖》,信然。(《書林藻鑒》)

明代項穆:伯高世目為顛,然其見擔夫爭道,聞鼓吹,觀舞劍,而知筆意,固非常人也。其真書絕有繩墨。草字奇幻百出,不逾規矩,乃伯英之亞,懷素豈能及哉。(《書林藻鑒》)

明代鍾惺:張顛詩不多見,皆細潤有致,乃知顛者不是粗人,粗人顛不得。(《唐詩歸》)

明末清初黃生:長史不以詩名,然三絕恬雅秀潤,盛唐高手無以過也。高適贈張詩云:“世上漫相識,此翁殊不然”,又“白髮老閒事,青雲在目前”,必高閒靜退之士。今觀數詩,其襟次可想矣。(《唐詩摘鈔》)

清代劉墉:長史真書絕不傳,縱橫使轉盡天然。要將伯仲分專博,一派終輪納百川。(《論書絕句》)

清代包世臣:長史八法完具,而不能無檢攝不及處。(《藝舟雙楫》)

清代劉熙載:學草書者,探本於分隸二篆,自以為不可尚矣。張民史得之古鐘鼎銘科斗篆,卻不以觭見之。此其視彼也,不猶海若之於河伯也。(《書概》)

北京大學教授李志敏:張旭由“孤蓬自振、驚沙坐飛”中悟得奇怪之態,又從公孫大娘舞劍中悟得低昂迴翔之狀,他正是以造化為師,墨池功深,才成為狂草大師。張旭草書如龍蚪騰宵,雄強而不失於清雅。古詩四帖無一筆不爭,無一筆不讓,有呼有應,渾然天成。

法籍華人藝術家熊秉明:張旭是中國書法史上一個極重要的人物。他創造的狂草是書法向自由表現方向發展的一個極限,若更自由,文字將不可辨讀,書法也就成了抽象點潑的繪畫了。他的字跡雖然流傳甚少,但這一個嘗試本身起了典範作用;這一種徹底地、充分地表露個人內心世界的企圖成為後世許多書法家的終極理想。(《中國書法理論體系》)

軼事典故

乘醉草書

據《國史補》記載,張旭深得草書筆法,後傳給了崔邈、顏真卿。張旭說:“開始時,我聽說公主與挑夫爭著走路而悟得草書筆法的意境。後來觀公孫大娘舞劍而悟得草書筆法的神韻。”每次飲酒,張旭在喝醉時就草書,揮筆大叫。將頭浸入墨汁中用頭書寫,世上人稱他為“張顛”。酒醒後,張旭看見自己用頭寫的字,認為它神異而不可重新得到。後人評論書法名家,對於歐陽詢、虞世南、褚遂良、薛稷四人,或許有不同的意見,對於張旭則都沒有異議。

判狀得教

據《幽閒鼓吹》記載,某年,張旭開始擔任蘇州常熟尉。上任後十多天,有一個老人遞上狀紙告狀,張旭在狀紙上批示判去。過了幾天,這位老人又來了。張旭氣憤地責備老人說:“你竟敢用閒事來屢次騷擾公堂?”老人說:“我實際上不是到你這裡理論事情來的,我是看到你批示狀紙的字筆跡奇妙,可以像珍寶一樣放在篋笥中收藏起來。”張旭聽後感到驚異,問老人為什麼這樣喜愛書法。老人回答說:“先父學過書法,還有作品留在這世上。”張旭讓他取來一看,相信了老人的父親確實是擅長書法的人,並從中悟到筆法的妙處,堪稱一時之冠。

致簡獲富

據《書林紀事·卷二》等記載,張旭的書法為世所重之後,有一個貧困人家便選擇張旭作為鄰居,後多次寫信給張旭,獲得了張旭的回信,然後就拿到集市上賣,然後獲得了富足。

近現代論著中的版本則基本如下:當時人們只要得到張旭的片紙隻字,都視若珍品,世襲珍藏。據說,張旭有個鄰居,家境貧困,聽說張旭性情慷慨,就寫信給張旭,希望得到他的資助。張旭非常同情鄰居,便在信中說道:您只要說這信是張旭寫的,要價可上百金。鄰人將信將疑,照著他的話上街售賣。不到半日,張旭寫的信就被搶購一空,鄰人因而在高興地回到家後向張旭致以萬分的感謝。

親屬成員

母親:陸氏,陸彥遠堂姐或堂妹,生平不詳。

堂舅:陸彥遠,張旭之師。

兄弟:據顏真卿《張長史十二意筆法記》等,張旭在家族中排行第九,但張旭的兄弟未見載於史籍。

個人作品

書法作品

張旭傳世的書法真跡很少,北宋米芾《寶章待訪錄》著錄有張旭的《前發帖》、《汝官帖》、《昨日帖》、《承須帖》、《清鑒等帖》和“千文帖”(《斷千字文》,殘缺舊拓本,上海博物館藏)。《宣和書譜》稱北宋末年內府藏有張旭的草書二十四帖:《奇怪書》、《醉墨書》、《孔君帖》、《皇甫帖》、《大弟帖》、《諸舍帖》、《久不得書帖》、《德信帖》、《定行帖》、《自覺帖》、《平安帖》、《承告帖》、“洛陽帖”(《殘秋入洛陽帖》)、《永嘉帖》、《清鑒等帖》、《縑素帖》、《華陽帖》、《大草帖》、《春草帖》、《秋深帖》、“王粲評詩”、《長安帖》、《酒船帖》和“千文”(《斷千字文》)。其中,《春草帖》為張旭自書其詩一首;《縑素帖》為張旭自書其詩四首,據清代卞永譽《式古堂書畫匯考·卷七》所引,《縑素帖》所書者為四首五言絕句,即《雜詠》、《見遠亭》、《晚過水北》和《三橋》,陳尚君遂作張旭詩而收入《全唐詩續拾·卷十一》。南宋岳珂《寶真齋法書贊·卷五》錄張旭《春草帖》和《秋深帖》。明代張醜《清河書畫舫·卷四上》錄有張旭的《春草帖》、《秋深帖》、《宛陵帖》、《酒德頌帖》。明代郁逢慶《書畫題跋記·卷三》錄張旭《濯煙帖》,即《柳》一詩。

張旭的部分書法作品

張旭的部分書法作品 此外,《郎官廳壁記》(亦作《郎官石柱記》),唐代陳九言撰文,張旭書,在陝西西安,開元二十九年(741年)立,是傳世最為可靠的張旭書作,原石久佚,傳世僅王世貞舊藏“宋拓孤本”; 《肚痛帖》,北宋嘉祐三年(1058)摹刻上石,一說為張旭所書,一說為宋僧彥修所書,但歷來多沿承張旭說; 《古詩四帖》,紙本,草書,寫在五色箋上,共40行,縱28.8厘米,橫192.3厘米,前兩首詩是庾信的《步虛詞》,後兩首為謝靈運的《王子晉贊》和《岩下一老公四五少年贊》,傳為張旭所書,原跡現藏遼寧省博物館; 草書《般若波羅蜜多心經》(《草書心經》),單刻帖,無款,在陝西西安碑林,與《肚痛帖》,《千字文》刻在一處,有人認為是王羲之所書,也有人認為是張旭所書,明代王世貞認為是鄭萬鈞所書,皆無確據; 還有《大檳堂法帖》、《李清蓮序》、《疾痛帖》、《自言帖》等保存較好的碑帖均傳為張旭所書。

(圖冊來源: )

詩文作品

張旭的詩作,《全唐詩》收有《清溪泛舟》、《桃花溪》、《山行留客》、《春遊值雨》、《春草》和《柳》,《全唐詩續拾》收有《雜詠》、《見遠亭》、《晚過水北》和《三橋》, 《水滸傳》收有《醉歌行》一詩,《水滸傳》作者稱是唐代張旭所作,但張旭現存詩目並無該詩。

據南京大學文學院教授莫礪鋒等學者考證,《桃花溪》、《山行留客》和《春遊值雨》三首詩應該是北宋蔡襄所作的《度南澗》、《入天竺山留客》和《十二日晚》,對此,上海師範大學人文學院教授李定廣等學者持反對意見而認為這三首詩是張旭所作。 同時,據蘇州科技學院人文學院教授凌郁之等學者考證,《雜詠》、《見遠亭》、《晚過水北》和《三橋》四詩與宋代人物的詩作重出,基本可以斷定非張旭所作,餘下三首詩也在疑似之間。

人物爭議

生卒年問題

關於張旭的生卒年,聞一多、郭沫若、朱關田、熊秉明、方磊、阮堂明等學者大致有如下說法:①據聞一多《張旭年考》,張旭生於顯慶三年(658年),卒於天寶六載(747年); ②據郭沫若《李白與杜甫》,張旭大約卒於乾元二年(759年); ③據朱關田《張旭考》,張旭大約生於上元二年(675年),大約卒於乾元二年(759年); ④據熊秉明《張旭的生卒年代》,張旭至遲生於顯慶二年(658年),至早卒於天寶七載(748年); ⑤據劉大澄《唐詩三百首欣賞》,張旭大約生於上元二年(675年),大約卒於天寶十載(750年); ⑥據傅申《筆有千秋業》,張旭大約生於久視元年(700年),大約卒於天寶十載(750年); ⑦據方磊《張旭生卒年代探析》,張旭大約生於永淳二年(683年),大約卒於乾元二年(759年); ⑧據阮堂明《張旭卒年考辨》,張旭大約生於垂拱元年(685年),卒於乾元二年(759年)。

就張旭的卒年來看,除了⑤、⑥兩種說法對年代的確定未給出任何解釋而難以令人信服外, 餘下幾種說法大致可歸為兩種說法:⑴熊秉明等的主張為張旭大約卒於天寶六、七載(747年、748年);⑵朱關田等的主張為張旭大約卒於乾元二年(759年)。前一種說法主要依據是蘇渙《贈零陵僧》一詩,據《贈零陵僧》一詩創作於大曆二、三年(767年、768年)之際而詩中有“張顛沒在二十年,謂言草聖無人傳”二句可推斷張旭大約卒於天寶六、七載(747年、748年);後一種說法的主要依據則是宋代《寶刻類編·卷三》所收張旭《千字文》,據《千字文》末署“乾元二年二月八日”可推斷乾元二年(759年)時張旭仍在世。主前說者以張旭書法作品在宋代多偽為據,認為張旭《千字文》“乾元二年二月八日”之注不可信,且即便《千字文》為張旭真跡,“乾元二年二月八日”也應該是刻碑時間而未必是張旭所書時間;主後說者以則認為蘇渙《贈零陵僧》一詩中“張顛沒在二十年”不似詩句,並以詩中“琅誦□句三百”一句奪去一字為據,從而認為蘇渙《贈零陵僧》一詩有蠹蝕,進而指出“張顛沒在二十年”一句應該是“張顛沒世已十年”的蠹蝕,殘文,如此則文從意順,而可以推出張旭卒於乾元二年(759年)。由於無法直接確認蘇渙有無蠹蝕,同時也無法直接確認《千字文》是否為張旭真跡及《千字文》為張旭真跡時“乾元二年二月八日”之注是否張旭所書時間,所以兩種說法都難以令人信服。 為考證出張旭的生卒年代,方磊考察了張旭一系列有重大影響且有可靠年代記載的書法活動,通過書法實踐與年齡的關係得出張旭大約的生卒年代為永淳二年(683年)到乾元二年(759年);阮堂明則從張旭的仕履和生平實際入手,通過一系列推斷後得出張旭的生卒年代為垂拱元年(685年)或稍前到乾元二年(759年)。

總而言之,張旭大約生於垂拱元年(685年)或稍前,大約卒於乾元二年(759年)。

師承問題

《法書要錄·卷一·傳授筆法人名》稱張旭將筆法傳授給李陽冰而李陽冰將筆法傳授給徐浩、顏真卿、鄔肜、韋玩、崔邈,但據《新唐書》、《幽閒鼓吹》和《授筆要說》等來看,張旭實際上將筆法傳授給了顏真卿、崔邈、鄔肜,《法書要錄》“甚誤”。

後世紀念

洗硯池

洗硯池在江蘇省常熟市東北隅東橫板橋底,相傳是張旭洗筆硯之池。池呈橢圓形,東西長3—4米,南北約2米,四周砌石。池中央有清代乾隆三十四年(1769年)所立一石,上鐫刻“草聖洗硯之池”六字,行草書;旁另有清代同治七年(1868年)所立《重浚洗硯池記》石刻,高1.23米,寬0.48米,是張旭裔孫張景芝撰文,俞宗誠書。

醉尉街

醉尉街在江蘇省常熟市崇教興福寺塔附近,街東至清樂家橋,西至文昌弄東殿巷,明末清初為紀念張旭而得名。街上原有祭祀張旭的佛庵,今已不存。

草聖祠

草聖祠在江蘇省常熟市周神廟弄,原為屠太尉祠,明代弘治年間改為張旭祠,現有前後兩進,均面闊三間,前為二層樓房,後為硬山頂大殿,殿內壁間嵌有清代道光元年(1821年)錢泳翻刻的《張長史率意帖》石刻。

史籍記載

記載張旭生平的史籍主要如下表:

| 史籍及篇目 | 作者或版本 |

| 《新唐書·卷二百二·列傳第一百二十七》 | 歐陽修等修 |

| 《述書賦》 | 竇臮所著 |

| 《張長史十二意筆法記》 | 顏真卿所著 |

| 《國史補》 | 李肇所著 |

| 《宣和書譜·卷十八》 | 宋代宣和內府編撰 |

| 《唐詩歸·卷十三》 | 鍾惺所著 |

| 《大清一統志·蘇州府·人物》 | 穆彰阿等纂修 |

(表格參考資料: )

![張旭[唐代書法家] 張旭[唐代書法家]](/img/f/f35/nBnauM3X0YTNzYDO0cDN0kzN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL3QzL4UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)