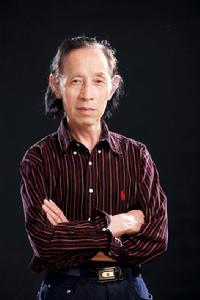

人物簡介

自1977年始隨梁岩先生學習寫意人物,之後曾受到過金捷中、周秀青、王懷騏、江楓等諸家指導。1984年幸逢劉大為、史國良老師,曾為其鋪紙研墨、臨案細讀老師作畫,並獲老師贈畫。作品多次參加省、市及進京展覽,

2000年反映抗戰題材國畫《土牆上灑滿陽光》在北京中國美術館參加世界華人藝術大展獲銅獎。

2001年國畫《心曲》參加“民族情”畫展,獲優秀獎,作品被民族文化宮收藏。

2002年首屆“華夏杯全國中老年書畫藝術精品展”獲精品獎,主辦單位收藏。

2005年國畫《秋水臨風》參展河北省記念抗戰勝利六十周美術作品展。

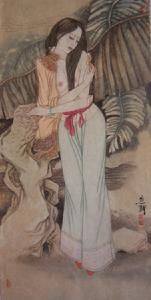

2008年清末仕女畫在北京榮寶齋展出。

2008年工筆畫清末仕女圖發表在最權威的收藏書刊《收藏》雜誌上。

2009年至2010年工筆畫清末仕女畫每月一幅發表在《藝術市場》雜誌,聯續發表兩年。

2010年春在昆明參加《雲南抗旱救災義捐義賣書畫展》捐賣作品兩幅。

2010年在北京參展記念抗美援朝《永遠崇敬的最可愛的人》書畫展。

2010年在北京民族文化宮參加《盛世名家書畫展》,多幅作品被收藏。

2011年初作品清末仕女畫在新加坡、馬來西亞展出。

作品評價

談張思儉的清末仕女繪畫在當今沉悶的畫壇中,張思儉的清末仕女畫令人耳目一新。

中國傳統文化及繪畫中,說仕女畫是一道亮麗的風景是不過分的。但隨著時代的遠去,仕女畫在人們的心中更多地被簡化為一種概念和符號,似乎離我們非常遙遠,而張思儉的一批清末仕女畫作是要復活這一文化及審美的存在。張思儉的清末仕女畫把具有歷史感的厚重色彩與仕女的清雅婉約很好地結合起來,在情景營造中悄然注入了自身的情感和對已經遠去的仕女文化存在的一種追念。這種追念既不是獵奇,更不是獵艷,而是一種從靈魂中滲出的對母性的懷念與思盼,這也是由他的成長經歷所決定的。

1945年,他出生在山東聊城縣的一個小鎮,5歲時和母親去投奔在天津做生意的父親。不幸的是,其父母后來雙雙去世,13歲的他淪為孤兒。而後經歷了中國的三年自然災害,過著食不飽肚衣不遮體的生活。成年後曾在山東老家種過地、在農場當過工人開過拖拉機,1973年調入文化館從事專職美術工作,從此走上了專業美術的創作道路。他將近兩年的時間在京處理個人棘手的事情,有機會去拜訪名家,受到了很多教益,也增強了信心。之後,他又求學於河北師範大學,其多幅作品參加全國性的大展並獲獎,引起了一些反響。

從技法上講,在張思儉的仕女畫中,為了更好地表達他的內心感受,他努力地嘗試並解決造型與筆墨、筆墨與色彩、工筆與小寫、意境與構圖等幾個方面的關係,從一個認識的高度上拓展了當代仕女畫的表現能力和自身內涵。當我們在驚訝他的這些成績時,對他開悟與提升的一批大家、名家進入了我們的視野:劉大為、金捷中、梁岩、王懷騏、趙貴德、江楓、劉藝、熊伯齊等,也許正是這些大家、名家的藝術理念及人生的氣度,使他的藝術潛能與人生磨礪有了一種如此好的融合。

張思儉是在用生命的弦音去撥動仕女的情愫,所以,他的仕女畫清雅、聖潔、生動並充滿生命的力量。他把最易媚俗與概念化的仕女形象,演繹成一種流淌著生命血液的視覺體驗。若沒有深厚的生活體驗及生命感悟,畫家是難以達到這種境界的。清末仕女畫已經成為貫穿張思儉生命的主線,為他不斷演繹生命的故事提供了最為豐富、動聽的語言,同時,張思儉的清末仕女畫也必將為當代畫壇吹來一股富有真情實感的繪畫新風。

西沐於水木軒 ( 西沐,學者、北大中國當代藝術大家入史研究負責人)欲語還休--畫家老戩先生的清末仕女畫欣賞

如此曼妙的一個佳人,在靜謐的一個黃昏,執筆凝神,舉手投足間,十分的溫柔,十二分的嫵媚,無限的端莊。且聽,她的身邊,竹葉在秋風中沙沙作響,一彎涓涓清流,從遠處緩緩而來,一路之上,千迴百轉,蜿蜒曲折,最終奔向蒼茫的遠方。。。 心中的萬般思念,千種的痴情,都追隨一人而去。。。

“檻菊愁煙蘭泣露,羅幕輕寒,燕子雙飛去。明月不諳離恨苦,斜光到曉穿朱戶。

晏殊的【蝶戀花】《是否》,恰似她此時的情懷?如何訴說呢?這怦怦狂跳的心音又投遞到何方?以至於提起筆來,心中雖有說不完的情意,訴不盡的衷腸,卻竟不知從何說起,只留下陣陣的憂傷。

好一個,“深情無限,欲說還休”的深情畫卷。。。

愛美之心,人皆有之。自古及今,美女,英雄,永遠是文人墨客筆下的一個不朽的命題。

試想,一個沒有了英雄和美人的世界,該是多么枯燥乏味。愛,總會是滾滾紅塵里,所有生靈,在精神世界不懈的追求,和完美的理想。

那怎樣的女子才可以堪稱美人?

堪比國色天香的貴妃,如牡丹雍容華貴;顏如滿月的貂蟬,如月波輕輕蕩漾;弱柳扶風的西施,如梨花羞澀綻放。。。

總之,人們自有不同的的審美情趣。

而此時此刻,畫中的女子,是否給予了我們所有的夢幻,一個最近,最清晰的真實呢?

如此一個清秀美人,有誰不會一見猶憐,進而一見鍾情呢?

是的,她是如此貼近我們。她就這樣,在花園裡,就好像,靜靜的端坐在你我身旁,無比賢淑安詳。那是清末誰家的一個嬌媚女子喔,如此俏麗清新,嫵媚可人。在畫家的妙筆之下生根,在我們的眼底世界綻放, 那份獨有的磬香,陣陣的洋溢,緩慢的釋放,絲絲縷縷,侵入你我熱切的心房。。。

這是怎樣的一個美人喔。輕盈雋秀,婉約淡定,神怡心靜,一往情深,如此的美人,只要一眼,試問:有誰能夠將她遺忘。。。

邇來相信,至令許多女子讀到了,都會生髮出許多美好的幻想,:“假若,我有如此的情志,俊秀的容顏,烏黑的髮髻,曼妙的身姿,更重要的,胸懷裡的詩書錦繡,那么一定要,將這無限的化指柔情,鑄造的百鍊成鋼”。。。

男兒讀過,更是抑制不住點點滴滴的惆悵:“恨不相逢未娶時”,所有暢想皆是惘然,只能暗自嘆息,空自虛度了,這許多大好的美妙春光。。。

“天蒼蒼,海茫茫,一紙相思畫滿衷腸,凝蹙眉心,痛斷肝腸,細思量,從今日起,再不把心思胡亂猜想,免得無言悲傷,空使得這點點淚珠,似梨花兒紛紛灑灑的飛揚”。這是否,就是畫中伊人的,心中未訴難言呢?

美人,愛情,永遠是,蒼茫宇宙,滾滾紅塵,漫漫人生中恆久不衰的一個話題。如此一個嬌顏如玉,腹有詩書的美人,誠該有美妙的人生,浪漫的情懷,諸多璀璨斑斕的期望。。。

是的,應該有,邇來對此深信不疑。。。(爾來 2010、4、29 《天涯情感網》)

媒體關注

香港文匯報刊載張思儉在深圳藝術交流活動

黎小麗早期的工筆人物畫作品多次入選軍區美展。轉業後,繪畫內容拓寬到花鳥,主攻葡萄和小動物。由於常年薰染於祖國西部壯美山河之中,使其畫風既大氣明徹,又溫婉空靈。其筆下葡萄猶如瑪瑙般晶瑩剔透,紅中透紫,綠是泛黃。在風與光的襯托下,呈現出濃郁的生活氣息和時代精神,深受大眾喜愛。黎小麗女士現任中國書畫研究院創作員、甘肅美術家協會會員、西部書畫院副院長、甘肅國畫院花鳥創研室主任。水湄為老戩所撰批評文章抱朴歸真乃思戩

博海無涯,可以說,先生與我是忘年的朋友。已記不清先生多少次的質樸問候,也記不清多少次先生的誠摯留評。誠心與抱朴的品性讓水湄感動。

我只不過曾是個會絲竹的琵琶手,演奏時運用指法來詮釋音樂鏇律的意境,不盡完善的是指法講究的基本功,表達樂曲的思想與傾訴的連續性有些力不從心,一如我所寫文字的力不逮意,疲弱而無生機,不過是常著文章以示己志而已,仿佛是染上了嗜痂之癖,並不是為稻糧謀。八小時之外喜歡在藝術的海洋中隨意悠遊,放鬆身心,卻被先生抬舉得興味盎然,對中國畫的理解更是膚淺、粗陋而不精到,也不是精熟在行的“手藝人”,卻偏偏獲得先生的器重,且誠懇而肯定地相中了水湄這支禿筆能生花,的確讓水湄寢食難安,筆枯意窘。

中國畫的最高境界必定是超然物外的,必須從天地萬有的繁文縟節中解脫,必然是不役於物象而重心智所悟、遺形而求神的。

先生是人物畫畫家,尤其擅長描繪清代仕女型美女:1.具有東方古典的美。文雅聰慧端莊、雍容華貴大方,擁有大家閨秀的氣質。總是腹有詩書氣自華的女子。2.高貴典雅,天真可掬,極富青春活力的情調,在一凝神一蹙眉目之時也表現出一種自然高逸秀勁的雅韻。3.面如滿月,體態豐盈,服飾入時,掩映著纏綿悱惻的情懷和夢想。

凝神於畫而感覺到先生在近期創作《晨露》時,一定會心平靜氣地觀察模特一段時間,然後在畫板上放筆於眼瞼的開口,輕微變化的眉骨,鼻翼的小動態,口角的鬆緊、髮型的造就等等,均用極簡約又精到的線條出之,刻劃每一個細節時都注意使它們統屬於一個整體,力求做到“盡精刻微”,有意境。

長期的實踐積澱了先生筆下仕女的獨特,這一幅幅儀態栩栩如生的人物形象,技巧功力深厚,筆法順暢,用筆精湛、細膩、瀟灑、流暢,色彩典雅、清新,仕女造型優美,人物清秀、端莊雍容,形象生動,神態、衣冠等準確、嚴謹。先生的畫,場面設計概括性強,抓取的瞬間凝練、集中,能充分的表現女子的精形貌,人物的氣度、神韻也都表現的淋漓盡致,旁景設計用心。襯托出先生孜孜以求且喜愛有加的無非就是這些知性女子,心動於有聲有色的傷春惜秋的憂鬱,使人能有如臨其境、如觀其貌之感。當那靈感不期而至於先生筆端時,可見線條的粗中有細,粗得精到,細得微妙,不象有的人一粗則俗,一細就膩,這精妙之所在透出了先生的真思。

先生深思熟慮後的直接勾勒,用線條精微地刻畫著心目中的形象,每次以肯定的用筆,從容不迫地表現著人物的內心與情態,這運筆寬裕的隨機應變的能力,駕馭著線條之間相互誘發的樂趣,生動有致深情款款的形象便躍然紙上,心中有愛才會下筆如神助,才能有十分的自然與十分的合度。那些有形色、有神采、有氣韻的女子似乎與先生有著種種生命的牽連,直覺的東西,隨歲月的積累在此刻歸屬於妙手偶得之,觀者則可以乘物游心。

中國畫的“骨法用筆”涵意就是中國畫家觀察形象時重在形體本身結構,著意研究由於這些結構所造成的物象的精神實質,而在表現形象時則基本上排除從固定光源出發或條件色出發的西洋素描、油畫手法,以筆墨放筆直取,且根據中國畫“墨分五色”的說法,在濃淡乾濕中以求陰陽向背,或者賦以淡彩,或者施以濃色,都不礙筆墨的骨幹作用,而這筆墨優劣的根本還在於畫家白描功底的深淺。

畫是一個人內心世界的展示,寄託著畫家的愛好與深情,記錄著心中的那一份美好,並藉此感染那些有相近志趣的觀賞者。

中國畫直取物象永恆的、內在的本質的精髓,不以形似色彩的酷似為追求目標,而以“氣韻生動”作為繪畫的極致,藝術的感人,不僅僅在於畫面上的物體質感如何的畢肖,而注重筆下人物有血、有肉、有性格。而仕女畫作品貴在“悄焉動容,視通萬里。”

我是抱有一份自然之態的女子,常懷守柔之心,也試圖從先生所尊崇的仕女中學習女人應該具備的不爭而善勝,不言而善應的品性,靜謐端坐於青石之上,一顰眉目,一舒手袖朴雅優美,有書作伴以度人生好時光,迎風搖曳,柔和脆弱且生機盎然。不僅師古人之跡,亦師古人之心。讓水湄的審美情趣助益於心靈的成長,沉溺於藝術海洋中自由自在地暢遊,深潛不出成魚。

藝術作品的社會功能“可以興、可以觀、可以群、可以怨,”有多少人觀賞就有多少不同的心得,水湄是不善於藏拙之人,顯擺的無非是一己之真,獨持偏見,一意孤行的便是這個“真”意,意必有神,神必有趣,無趣無神則無意,無意何必寫為?人的性情就在這真的可貴,洗淨鉛華,不施粉黛,活得清純而分明。

水湄是以自然之眼觀物,以自然之舌言情的女子,只有清明在躬,手不釋卷,岑寂而寧靜,屬於“我執”之流,我所知者唯我之無知。如何能“觀於象外,得於環中”還得踐行積累淡泊自處。

先生名號思戩,這個“戩”字新華字典上有三種解釋:1、剪除;2、盡善;3、福。以此心香一瓣真誠地祝禱先生:抱朴歸真,福如東海。畫展如期舉行。

今天是先生開博兩周年的好日子,匆匆而就遲遲而至的淺顯的文字是水湄人性化的自然,力求風範氣質的個性化自然,期盼超然物表而共憂樂,只做一個真性情的有情人。

水湄是以自然之眼觀物,以自然之舌言情的女子,只有清明在躬,手不釋卷,岑寂而寧靜,屬於“我執”之流,我所知者唯我之無知。如何能“觀於象外,得於環中”還得踐行積累淡泊自處。

先生名號思戩,這個“戩”字新華字典上有三種解釋:1、剪除;2、盡善;3、福。以此心香一瓣真誠地祝禱先生:抱朴歸真,福如東海。畫展如期舉行。

今天是先生開博兩周年的好日子,匆匆而就遲遲而至的淺顯的文字是水湄人性化的自然,力求風範氣質的個性化自然,期盼超然物表而共憂樂,只做一個真性情的有情人。

水湄(名李江紅,中山大學中文系畢業,現供職於深圳)

相關作品