歷史淵源

連灘張公廟廟會是隨著連灘張公廟的建成而形成的一種民間廟會。據清代《舊西寧縣誌》記載:“張公廟祀明總兵官張元勛……明萬曆六年(1578年)建……神極顯應,香火最盛”。

張元勛,字世臣,浙江太平(今溫嶺縣)人,曾為抗倭名將戚繼光部將。因抗倭有功,於明朝乾隆慶五年任都督僉事、廣東總兵官。明代中葉,羅旁大山一帶(今羅定、雲浮、鬱南等地區),發生當地土著人叛亂,歷時數十年之久,朝廷多次征剿均以失敗告終。萬曆四年,張元勛受命率20萬兵馬,武為都統,文為監督,分兵十路平叛。據《張公廟碑記》載:“行師甫四月剿平,積年蠶食之土悉歸版圖”,從此當地“行者歌,居者寧”。明萬曆帝因此敕封張元勛為“護國庇民”,並擢升其為都督,“特賜蟒玉,追封三代,皆正一品”(清嘉慶浙江《太平縣誌》第11卷)。據《明史》第212卷記載,“張元勛……嗣世職為海門衛新河所百戶,沉毅有謀,值倭警,隸戚繼光麾下,有功,進千戶,屢進署都指揮僉事,充福建游擊將軍,隆慶初改南路參將進副總兵,五年擢署都督僉事,代郭成為總兵官,鎮守廣東。萬曆二年進署都督同知,世蔭百戶。”平定羅旁大山後,“進都督,改蔭錦衣……。元勛起小校,大小百餘戰,威名震嶺南,與廣西李錫並稱良將”。

連灘張公廟建成後,人們禮拜至勤,有關張公廟的神奇傳說,民間廣泛流傳。據《舊西寧縣誌》(今鬱南縣)載:連灘張公廟崇祀明總兵官張元勛……每遇縣治地方不靖,神必先幾示警,保護治安……故老傳聞,神靈最著。余邑侯恩榮(清同治年西寧縣知縣),嘗於同治五年下鄉催料,巡至連灘喜泉書院。一日晚膳後,步行院外,路遇一白衣老人,謂之曰:西匪將犯縣城,子何逡巡乃爾?叩其姓,曰張氏,欲再問,老人己向廟道飄忽而去。余大驚異,”急忙趕回縣城,“里悉匪耗急除連灘立有張公廟外,今鬱南縣境內的大部分鄉鎮也建有張公廟,如建城、宋桂、羅旁、千官、東壩、白石等等,除連灘張公廟至今仍保存完整外,其他張公廟和各地張公廟舉行賀誕祭祀活動和抬菩薩(張公)巡遊活動。數百年來,由於張公廟信仰的產生和發展,使張公在民間民眾心中成為神的化身和象徵,從而使人們四時朝拜,絡繹不絕,連灘張公廟因之成為人們四時拜祭祈求神佑的聖地。據清代《舊西寧縣誌》載:“邑人迷信神權,所在皆有。……逢丙辛年九月,卜日建醮酬神……張燈結彩,僧道禮懺。……沿街燈彩,五光十色,鼓樂喧天,遊人如鯽”。“迎神巡遊亦五年一屆,逢戊癸年正月舉行。由市及近鄉六七裡間,分三天巡遊。所到之處,各設迓聖棚,宰豬殺羊,陳設燈彩字畫玩器,踵事增華。扮神將數十員,由值事選市鄉人充之,分給古衣冠,自備綢帶裝飾。……或舞獅舞龍,扮演故事,沿途鼓樂,連續數里,紅男綠女,乘興游觀。”從上述志書記載可以看出當時廟會活動之盛況和熱鬧。

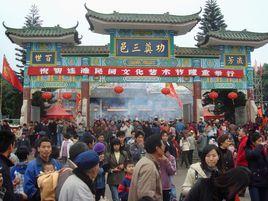

連灘張公廟廟會以農曆正月十五至二十日的“廟誕”最熱鬧,尤其是正月二十“正誕日”,來自各地社團、堂口和民間民眾數以萬計前來參拜上香,盛況空前。連灘張公廟周圍因此形成了誕期臨時集市,各種攤檔比比皆是,有擺賣香燭鞭炮的,有賣土特產的,有風味小食,也有各種民間技藝表演等等。總之,經過幾百年悠久歷史的傳承,人們對張公廟信仰、紀念的內容和形式越來越豐富和多樣化,從而形成了固定的活動時間和較為穩定的表現形式,使連灘張公廟廟會演繹成南江地區至今仍然存續的反映傳統、信仰、生活方式、民間習俗的富有特色的民俗活動。

從1992年起,當地政府在廟會活動的基礎上,創辦了連灘民間藝術節,融入了更多傳統優秀民間藝術,如飄色、禾樓舞、武術、曲藝等等,至今已舉辦了18屆,成為了雲浮市最大型的一項民眾文化盛會。

基本內容

連灘張公廟廟會有400多年歷史,活動內容豐富多彩,形式多樣,是民間民眾性活動和民間文化活動,在南江地區有廣泛的影響。

張公廟廟會主要活動時間集中在每年的農曆正月十五至二十的“廟誕”和農曆八月初六的“秋祭”。“廟誕”主要活動內容有萬民朝拜、八音賀誕、醒獅賀拜、扮飾遊行、捐香油款、求解簽語、吃齋飯、上刀山、唱山歌、演戲、燒炮等。“秋祭”主要活動內容有:做醮、唱山歌、抬張公神像巡遊等。

具體表現形式:

1、正月十五晚11點為張公神像沐浴。為張公沐浴者須是當地三代子孫同堂的德高望重長者或得道僧道、法師。沐浴時用柚葉泡水,用新毛巾沾水淨身,以去除矣,旋即飛檄四鄉團練抵禦。匪夜見城外紅燈四布,兵馬環繞,不敢侵犯,匪乃鼠退,事平,余邑候親書‘御災捍患’四字匾於廟之堂上,並刻楹聯以紀之,聯云:外寇不敢內侵,燈火光中遙見金甲,神兵揚威驅逐;土匪竟成狼賊,瀧江道上幸遇白衣,父老傳語提防。至今匾聯尚懸廟中,此亦一段神話也。

張公廟的神奇傳說,在民間形成了一種信仰文化,一直延續至今。如廟內的東西不準亂摸。廟前原有大片田野,人們插秧和收割時只能面向廟堂以示恭敬,如把屁股向著廟宇就被視為褻瀆神靈。新娘途過廟前要下轎步行,官員騎馬經過要下馬,人過廟前要洗手。來鬱南做生意(經商)和演戲,必先到張公廟拜祭以求庇佑順利。民間聚唱山歌,開場時必先唱《張元勛讚歌》和《十哨歌》,以示對張公的敬仰。

連灘張公廟廟會是當地民間以崇祀活動為載體,含豐富的歷史、民俗、藝術、信仰、商貿等諸多文化內涵的傳統民間文化活動,人們對張公廟的崇拜到神靈的崇拜,再發展到對張公的信仰,是一個歷史融合的過程。據《舊西寧縣誌》載,張公廟“每遇縣治地方不靖,神(指張公)必先幾示警,保護治安。鹹同以來,迭經匪亂,而連灘一隅皆慶安堵”。從1578年建廟起至清代同治年間的二百多年間,儘管各地戰亂頻繁,但連灘並未受到影響,成為亂世中的太平地,故人們把種種現象歸結為張公的神靈庇護。張公廟廟會活動主要集中在每年農曆正月十五至二十日的“廟誕”和農曆八月初六日的“秋祭”。有確切文獻記載的始自清代。清代是廟宇建築極度發展時期,污穢,保持聖潔。

2、正月十九晚10點舉行“支馬糧”儀式。“支馬糧”意即支付兵馬糧草給張公的兵馬使用。糧草用白米代替,由1名女巫或道士帶領聘請來的歌手,邊歌舞邊向廟內東南西北四方撒施白米和酒水,“支馬糧”儀式約經半個小時結束。

3、正月十九晚上11點舉行張公更衣儀式。即將張公塑像的舊服脫下,換上新服。更衣時先支走閒雜人等,關好門戶,由三代子孫同堂的德高望重長者或得道僧道、法師拈香焚燭,行跪拜大禮後即為張公更衣。更衣後鳴鞭炮致賀,並大開正殿中門,接受各界香客上香朝拜。

4、正月二十正誕上“零時香”。在正月二十零時,張公更衣結束後,在張公像前上第一炷香的,稱為“頭炷香”。之後接著上香的謂之“上聖香”,民間傳說在正誕日上香是最難得、最吉利的。正月二十零時,廟殿中門大開後,早已等候在門外的信眾便爭先恐後一涌而入。

5、扮飾遊行。是廟會重要的文娛活動,由來已久,在農曆正月二十日上午舉行,扮飾遊行主要在張公廟周邊的街道進行,時間為半天。扮演人物主要是張元勛和古代英雄人物或故事,如《西遊記》、《三國志》、《封神榜》等家喻戶曉的人物故事,巡遊隊伍除人物扮飾表演外,還有民間飄色、舞獅舞龍表演、民間社團、堂口代表等,扮飾遊行人數最多達數百人,浩浩蕩蕩,邊行進邊表演,圍觀者擠滿了大街小巷,盛況空前熱鬧。

6、洗聖水。在張公廟前院左側設有5個洗水池,洗水池裝有柚葉、穢草、長流不息。香客上香前要先洗手,以象徵洗除俗塵,去除污穢,以示對神的尊敬,謂之“洗聖水”。

7、呈供品。過去用豬、牛、羊等“三牲”作供品,現在一般用紅燒豬或雞肉代替。其他副食晶供晶主要有饅頭、餅乾、糖果、花生、瓜子。果品類主要是蘋果、柚子、柑桔等。

8、求解簽語。人們認為張公簽很靈驗,不少信眾希望求一支好籤,祈求在新的一年裡事事如意。求籤時要點燃三支香,虔誠地跪在張公像前叩拜三次,並自報姓名、住址、所求何事,然後搖動簽筒,直至搖出一支竹籤。

9、農曆八月初六日至九月十九日為“秋祭”期,“秋祭”期一般是做醮,也稱“醮會”。先由廟中主事找風水先生占卜吉日做醮。在廟內設一醮壇,用竹木搭醮棚,由道士、首事;當地德高望重的父老恭請張公神像及十大哨將到壇,然後唱經喃齋,超悼亡靈。點天燈,燒幽紙,上刀山,過火海。大醮一般需七天七夜,小醮為三天三夜。民間認為做醮可以撫慰地下的亡靈,保一方平安。

10、張公巡遊主要在農曆八月初六至九月進行。民間向有“十年一大巡,五年一小巡”之習俗。出巡前一個月先知會巡遊所經村寨、社壇修整好道路,設定好迎神地點,搭建好落座棚。出巡時先舉行祭旗儀式,由一名道士或僧人宰公雞血祭。巡遊隊伍多達二三百人,用官轎抬著張公塑像出巡,隊伍按古時服飾打扮,文官、武官、士兵齊全,文武官員騎馬,佩劍掌印,兵士則高舉大旗、三角旗、月牙旗、青龍旗等各種顏色旗幟和各種兵器,如行軍出症狀。先行者叫旗令官,敲著大銅鑼,沿途高呼“張公大人到”!這叫頭報,接著是二報,三報,呼喚各家各戶準備迎接。基本次序是:(1)開路先鋒大將和十數名武士;(2)當地鄉坤、父老、首事、僧道;(3)數十名威武的儀仗隊;(4)八音鑼鼓;(5)張公塑像官轎;(6)羅傘隊;(7)張小組塑像花轎;(8)宮傘隊;(9)五色旗隊(10)武士隊;(11)數人合抬的大香爐,供沿途民眾上香之用:(12)數十名古代人物或古典故事的扮相隊伍;(13)十餘人抬著數張供桌貢品的隊伍;(14)醒獅隊。每到一個村寨和社壇,早有鄉民在事先搭好的神棚恭候迎接落座,上香許願。巡遊時間長者達一月之久,短則十天半月,由於是步行,每天僅走數公里。據民間以為,張公巡遊可以保佑當地平安吉祥,風調雨順,五穀豐登,國泰民安。

子項目說明:

1、醒獅賀拜。每到正月廟會,各地醒獅均到張公廟賀拜,以求順利如意。

2、八音賀誕。張公廟誕期均請當地著名八音隊前來吹奏慶賀,吹打音樂以《六國大封相》等喜慶曲目為主。一般在農曆正月十九至二十和農曆八月初六進行

3、吃齋飯。廟會期間,張公廟敞開供應齋素稀飯、茶水、免費供各地香客飲食,體現張公樂施好善之德。

4、山歌謝恩。傳說張公平生喜好山歌,廟會期間每晚均邀請歌手宋演唱連灘山歌。唱歌時必先唱《張元勛讚歌》,歌頌張公的功績恩德,繼而唱《十哨歌》

5、演戲酬神。從正月十五到二十,每晚都有戲班演出,盛況空前,此一習俗延續至今。

6、上刀山。廟會期間,在廟前空地搭一座約十餘米高的刀山棚,由道士作法開光後,讓信眾爬上刀山架。民間認為上過刀山能消災解難,身體健康、事事如意。

7、燒炮。在正月二十日下午舉行。此習俗由來以久。在廟前空地搭建一座十多米高的方形棚架,在棚架頂裝上大紅鞭炮,下午廟會結束時燃放,寓意生活紅火,歲歲平安。

8、捐香油款。主要是民間個人捐款,是廟內的一項重要經濟來源。各地信眾通過捐款,表達他們對張公的崇拜和信仰,希望誠心種福,福有所歸。

9、飲食小吃:

(1)印糍,廟會期間人們都喜吃印糍,外地香客喜歡買些回去品嘗。印糍是用糯米粉、芝麻、白糖、花生等材料蒸製而成,香甜可口,多在廟前大路兩旁擺賣。

(2)大糠糍,是當地的一道風味小吃,材料主要是糯米粉,花生、芝麻、白糖,口感甜軟,香滑可口,民間認為吃大糠糍可以辟邪,多在廟前大路兩旁設攤擺賣,很受遊客喜愛。

主要特徵

一、民間民眾自發性祭祀和民間民眾的廣泛參與是連灘張公廟廟會的基本特徵之一。400多年來,民間對張公廟的崇拜到神靈的崇拜發展到對張公的信仰,形成了獨具特色的張公信仰體系。廟會期間,祭祀場面宏大,參與的民眾廣泛,尤其是張公巡遊場面,別具軍旅特色,有別於其他類廟會,是典型的民間性廟會,具有廣泛的民眾性和民間傳承性。

二、張公廟廟會是一種人神信仰的體現,具有強烈的宗教氣氛,是南江地區對張公文化信仰的核心空間和勝地。廟會圍繞祖先崇拜、神靈崇拜等主題和各種豐富的民俗活動,集中展示了南江地區的民俗文化藝術,體現了多種信仰集於一體的特點。

三、廟會活動有著傳統固定的時間和場合。主要活動時間集中在每年的農曆正月十五至二十的“廟誕”和農曆八月初六的“秋祭”,地點主要集中在連灘張公廟。廟會期間,南江地區和周邊縣市的堂口、社團、各界善男信女絡繹不絕前來拜祭,形成了濃烈的廟會節日氣氛和熱鬧場面,是南江地區獨有的娛人娛神的民間歡樂節日。廟會以上香、祈禱、許願、燒炮、巡遊等形式,表達了以平民百姓為主體的社會各階層祈福禳災,祈求平安吉祥的心愿,寄託了對美好生活的嚮往,體現了社會化、世俗化、民俗化的特徵。同時,張公廟信仰的影響除遍及南江地區外,也影響至兩廣交界鄰近地區和周邊縣市,以及港澳僑胞,體現了廟會具有很強的適應性,包容性和融合性的特徵。

重要價值

連灘張公廟廟會歷史悠久,內容豐富,形式多樣,影響範圍廣泛,具有較高的價值。

歷史價值:張公廟廟會是神靈崇拜和人神信仰的集中表現,是歷史的產物,在400多年的歷史演變過程中,張公廟信仰成為了一種民間習俗,是研究當時社會情況、民俗習慣和生產力發展的歷史物證。

社會文化學價值:以連灘張公廟廟會為載體的廟會文化,蘊含著極強的歷史和文化信息,承載著豐富多彩的南江地區民間藝術,同時,廟會活動也是研究南江文化乃至西江文化的鮮活載體,因而具有社會文化學價值。

現實價值;張公廟廟會所體現的親和、團結及凝聚力精神,對推動精神文明建設,豐富民眾文化生活,構建和諧社會有積極的現實意義。