影響

弱聽的影響: 不同程度、種類的弱聽對不同年齡的人有不同的影響。

兒童弱聽是個大問題

兒童弱聽是個大問題幼童、學童:

幼童由於缺乏聲音刺激,聽覺系統不能正常發展,對聲音、韻律、節奏等缺乏敏感度。

一至五歲是兒童學習語言的關鍵時期,弱聽令兒童無法獲得正常語言刺激,引致語言延誤及障礙。

科學研究顯示,弱聽兒童的學業成績偏低,自我形象不佳,更有脾氣爆躁、精神不集中等行為及心理問題。

弱聽兒童需要別人重複說話,才能明白內容,學校老師不明因由,很可能誤以為學童上課專心,理解能力差,反應遲鈍、智商低等。

弱聽兒童由於聽覺不靈,很容易會將自己孤立起來,以減少與人勾通及接觸。

成人:

聽覺不靈常使聽者在社交場合中,不能跟從親友們的談話,以致有被隔離的感覺。

如果聽者常聽不到別人的說話,欲假裝明白:或由於不明白說話內容,而假裝聽不見,很容易造成誤會,影響人際關係。

聽者對使用電話交談,常常感到心力不從心,無法有效地進行商業來往和人際溝通。

在商業會議中,聽者如果不能準確地聽到其他人的談話,往往會因此錯過一些重要的訊息,妨礙商業決策和事業發展。

聽者為了避免與人溝通時產生尷尬,可能會慢慢將自己孤立起來 , 因而阻礙與人正常的交往 .

由於弱聽所帶來的種種不便 , 嚴重影響弱聽人士的日常生活 , 若您懷疑聽覺受阻 , 應儘快聯絡聽力學家作聽力測試 , 及找出最適合您的解決方法。

症狀

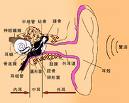

外耳

外耳包括三部分:耳廓、耳道和耳膜,主要作用是由耳廓收集聲音,經過耳道,然後將聲波傳送至耳膜,推動中耳腔的聽小骨鏈。

中耳

中耳是個充滿空氣的氣腔,內有三塊聽小骨形成鏈狀,一端連著耳膜,另一端連著耳蝸。當聲音被傳至聽小骨鏈後,它的槓桿作用將聲音擴大,然後傳入內耳。

內耳

內耳是一個呈蝸牛狀的感覺器官,故稱耳蝸。當聲音被送進耳蝸後,刺激在蝸管理的聽覺細胞,導致細胞下的神經末梢發放訊息,然後傳至大腦聽覺皮層。

聽覺神經系統

聽覺神經的主要功能是傳導聽覺訊息,當聲音傳至聽覺皮層後,經過大腦的分析,我們便能知道聲音的種類、聲量和談話內容。

弱聽的症狀

弱聽一般是經過一段長時間漸漸形成的,有時連聽者也不知道,原來自己喪失了接收某些聲音的能力,反而常常埋怨親友們口齒不清;親友們則覺得聽者缺乏反應。

1.耳朵的不適

感到耳痛或耳塞感到耳痛或耳塞

常拉扯耳朵或按摩耳道入口以減少耳朵的不適。常拉扯耳朵或按摩耳道入口以減少耳朵的不適。

流耳水,耳朵有異味。流耳水,耳朵有異味。

耳鳴。

2.在以下情況難以聽到及理解別人的說話在以下情況難以聽到及理解別人的說話

別人說話時沒有直接面向學童,或低聲說話。別人說話時沒有直接面向學童,或低聲說話。

學童遠遑聲音來源﹝例如坐在課室的後排﹞,或身處嘈吵環境。學童遠遑聲音來源﹝例如坐在課室的後排﹞,或身處嘈吵環境。

3.在課堂上有以下的表現在課堂上有以下的表現

聆聽時,常把身體傾前,把頭側向一邊,或特別注意講者的口形與表情。聆聽時,常把身體傾前,把頭側向一邊,或特別注意講者的口形與表情。

難以確定聲音來源。難以確定聲音來源。

談話時常要求別人重複說過的話。談話時常要求別人重複說過的話。

活動或集體遊戲中,不能對口頭指示作出即時反應,只能在觀察同學的反應後才能有所行動。活動或集體遊戲中,不能對口頭指示作出即時反應,只能在觀察同學的反應後才能有所行動。

依靠同學的筆記和講解才明白老師授課的內容。依靠同學的筆記和講解才明白老師授課的內容。

英語讀默時,常把字尾的“s”遺漏。英語讀默時,常把字尾的“s”遺漏。

要依靠聆聽的科目中,成績比其他科目差。要依靠聆聽的科目中,成績比其他科目差。

4.與人相處或交談時的表現與人相處或交談時的表現

混淆語音相近的字詞,例如把“先”誤作“天”。混淆語音相近的字詞,例如把“先”誤作“天”。

口齒不清。口齒不清。

言語表達與理解能力較同齡學生差。言語表達與理解能力較同齡學生差。

情願獨處,不愛群體活動。情願獨處,不愛群體活動。

成因

耳垢過剩:

耳垢原為保護耳道及防止外物留在耳道,如產生過剩又得不到適當的清理,便會堵塞耳道,令聲音難以傳入。

中耳積水 / 發炎:

常發生在小兒傷風感冒後,由於耳咽管蔽塞,使空氣無法進入中耳腔,造成積水、發炎。

耳骨硬化:

耳朵病變

耳朵病變中耳腔的聽小骨硬化,令聲音無法正常傳送而形成弱聽。

聽小骨鏈折斷:

如果中耳腔的聽小骨鏈折斷,聲音便無法有效率地被傳至內耳,形成弱聽。

震盪:

包括由巨大聲響造成的耳膜穿破,或由跌撞而造成的耳小骨鏈折斷、頭骨破裂等。

過量噪音:

過量噪音能破壞耳堝內聽覺細胞的正常組織,引致聲音無法完整地傳送。

耳毒性藥物:

例如黴素、過量抗生素等能破壞聽覺細胞,使其無法正常運作。

聽覺神經瘤:

一種生長於耳道的良性腫瘤,因為擠壓聽覺神經,使訊息無法完整地通過。

能再說一遍嗎?

能再說一遍嗎?傳導性弱聽:

由父母近親遺傳,有些人先天耳聾,有些漸漸失去聽力。

小兒疾病 / 先天缺憾:

有些小兒疾病(如腦膜炎)或先天性缺憾(如頭骨或臉部不正常等),均會造成弱聽。

自然衰老:

弱聽是自然衰老現象之一,通常漸漸地在聽者不自覺下形成。

上面總總又可總結為三種類型

1.傳導性弱聽

傳導聲音的功能,因中耳及外耳毛病而減弱,如中耳炎、耳垢阻塞、耳骨硬化、耳膜穿破等。

耳朵出問題了

耳朵出問題了2.感覺神經性弱聽

聲音轉化為感覺的過程,因耳蝸或聽覺神經損傷而出現問題,常見原因包括遺傳、頭部創傷及腦膜炎等,但很多感覺神經性弱聽的個案都是原因不明。

3.混合性弱聽

同時患有傳導性及感覺神經性弱聽。

弱聽-建議

給弱聽人士的建議:

1、找出談話的題目:找出談話的題目,能使您對話題的重要字眼有心理準備,令您較容易地了解談話內容。

2、學習唇讀:由於每個字發音時的唇形不同,例如:“波”字,嘴唇先合上再突出,如果您能結合唇讀和聽覺訊息,一定能增加語音理解能力,並藉助書面語等增加溝通能力。

3、學習手語:嚴重弱聽者常常難以學習口語,或單靠口語來與人有效地溝通,因此家人及弱聽者均應學習手語,協助及增加溝通能力。

4、利用各種非語言訊息:說話只是進行溝通的一種方法,而對方的眼神、臉部表情、身體語言甚至周圍環境等,都能幫助您了解談話內容。

5、控制談話環境:儘量在安靜的環境中對話。即使是聽覺正常的人,在噪聲環境中對話也會感到困難;因此在交談時,應把電視或收音機的聲音降低或關掉,或另選一個安靜的地方。

*請對方面對光線。由於唇讀能增加語音辨認力,在對話時,能否清楚地看清對方的臉極為重要,如果對方的臉上有影子或臉背著光,應請對方移到較亮的位置。

*避免在音響效果差的房間談話,如果房間沒有地毯、或者房間內沒有吸音板、牆壁光滑、很多窗戶並沒有窗簾,都容易產生迴響,令語音難以辨認。如果可以,最好重新裝修房間,加入多種吸音表面,或儘量避免在這種房間交談。

6、縮短談話距離:談話時應儘量與對方縮短距離,最好能清楚地看見對方的臉。在會議廳或教室內儘量坐近講者,以便唇讀及收集其他非言語的訊息。

7、當您聽不清楚時:

*請對方放慢說話速度。告訴對方您有弱聽,需要別人清楚地說話來幫助您了解內容,並請對方放慢說話速度。

*善用已聽到的資料。當您對某些談話內容不肯定時,重複您已聽到的,來詢問聽不清楚的部分,例如:“我們星期幾去聽音樂會?”

*請對方重組句子。當您聽不清對話時,請對方嘗試用不同的句式表達,不要單單重複原來的句子。

*問清楚不明白的地方。與人交談時,對沒聽清楚的訊息不要隨便猜測或應付過去,您應問個明白,以減少言語的誤會。

8、在小組會議或集會中:

*坐在能清楚看見各人臉部的位置。您可選擇坐在一個可看見最多人臉部的地方,例如單人沙發、餐桌的兩頭等;儘量避免和各人平排而坐,因為這樣您很難正面看到他們的臉。

*請每人在發言前先示意。在小組會議或聚餐時,由於發言從一個人迅速地轉移到另一個人您可能覺得難以跟從。您可事先告訴各人您有弱聽,請他們在發言前微微舉手或示意,方便您知道誰在發言。

*善用擴音器。擴音器不單適用於大型聚會,在小組會議時,也能發揮它的功用:您可要求各人在發言時使用擴音器,這樣不單能擴大講者的聲音,也能令您知道誰在說話。

9、為大型會議或上課作出特別的安排:

*請講者多用文字表達講題。在開會或上課之前,請講者儘量將演講/上課的內容寫在黑板或投影機上;您也可請講者先將筆記給您,令您先熟悉講題,幫助您了解談話內容。

*請他人幫助您寫筆記。在開會或上課時,請人幫您錄取筆記,這樣您便能專心地聽(看)講者的訊息。

*避免坐近牆和窗戶。在會議室、音樂廳等地方,儘量避免坐近光滑的牆及窗戶或其他光滑的表面,因為聲音會在光滑的表面反射,造成回音及干擾。

*充分利用FM系統或磁場環路系統。這樣您就不受環境聲干擾和距離影響,更能聽清講者的話。

10、多閱讀時事新聞:儘量保持與社會的聯繫,有助於熟悉周圍親友的話題,幫助了解談話的內容。

11、保持雙方溝通:不要故意滔滔不絕地講話,來避免聽不清他人說話時的尷尬。別忘記:友好而愉快地溝通是雙方面的!

12、教導其他人幫助您有效地溝通:接受自己有弱聽這個事實,明白弱聽只是身體其中一部分功能受損,故此沒有必要隱瞞。相反的,您應積極的提醒及引導身邊的人,助您有效地溝通。