一 北京市平安大道

起點: 西直門外大街

終點: 平安里

公交直達:

從 西直門外 坐7路 到 祖家街 下車

從 西直門外 坐105路(電車) 到 平安里路口南 下車

從 西直門外 坐111路(電車) 或 808路 到 平安里路口北 下車

平安大街在西直門的東南方向

平安大街由東四十條、張自忠路、地安門東大街、地安門西大街、平安里西大街五條大街組成。由於途經平安里、地安門,為表達方便平安大道統稱“平安大街”。

在北京,哪兒里能找到老北京風貌,體會老北京城的風土人情?答案就是:平安大街,很多北京名人故居和古建遺址集中於此,例如:段祺瑞執政府舊址、歐陽予倩故居、和敬公主府、孫中山故居、南鑼鼓巷、郭沫若故居、宋慶齡故居、張之洞故居、蔡鍔故居、梅蘭芳紀念館、老舍故居、恭王府花園等。平安大街是一條尋找北京城數百年文化沉積的歷史畫廊,是一條有著濃郁京味兒的大街。街道兩旁的建築一律是青磚灰瓦、紅漆大門、雕樑畫棟的明清打扮。平安大街全長7.02公里,可周圍卻散落著名寺、名塔、教堂與各大王府等20多處歷史遺存。再加上遍布其周圍的老北京胡同與四合院。使這條新大街有一派古樸悠遠之象。

平安大街是是研究北京城市發展和水系變遷的實物資料,是歷史留下的寶貴財富。

北京平安大道凱龍大廈

北京平安大道凱龍大廈有些古老的建築本是相互隔絕、沒有一絲關聯的。他們屬於一個個不同的朝代,見過穿著形形色色服裝,用著各式各樣貨幣的北京人。他們屬於至少100年以前的歷史。而1999年的一條大街卻把他們串了起來,使他們發出了絢麗奪目而又各具特色的光芒。這條大街有個漂亮的名字:平安大街。

平安大街由東四十條、張自忠路、地安門東大街,地安門西大街及平安里西大街五條大街組成。由於途徑平安里、地安門為表達方便統稱“平安大街”。這是一條尋找北京城數百年文化沉積的歷史畫廊,是一條有著濃郁京味兒的大街。街道兩旁的建築

段祺瑞執政府舊址

段祺瑞執政府舊址平安大街全長7.02公里,可周圍卻散落著名寺、名塔、教堂與各大王府等20多處歷史遺存。再加上遍布其周圍的老北京胡同與四合院。使這條新大街有一派古樸悠遠之象。像張愛玲說的那樣:請您尋出家傳的霉綠斑斕的銅香爐,點上一爐沉香屑,亦或沏上一壺茉莉香片。您尖著嘴輕輕吹著它,在香氣與茶煙的縈繞中,我帶您敲開平安大街上那一扇扇紅漆大門,啟開一段段塵封已久的記憶。

一.昔日王謝堂前燕,飛入尋常百姓家

從平安大街往東走,也就是從平安大街的最西端向東走下去。第一座著名的古建築便是段郡王府了。但如今,在提起段王府可能已鮮有人知了,因為此處已成了中國少年兒童活動中心的所在地。昔日裡,深似海般的侯門,早已是兒童的樂園了。

段

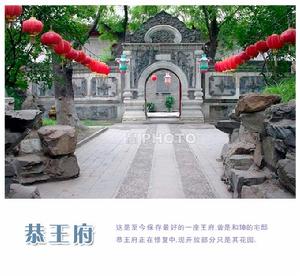

弈忻為恭王府

弈忻為恭王府其中只有恭王府還保存著當年的原狀,並作為王府對外開放。那么,我們就從這恭王府游起吧。恭王府本為乾隆寵臣和申府邸。嘉慶四年(1799)乾隆駕崩,和申被抄家籍產,賜令自盡。嘉慶後把和申的這座府邸改為王府,賜給慶郡王永璘。鹹豐初年,此府又給弈忻為恭王府。前後100年間,王府的主人由和申換為弈忻,由一個斂財無數的奸臣之手又到了亡國敗家的奴才手中。王府的奢華可見一般了。恭王府占地46。5畝,分為中東西三路,各由多進四合院組成,後面環抱著長160餘米的通脊二層後罩樓。後樓高兩層,號稱九十九間半,曾以木假山作樓梯,這是世界建築物中少見的。園內有兩株珍貴的西府海棠,至今已活了二百九十多年。東樓後為花園,占地38。6畝,院中散置了疊石假山,曲廊亭榭,池塘花木。“香雪塢”、“沁秋亭”、“萃錦園”光是聽聽這些亭台樓榭的名字,已覺自己在畫中遊了。由於其設計的富麗堂皇,因此傳聞認為這裡是《紅樓夢》中的榮國府和大觀園的原型。

恭王府以外的這五、六處王府都已作他用了。醇親王府前身是清初大學士明珠的宅第。後被賜予醇親王奕澴。1949年後,進行了整治,是宋慶齡在京的住所。慶親王府的一部分現為梅蘭芳故居。和慶王府,是雍正第五子宏晝封和親王之府邸。民國以後改成了北洋政府海軍部所在地。1924年直奉戰爭結束後改為段祺瑞執政府。

離恭王府不遠,還有一座濤貝勒府。這是光緒的弟弟,溥儀的叔叔載濤的府邸。在1927年左右此處蓋起了一座三層樓建築,作為一座大學的主樓。這座大學便是在1927年建立的北京當時唯一的一座天主教會的大學—輔仁大學。整個大樓中間三層,兩翼兩層,十分氣派。雖已經歷了七十餘載的風吹雨打,但建築細節處的雕花與層頂處的神獸仍完好無損。倚著那厚重的牆壁,看著從高大的槐樹間漏過的斑斑駁駁的陽光。不難想像出這樣一幅畫面:一個年輕的女學生。她有一頭齊耳的短髮,劉海齊齊的垂於前額,一襲藏藍色的長袍,手中握一本詩集或拿一片落葉。霎時間,給人一種恍若隔時之感。

然而斗轉星移,王府的主人早已化泥、化土,只留下幾處藤蘿、海棠繼續見證著歷史的變遷。昔日門前車馬喧鬧的盛景已不再了。選一個陽光明媚的午後,走進這一座座已寧靜的可羅雀的深宅大院,誰說昔日不可重現呢?

二.人面不知何處去,桃花依舊笑春風

平安大街:老北京風物志

平安大街:老北京風物志梅蘭芳故居在西城區護國寺街9號,原為慶親王府的一部分。故居內東、西、北房築有穿廊,廊沿上有彩繪。共有4個展室,以圖片和事物簡要介紹梅蘭芳一生的藝術生活和社會活動、及其晚年生活。

從梅蘭芳故居向北走至北海後沿,就來到了宋慶齡故居。宋慶齡故居原是醇親王載灃的王府花園。院中二層西式小樓是1962年新建的。宋慶齡自1963年至1981年5月29日一直居於此。現在園內設有宋慶齡生平事跡的展覽。既曾是王府的花園,這裡便少不了亭台樓閣等景觀,還有一處超手曲廊連於屋宇之間。園內湖水稱南湖,湖內還養有幾隻鴨子,為這幽靜的院落增添了幾分生機與野趣。進門處有一葡萄架,是宋慶齡當年親手栽種的。現在葡萄已密密的爬滿整個藤架了。其實,不光文如其人,園子也是像其主人的。漫步在這典雅、寧靜、一片祥和的庭院中,不禁想到宋慶齡又何嘗不是如此呢?

從宋慶齡故居出來,沿後海走至前海西沿18號便到了郭沫若故居,此處原是和申的一座花園。1963年10月,郭沫若始居於此,直至1978年6月12日逝世。

沿平安大街繼續向東走,沿路分別經

僧格林沁祠堂

僧格林沁祠堂繼續向東走至張自忠路5號,便到了歐陽予倩故居.歐陽予倩是我國著名的戲劇家,中國話劇的開拓者和戲劇運動的倡導人之一,原中央戲劇學院院長。與其他幾處名人故居不同的是,歐陽予倩生前所著的這個小院,至今還是作為民宅所使用。由於院內住滿了居民,所以並不能很清楚的辨別出當年這個院子的布局是怎樣的。不過,園子中央的一座歐式小樓,還是能讓人從那尖頂、高窗中讀出些當年的味道。

三.皇家瓊島賞春蔭,市井銀錠觀西山

“瓊島春蔭”是燕京八景之一,瓊島坐落於北海這座中國第一的皇家園林中。“銀錠觀山”是燕京小八景之一,而銀錠橋位與北海一街之隔的什剎海上。

瓊島春蔭

瓊島春蔭什剎海可分為三部分:什剎海前海、什剎海後海、其西北者為積水潭,亦稱西海。因什剎海周圍曾建有十座低矮的廟宇,且排列有序,故得名“十剎海”,又傳為“什剎海”至今。

自“漁”自樂

現摘一段1935年出版的《北平旅行指南》中的文字來重溫當年的盛況:

什剎海東北望地安門和鐘鼓二樓,西南望北海塔山。沿堤垂柳,滿塘枝荷;薰風拂水,藕香撲衣,別有境天也。近年以來闢為臨時市場,每屆夏季,遊人接踵,茶社林立,書棚戲場,頗為喧鬧。昔年滿清貴婦,多來此賞荷。粉白黛綠,恰與湖光荷影相輝映,絕妙之仕女圖也。

就因為又如此之好的條件,所以才有如此多的王府建在其周圍。如今的什剎海仍是美景依舊。為了不辜負自然的景觀,現在什剎海又添了一處新的人文景觀。旅遊公司仿照《清明上河圖》定做了十幾條古色古香的汴京古船。頭戴斗笠、身穿黃馬甲的船把式搖櫓走船,白天船過銀錠橋可到宋慶齡故居、廣化寺和恭王府花園;傍晚則點起馬燈,有身穿民族服裝的女孩彈奏琵琶伴遊。遊人還可以將一隻只載了紅燭的小紙船放入湖中。古船、古曲伴著一輪更古不變得明月,早已不知今昔是何年了。

京腔京韻自多情

除了什剎海宜人的自然景觀外,什剎海周圍的胡同、四合院也是值得一游的。胡同、四合院是北京的精髓、是北京人的根。走在其間,這種感受是撲面而來的。清晨,河沿上有慢跑的、晨練的、吊嗓子唱戲的。還有賣早點的:油餅、油條、煎餅、炒肝,各式各樣,保準能讓人大飽口福。走在胡同里,時不時能聽見“吃了嗎?”;“您幹嗎去?”這樣地道京味兒的問候。沿著河沿走,能看到許多釣魚的人:一把小折凳,一根魚桿,一陣清風可以舒舒服服的打發走一個上午。看看魚簍,都只是些小魚,其實圖的就是個悠閒。什剎海邊上的花園常會傳出陣陣豁亮的鑼鼓點兒。除了一些上了年紀的老票友之外,還能看到年輕人的身影。票一出“包龍圖打坐在開封”,再來幾聲“好”,除了穿著打扮不同之外,五、六十年前也該是如此吧。

四.蕭瑟秋風今又逝,換了人間

平安大街的最東端,也就是張自忠路3號有一座仿歐洲古典風格的建築,著實偉岸.站在她面前有一種被震撼的感覺.可這座宏偉的建築卻有過一段不光彩的歷史.1912年袁世凱就任臨時大總統時,為總統府和國務院;1924年,段祺瑞臨時執政時又為臨時執政府.1926年3月8日,震驚中外的“三.一八”慘案就發生在這裡。段命令衛隊開槍射擊前來請願抗議的各界民眾,造成死47人,傷500多人的血腥慘案。國立北京女師大學生劉和珍、楊得群在慘案中犧牲。

不過如今這座總理衙門,早已風光不在,霸氣全無了。可能是年頭久遠且經歷了太多的腥風血雨,大樓已顯出了一些衰老之象。這裡原是和親王府與貝勒斐蘇府,清末全部拆除,重建三組樓群,都是磚木結構。主樓里,中部門廳為三層,兩側及翼樓均為兩層,木廊聯拱,雕飾華麗。有些像歐式的教堂。1937年日本侵華時,又為日本華北派遣軍司令部,至今後樓地下室仍有日軍設的牢房罪證遺蹟。建國後,這座樓被改為中國人民大學的書報研究中心,使用至今。

在網際網路上,費了很大力氣找到了關於這一建築的一些很專業的介紹: 整組建築分東、西兩部分。西側是是整個建築群的中心。正門5開間,仿中國傳統懸山式屋頂,門內有值房和二門,主樓正對大門,構成貫通軸線。該樓為二層磚木結構,正中3間為3層,並凸起一塊方形鐘樓,其造型顯然受英國國會大廈的影響,裡面用青磚砌壁柱檐口,外帶券廊。建築仿歐洲折衷主義風格,由於是中國工匠施工,在總的洋式之中帶有中國傳統手法,鐘樓、拱券上布滿精細的卷草紋飾。主樓之後有東西配樓和後樓(現為人民大學教工宿舍),裝飾簡潔,配樓紅木柱,白抹灰板壁,外帶券廊,為典型的"殖民式"風格。

走在這經歷過大風大浪的建築中,走上吱呀做響的木台階,輕輕撫摸著那青灰的柱子,靜靜的凝視著那些已斑駁的窗欞還有那一扇扇嵌著彩色玻璃的窗子,很容易讓自己的思緒飛回到民國時代,飛到張愛玲的小說里,飛到《城南舊事》的北京城中。如果晚上留在這裡,說不定你的思緒還會飛回到霍桑探案的故事中。

平安大街附近的一處老屋,原來曾是有名的當鋪

看看上面的文字,已經寫的不少了。可是還是覺得這些介紹太簡單與枯燥了。除了“百聞不如一見”外,真的沒有了解這條大街更好的方法了。

其實,在北京類似的街巷還有很多很多。比如:阜外大街、珠市口、正在建設的廣安大街等等。真的可以用“浩瀚”二字來形容這些散落在北京的珍寶。

北京的味道不是可以分門別類的劃成一段一段的,一條大街,一間老屋並不能代表北京,就象這片介紹只是管中窺豹而已.井外的天空是更大更美麗的.就象老舍先生曾說的:“我所愛的北平不是枝枝節節的一些什麼,而是整個兒與我的心靈相粘合的一段歷史,一大塊地方,多少風景名勝,從雨後什剎海的蜻蜓一直到我夢裡的玉泉山的塔影,都積湊到一塊,每一小的事件中有個我,我的每一思念中有個北平,這隻有說不出而已。”北京第二條長安街

平安大街被人稱為北京的“第二條長安街”,由此足見這條街在人們心中的位置。但如果我們用一種顏色來形容它,那只能是灰色了 灰色的馬路、灰色的房屋、灰牆灰瓦甚至灰色的公廁,像北京冬天的天空、或許是受了大環境的影響,平安大街上的商氣也是灰濛濛的。

平安大街東起東四十條橋,西至官圓橋,全長7公里,路寬40米,其中車行道30—33米,步行道3.5米至4米,雙向6條車道,機動車單向每小時可通行2000輛,比拓寬改造前通行能力提高了5倍。

平安大街由東四十條、張自忠路、地安門東大街、地安門西大街、平安里西大街五條大街組成。由於途經平安里、地安門為表達方便統稱“平安大街”。通車後各路段仍沿用原來的街名。

平安大街是一條尋找北京城數百年文化積澱的歷史畫廊,是一條歷史文化韻味很濃的大街。在這條大街上原有的王府、名人故居及有歷史紀念意義的古蹟建築現在都完好的保存著,並且每座建築的外觀都從新進行了油飾和修繕。現在我們走在平安大街兩側可以看到北海,孫中山逝世紀念地,和敬公主府,段祺瑞執政府舊址等多處國家級、市級重點文物保護單位及歐陽予倩故居,僧格林沁祠等多處區級文物保護單位。另外地下還有豐富的文化遺存,其中最重要的是兩座地下埋藏的古橋基址:西壓橋和東不壓橋。它們是研究北京城市發展和水系變遷的實物資料,是歷史留下的寶貴財富。

二 河南平頂山市平安大道

平頂山市平安大道〔一〕

平頂山市平安大道是貫穿平頂山市市區東西的一條交通主幹道,東起許南路西至西環路,全長18.5公里,貫穿8個村莊一個鎮。沿線不僅聚集了平煤集團、新華區、衛東區大量的機關、企事業單位,而且是居民生活集中區。平安大道工程為平頂山市2006年度重點工程,該工程的建成和投入使用,對拉大我市城市框架、提高城市品位等方面都起到了重要作用。

根據《國務院地名管理條例》、《平頂山市地名管理辦法》等有關規定,平頂山市地名委員會2008年09月08 日發布公告,對平頂山市78處道路、廣場、公園進行命名或企業冠名。原程平路為平煤集團冠名為“平安大道”。

平頂山市平安大道〔二〕

平頂山市區至魯山縣城的魯平大道,曾命名平安大道,現今改名為長安大道。原平安大道北側市委市政府辦公大樓南面的平安廣場,占地面積51762.7平方米。根據《國務院地名管理條例》、《平頂山市地名管理辦法》等有關規定,平頂山市地名委員會2008年09月09 日發布公告,對平頂山市委市政府辦公大樓廣場“中心文化公園(中心廣場)”命名為“平安廣場”。

三 青海省平安縣平安大道

平安縣於1979年5月12日建制,地處青海省東北部湟水中游南側,海東地區中心腹地,東與樂都縣相鄰,西與湟中、西寧市毗連,南接化隆縣以青沙山為界,北與互助縣隔河相望,距省會西寧市35公里,距甘肅省省會蘭州市200公里。為海東地委、行署所在地, 是全地區政治、經濟、文化的中心。縣域總面積769平方公里,轄6鄉3鎮111個行政村,共有漢、回、藏等15個民族,其中少數民族占總人口的23.4%。

平安縣是西寧市的衛星城市,古西寧八景之一的峽口,歷來都是兵家必爭的要地,峽口所在的平安縣,1979年設縣,並成為海東行署所在地。在古代歷史上平安一直是和西寧唇齒相依。也是西寧通往內地最重要的驛站。

平安縣自古交通便利,是歷代兵家必爭之地,也是漢羌爭奪的焦點地區,東漢時期的漢羌之戰(大規模的就有三次之多)一直伴隨到東漢滅亡,平安縣自古號稱“血淚之城”。據史書記載,漢宣帝神爵二年(前60),在這裡設安夷縣,隸屬於金城郡,東漢護羌校尉便駐守在這裡。宋代築有宗哥城,喃廝羅以之為都建立地方政權。明洪武十九年(1368)設平戎驛, 嘉靖元年(1522)建平戎城。清代改為平安鎮,其名沿襲到今天。平安唐稱宗哥城,宋稱龍文城,明稱平戎城,清稱平安驛。清改名為平安鎮,屬西寧縣。平安縣是青海省開發較早、文化歷史悠久的地區。史稱“河湟間”或“河湟地區”。1946年平安鎮劃歸湟中縣。解放初為湟中縣第二區、第十區、第十一區轄地。1958至1960年為紅星公社。1960年劃歸西寧市,1962年復歸湟中縣,設平安行委。1978年從湟中縣析平安、小峽、洪水泉、石灰窯、三合、沙溝、古城7個公社成立平安縣,隸屬海東地區。正式成立於1979年5月12日。

2005年,為建設一座整潔安寧、綠樹成陰、生態優美的衛星城市及海東地區的行政中心。平安縣按照“地縣共建、以縣為主”的城鎮建設新思路,全縣每年通過爭取貸款、自籌等用於城市建設的投資過億元,形成了以橫貫東西的平安大道、古驛大道、興平大道及十一條縱向城市道路為框架的城市路網。(圖平安縣平安大道)

以打造平安品牌為特點的城市標誌性建築分別形成了平安文化長廊、平安大道、平安門、平安廣場、平安鼎、平安亭、平安鍾、平安泉水八大平安品牌。

四 蘭州-西寧國道“平安大道”

蘭州-西寧109國道平安大道

蘭州-西寧109國道平安大道【蘭州市紅古區平安鎮】

紅古區平安鎮距離蘭州市60公里;距離西寧市150公里。

紅古區平安鎮位於蘭州市以西60公里,總面積138.84平方公里,總人口2.1萬人,因平安村而得名。是省級小城鎮綜合改革試點鎮,是蘭州市5萬畝無公害蔬菜生產示範基地之一。轄區內有連海鋁業有限公司、蘭鋁炭素廠、甘肅省第一勞動教養所、蘭州市良種場、蘭州市園藝場等大型企事業單位40多家。蘭青鐵路、109國道、蘭海高速公路、湟水河、湟惠渠橫穿境內,交通便利。 紅古區平安鎮是蘭州市五萬畝蔬菜樣板示範基地,農業發展一直站在全省制高點上,是甘肅省利用日光溫室和塑膠大棚生產的最早地區,全年蔬菜產量可達8萬噸,遠銷青海、四川、廣東等地。平安鎮工業基礎較為雄厚,目前初步形成了以蘭鋁電解二廠、蘭鋁炭素廠、隴海化工廠、紅安建築公司、惠民化工廠為龍頭的建材、炭素、鋁材、矽鐵、化工、采砂工業群體。

【青海省平安縣平安鎮】

青海省平安縣平安鎮距離西寧市35公里;距離蘭州市200公里。

平安縣自古交通便利,是歷代兵家必爭之地,也是漢羌爭奪的焦點地區,東漢時期的漢羌之戰(大規模的就有三次之多)一直伴隨到東漢滅亡,平安縣自古號稱“血淚之城”。據史書記載,漢宣帝神爵二年(前60),在這裡設安夷縣,隸屬於金城郡,東漢護羌校尉便駐守在這裡。宋代築有宗哥城,喃廝羅以之為都建立地方政權。明洪武十九年(1368)設平戎驛, 嘉靖元年(1522)建平戎城。清代改為平安鎮,其名沿襲到今天。平安唐稱宗哥城,宋稱龍文城,明稱平戎城,清稱平安驛。清改名為平安鎮,屬西寧縣。平安縣是青海省開發較早、文化歷史悠久的地區。史稱“河湟間”或“河湟地區”。1946年平安鎮劃歸湟中縣。解放初為湟中縣第二區、第十區、第十一區轄地。1958至1960年為紅星公社。1960年劃歸西寧市,1962年復歸湟中縣,設平安行委。1978年從湟中縣析平安、小峽、洪水泉、石灰窯、三合、沙溝、古城7個公社成立平安縣,隸屬海東地區。正式成立於1979年5月12日。