疾病歷史

1842年Lambron首次報導了肝靜脈流出道阻塞所致肝淤血和門脈高壓的病例,1845年英國內科醫生George Budd在其著作《On Disease of the Liver》第一版中描述了2例因肝膿腫引發的肝靜脈內膜炎所致肝靜脈血栓的病例,1898年奧地利病理學家Hans Chiari結合George Budd的病例系統總結了肝靜脈血栓形成的病理改變及臨床表現,並且發現這些病例的共同特點是由感染引起肝靜脈內膜炎後導致肝靜脈血栓形成。此後陸續又有類似的病例報導,但命名尚不統一,直至1946年Budd-Chiari syndrome,Chiari syndrome的命名方式才出現在New England Journal of Medicine雜誌中。隨著時間的推移,目前Budd-Chiari syndrome的含義已從單純肝靜脈血栓性阻塞的狹義概念擴展為泛指肝靜脈流出道(從肝小葉靜脈到下腔靜脈入右心房口處)任何部位、任何性質的阻塞。流行病學

在西方國家其發病率較低,約為1/2,500,000每年。目前我國見諸於文獻報導的病例已逾5000多例,但具體發病率不詳,有學者報導我國的患病率約為0.0065%,男女之比為1.2/1到2/1,年齡2.5---75歲,以20—40歲最為多,見但缺乏全國範圍內的流行病學調查研究。病因及發病機制

近年研究發現布-加綜合徵的病因及發病機制非常複雜,隨國家、地域及病理類型不同而有顯著差異。在西方國家的病因研究中,凝血機制異常導致的血液高凝狀態被認為是主要的致病因素,其中骨髓增殖異常性腫瘤是最主要原因。在中國,有研究表明血液的高凝狀態不是主要致病因素,環境因素可能是主要的致病因素,但尚無定論。目前病因研究已由最初的感染擴展到外傷、手術、分娩、口服避孕藥、骨髓增殖異常性疾病、陣發性睡眠性血紅蛋白尿、抗磷脂抗體綜合徵、系統性紅斑狼瘡等獲得性病因及諸多遺傳性因素。亞洲患者中大部分為下腔靜脈膜性梗阻或同時伴有肝靜脈入下腔靜脈口處的膜性梗阻。隔膜形成的機制多數學者認為是由血栓機化而來,也有學者認為是先天遺傳因素所致,還有學者認為是膈段下腔靜脈受損導致內皮增生所致,目前尚有爭議。組織病理學主要表現為早期的淤血,逐漸發展為淤血性肝硬化。(見圖2所示,由淤血逐漸發展至肝硬化)<img title="圖2,由淤血逐漸發展至肝硬化" style="float:right" src="242dd42a2834349bca65d032c9ea15ce36d3be22" data-layout="right" width="619" height="241" owner="haodf_hz" data-imgref="4"/>

臨床表現

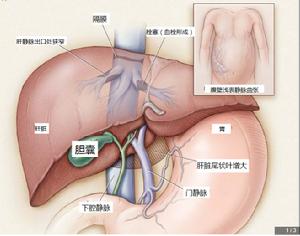

主要為下腔靜脈阻塞症狀和/或門靜脈高壓症狀,但表現各不相同,包括有:下肢淺靜脈曲張、活動後足踝部腫脹、下肢腫脹色素沉著、慢性潰瘍、腹部不適或疼痛、上消化道出血、黑便或頑固性腹水黃疸等,還有的表現為不孕不育及女性月經紊亂等症狀。體檢可見肝脾腫大、腹水、黃疸並伴有胸、腹壁,特別是背部、腰部及雙側下肢靜脈曲張。輔助檢查

腹部彩色都卜勒超聲為主要的篩查方法,多數情況下可以見到下腔靜脈近心房處的病變,肝靜脈的閉塞情況和肝脾腫大及有無腹水等。此檢查是無創傷性和最經濟的檢查,診斷準確率達90%以上。CT及MRI對明確病變有幫助,受主觀因素影響小,可以提供客觀的影像檢查,一般在超聲診斷困難或擬行介入或外科手術治療時作進一步檢查。下腔靜脈及肝靜脈造影是診斷的金標準,可清楚地顯示病變的部位、梗阻的程度、類型及範圍,同時是介入治療必要的前提,還可幫助預測手術效果及預後。胃鏡及食道鋇餐檢查可明確食管胃底靜脈曲張的嚴重程度,間接反應門靜脈壓力。疾病早期肝功能無明顯異常,隨著病情發展可出現血漿白蛋白降低、轉氨酶及膽紅素增高及凝血酶原時間延長等指標異常。治療方法

由於東西方國家病因及病變分型不同,所以治療方式也不同。西方國家的患者多為肝靜脈急性血栓形成引起的閉塞,主要採用抗凝及TIPS(經頸肝內門體分流術)治療,單純開通(球囊擴張伴或不伴支架置入)治療較少。西方國家提出了一個旨在減小侵入性的治療策略,並根據治療的反應決定進一步的治療方式。2009年5月美國肝病研究協會更新了布加綜合徵的治療指南,建議如下(根據2002年布加綜合徵的專家共識及2005年Baveno IV 共識提出):

1. 對於所有診斷為布加綜合徵的患者首先開始內科保守治療包括有抗凝(如果沒有抗凝禁忌征),病因及症狀性門脈高壓的治療;

2. 積極尋找適合開通治療(球囊擴張伴或不伴支架置入)的肝靜脈流出道(肝靜脈或下腔靜脈)的短段狹窄或閉塞性病變;

3. 對於不適合開通治療或開通治療反應不佳的患者,應考慮行TIPS(經頸肝內門體分流術)治療;

4. 對於TIPS治療失敗的患者,最終應考慮肝移植治療[6]。亞洲地區的患者主要為下腔靜脈膜性或伴有肝靜脈入下腔靜脈口處的梗阻,開通為主要的治療方式,但對於肝靜脈廣泛閉塞無法開通,開通後肝功能進行性損害及肝硬化的患者也採取TIPS治療。

隨著影像醫學與介入放射學的發展,介入治療以其創傷小、操作簡單、併發症少及可重複操作等優點已經成為布-加綜合徵主要的治療方式。介入手術後一般需要配合長期抗凝治療,定期複查。(介入治療方法見圖,造影、球囊擴張及支架置入)。