簡介

巽他海峽地理位置

巽他海峽地理位置巽他海峽是穿越印度尼西亞群島,溝通兩大洋的海上咽喉要道。巽他海峽位於印度尼西亞群島中的蘇門答臘島和爪哇島之間,巽他海峽長約150千米,一般寬22~110千米,水深50~80米,最大水深1080米。其平均水深遠遠超過馬六甲海峽,非常適於大型艦船通航。巽他海峽因此成為太平洋通往印度洋的重要戰略通道之一。來往於歐洲與香港、日本之間的艦船常常經此。

海峽地區處於地殼運動活躍地帶,多火山活動。

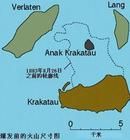

喀拉喀托火山

喀拉喀托火山火山爆發引起的大海嘯在近海浪高達35米,波及印度洋,甚至西歐。火山的劇烈活動不僅使噴發出的大量火山物降落到海峽和周圍地區,而且改變了海底地形,水深變淺,崎嶇不平,阻礙了20萬噸以上巨型輪船的順利通行。巽他海峽的海水既淡且暖,鹽度31,水溫達21℃以上。

戰略地位

橫亘於太平洋和印度洋之間的印度尼西亞群島由13667個大大小小的島嶼組成,星羅棋布的島嶼形成了縱橫交錯的水上通道,在世界海洋交通格局中占有十分重要的戰略地位。其中最為著名的當屬望加錫海峽、龍目海峽和巽他海峽,這三條海峽是穿越印度尼西亞群島,溝通兩大洋的海上咽喉要道。

巽他海峽是溝通太平洋與印度洋的水道。巽他海峽位於印尼蘇門答臘島和爪哇島之間,是溝通爪哇海與印度洋的通道,是西北太平洋沿岸國家經爪哇海至東非和繞道好望角去西非、歐洲的海上要衝,是美海軍第7艦隊艦隻從西太平洋赴印度洋或從印度洋返西太平洋的重要通道。

1942年海戰

1942年3月1日日本海軍在荷屬東印度群島巽他(Sunda )海峽附近截擊英、美軍艦的海戰。盟國聯合艦隊在蘇臘巴亞海戰失利後,受傷的英國埃克塞特(Exeter)號重巡洋艦在英、美各1艘驅逐艦護送下,於2月28日晚離開蘇臘巴亞港,企圖通過巽他海峽逃至錫蘭(今斯里蘭卡)。次日上午被日軍巡邏飛機發現,隨即遭到日軍4艘重巡洋艦及從龍驟號航空母艦上起飛的飛機攔截,並與英驅逐艦1艘同被擊沉。

旅遊資源

巽他群島風景

巽他群島風景巽他群島(Sunda Islands)馬來群島組成部分。位於太平洋與印度洋之間,由大巽他群島、小巽他群島組成。主要島嶼包括蘇門答臘島、爪哇島、馬都拉島、婆羅洲、蘇拉威西島、帝汶島、龍目島、松巴哇島、佛洛勒斯島和巴厘島等。面積140萬平方千米。分屬印度尼西亞、馬來西亞和汶萊。

葡萄牙殖民者初到此地時,巽他僅為爪哇島西部一小國名。爪哇和蘇門答臘之間的海峽由此稱為巽他海峽。後鄰近島嶼總稱巽他群島。印度尼西亞獨立後將小巽他群島稱努沙登加拉群島。

自馬來半島向紐幾內亞島延伸至亞洲大陸東南部的摩鹿加群島。包括大巽他群島(蘇門答臘、爪哇、婆羅洲、西里伯斯島及鄰近小島)和小巽他群島[巴里、龍目(Lombok)、松巴哇(Sumbawa)、松巴、弗洛勒斯(Flores)、帝汶、阿洛(Alor)島及鄰近小島]。除婆羅洲、東蘇門答臘及鄰近地區外,均屬亞洲與澳大利亞間島弧和海嶺帶,火山處於活動期。西、南臨印度洋,東、北界麻六甲海峽、南海和西里伯斯海,環抱爪哇海、弗洛勒斯海和薩武(Savu)海。大部陸地為印尼領土。馬來西亞文化和語言居支配地位。

主要城市

賈里達:印度尼西亞西瓜哇省七十年代興建的旅遊勝地。東距雅加達160公里,有公路和鐵路可通。

面臨巽他海峽,林木蔥籠,溪水清澈,沙灘潔白。旅遊點包括附近的烏戎庫隆自然保護區(有日益稀少的獨角犀牛)、鳥島(面積8公頃,非澳兩洲遷徙鳥的中途站,鳥巢滿枝)及45公里外的喀拉喀托火山。