簡介

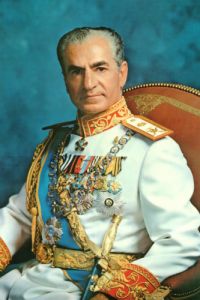

禮薩汗

禮薩汗巴列維王朝是伊朗最後一個伊斯蘭封建王朝。始於禮薩汗·巴列維(Reza Shah Pahlavi)在1925年加冕,並終於1979年伊朗伊斯蘭革命,伊朗傳統的君主政制隨之崩潰。

建立

巴列維王室成員

巴列維王室成員自十九世紀以來,波斯卡扎爾王朝逐漸衰弱,不斷遭受到英國和俄國的侵略。變亂四起。至1921年2月,哥薩克師軍官禮薩·汗發動政變,並就任為首相。1925年,國會罷黜國王艾哈邁德·沙,同年12月,禮薩·沙自立為王,巴列維王朝正式建立。

發展

1921年,卡扎爾王朝波斯哥薩克旅(CossackBrigade)的官員禮薩汗利用哥薩克旅支持針對卡扎爾政府的一次政變。通過鎮壓叛亂和維持秩序,禮薩汗將自己塑造成國家最具權勢的人物。在1925年召開的一次會議廢黜了卡扎爾王朝最後一位統治者艾哈邁德沙·卡扎爾,並任命禮薩汗為新一任沙阿。

禮薩汗雄心壯志地計畫在伊朗實行現代化,包括大規模發展工業、落實主要的基礎建設計畫、建設跨國鐵路系統、建立公立學校機制、改革司法機構及改善醫療衛生。他相信由知識分子領導的強勢、集權政府可以實施這些計畫。禮薩汗派遣逾百人到歐洲留學,包括他的兒子。在1925年至1941年的16年間,禮薩汗的發展計畫使國家都市化,公共教育的進展理想,專業的中產階層和工人階層湧現。

到1930年代中期,禮薩汗的高度世俗政策引起一些團體的不滿,特別是反對進行改革的教士。

1935年,禮薩汗頒布一條法令,要求外國使節在官方通訊當中使用“伊朗”一詞,波斯是西方人的用語,波斯人則為伊朗。這條法令受到一些學者的反對,繼任的穆罕默德·禮薩·巴列維在1959年宣布波斯和伊朗兩詞都可以交替使用。

禮薩汗

儘管當時英國已透過附屬的英伊石油公司控制著伊朗的石油資源,禮薩汗儘量避免與英國和蘇聯打交道。雖然禮薩汗的發展計畫需要配合外國的專門技術,但他仍避免與英蘇兩國的公司簽訂契約。他比較傾向從德國、法國、義大利和其他歐洲國家獲得技術支援。在1939年後,德國和英國成為了第二次世界大戰的死對頭,這對伊朗尋求技術支援造成了障礙。禮薩汗宣布伊朗是中立國,但英國堅稱在伊朗的德國工程師和技術人員是間諜,企圖破壞伊朗西南部的英國石油設施。英國要求伊朗驅逐所有德國公民,但禮薩汗予以拒絕,認為這樣會對他的發展計畫造成負面影響。

政體

巴列維王朝

巴列維王朝政改

禮薩·巴列維(1941~1978在位)執政後,國內局勢動盪,北方的亞塞拜然和北庫爾德斯坦宣布自治,後被鎮壓。

1951~1953年,民族陣線領導任命穆罕默德·摩薩台出任首相時,宣布實行石油國有化,反對英國對石油的壟斷地位,並要求掌握絕對權力,同國王發生衝突。

1953年8月,國王試圖解除摩薩台職務未成,被迫出走。不久在美國的支持下親國王的軍隊勢力逮捕了摩薩台,國王回國。

1954年8月,國王同外國石油公司達成協定,將石油公司歸還外商。國王重新上台後,實行親美政策。此後在美國的幫助下擴充軍備,設立秘密警察機構國家安全局(即薩瓦克),實行獨裁專制統治。特務肆意橫行,逮捕政治上的反對派和宗教上層人士,監獄人滿為患。一切言論、集會和組織政黨的自由都被取消。在宗教上,嚴加限制宗教界的權力,以世俗法律代替伊斯蘭教法,接管宗教基金、關閉宗教學校代以世俗教育,實行“自由化”和“世俗化”的政策,西方文化和生活方式湧入,使伊朗傳統文化和生活方式受到衝擊。禮薩·巴列維為鞏固其王朝的統治,在經濟上,利用石油收入和美國的援助,推行社會經濟發展計畫。

1963年1月,他提出“六點社會改革方案”(稱為“白色革命”)。其主要內容包括土地改革(規定地主占有的限額,多餘的土地由國家贖買,分給少地、無地的農民,寺院土地收歸國有)、工人在企業中入股分紅、給婦女以選舉權和被選舉權、城鄉實行現代教育替代傳統宗教教育,發展工業、交通和文教事業等。因計畫片面追求高速度,超過人力、物力、財力的可能,加之石油跌價,軍費開支過大,造成經濟嚴重失調。同時未能徹底實行土改政策,使大量農民流入城市,大批工人失業。通貨膨脹,物價飛漲,貧富懸殊加劇,各種社會矛盾激化。

二戰

1941年6月,德軍大舉入侵蘇聯,英國和蘇聯隨即成為盟友,兩國都視新啟用的跨伊朗鐵路是由波斯灣至蘇聯的重要運輸補給路線。由於禮薩汗拒不驅逐德國人,英蘇兩國在1941年6月入侵伊朗,逮捕了禮薩汗及將他流放,兩國控制了伊朗的通訊和鐵路。

1942年,英蘇兩國的盟友美國派遣武裝部隊到伊朗協助維持鐵路的運作。在隨後的數個月內,這三個國家全面控制了伊朗的石油資源,並開闢了各自的補給路線。禮薩汗政權突然崩坍,殘餘的政府權力亦遭到三國加以限制,禮薩汗的兒子穆罕默德·禮薩·巴列維在得到三國同意下才繼任。

1942年1月,這些國家與伊朗簽訂協定以尊重伊朗的主權,並承諾會在戰爭結束後的六個月內撤軍。美國在1943年的德黑蘭會議上重申會遵守協定。

1945年,蘇聯拒絕就撤離就伊朗西北部的東亞塞拜然和西亞塞拜然制定時間表,當地滋生的自治運動得到蘇聯的支持。與此同時,共產黨派伊朗人民黨在議會擁有代表,影響力強大,並逐漸變得好戰。政府不得不採取行動,派遣軍隊前往伊朗人民黨活躍的北部省份試圖恢復秩序。伊朗人民黨在德黑蘭的總部和伊斯法罕的支部分別遭到占領和剷除。

到1945年深秋的時候,由於蘇軍阻止伊朗軍隊進入北部省份,北部省份仍受到人民黨和蘇聯的控制。

蘇聯在1946年5月撤軍,但緊張局勢仍維持了多個月,這正是美國陣營和蘇聯陣營之間炮製的冷戰當中的其中一幕。

此後,伊朗的政局變得較開明,政黨得以發展。

1944年的議會選舉是超過20年以來第一個真正具競爭性的選舉。外國影響力成為了各個政黨的敏感議題。英國政府附屬的英伊石油公司繼續在伊朗生產和行銷石油。

在1930年代初,一些伊朗人開始提倡國家石油產業國有化,這個議題在1946年後變得越來越流行。

冷戰

1941年9月16日,穆罕默德·禮薩·巴列維繼承父親的王位,他希望沿用父親的改革政策,然而他很快便與老練、奉行民族主義的穆罕默德·摩薩台開展一場政治之爭。

雖然宣誓過作為立憲君主會將權力下放給議會政府,穆罕默德·禮薩·巴列維卻逐漸干預政府事務。他致力於恢復軍隊,確保軍隊作為君主的主要力量而置於皇室的控制之下。1949年,親蘇政黨伊朗人民黨暗殺沙阿未遂,導致伊朗人民黨被取締,沙阿的立憲權力一時水漲船高。

1951年,伊朗議會以79票支持、12票反對通過任命穆罕默德·摩薩台為總理,摩薩台馬上便落實石油產業國有化,穆罕默德·禮薩·巴列維則擔心西方因此而實施的石油禁運會嚴重影響伊朗經濟而持反對態度。沙阿一度流亡海外,英國和美國在1953年8月策劃的政變推翻了摩薩台,摩薩台被親蘇部隊逮捕,沙阿才得以回國復職。

在冷戰和地區局勢混亂的環境下,沙阿將自己打造成西方不可或缺的盟友,他在國內進行改革,

1963年的白色革命包括了土地改革、婦女獲得投票權及消除文盲。主要的基建計畫亦陸續實施,中產階層湧現,使伊朗在二十年內成為了中東一股不可忽視的經濟和軍事勢力。不過,沙阿的改革措施及專斷行事令宗教領袖擔心他們原有的傳統權力將會失去,知識分子也謀求民主改革。憲法明訂限制王權,建立代議政府,故反對者批評沙阿違反憲法。

沙阿又自視為古伊朗帝王的後裔,他在1971年舉行波斯帝國成立2500周年慶典,又在1976年改用皇曆,皇曆以25世紀前波斯帝國成立開始計算。這些舉措被視為是去伊斯蘭化,導致更多的教士群起反對。

復滅

在這種情況下,各階層人民及社會集團暫時聯合起來,而什葉派的宗教領袖霍梅尼成為反國王獨裁統治的民眾運動的一面旗幟,在國外領導反國王的鬥爭。

從1977年起,各地爆發大規模的反對國王的民眾運動,到1978年下半年,各地動亂不斷升級,達到高潮,國王任命艾資哈里為首相,組成以軍人為主的臨時政府,以挽回殘局。

1979年1月,國王被迫出國,委任沙普爾·巴赫齊亞爾組織內閣。2月1日流亡國外的什葉派領袖霍梅尼回到伊朗,2月11日任命馬赫迪·巴扎爾甘為總理接管政權,組織臨時政府,巴列維王朝復亡。4月1日,霍梅尼宣布成立伊朗伊斯蘭共和國。

其他

歷任君主

禮薩沙赫·巴列維即禮薩汗(1878年3月16日—1944年7月26日),伊朗沙王,巴列維王朝的締造者。1878年生於伊朗山區的一戶貧苦人家,是波斯男性和突厥某部族女性的混血兒。14歲時就參加了波斯哥薩克騎兵旅,並逐漸在軍隊中升職。1911年他率部鎮壓革命,因功升為近衛軍團長。1921年2月他在英國支持下發動政變上台,任首相兼國防大臣。1925年12月推翻卡加王朝,建立巴列維王朝,出任沙王,上台後進行了一系列的改革,後為了對付英法列強而與德國暗中結交。結果在英美列強的逼迫下於1941年退位 (見英蘇入侵伊朗),並被驅逐出境,流亡海外,王位交於長子穆罕默德·禮薩·巴列維,1944年於南非病逝。

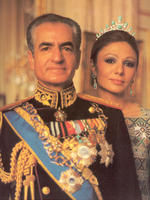

穆罕默德·禮薩·巴列維和皇后法拉·黛芭

穆罕默德·禮薩·巴列維和皇后法拉·黛芭穆罕默德·禮薩·巴列維(1919年10月26日-1980年7月27日),伊朗沙王,禮薩·汗沙王的長子。巴列維王朝的第二位君主,也是伊朗的最後一位沙王。

1925年底被立為王儲,禮薩·汗對其十分寵愛,先後把他送往英、美等國接受西方教育。

1941年父親遭放逐後,登基為王。他統治伊朗期間,自英國手中拿回石油的開採主權,使伊朗石油國有化;慶祝自居魯士建立波斯王朝以來2500周年;並進行“白色革命”一連串的經濟和社會改革,以期伊朗進入現代化國家。

即位之初,1941年英、蘇軍隊進駐伊朗,次年美軍進駐伊朗。

二戰後他在聯合國的支持下將蘇聯軍隊趕出國界,並於1946年12月攻占了由蘇聯控制的亞塞拜然省。

1951年穆罕默德·摩薩台出任首相後,他被軟禁在王宮。到1953年8月在美國政府中情局的支持下奪回權力。

1965年後進行了自認為是改革維新的白色革命,但因個人生活的奢華與敵視伊斯蘭宗教勢力,引起了下階層人民和伊斯蘭教徒的不滿,爆發了反對王室的抗議行動。到1979年1月被霍梅尼所領導的伊斯蘭革命推翻,逃亡美國,1980年7月27日病逝於埃及的開羅。

他一生先後娶了三個妻子,分別是埃及的茀絲亞公主(Fawzia bint Fuad)、留學瑞士,伊朗南部部落的望族之女蘇瑞亞(Soraya Esfandiary)和法拉赫·帝巴。義大利導演將他和摯愛的第二任妻子蓄意維新伊朗及兩人的愛情婚姻故事拍成電影《蘇瑞亞:悲傷的公主》。

| 序號 | 姓名 | 生卒 | 上任日期 | 離任日期 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 巴列維王朝王室首領(1925年-1979年) | |||||

| 1 | 禮薩·巴列維一世 | 阿巴斯·阿里的兒子 | 1878年-1944年 | 1925年12月15日 | 1940年9月16日 |

| 2 | 穆罕默德·禮薩·巴列維 | 禮薩·巴列維一世的兒子 | 1919年-1980年 | 1941年9月16日 | 1979年2月11日 |

| 巴列維王朝後帝制時代首領(1979年-) | |||||

| 1 | 穆罕默德·禮薩·巴列維 | 禮薩·巴列維一世的兒子 | 1919年-1980年 | 1979年2月11日 | 1980年7月27日 |

| 2 | 法拉赫·巴列維 | 穆罕默德·禮薩·巴列維的妻子 | 1938年- | 1980年7月27日 | 1981年7月27日 |

| 3 | 禮薩·巴列維二世 | 穆罕默德·禮薩·巴列維的兒子 | 1960年- | 1981年7月27日 | 在位 |

西化運動

王朝建立後,禮薩·汗便積極推動波斯的西化運動:首先,他一反傳統,下令全國民眾各取一姓。再者,他把阿拉伯文從波斯文當中去除,藉以強調波斯是亞利安人的國家;緊接著,又下令禁演傳統戲曲、以古波斯曆法取代原先的回教歷、廢除過於保守的宗教法、並鼓勵引進西方電影、音樂和建築等。1934年,設立波斯第一所大學德黑蘭大學,同時還鼓勵青年出外留學;同年又將國號改為今名“伊朗”。更規定禁止穿著傳統的回教服裝,除取得教士資格者外,其餘一律改為西式服裝等。這一連串的西化行動,後來大多延續至其子在位期間。