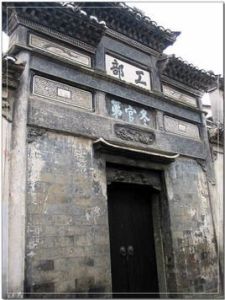

簡介

工部為中國古代官署名,六部之一。其長官為工部尚書。周代屬冬官事,秦漢屬少府。曹魏自少府分置水部曹,隸尚書台,掌水利工程,兼領航運之政。晉置屯田曹、起部曹,掌農墾(軍墾由屯田中郎將領之)和水利事業。南北朝時期,南朝沿置不改,北朝損益不定。隋朝將前述諸曹合併置為部,掌管各項工程、工匠、屯田、水利、交通等事,沿用北周工部的名稱,列為尚書省六部之一。

基本介紹

歷史起源

工部起源於周代官制中的冬官,漢成帝置尚書五人,其三曰民曹。後漢以民曹兼主繕修、功作、鹽池、園苑之事。西晉以後置田曹掌屯田,又有起部掌工程,水部掌航政及水利。後周依《周官》,置冬官府,長官為大司空。隋代開皇二年始設立工部,掌管各項工程、工匠、屯田、水利、交通等政令,與吏、戶(度支)、禮、兵、刑並稱六部。

部門職能

唐代工部一般設有:尚書一人,正三品;侍郎一人,正四品下。掌山澤、屯田、工匠、諸司公廨紙筆墨之事。其屬有四:一曰工部,二曰屯田,三曰虞部,四曰水部。工部、屯田、虞部、水部郎中各一人,從五品上;員外郎各一人,從六品上。工部郎中、員外郎掌經營興造之眾務,凡城池之修浚,土木之繕葺,工匠之程式,鹹經度之。屯田郎中、員外郎掌天下屯田之政令。虞部郎中、員外郎掌天下虞衡、山澤之事,而辨其時禁。水部郎中、員外郎掌天下川瀆、陂池之政令,以導達溝洫,堰決河渠。工部主事三人,屯田主事二人,虞部主事二人,水部主事二人,從九品上。

龍朔二年改工部曰司平,屯田曰司田,虞部曰司虞,水部曰司川,鹹亨元年復為工部。光宅元年改工部曰冬官,神龍元年復故。天寶十一載,改虞部曰司虞,水部曰司水。後歷代相沿不改。

清代工部設於天聰五年(公元1631年),是管理全國工程事務的機關。職掌土木興建之制,器物利用之式,渠堰疏降之法,陵寢供億之典。凡全國之土木、水利工程,機器製造工程(包括軍器、軍火、軍用器物等),礦冶、紡織等官辦工業無不綜理,並主管一部分金融貨幣和統一度量衡。明清工部下設四司:營繕清吏司,掌宮室官衙營造修繕;虞衡清吏司,掌製造、收發各種官用器物,主管度量衡及鑄錢;都水清吏司,掌估銷工程費用,主管制造詔冊、官書等事;屯田清吏司,掌陵寢修繕及核銷費用,支領物料及部分稅收。除四司外,清設有製造庫,掌製造皇帝車駕、冊箱、寶箱、儀仗、祭器等;節慎庫,掌收發經費款項;料估所,掌估工料之數及稽核、供銷京城各壇廟、宮殿、城垣、各部院衙署等工程。

光緒三十二年(公元1906年),清政府在“籌備立憲”、改革官制時,將工部併入商部,改為農工商部。

中國三省六部

三省六部,西漢以來逐步形成的封建王朝最高政府機構(歷代名稱、組織機構、職權範圍和隸屬關係時有變動,但“三省”、“六部”作為掌管中央政令和政策的制定、審核與貫徹執行的格局基本上是一致的),每部各轄四司,共為二十四司。

三省 中書省(負責秉承皇帝旨意起草詔敕,長官為中書令)門下省(負責糾核朝臣奏章,複審中書詔敕,長官為侍中) 尚書省(總領六部,分別負責貫徹各種政令,擁有領導、監督中央行政部門及地方府、州、縣官的權利,長官為尚書令。

六部 吏部(管理文職官員的任免、考選、升降、調動等事) 戶部(執掌全國疆土、田地、戶籍、賦稅、俸餉及一切財政事宜) 禮部(掌管典禮事務與學校、科舉等) 兵部(負責軍事,入軍隊編制、武官選授以及駐防、訓練、檢閱等政令) 刑部(主管全國刑罰、律令及審核刑名,與督察院管理稽察、大理寺掌管重大案件的最後審理和覆核,共為“三法司制”)工部(管理全國工程事務)

部首名

工部就漢字索引來說,是為部首之一。工部歸於部首三劃。就部首言,字型主體可辨認為工部,且無其他部首可用者將部首歸為工部,如左、巧、巫等字。