形態特徵

山茶象

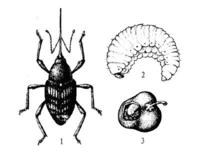

山茶象山茶象體長6.7~8.0毫米。黑色,覆蓋白色和黑褐色鱗片。前胸背板后角和小盾片的白色鱗片密集成白斑;鞘翅的白色鱗片呈不規則斑點,中間之後有1橫帶。腹面完全散布白毛。喙細長、呈弧形,雌蟲喙長几乎等於體長,觸角著生於喙基部1/3處,雄蟲喙較短,僅為體長的2/3。觸角著生於喙中間。前胸背板有環形皺隆線。鞘翅三角形,臀板外露,被密毛,腿節有1個三角形齒。卵長約1毫米,寬0.3毫米,黃白色,長橢圓形。成長幼蟲體長10~12毫米,體肥多皺,背拱腹凹略成"C"形彎曲,無足。蛹長橢圓形,黃白色,體長7~11毫米。頭胸足及腹部背面均具毛突,腹末有短刺1對。

生態習性

山茶象

山茶象山茶象除雲南1年發生1代外,各地2年發生1代。以幼蟲或新羽化成蟲在土中越冬。如以幼蟲越冬,第2年仍留土中,在土中12月左右化蛹,再羽化為成蟲,留在土中越冬;如以成蟲越冬則4、5月間開始出土,6月中、下旬盛發,5~8月產卵於果內。幼蟲孵化後在果內生長發育,8~11月陸續入土越冬,到第2年8月化蛹,9月成蟲羽化,羽化後在土中越冬,第3年4、5月出土。

成蟲喜蔭蔽,常集中在四周有樹木遮陰或向陰坡地茶叢的茶果上,具假死性。成蟲取食時管狀喙大部或全部插入茶果,攝取種仁汁液,被害茶果表面留有小黑點,受害重者引起落果。產卵前先以口器咬穿果皮,用管狀喙插入並鑽成小孔後,再將產卵管插入茶果種仁內產卵,每孔1粒。一般以直徑6~10毫米茶果著卵量最多。每雌平均產卵98粒左右。幼蟲在胚乳內生長,隨茶果成長,取食果仁,終至蛀空種子。幼蟲共4齡。老熟幼蟲陸續出果入土。出果前在種殼和果皮上咬一近圓形出果孔,孔徑約2毫米,以果蒂和果腰附近為多。出果幼蟲落到地面即鑽入土中,在深12~18厘米處造一長圓形土室中越冬。

發生規律

山茶象成蟲出現與溫度有關。氣溫回暖早,越冬成蟲出土則早。茶果發育不同時期對其的發生有一定的影響,一般果殼軟,種仁儲存物多為流質時,成蟲大量出現,反之則少。

茶園鬱閉,蟲口較多,受害也較重。茶園中間多於邊緣。暗色紅壤茶園蟲口密度較大,易板結的黃壤茶園蟲口較少。一般四周有樹木遮陽或陰坡地的茂密茶園中蟲口較高。

防治措施

1、農業防治:結合茶園深耕,消滅幼蟲和蛹。在不影響發芽的前提下,適當提早採收,集中攤放,讓幼蟲爬出茶果,放雞啄食。

2、人工捕殺:成蟲盛發期利用其假死性,振落捕殺。或結合養雞啄食成蟲。

3、化學防治:發生嚴重的茶園可在成蟲盛發期用藥防治,藥劑可參見茶麗紋象甲。

鞘翅目(八)

| 鞘翅目通稱甲蟲。屬有翅亞綱、全變態類。具如下特點:體型大小差異甚大,體壁堅硬;口器咀嚼式;觸角形狀多樣,10-11節;前胸發達,中胸小盾片外露;前翅為角質硬化的鞘翅,後翅膜質;幼蟲為寡足型,少數為無足型等。 |