簡介

尼山孔廟

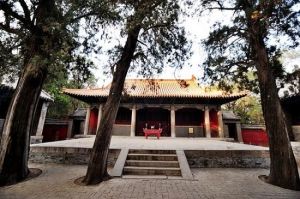

尼山孔廟尼山孔廟位於尼山東南麓,是在孔子出生地起建的紀念性建築。尼山有廟始見於北魏,原為奉祀叔梁紇,五代後周顯德年間(公元954年—公元959年)以尼山為孔子發祥地,始建廟宇主祀孔子。宋、金、元、明、清均擴建重修,清道光二九年(公元1849年)形成現存規模,後又多次重修。現在的尼山孔廟有殿、堂、門、亭等建築27座81間,分東、中、西三區。中區有大成殿、東西兩廡、寢殿、東西兩廂;東區有講堂、土地祠;西區有啟聖王殿、啟聖王寢殿和毓聖侯祠。整個建築占地16000平方米。

歷史沿革

尼山是孔子的誕生地,後周顯德年間(954~959年),兗州守趙某以尼山為孔子發祥地,在此立廟祭祀。北宋慶曆三年(1043年),孔子四十六代孫,曲阜知縣,文宣公孔宗願建講堂、學舍等。元至元四年(1338年)大修,建大成門、大成殿、毓聖侯祠、學宮等。元末,廟宇毀於兵火。明永樂十五年(1417年),孔子五十九代孫孔彥縉重修。弘治年間,又以修闕里孔廟余資重修。清康熙十四年(1675年)、道光二十九年(1849年)再次重修,達到現存規模。1925年,孔子七十七代孫孔德成集資修葺,並修顏母祠與尼山書院。1977年公布為省級重點文物保護單位,2006年公布為全國重點文物保護單位。

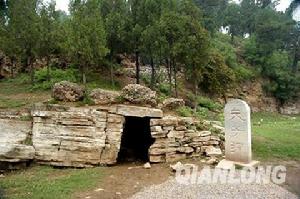

孔子出生地

相傳孔子出生在尼山的夫子洞

相傳孔子出生在尼山的夫子洞尼山孔廟在尼山中峰東麓。《曲阜縣誌》記載:“周顯德中,兗州趙某以尼山為孔子出生地,始創廟祀”,距今一千餘年。宋仁宗時增建祠廟,立學舍,置祭田。元順帝時,大行修建,明永樂十五年又重建。廟中殿亭是清道光二十七年重建。建國後又多次撥款維修。今廟圍垣繚繞,環植松柏,共有院落五進,殿堂五十多間,正門名欞星門,二門名大成門。廟主體建築為中間的大成殿,殿前有兩廡各五間,殿之東、西各有掖門。過掖門,殿後有寢殿三間,祀至聖夫人木主,兩廡各三間,祀孔子之子伯魚及孫子思,但塑像及木主今皆不存。東西兩側門連線兩旁跨院,東院前為講堂,後為土地祠;西院東側為毓聖候祠,且單成一院。西側為啟聖王殿和寢殿,系供奉孔子父母處。

建築形制

尼山孔廟占地約1.6公頃,有殿、堂、祠、亭等建築81間。

旅遊景點

欞星門

尼山孔廟

尼山孔廟孔廟的第一關——欞星門。據《後漢書》中記載:“欞星,天田星也。欲祭天先祭欞星。”古人認為天子祭天必先祭欞星。古代帝王祭祀孔子始於漢高祖劉邦,之後東漢光武帝及漢明帝、北魏孝文帝、唐高宗及玄宗、北周太祖、宋真宗、清康熙帝及乾隆帝等許多皇帝都曾親到曲阜孔廟祭拜孔子,並先後被歷代帝王封有“文聖尼父”、“鄒國公”、“先師尼父”、“先聖”、“宣父”、“太師”、“隆道公”、“文宣王”、“玄聖文宣王”、“至聖”、“大成至聖文宣王”、“至聖先師”以及“大成至聖文宣先師”等諡號或尊稱,而這些大都是《諡法》讚譽最高的詞,而且大有愈往後愈尊貴之趨勢,由此可見孔子在中國歷史上的不凡地位。因此將孔廟的第一道門設定為“欞星門”,也表明了孔子在古代帝王心中這種崇高的地位。

觀川亭

(公元1336年)建亭以記之,至今也有六百多年的歷史了。站在觀川亭前的望遠台上,向東可以看到以孔子母親顏徵在命名的顏母山,而向前望去則隱隱約約的顯現一波水面,這就是1958年開始動工修建的尼山水庫,也叫做孔子湖,水庫容量近1.2億立方,但現在只有三千萬立方,也是水量最少的時候。與孔子湖相連的,流淌在顏母山腳下的則是沂河。孔子的弟子曾點在向老師表達自己的理想時,曾說“浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸”,想來這“沂”應該就是指沂河了吧。

大成門

“大成”是孟子對孔子的評價。孟子認為伯夷、伊尹、柳下惠和孔子都有聖人之一端,所謂伯夷為“聖之清”者,伊尹為“聖之任”者,柳下惠為“聖之和”者,而孔子為“聖之時”者。“清”者不濁也,故能做到“目不視惡色,耳不聞惡聲,非其君不事,非其民不使,治則進,亂則退”;“任”者不棄也,故能做到“思天下之民,匹夫匹婦有不與披堯舜之澤者,若己推而納之溝中”;“和”者不悖也,故能做到“不羞污君,不辭小官,進不隱賢,必以其道。遺佚而不怨,扼窮而不憫。與鄉人處,由由然不忍去也”。“時”者不失也,故能做到“可以速而速,可以久而久,可以處而處,可以仕而仕”。四者看似不同,實則彼此關聯也。人能自“清”,方能自成;唯有自成,方能堪“任”。人能堪“任”,方能成物;唯有成物,方能致“和”。人能致“和”,方不失其時;唯有不失其時,方能化育萬物。孟子認為孔子既能做到“聖之時”,便能稱為“集大成”。對前人成為“集大成”,對後人則成了“至聖先師”。步入“大成門”,正如步入佛家“三解脫門”,便能登堂入室,最終成就至聖如孔子、覺悟如佛陀一樣的境界。

大成殿

進入大成門,順著乾淨整潔的磚鋪庭院望去,中間是一座三楹殿,左右兩側坐落的是東西兩廡。據導遊介紹,中間的殿堂里供奉的是孔子及四配(顏子、曾子、子思、孟子)塑像,而兩廡供奉的則是十二哲人(閔損、冉耕、冉雍、宰予、子貢、冉求、仲由、言偃、卜商、孫師、有若、朱熹)以及七十二弟子的牌位。中心幹道兩側,近似對稱地排列著數十棵高大挺拔的松樹。松樹的間隙里,則對稱地擺放著四個石碑,其中兩座元朝所立的碑上雕刻有雲龍戲珠的精美圖案,碑文纖細記載了修廟以及祭廟的事情。來到正中的殿堂,才發現原來這就是供奉孔子的大成殿。殿堂正中央的神龕里安放的正是孔子塑像,牌位上寫著“至聖先師孔子之神位”,據導遊講,這是1984年根據文革之前保留的一些孔子畫像而重新塑立的。在大成殿的東側供奉著“復聖顏子神位”和“述聖子思子神位”;西側供奉的則是“宗聖曾子神位”和“亞聖孟子神位”,連同孔子等五人,遂被稱為“五聖”。“五聖”中間除了顏子一生兢兢業業承事老師,沒有留下獨立的著作之外,其它四聖都有各自相對獨立的著作,其中孔子的《論語》與孟子的《孟子》體裁相似,記載的均為師生的對話以及老師的隨談;而曾子的《大學》與子思的《中庸》,雖然篇幅很小,卻系統而又深入地論述了為學次第,以及要達到的人生最高境界是什麼一種狀態。自從南宋朱熹開始,四本經典被統編為“四書”,成為學人的必讀必學書目,從此中國人的血液裡面便滲透了忠恕的人生品格、治國平天下的人生理想、中庸的人生智慧,以及吾善養吾浩然正氣的人生傲骨。