流行病學

小腸平滑肌肉瘤

小腸平滑肌肉瘤國內資料表明小腸平滑肌肉瘤約占小腸惡性腫瘤26.2%,僅次於小腸腺癌和惡性淋巴瘤,位居第3位。解放軍總醫院資料表明小腸平滑肌肉瘤少於惡性淋巴瘤,但比小腸腺癌多見,居第二位。

小腸腫瘤來源於結締組織的惡性腫瘤以平滑肌肉瘤最為常見。平滑肌肉瘤多發生在中年以上病人,以40~60歲居多,平均年齡50歲左右。高發年齡60~70歲,男性略多。

發病機制

小腸平滑肌肉瘤

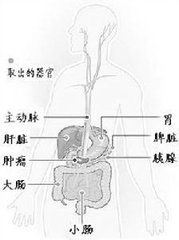

小腸平滑肌肉瘤平滑肌肉瘤在生長過程中一部分可突入腸腔,但大部分腫瘤突向腸腔外形成較大包塊或向腸壁內外突出的啞鈴型。

1.好發部位 平滑肌肉瘤可分布於整個小腸,各段的分布情況各家報導不一,但多數認為發生於空腸者較迴腸及十二指腸多見。國內資料報告1033例小腸平滑肌肉瘤,發生於空腸者422例占40.8%,迴腸298例,占28.8%,十二指腸207例,占20%,空迴腸交界處83例,占8%,未定位23例,占2%。

2.病理形態 小腸平滑肌肉瘤呈結節狀生長,周界清楚多數有完整的包膜,呈偏心性生長;切面呈灰白或灰紅色,亦可見到編織狀纖維束;質軟、易碎,個別有蒂。常為單發多灶者僅占1~3%。

根據平滑肌肉瘤的生長方式,臨床分為四型:

(1)腔內型:約占65%,腫塊突向腸腔內呈半球狀或球狀,表面黏膜常有潰瘍形成,少數可葉帶蒂腫塊。

(2)壁內型:約占15%。腫瘤環形浸潤腸管晚期可出現腸腔狹窄而出現梗阻症狀。腔內型腫瘤體積一般不大,而出現症狀比較早,主要表現為腸套疊、腸梗阻及出血。

(3)腔外型:約占8%早期可無症狀,往往生長到相當大的時候才出現症狀該型以腹部包塊就診的較多,腫瘤生長到一定程度時中心可發生出血及壞死,使腫瘤部分呈囊性變表面黏膜潰瘍發生率高,腫瘤可破潰與腸腔相通,形成隧道樣瘺管,造成出血,表現為黑便、柏油樣便,偶爾腫瘤浸潤腸壁,造成缺血、壞死及穿孔。

(4)腔內外型:約占10%,腫瘤向腔內外突出,形成啞鈴狀。

2.病理診斷 由平滑肌來源的腫瘤,從病理上判斷其為良性或惡性,有時較為困難,鑑別主要依據石蠟切片鶒。關於診斷標準,各家意見不一。有人認為以每20個高倍視野內出現5個核分裂象為惡性標準,超過5個核分裂象應診斷為平滑肌肉瘤;Ranchod認為每10個高倍視野核分裂象大於3個為平滑肌肉瘤;Akwsri認為1/10HPF就可定為惡性;Berg認為不典型的核分裂象、核的多形性及染色深是肉瘤的基本特點;根據腫瘤大小、細胞豐富程度核的異形性及核分裂象的多少確定其良、惡性。一般以每25個高倍視野見核分裂象1~5個為低度惡性的平滑肌肉瘤,核分裂象超過5個為平滑肌肉瘤

3.病理分級 根據瘤細胞密度、細胞及胞核異形性在瘤細胞生長活躍區連續計算25個高倍視野(HPF)的核分裂數、腫瘤邊緣有無侵犯黏膜肌層及脈管、瘤組織有無變性壞死及囊性變結合腫瘤的復發轉移及死亡情況,可將平滑肌肉瘤分為三級:

Ⅰ級:細胞密度中等,梭形細胞為主,部分細胞肥胖,有輕度異形性,核分裂數多在2~8個/25HPF,平均為5個半數可見瘤周組織侵犯1/3可有腫瘤壞死;

Ⅱ級:瘤細胞多為高密度,細胞形態不規則及肥胖梭形細胞為主,核染色質粗糙,胞漿較少,有中度異形性,核分裂數多在10~20個/25HPF,平均為12個,2/3見瘤周侵犯,半數有腫瘤壞死或囊性變;

Ⅲ級:瘤細胞密度高肥胖的桿狀細胞及不規則細胞增多,出現巨核及多核瘤細胞,有重度異形性,核分裂數多在30~60個/25HPF鶒,平均為45個,2/3見瘤周侵犯半數有壞死及囊性變。

Ⅰ級預後較好Ⅲ級最差。

4.轉移途徑 極少有淋巴結轉移,易發生血行轉移至肝臟腹膜和瘤床種植。腹膜種植率為10~15%肝轉移率7%。腹腔外遠隔部位轉移者較少見。

臨床表現

小腸平滑肌肉瘤

小腸平滑肌肉瘤平滑肌肉瘤的病程一般為一年左右。早期瘤體小而無潰瘍者常無症狀,腫瘤生長到鶒一定體積或出血時方有症狀。

主要臨床症狀有腹痛、腹脹、腹部腫塊和消化道出血,可有貧血、消瘦、乏力、食慾減退、發熱等。部分病人因腫瘤刺激小腸分泌過多而有腹瀉發熱或惡病質。有的因腫瘤破裂而有腹膜刺激征。

1.腹痛 約一半以上患者訴有腹痛但部位和性質無特異性,多表現為隱痛或鈍痛,腹痛無明顯規律性

2.腸梗阻 腫瘤生長到一定程度可使腸腔變小鶒,引起不全性或完全性腸梗阻腔內型肉瘤隨腸蠕動和腸內容物向遠側推進,形成腸套疊,出現不全性腸梗阻症狀鶒,可自行緩解,並可反覆發作呈間歇性。平滑肌肉瘤以腔外型多見鶒,且體積較大,易引起腸扭轉,造成絞窄性腸梗阻,出現持續性腹痛,陣發性加重,明顯腹脹、嘔吐頻繁無肛門排氣及排便

3.消化道出血 較常見,多數為大便隱血陽性或間歇性黑便。十二指腸和近端空腸平滑肌肉瘤可出現嘔血。長期慢性失血可引起貧血鶒。

4.腹部腫塊 有一半患者以腹部出現腫物為首發症狀以腔外型多見。初起時由於小腸活動度大,系膜游離,腫瘤位置不固定鶒,多可推動,伴有腸套疊時腫瘤可時隱時現。隨著腫瘤增大,活動度越來越小,甚至完全固定。腫塊由增大的腫瘤、粘連聚積的大網膜和增大成團的淋巴結組成。

5.體徵 查體時可發現貧血貌。腹部可觸及腫塊,其大小不一,可推動伴有輕度壓痛。十二指腸平滑肌肉瘤常可觸到位於右上腹的腫物。空腸起始部的腫瘤在左上腹有時可觸及邊界不清的腫塊。在其餘空腸和迴腸的腫物因其活動度大而部位不定。

常見症狀

一、平滑肌肉瘤的病程一般為一年左右。早期瘤體小而無潰瘍者常無症狀,腫瘤生長到一定體積或出血時方有症狀。

二、主要臨床症狀有腹痛、腹脹、腹部腫塊和消化道出血,可有貧血、消瘦、乏力、食慾減退、發熱等。

三、部分病人因腫瘤刺激小腸分泌過多而有腹瀉、發熱或惡病質。有的因腫瘤破裂而有腹膜刺激征。

四、小腸平滑肌肉瘤的診斷較為困難,臨床上常誤診為其他疾病。40歲以上,臨床有原因不明的腹痛、腹脹、腹部腫塊和(或)消化道出血,或有貧血、消瘦、乏力、食慾減退、腹瀉、發熱或惡病質等,應想到本病的可能。

五、體檢右上或左上腹有邊界不清的腫塊,活動度較大而部位不定者,大便隱血試驗陽性,而X線未發現異常應高度懷疑小平滑肌肉瘤。臨床確診主要依據組織病理學診斷。

六、應及早進行剖腹探查。臨床資料顯示約有1/3的病人需手術探查才能確診。

併發症

1.腸梗阻 腫瘤生長到一定程度可使腸腔變小引起不全性或完全性腸梗阻。

2.消化道出血 較常見長期慢性失血可引起貧血。

診斷

小腸平滑肌肉瘤的診斷較為困難,臨床上常誤診為其他疾病40歲以上,臨床有原因不明的腹痛、腹脹腹部腫塊和(或)消化道出血,或有貧血、消瘦、乏力、食慾減退、腹瀉、發熱或惡病質等,應想到本病的可能。體檢右上或左上腹有邊界不清的腫塊,活動度較大而部位不定者大便隱血試驗陽性,而X線未發現異常應高度懷疑小平滑肌肉瘤鶒。臨床確診主要依據組織病理學診斷。應及早進行剖腹探查。臨床資料顯示約有1/3的病人需手術探查才能確診。

鑑別診斷

1.十二指腸平滑肌肉瘤應與膽囊疾病相鑑別 迴腸平滑肌肉瘤在女性應與卵巢腫瘤相鑑別;有些囊性為主的平滑肌肉瘤易誤診為腸系膜或網膜囊腫。

2.小腸平滑肌腫瘤良惡性的鑑別 平滑肌瘤和平滑肌肉瘤的預後截然不同,但兩者的鑑別有時相當困難。黃宗海等建議小腸平滑肌腫瘤惡性標準為:①瘤細胞核分裂數≥2/25HPF,超過5個則可診斷為平滑肌肉瘤;②瘤細胞輕度以上的異形性;③細胞密度在中度以上;④瘤細胞對周圍組織浸潤;⑤瘤體直徑≥6cm;⑥腫瘤伴壞死及囊性變。有①加上後面任何一項,或無①而有後面三項則要考慮惡性的可能。

檢查

小腸平滑肌肉瘤

小腸平滑肌肉瘤實驗室檢查:

1.組織病理學 鏡下見瘤細胞像平滑肌細胞,呈編織狀排列,胞漿豐富紅染可有鈣化、黏液變性或玻璃樣變。

2.血液檢查 可有血紅蛋白降低血沉增快鶒。

3.大便隱血試驗 腫瘤表面潰瘍時大便隱血可陽性。

其它輔助檢查:

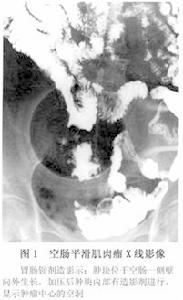

1.X線鋇劑造影 尤其是小腸插管氣鋇雙重造影檢查對診斷有一定幫助,腔內型的腫瘤檢查時較易發現。造影對十二指腸部位腫瘤診斷幫助較大,但對空迴腸腫塊由於腸袢盤曲影像重疊,一般的檢查方法不易發現病變。本病的X線表現可分為直接徵象及間接徵象:

(1)直接X線徵象:①腫瘤邊界清楚,兩端與正常腸壁之交角呈銳角,為圓形或橢圓形或結節樣;②正“3”或反“3”字征;③臍樣或牛眼樣龕影;④不規則隧道樣瘺管通向腸腔外的瘤體囊腔;⑤不規則的瘤體囊腔內鋇和(或)氣影,立位可見氣、液平面或氣、液、鋇三層陰影;⑥黏膜部分消失,部分呈弧形或橫形展開;⑦腫瘤軟組織影。

(2)間接徵象:①局部鋇劑通過快或呈鶒不同程度受阻;②局部腸腔變窄;③病變局部腸袢和/或周圍腸袢或器官受壓移位;④近端腸腔不同程度擴張;⑤偶有瘤體鈣化。

2.CT掃描 腹部CT檢查對診斷十二指腸和空腸始部的平滑肌肉瘤有相當重要的意義。CT表現為與腸管相連的偏心性不規則軟組織腫塊直徑通常≥5cm伴周圍腸曲的推移腫塊內還可見到壞死造成的低密度區以及潰瘍和瘺管形成等由於腫瘤血管豐富,增強後呈明顯不均勻強化。有較大潰瘍形成並與腸腔相通時可見造影劑充盈或形成氣液平面,極少數腫瘤內有鈣化灶。腫瘤可直接侵犯周圍結構。

3.腸鏡檢查 懷疑為近端空腸或遠端迴腸病變者可用小腸鏡或結腸鏡檢查,且便於活檢明確診斷,但只能用於觀察部分小腸。

4.選擇性腸系膜動脈造影 可顯示腫瘤血管影,邊界多較清楚。出血量≥0.5ml/min時腸系膜動脈造影可顯示造影劑逸出血管外;出血停止或出血量<0.5ml/min時不能顯示造影劑外溢,但有可能發現血管豐富的腫瘤。

5.99mTc顯像 出血速度僅為0.05~0.1ml/min時,該技術即能測出放射性核素從血管逸入腸腔,對於小腸腫瘤性出血檢出率高,但定位率低。

6.剖腹探查 小腸平滑肌肉瘤的診斷較為困難,臨床上常誤診為其他疾病。有原因不明鶒的腹痛、消瘦及黑便史檢查腹部有活動性腫塊,大便潛血陽性時,即使X線檢查未發現異常亦應考慮為小腸惡性腫瘤,特別是平滑肌肉瘤的可能性。應及早進行剖腹探查。臨床資料顯示約有1/3的病人需手術探查才能確診。

治療

小腸平滑肌肉瘤的治療仍以手術切除為主要手段,術中應作冰凍切片。一般以腸段局部切除為宜,腫瘤一般不轉移至淋巴結故不必行淋巴結清掃,僅作相關係膜的扇形切除即可。

如腫瘤已與周圍臟器或組織粘連,不應強行分離,應同時合併切除與之相連之臟器或組織。平滑肌肉瘤均有完整的包膜,但此包膜很薄,易破,一旦破裂,腫瘤組織極易發生脫落性種植擴散,造成手術後復發故操作時應十分仔細、輕柔,避免使包膜破裂。如腫瘤已破裂種植,有遠處轉移,亦鶒不要輕易放棄手術,應爭取作姑息性手術,可能時將原發灶切除同時耐心地逐個清除可見的腫瘤結節,以減輕瘤負荷,術畢用蒸餾水浸泡腹腔並行腹腔化療。

十二指腸平滑肌肉瘤好發於降部與升部交界處的外側壁,有時腫瘤可相當大,但楔形切除腫瘤基底部的腸壁即可,一般不必作胰十二指腸根治術;有時腫瘤基部靠近十二指腸內側壁,或與胰腺難以分離時,可行胰十二指腸切除術。

對於術後復發的平滑肌肉瘤最終會發生肝轉移。對於單個轉移灶可行局部楔形切除對集中在一處的多個轉移灶可行肝部分切除術。對散在多髮結節可行選擇性肝動脈插管栓塞化療有時經過一次肝轉移灶切除術後,再次出現肝轉移,可考慮行第二、第三次肝轉移灶切除術。

平滑肌肉瘤對放療不敏感,化療尚缺乏有效藥物,有報導選用達卡巴嗪(三嗪咪唑胺)放線菌素D(更生黴素)等藥物治療,國外用鏈佐黴素對平滑肌肉瘤有一定的療效。另外亦可給予生物治療及中醫中藥等綜合治療。

預後

平滑肌肉瘤一般轉移較晚,部分病人可帶瘤生存1~2年甚至數年之久,對其復發病例可考慮行多次手術,積極治療下5年生存的仍較多。由於診斷比較困難,病人接受治療多數較晚,手術達到根治者也較少,故預後較差。死亡原因主要是肝轉移。因為平滑肌肉瘤組織極易在術中脫落種植術後復發的機會較大。手術後應每3個月進行複查。