基本內容

地理位置

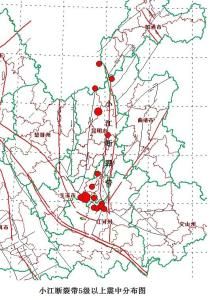

雲南省境內的小江斷裂是川滇活動地塊和穩定的揚子地塊邊界,沿金沙江和小江近南北向延伸。它北起滇川邊界金沙江的巧家縣北,經東川、宜良,向南延至建水一帶,最終併入紅河斷裂帶。小江斷裂帶平面上具有兩側窄,中間寬的紡錘狀結構,北段寬1~2km,中段寬5~20km,南段寬2~3km。雲南境內長約300多公里,平均水平滑移速率9.4±1.2 mm/yr,呈左旋走滑方式遠動。

途徑地段

小江斷裂可分為三段:北段起自巧家北,向南止於蒙姑達朵一帶,由單一斷層面組成,斷層帶核部碎裂岩寬100~200m。中段起自東川小江村,小江斷裂在該點分為東西兩支,近乎平行向南延伸。西支經烏龍、蒼溪、甸沙、楊林、湯池,一直延伸到大松棵和澄江;東支經東川、功山、尋甸、宜良,延至徐家渡一帶。二者在徐家渡一帶又並在一起,呈辮狀向南經華寧、盤溪、建水延伸,最後併入紅河斷裂。

基本內容

雲南省境內的小江斷裂是川滇活動地塊和穩定的揚子地塊邊界,它北起滇川邊界金沙江的巧家縣北,向南經東川、宜良、通海、建水,最後併入紅河斷裂,走向近南北,平均水平滑移速率10 mm/s。自東川小江村起,小江斷裂分東西兩支,近乎平行向南延伸。小江斷裂是一條構造成熟度較低的斷裂帶,帶內有多條次級斷層,彼此雁行排列,形態複雜,不僅斷裂階區多,斷層面陡且轉彎亦多,這些部位常處於閉鎖狀態, 應力易強烈集中而引發強震,1500年以來僅在小江斷裂的雲南段上就發生10多次大於6級的地震,例如,1500年1月4日宜良7.5級地震, 1571年 9月9日通海6.3級地震,1588年6月18日曲江7.75級地震,1713年尋甸6.76級地震,1725年萬壽山6.75級地震,1733年東川7.75級大地震,1763年12月30日江川6.5級地震, 1789年6月7日華寧西北7.0級地震,1799年石屏寶秀7.0級地震,1833年9月6日嵩明8.0級大地震,1887年12月16日石屏7.0級地震,1909年5月11日華寧6.5級地震,1966年2月5日東川6.5級地震,1970年1月4日通海7.7級地震。1500年以前小江斷裂上也曾發生過許多次大地震,例如,1377年 (明洪武十年) 江川地震,明星彎子溝一個村在地震陷落入湖中 (雲南省江川縣誌) 。歷史上俞元古城可能在北魏至唐代之間一次大地震中沉入撫仙湖。

表1 小江斷裂帶1500-1966年M≥6.5地震統計表

| 序號 | 時間 | 緯度 | 經度 | 震級 | 震中 |

| 1 | 1500- 01- 04 | 24.90 | 103.10 | 7.0 | 宜良 |

| 2 | 1713 -02- 26 | 25.60 | 103.30 | 6.8 | 尋甸 |

| 3 | 1725 -01- 08 | 25.00 | 103.00 | 6.8 | 嵩明 |

| 4 | 1733 -08 -02 | 26.30 | 103.10 | 7.8 | 東川 |

| 5 | 1789 -06- 07 | 24.20 | 102.90 | 7.0 | 華寧 |

| 6 | 1833 -09 -06 | 25.00 | 103.00 | 8.0 | 嵩明 |

| 7 | 1909- 05 -11 | 24.40 | 103.00 | 6.5 | 華寧、彌勒 |

| 8 | 1966- 02- 05 | 26.20 | 103.20 | 6.5 | 東川 |

小江斷裂帶從1500-1966年共發生M≥6.5地震8次,其中1713-1733近20年內共發生3次6.5級地震,作為一組事件外,其餘地震都是單髮型,兩次地震間隔時間為44-213年,