概述

霍奇金病(Hodgkinsdiseaseofchildren)是淋巴網狀組織的惡性腫瘤,常發生於一組淋巴結而擴散至其他淋巴結和(或)結外器官或組織。

病因

HD的病因及發病機制不明(表1),許多研究提示病毒感染及免疫異常可能是發病因素。

1.感染因素

很多動物如雞,大鼠,小鼠,貓和牛的淋巴瘤可由病毒引起,通常是RNA病毒,目前,從流行病學,病毒學和免疫學方面均證明伯基特(Burkitt)淋巴瘤的發生與Epstein-Barr(EB)病毒有密切關係,大多數伯基特淋巴瘤患兒血清中EB病毒抗體滴度明顯增高,HD與傳染性單核細胞增多症的既往史及EB病毒的接觸有關,由於EB病毒導致的傳染性單核細胞增多症患者發生HD的危險性是一般人群的3~4倍。

2.免疫因素

一些先天性免疫缺陷病,如無丙種球蛋白血症,較易發生淋巴瘤;腎移植接受免疫治療者,其發生腫瘤的危險性比正常人高200倍,其中1/3是淋巴瘤,又如類風濕關節炎,系統性紅斑狼瘡,免疫性溶血等自身免疫性疾病,易並發淋巴瘤,HD患者常有淋巴細胞轉化率和玫瑰花結形成率降低,皮膚遲發超敏反應陰性等細胞免疫缺陷表現,在疾病進展期IgG,IgA及IgM均下降,以IgM下降明顯,特別是淋巴細胞減少型尤著,說明體液免疫亦有缺陷。

3.遺傳和環境因素

文獻報導,HD和其他惡性淋巴瘤可發生在一個家族的多個成員中,估計一個HD患者的近親發生此病的危險性比一般人群高3~5倍,在單卵雙胞胎中HD的發病危險性比一般人群高100倍,而在雜合的雙胞胎中則沒有升高的危險性,有報導組織相容性抗原(HLA-A)與HD有明顯關係,即HLA-A11和W5,HLA-B7和W15者易患HD,部分有染色體異常的疾病,如先天愚型,先天性睪丸發育不全者,淋巴瘤的發生率較高,一些資料顯示,HD的發生可能和環境有關;也有報導其發生與服用苯妥英鈉(大侖丁)及接觸家畜特別是兔有關。

(二)發病機制

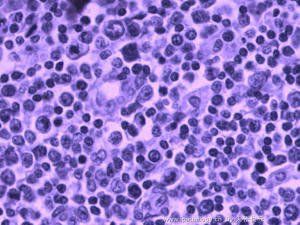

病變組織中常有正常淋巴細胞,漿細胞,嗜酸粒細胞,組織細胞反應性浸潤,伴有細胞形態異常的R-S細胞,R-S細胞大而畸形,直徑≥15~45μm,有豐富的胞漿,多核或多葉核,核膜染色深,有細緻的染色質網,在核仁周圍形成淡染的圈影,核仁大而明顯,未見到R-S細胞時很難診斷本病,但在其他一些疾病中如傳染性單核細胞增多症,非霍奇金淋巴瘤及其他非淋巴系惡性腫瘤中也可見到類似細胞。

根據RYE分類系統,將HD分為4個組織學亞型:

1.淋巴細胞優勢型(lymphocytepredominant,LP)占10%~15%,男孩及小年齡患兒多見,臨床病變常較局限。

2.混合細胞型(mixedcellularity,MC)10歲以下兒童多見,R-S細胞較易見,上述各種類型的反應性細胞浸潤,可見有灶性壞死和纖維化,臨床上病變範圍常較廣泛,伴有淋巴結外病變。

3.淋巴細胞削減型(lymphocytedepleted,LD)在兒童中較少見,HIV感染病人中多見,病變中有大量畸形的惡性網狀組織細胞和R-S細胞,淋巴細胞少見,有廣泛的壞死和纖維灶。

4.結節硬化型(nodularsclerosing,NS)在兒童中最常見,易見R-S細胞,淋巴結有包膜,膠原性束帶從包膜延伸將淋巴結隔成多個小結,臨床上以下頸部,鎖骨上,縱隔發病為多見。

症狀

小兒霍奇金病的症狀:

盜汗低熱噁心腹痛乾咳高熱皰疹皮膚搔癢貧血食慾減退體重減輕鞏膜黃染呼吸功能衰竭鹼性磷酸酶增高淋巴結腫大免疫性溶血血小板減少頸部淋巴結腫大

1.發病年齡和性別

學齡及學齡前兒童發病較多,多數報導最小年齡為2,3歲,多為2歲以上兒童,偶有嬰兒病例報導,男性明顯多於女性,男女比例達3∶1以上。

2.發病方式及原發損害部位

本病多起自淋巴結,特徵為無痛性淋巴結腫大,但觸摸起來有“橡皮樣感”,腫大的淋巴結經常存在數周或數月,增大或縮小均與是否給予抗生素治療無關,多數兒童以無症狀的頸部淋巴結腫大起病,占60%~90%,並沿相鄰的淋巴通路擴散,病程進展較緩慢;有時病灶可自橫膈以上跳躍到橫膈以下,而首先累及脾臟及脾門淋巴結;少數以頑固性咳嗽開始,經X線檢查發現縱隔腫塊,也有因弛張高熱或多組淺淋巴結輕度腫大,經活體組織檢查而確定診斷,偶有原發損害在深部淋巴組織,有時雖發熱,貧血等全身症狀已很明顯,但仍難於確定診斷。

3.全身症狀

非特異性症狀包括發熱,乏力,厭食,輕度消瘦,瘙癢,原因不明38℃以上發熱或周期性發熱,6個月內體重減輕10%以上,大量盜汗時應想到本病。

4.淋巴結腫大

無痛性鎖骨上,頸部或其他部位淋巴結腫大為最常見,淋巴結質硬有橡皮樣感覺,約2/3的病人就診時有不同程度的縱隔浸潤,引起咳嗽等氣管,支氣管受壓症狀,腫瘤原發於鎖骨上,頸部較多見,腋下,腹股溝,腹腔淋巴結為原發者相對少見,腫塊增大時可產生相關部位的壓迫症狀。

5.可合併免疫功能紊亂

如合併免疫性溶血性貧血,有貧血,黃疸,網織紅細胞升高,Coombs試驗陽性,合併免疫性血小板減少症時,有血小板減少,出血傾向,血小板相關抗體增高,骨髓巨核細胞成熟障礙。

6.臨床分期

準確的臨床分期是制定正確的治療方案和估計預後的前提,分期可分為臨床分期,指臨床檢查所發現的侵犯範圍;病理分期(PS),系包括剖腹探查,外科取樣及骨髓活檢後所發現的侵犯範圍。

(1)國際分期:目前國內外均採用1971年的AnnArbor會議修改的分期方案,1989年在英國Cotswalds舉行的會議對此方案作了補充及修改,它包括了原來AnnArbor分期所沒有的特徵,如表現形式,年齡,性別,縱隔腫塊的評價,血清LDH,白蛋白,總淋巴細胞計數及侵犯淋巴結的數目,除年齡外,該國際分期修正方案也適用於兒童,根據病變侵犯的解剖部位,界定疾病分布的廣泛程度進行分期的目的是為臨床治療提供依據。

(2)臨床分期(CS):各期還根據有無全身症狀分為A和B兩組,無全身症狀者為A組,有則為B組。

①全身症狀包括:

A.體重減輕,就診前6個月內無其他原因體重減輕10%以上。

B.發熱,原因不明的發熱,體溫經常在38℃以上。

C.盜汗,夜間或入睡時出汗。

②檢查項目及分期程式:臨床分期所需進行的檢查項目及分期程式如下:

A.常規檢查項目:

a.病史:特別注意有無“B”組症狀,活體組織標本的檢查與複審。

b.全身體檢:特別注意淋巴結腫大,包括滑車上淋巴結,咽淋巴環,肝脾腫大,骨壓痛。

c.實驗室檢查:血細胞計數,血沉,尿素氮,尿酸,電解質,肝功能測定,骨髓液抽吸及活檢。

d.放射學檢查:胸部攝影,雙足淋巴造影,靜脈尿道造影。

B.必要時檢查項目:胸部和腹部的CT掃描;剖腹探查,淋巴結與肝臟活檢,脾臟切除;骨骼放射攝影,放射性核素骨顯像;67Ga閃爍掃描圖。

陽離子放射斷層(positronemissiontomography,PET):對於HD的評估是一個重要工具,但與磁共振(MRI)一樣不做常規套用,對於有明確部位的疾病,檢查陽性率為86%,而且還能發現以前不能檢查出來的而要通過活檢才能確診的疾病,對於治療後微小殘留病灶,結外侵犯病變和轉移及復發的監測也有重要作用。

(3)病理分期(PS):是指除了上述臨床檢查外,再加上以下項目檢查所發現的病變範圍。

①雙側髂後上棘骨髓穿刺活檢。

②剖腹探查,包括脾切除活檢,肝穿刺及楔形活檢,以及腹主動脈旁,腸系膜,肝門及脾門淋巴結取樣活檢,必要時亦可用腹腔鏡代替剖腹探查。

應該注意,並非所有患者均需病理分期,僅在制定治療方案,需要了解有無腹腔內隱匿病變及脾侵犯時,才需要做剖腹分期;如擬定治療方法不決定於腹腔病變詳情時,則不必做剖腹手術,此外,隨著PET技術的推廣套用,剖腹探查的必要性將明顯減少。