導電聚合物

導電聚合物導電聚合物(聚乙炔)由日本科學家白川英樹最先發現,美國科學家 Heeger 和 MacDiarmid 也是這一研究領域的先驅。這三位科學家由於在導電聚合物研究中的突出貢獻,共同獲得了2000年的諾貝爾化學獎。

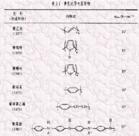

導電聚合物的種類

自1970年代第一種導電聚合物——聚乙炔發現以來,一系列新型的導電高聚物相繼問世。常見的導電聚合物有:聚乙炔、聚噻吩、聚吡咯、聚苯胺、聚苯撐、聚苯撐乙烯和聚雙炔等。

聚乙炔是最先報導具有高電導率的、結構最簡單的共軛高聚物。1987年,德國BASF公司的科學家改進了白川英樹的聚合方法,得到的聚乙炔經碘摻雜並拉伸取向後電導率高達2×105西/厘米,此數值大約相當於銅電導率(6×105西/厘米)的1/3。在相同質量的情況下,它顯示出比銅高2~3倍的電導率。由於聚乙炔具有特殊的光學、電學和磁學性質以及可逆的電化學性質,它在二次電池和光電化學電池方面顯示誘人的套用前景,但最致命的弱點是它在空氣中不穩定。

聚噻吩和聚吡咯具有將聚乙炔的氫用硫或NH取代的結構,儘管它們的電導率沒有聚乙炔高,但其穩定性好,能夠用於製備電子器件。

被稱為“苯胺黑”的聚苯胺粉末早在1910年已經合成出來,然而直到從酸性的水溶液介質中通過苯胺單體的氧化聚合而製備的聚苯胺才具有較高的電導率。聚苯胺具有結構多樣化、在空氣中穩定、物理化學性能優異、製備工藝簡單等特點,在二次鈕扣電池和電致變色等方面有著誘人的套用前景。

導電聚合物的性能與套用

導電聚合物不僅具有較高的電導率,而且具有光導電性質、非線性光學性質、發光和磁性能等,它的柔韌性好,生產成本低,能效高。導電聚合物不僅在工業生產和軍工方面具有廣闊的套用前景,而且在日常生活和民用方面都具有極大的套用價值。

導電聚合物具有摻雜和脫摻雜特性、較高的室溫電導率、較大的比表面積和比重輕等特點,因此可以用於可充放電的二次電池和電極材料。日本的精工電子公司和橋石公司聯合研製的3伏鈕扣式聚苯胺電池已在日本市場銷售,德國的BASF公司研製的聚吡咯二次電池也在歐洲市場出現,日本關西電子和住友電氣合作試製出高輸出大容量的鋰-聚合物二次電池。與普通的鉛蓄電池相比,這種二次電池具有能量密度高、轉換效率高和便於管理等特點。

導電聚合物在電化學摻雜時伴隨著顏色的變化,它可以用作電致變色顯示材料和器件。這種器件不但可以用於軍事上的偽裝隱身,而且可以用作節能玻璃窗的塗層。

導電聚合物具有防靜電的特性,因此可以用於電磁禁止。傳統的電磁禁止材料多為銅或鋁箔,雖然它們具有很好的禁止效率,但重量重,價格昂貴。導電聚合物在電磁禁止方面具有幾乎同樣的性能,並且有成本低、可以製成大面積器件、使用方便等優點,因此是傳統電磁禁止材料的一種理想替代品,可以用在諸如計算機房、手機、電視機、電腦和心臟起搏器上。

導電聚合物的電導率依賴於溫度、濕度、氣體和雜質等因素,因此可作為感測器的感應材料。目前,人們正在開發用導電聚合物製備的溫度感測器、濕度感測器、氣體感測器、pH感測器和生物感測器等。

導電聚合物還可以用來製作二極體、電晶體和相關電子器件,如肖特基二極體、整流器、光電開關和場效應管等。

有些導電聚合物具有光導性,即在光的作用下,能引起光生載流子的形成和遷移,可以用作信息處理如靜電複印和全息照相,也可以用於光電轉換如太陽能電池。

導電聚合物之所以引人注目,不僅是因為它具有好的電性能,而且還在於它具有不尋常的光學特性。導電高聚物具有好的非線性光學性能,它的非線性光學係數大,回響速度快。由於非線性光學材料具有波長變換、增大振幅和開關記憶等許多功能,因此作為21世紀信息處理和前所未有的光計算基本元件而特別令人關注。另外,導電聚合物還是光折變和光限幅材料。

自1990年劍橋大學推出聚合物電致發光器件以來,在材料科學和信息技術領域引起了世界範圍內的國際競爭——有機高分子全色平面顯示材料與器件。它所具有的自發光、高亮度、高效率、低壓直流驅動、低成本、無視角依賴、快回響速度、薄、輕、柔性好、大面積和全色顯示等優點,給現代顯示技術展現了美好的前景。該領域吸引著許多國家不同學科的科學家以及越來越多的研究機構和公司的關注和投入。目前,菲利浦和柯達公司用有機LED製作手機顯示屏,先鋒公司用有機LED製作汽車顯示屏,並建成了月產3萬台的生產線。2005年以前,有機聚合物LED的市場預計有35億美元。

人們早已確認了氧化還原蛋白質的存在,後來隨著對金屬蛋白質立體結構的了解,蛋白質內部的電子轉移的研究工作也活躍起來。最新研究發現,DNA具有導電性。因此,與生命科學相結合,導電聚合物可以用來製造人造肌肉和人造神經,這將是導電聚合物在套用上的又一重大突破。

導電聚合物發展簡史

2000年,艾格-黑格、艾倫·馬克迪爾米德和白川英樹發現了導電聚合物。

世紀之交2000年的諾貝爾化學獎頒發給三位在導電聚合物研究中獲得傑出成就的化學家:美國的黑格,馬克迪爾米德和日本的白川英樹。

2000年瑞典皇家科學院將諾貝爾化學獎授予上述三位導電聚合物的發現者,高度評價了導電聚合物的發現在科學和技術上的重大意義。

進而聯繫2000年化學諾貝爾獎,對導電聚合物(導電塑膠)芳炔大環化合物材料(超分子化合物、蝶狀液晶材料)進行介紹。

2000年諾貝爾化學獎,終於使一度陷入低谷的導電聚合物研究走上了歷史舞台的前面。

2000年,常年在導電聚合物領域從事研究工作的三個科學家馬克迪爾米德、黑格和白川英樹共同獲得了諾貝爾化學獎,其中一個重要原因就是共軛聚合物電致發光器件已經接近實用水平。

1998年,楊陽提出一種混合計算機結構l”在*導電玻璃襯底上列印一種導電聚合物,再在其上面鏇轉塗敷聚合物發光層,最後蒸鍍金屬鈣作為陰極。

從1992年開始,公司開始對外銷售這種含有高純度導電聚合物的Espacer。美國的UNIX公司製成了柔韌可彎曲的導電聚合物發光二級管。

1991年,美國研製了一種基於非線性吸收原理的快回響/彈道防護村料;由摻有導電聚合物和無機半導體材料的聚碳酸酯組成。

自1990年聚對苯乙炔(PPV)的電致發光性能首次被英國劍橋大學科學家們報導之後,以導電聚合物為發光活性物質的發光二極體的研究非常活躍。

聚噻吩PTP1989年化學家研製成功的聚噻吩(Polythiophenes,略寫為PTP或PTh)是又一種有用的導電聚合物。

1987年,用聚苯胺為電極製成的紐扣式二次電池作為商品投放市場後,使聚苯胺很快成為導電聚合物領域的研究熱點。

1987年,美國導電聚合物銷售總額為17000萬美元,到2000年將增加到85000萬美元;1987年導電製品消耗樹脂總計2萬噸,1990年達5.67萬噸。

在1985年,DeBerry陰發現,在酸性介質中用電化學法合成的聚苯胺膜能使不鏽鋼表面活性鈍化而防腐,這一特點引起了人們的關注,從此人們在腐蝕防護領域開始了導電聚合物膜層的套用研究。

1984年美國才正式把聚合物材料列入太空材料的研究計畫之中,從理論上分析,在微重力下製備的聚合物材料的組織結構更均勻,性能更優越,這對於功能聚合物(如導電聚合物、鐵磁性聚合物和聚合物薄膜等)的研究具有巨大的潛在價值,使其成為微重力材料研究中繼電子材料、金屬材料之後最重要的一個研究對象。

自1984年MacDiarmid在酸性條件下,由聚合苯胺單體獲得具有導電性聚合物至今的十幾年間,聚苯胺成為現在研究進展最快的導電聚合物之一。

1983年,MacDiannld發現聚苯胺(PAN)與鹼反應,能得到具有較高電導率的導電聚合物。

1981年以來,研究部門劇增,特別是日本在這方面投入了相當多的力量,有人認為日本首先占領導電聚合物市場的一角的可能性是很大的。

1981年日本可樂麗公可發表以海島結節為芯,以不導電聚合物為鞘的複合導電纖維。

自1980年起,許多研究小組利用穩定劑在水溶液介質或非水溶液介質中製備了靜電穩定的導電聚合物膠體,得到的膠體分散體系穩定性可持續一年左右,有一定的套用價值。

自1980年以來,科學家一直努力合成具有理想性能的低能隙導電聚合物,所謂低能隙導電聚合物也就是不經摻雜就能成為金屬導體的聚合物。

從1980年以來,由於導電高分子、電極活性材料的開發成功,如聚乙炔、聚苯胺、聚吡咯、聚並苯等一系列導電聚合物的實用化開發,製成電容量更大、重量更輕的聚合物電池成為可能。

進入1980年以後,美、英、德、日、法、中、蘇等國開始大量研究導電聚合物。

1980年以後,美、英、德、日、法、中、蘇等國開始研究導電聚合物。

自1979年首次報導了電化學氧化毗咯在電極表面形成聚毗咯(PPy)膜以來*]大大激發了人們對有機導電聚合物的研究熱情,很快發展了聚噬吩PTh)和聚苯胺(Pn)等導電聚合物。

自1979年Diaz首先用電化學方法製備出導電性聚吡咯薄膜以來,人們合成了一系列導電聚合物。

1979年首次報導了電化學氧化毗咯可在電極表面形成聚毗咯(PPy)膜以來〔l,大大的激發了人們對有機導電聚合物的研究熱情,很快發展了聚噬吩(PTh)和聚苯胺(PAn)等。

特別是自1979年Diazlzl首次報導了電化學氧化毗咯在電極表面形成聚毗咯(PPy)膜以來,大大激發了人們對有機導電聚合物的研究熱情。

自從1979年美國賓夕法尼亞大學的Macdiarmid研製成了聚乙炔二次電池後,人們又相繼成功地把聚對苯撐、聚苯胺、聚咪吩等導電聚合物作為二次電池的電極活性材料。

自1979年首次報導了電化學氧化毗咯在電極表面形成聚毗咯(PPy)膜以來,大大激發了人們對有機導電聚合物的研究熱情,很快發展了聚曝吩(PTh)和聚苯胺(PAn)等電聚合物和導電聚合物膜己成為一個廣闊的研究領域。

1序言自1979年Diaz’喀次報導了電化學氧化毗咯在電極表面形成聚毗咯(PPy)膜以來,大大激發了人們對有機導電聚合物的研究熱情。

自1979年Diaz首次報導了電化學氧化毗咯在電極表面形成聚毗咯(Pfy)膜以來,人們對在電極表面修飾一層導電聚合物薄膜的興趣越來越濃厚。

1979年AGMacdiarmid首次成功地獲得聚乙炔的模擬二次電池,這是導電聚合物在二次電池上套用的良好開端。

後來Armand等於1978年把導電聚合物引人電池中,在學術界和產業界逐漸引起重視仁’

1977年後,黑格利用導電聚合物發明了一種超薄並可以彎曲的電子器件—發光二極體,1986年日本又用聚噻吩製成了場效應管。

1977年合成出第一種導電聚合物,1981年制出聚合物電極的電池,1987年夏製成導電率接近於銅的導電聚合物,幾個月後在市場上就出現有可再充電的聚合物電池出售。

自1977年首先開發聚乙炔(PAc)之後,各種導電聚合物相繼問世。

自從1977年發現聚乙炔的導電現象以來,在世界範圍內掀起了研究和開發導電聚合物的熱潮。

1977年,三人聯合發表了題為《導電聚合物的合成》的論文,被公認為是該領域的一個重大突破。

1974年日本白川英樹、H.Shirakawa在合成聚乙炔的實驗中,偶然地投入過量(錯誤操作)的催化劑,合成出令人興奮的有銀白色光澤的聚乙炔薄膜。(偶然發明法)進一步改進發現:在惰性溶劑中,高濃度催化劑的表面影響乙炔的聚合。也正是在Ziegler和Natter兩位諾貝爾化學將獲得者巨大的成功,白川英樹打通了實現有機聚合物導電的通道。其中反一反型電導率可達10-3~10-2S/m。與此同時,在美國,A.J.Heeger和A.G.Macdiarmid一直在研究類金屬的無機高分子聚硫氰(SN)n薄膜。A.G.Macdiarmid去北京參加一次學術研討會,休息期間H.Shirakawa向他提到了自己的研究成果,立即引起了A.G.Macdiarmid的注意。隨後Macdiarmid邀請H.Shirakawa到美國賓夕法尼亞大學合作,從此有機高分子與無機高分子導電聚合物的開發研究合在一起。用I2摻雜的聚乙炔電導率為3000S/m,比原來提高7個數量級(組合發明法)。

1977年5月16日英國J.Chem.Soc.Chem.Comm雜誌社收到題為“Synthesisofelectricallycondutingorganicpolymers:halogenderivativesofpolyacetylene(CH)x”的論文,即予發表。隨後另外兩篇進一步闡述主題的論文在美國相繼發表。還有聚苯胺、聚吡咯和聚噻吩,經過人們創造性的工作,加工成型已成為可能,同時還是一些變色高分子材料,一些純有機聚合物導電性體開發成功。

自從1977年白川英樹首先合成出導電性聚乙炔以來,共軛導電聚合物(如聚乙炔、聚噬吩、聚對苯撐、聚毗咯和聚苯胺)得到了越來越廣泛的關注,且套用範圍也越來越廣,主要套用於生物感測器、電致顯示材料、抗靜電塗料和包裝、固體電池、半導體電子元件以及功能分離膜等方面。