名稱來源

上帝,稱天,天帝等,是華夏文化里主宰天地宇宙的神,是自然化的最高的神,昊天是上帝的同義詞。漢文化中,『天』是最高神格的非偶像神,而『天帝』或者『上帝』是最高神格的偶像神。後世成立的道教把古代中國所祭祀的上帝作為最高神。上帝只是華夏文化多神論的最高神,從“皇天上帝名山大川四方之神,宗廟社稷之靈”的順序可以得知,非偶像的『皇天』在偶像神『上帝』之上,上帝之下還有名山大川四方之神,分別為東西南北中的五大上帝,即東方青帝太昊(伏羲氏),南方炎帝(神農氏),中央黃帝(軒轅氏),西方白帝(少昊),北方黑帝(顓頊)。四方之神以下才是宗廟的列祖列宗。爾後更有社稷之神,也就是五穀之神和土地神。只有天子才有資格祭祀上帝。《禮記·王制》有雲“天子將出,類乎上帝,宜乎社,造乎禰。諸侯將出,宜乎社,造乎禰”。也就是說,華夏中國的天子是上帝在人間的代表。

在中國,上帝,又稱天、帝、天帝、昊天上帝等,早期亦稱皇天或皇天上帝,部分文獻又稱“太一”等。“帝”後來通常用來指帝王、君主、天子。“天”是最通常的說法,又稱蒼天、上天、上蒼、老天、老天爺等,如“蒼天在上”、“老天有眼”、“奉天承運”、“天譴”、“天生我材必有用”、“我的天啊”中的“天”。上帝可能就是太陽神,就是殷商的最高神祇帝俊。周王在冬至日祭祀上帝,就暗示是祭祀太陽神,因為冬至日那天黑夜最長。商周時期奉祀的日月天神,在《山海經》、楚帛書等文獻里都有記載。《海外南經》載:“東海之外,甘水之間,有羲和之國。有女子名日羲和,方浴日於甘淵。羲和者,帝俊之妻,是生十日。”《大荒西經》載:“有女子方浴月,帝俊妻常羲,生月十有二。”這說明帝俊之妻羲和生了十個太陽,常羲生了十二個月亮。這個天神帝俊就是太陽和月亮的父親,也就是日月之神。長沙子彈庫戰國楚帛書的創世神話說:“日月(俊)生……帝(俊)乃為日月之行。”這裡也說“日月”是由帝俊產生的,可見帝俊為日月之神的傳說,產生的年代非常久遠。在商周時期人們的觀念里,日月之神就是上帝明神,也是人君的象徵。《國語·周語上》載:“古者先王既有天下,又崇立上帝明神而敬視之,於是乎有朝日、夕月以教民事君。”韋昭註:“上帝,天也。明神,日月也。”《禮記·雜記下》記錄孟獻子的話說:“正月日至,可以有事於上帝。”周以十一月為歲首,周曆“正月”即夏曆十一月。“日至”謂冬至。這是十一月冬至日祭祀“上帝”的事例。鄭玄《禮記·郊特牲》註:“天之神,日為尊。”孔穎達《詩·小雅·十月之交》疏:“日者,太陽之精,至尊之物。”這就是古人把日神視為上帝神明的原因。《後漢書·五行志六》引《日蝕說》云:“日者,太陽之精,人君之象也。”戰國時代的《楚帛書》中,言“帝夋乃為日月之行”。鄭玄《詩·北風·柏舟》註:“日,君象也。”太陽神是人君的象徵,古代君王率領臣民對太陽神頂禮膜拜,自然有利於鞏固自己的權威和統治地位。帝俊是中國古代神話傳說中最為顯赫的人物,他不僅是日月之父,也是至高無尚的上帝。黃帝既是神話傳說五帝中的“中央天帝”,也成為古史傳說中最為顯赫的人文始祖。還有一種說法是,帝俊實乃商朝上帝的人格化。昊天上帝在商朝時稱為帝俊,商王認為帝俊是他們的祖先神,是全能之神,所以人民應該接受帝俊的子孫商王的統治,不能有二心,否則就會受到天罰。到西周則乾脆就稱為天或上帝,周王與商王一樣,自稱是“天子”,取義為“天之元子”,其目的實際與商王一樣。周代商後,帝俊從最高天神墜落為氏族英雄,改變了人類上古宗教一般的發展趨向,造就了獨具特點的中華文化。帝俊和東皇太一是上帝的不同表現。

上帝的本質

●其實【上帝】只是一個類別名詞

◆這個類別是描述:萬物起源、無窮創造力、無窮管理力、無私、仁慈、給予、養育、樂趣、安慰等【一切好事的根源】

●與其相關的類別有【神】【天使】【仙】【精靈】:特定事物的起源、一定的創造力、管理力、無私、給予、養育、樂趣、安慰等【特定好事的根源】

◆它們都是:值得依靠、信賴和仰仗的東西

◆名詞作用:可以作為一個思考好事的【工具箱】,來調用其中各種好的事物。

◆值得注意的是:它們都不是具體事物的類別名詞,而是所有事物良好一面的抽象名詞

○產生的情感生理基礎:

使用【全集然文明】邏輯:各種情感都是引導人們存在的特殊提示工具,簡稱為【導存特示】,這其中就包括了【正向特示】(一切良好的感覺,提示人們繼續朝著這個方向前進或取得更多相關事物);而這種【正向特示】的生理基礎就是各種引發良好感覺的【神經遞質】。於是很自然的,人們會把【產生良好感覺的事物】分成一個【類別】,而這個類別就是:上帝、神、天使、仙、精靈。

◆也正是因為這個類別中的事物值得信賴,可以引發人們的良好感覺,所以才會有人信仰上帝。

註:由於小孩容易理解一個絕對好的東西,所以他們能夠聽的懂【上帝】的含義。

出自《全集然文明.可存堂》(一個沒有副作用的信仰)

上帝觀

中國古籍

史書中最早出現“上帝”一詞的書籍是《尚書》和《詩經》。《禮記》里也多次提到上帝。

《尚書》:“天佑下民,作之君,作之師,惟其克相上帝,寵綏四方。”

《尚書·湯誓》:“王曰:“予惟聞汝眾言,夏氏有罪,予畏上帝,不敢不正。”

《詩經》:“皇矣上帝,臨下有赫,監觀四方,求民之莫。”

《禮記》:“是月也,天子乃以元日祈谷於上帝。”

昊天上帝(來自《尚書》)或皇天上帝(北京故宮供奉的牌匾)是上天、天帝、天父(與“地母”相對)、皇天(與“后土”相對)、老天爺等的正式稱謂。上帝在中文的本意為泛指主宰天地宇宙的神,自古就在中文中出現。《通典》記載,周禮設六官,其中以六輅祭祀昊天上帝和東、南、西、北、中五大方位天帝:一曰蒼輅,以祀昊天上帝。二曰青輅,以祀東方上帝。三曰朱輅,以祀南方上帝及朝日。四曰黃輅,以祭地祇、中央上帝。五曰白輅,以祀西方上帝及夕月。六曰玄輅,以祀北方上帝及感帝、神州。東方青帝太昊(伏羲氏),南方炎帝(神農氏),中央黃帝(軒轅氏),西方白帝(少昊),北方黑帝(顓頊),為人格化的五位上帝。莊子認為,萬事萬物本於道,天由道而生。墨子把上帝鬼神看作人類之外的另一種生靈。東漢大儒鄭玄聲稱“上帝者,天之別名”,並有六天一說,認為上帝有六位,即“昊天上帝”加東、南、西、北、中,五方上帝。宋朝理學派大儒朱熹認為,“天”、“帝”、“道”、“理”都是同一本體的不同稱呼,心學派陸九淵、王陽明則認為“吾心即宇宙,宇宙即吾心”。早期的上帝,帶有濃厚人格神色彩,如《尚書》“商書·伊訓第四”中提到:“惟上帝不常,作善降之百祥,作不善降之百殃。”後期儒家信仰中“上帝”的人格神色彩消亡,僅被視為哲學上的無形無名的“本體”,稱為“理”。而人格神的上帝信仰則為道教所繼承,發展為道經中的“昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至尊玉皇上帝”,簡稱玉皇大帝,但已不再作為至上神(道教信仰,“道”的化身“三清”高於代表“天”的“玉帝”)。

古文獻記載,虞舜、夏禹時已有昊天上帝,稱為“類”。在殷商甲骨文中,昊天上帝是“帝”,或稱“上帝”,他是自然和下國的主宰,他的周圍還有日、月、風、雨等作為臣工使者。祭祀上帝要殺死或燒死俘虜和牲畜,作為祭品,耗費大量的財富。遠古時代祭天,是祈求上天太陽神保佑,以獲得農業豐收,人畜興旺。據《尚書·堯典》、《史記·五帝本紀》、《淮南子·天文訓》等史書記載,我國夏代以前祭天,是祭太陽祈年的,殷周以來祭天皆用火。《周禮》記有:“祀昊天上帝,以實柴祀日月星辰,以 燎祀司中、司命、觀師、雨師”,註:“三祀皆積柴……燔燎而生煙”,《禮記·祭法》:“燔柴於泰山祭天也。”商代的統治者多以“天命自居”,認為自己的地位是上天給予的。《尚書·盤庚》:“先王有服,恪謹天命。”《詩經·商頌·玄鳥》曰:“天命玄鳥,降而生商。”:“殷人的宗教生活,主要是受祖宗神的支配。他們與天、帝的關係,都是通過自己的祖宗作中介人。”殷人有靠先祖來“賓帝”的觀念。所謂的賓帝就是商代的先王在上帝左右,上帝對商王有護佑和懲戒的能力。到了周代,“天”的觀念逐漸代替了殷人所說的“上帝”、“帝”。天帝的形象被人格化,周王又有了“天子”的稱謂。周王是作為天帝之子在人間統治人民的,他也要象侍奉父親一樣侍奉天帝。祀天就是對天帝的侍奉、享獻的儀式。殷周以來,對天帝的稱呼也日趨繁化,有:帝、上帝、天、皇天、昊天、皇天上帝、昊天上帝、維皇上帝,等等,指的都是有意志的人格化的神。天本來只有一個,但是到了漢代讖緯之書風行以後,便出現了“六天”之說。據說,天上的紫微宮是天帝之室,北辰(北極星)名耀魄寶,即為天帝,一名“太一”,是“天神之最尊貴者”。在太微宮中,則有五個星位,即為五方天帝。五帝是“五行精氣之神”,人間的帝王和朝代就是五帝輪流所感應而生的,因此也稱為“感生帝”,如堯是赤帝所感生,舜是黃帝所感生,禹是白帝所感生,湯是黑帝所感生,周文王是蒼帝所感生。帝王祭天當然要祭祀與自己一朝相應的天帝。周代祭天的正祭是每年冬至之日在國都南郊圜丘舉行。“圜丘祀天”與“方丘祭地”,都在郊外,所以也稱為“郊祀”。圜丘是一座圓形的祭壇,古人認為天圓地方,圓形正是天的形象,圜同圓。祭祀之前,天子與百官都要齋戒並省視獻神的犧牲和祭器。祭祀之日,天子率百官清早來到郊外。天子身穿大裘,內著袞服(飾有日月星辰及山、龍等紋飾圖案的禮服),頭戴前後垂有十二旒的冕,腰間插大圭,手持鎮圭,面向西方立於圜丘東南側。這時鼓樂齊鳴,報知天帝降臨享祭。接著天子牽著獻給天帝的犧牲,把它宰殺。這些犧牲隨同玉璧、玉圭、繒帛等祭品被放在柴垛上,由天子點燃積柴,讓煙火高高地升騰於天,使天帝嗅到氣味。這就是燔燎,也叫“禋(yīn)祀”。隨後在樂聲中迎接“屍”登上圜丘。屍由活人扮飾,作為天帝化身,代表天帝接受祭享。屍就坐,面前陳放著玉璧、鼎、簋等各種盛放祭品的禮器。這時先向屍獻犧牲的鮮血,再依次進獻五種不同質量的酒,稱作五齊。前兩次獻酒後要進獻全牲、大羹(肉汁)、鉶羹(加鹽的菜汁)等。第四次獻酒後,進獻黍稷飲食。薦獻後,屍用三種酒答謝祭獻者,稱為酢。飲畢,天子與舞隊同舞《雲門》之舞,相傳那是黃帝時的樂舞。最後,祭祀者還要分享祭祀所用的酒醴,由屍賜福於天子等,稱為“嘏”,後世也叫“飲福”。天子還把祭祀用的牲肉贈給宗室臣下,稱“賜胙”。後代的祭天禮多依周禮制定,但以神主或神位牌代替了屍。秦代祭天的有關資料甚少,只知道有三年一郊之禮。秦以冬十月為歲首,郊祀就在十月舉行。漢高祖祭祀天地都由祠官負責。武帝初,行三年一郊之禮,即第一年祭天,第二年祭地,第三年祭五畤(五方帝),每三年輪一遍。成帝建始元年(前32 年)在長安城外昆明故渠之南建圜丘。翌年春正月上辛日(第一個辛日)祭天,同祭五方上帝。這是漢代南郊祭天之始。後漢在洛陽城南建圜丘,壇分上下兩層,上層為天地之位,下層分設五帝之位,壇外有兩重圍牆,叫做“壝(Wéi)”。南北朝時郊祀制度也有一些變革。一是少數民族政權祭天雖采漢制,常有民族傳統禮儀摻入。二是梁代南北郊祭天地社稷、宗廟,都不用犧牲,而用果蔬。三是圜丘壇外建造屋宇,作為更衣、憩息之所。舊制全用臨時性的帷帳,南齊武帝永明二年(483 年)始用瓦屋。

宋代圜丘合祀天地後,要在皇城門樓上舉行特赦儀式,赦免囚徒;改日,要到景靈宮祖宗神像前行“恭謝禮”。遼代祭天禮與祭山禮同時舉行,在祭祀契丹族先祖所居住的木葉山(今遼寧西北老哈河與西拉木倫河交匯處)時,設天神、地祇之位。金初每年五月初五、七月十五、九月九日行拜天禮。金世宗大定後才有較完備的南郊圜丘祀天之禮。宋朝在祭祀祀儀上因襲唐朝,“冬至祀昊天上帝於圜丘,以五方帝、日、月、五星以下諸神從祀。又以四郊迎氣及土王日專祀五方帝,以五人帝配,五官、三辰、七宿從祀”(《宋史·禮志三》)。宋代祭天也附祭五方帝,黃帝因而在祭天禮中也得到附祭。大德九年(1305),中書省討論圜丘祭天,主張只按《周禮》祀昊天上帝,取消五方帝附祭。但至大三年(1310)又按唐宋慣例,以五帝從祀。元代英宗至治二年(1322),有旨議南郊祀事,當時有人認為:唐宋以來,壇上神位既設昊天上帝第一等,復有天皇大帝,其五帝與太一、天一等都沒有可靠依據。元代文宗至順以後,官方祭天祀典發生重大變化,即正式廢除了對五方帝的祭祀。元初,一度“合祭昊天上帝、皇地、五方帝於南郊”,但皇帝已不親祀。文宗至順以後,祭天“惟祀昊天上帝”,又取消了四時郊迎之制,結束了黃帝作為方帝享祀的歷史。明太祖即位後,命李善長探究祭天之禮的源流,並斟酌古今之宜,務在適中,定議以聞。李善長研究祭天之禮後說:“國有大事在祀,今當遵古制,分祀天地於南、北郊。歲冬至,皇帝大祀天於南郊,昊天上帝南向,以大明、夜明、星辰、太歲諸神配。方丘在北郊,歲夏至,皇帝大祭地於方澤。”從而進一步簡化禮儀,“正祀典,凡天皇、太一、六天、五帝之類,皆為革除。”在早期圜丘郊天儀式中,黃帝處於昊天上帝之下的二陔西南未地。它的地位較為顯赫。在祭品供奉上,黃帝與天(地)、始祖各供一犢,而四方帝共供二犢,日月北斗共供一犢。雖然後來,黃帝與其他四帝供品基本趨同,僅僅只有顏色的差異,但這仍然改變不了五帝以黃帝為核心的地位。

元初有蒙古民族的拜天禮。憲宗時曾在日月山拜天,且合祭昊天后土。元世祖忽必烈至元時才在大都(今北京)麗正門東南七里處建祭天台。成宗大德時建圜丘,南郊祀天。明太祖洪武十年(1377 年),改變圜丘禮制,定每年孟春正月合祀天地於南郊,建大祀殿,以圜形大屋覆蓋祭壇。明成祖遷都北京後,在正陽門南按南京規制建設大祀殿,於永樂十八年(1420 年)建成,合祀天地。嘉靖九年(1530年),世宗改變天地合祀制度,在大祀殿之南另建圜丘。清代基本沿襲明制。世祖(順治)定都北京後即恢復修建正陽門南天壇各種配套建築,後經乾隆時改修,成為今天所見到的天壇古建築群。它包括圜丘、大享殿、皇穹宇、皇極殿、齋宮、井亭、宰牲亭等。清人祭天除採用漢制外,還保留了本民族入關前“謁廟”之禮,入關後改稱“祭堂子”。

中國民間神話信仰和主流文化儒家信仰中的天、上帝、天帝、昊天上帝,在道教神話中演化為玉皇大帝。在道教信仰中,玉皇大帝為天界、神界的皇帝,但他並非道教中的最高神,在民間則被認為是主宰宇宙的至尊天神。在道教神學體系中的玉皇上帝,乃「四御」之一。「四御」為道教天界尊神中輔佐「三清」 的四位天帝。

而據《史記》和《楚辭》記載,戰國秦漢時中國人(特別是貴族)崇拜的最高神是太一(也稱泰一、泰皇、太皇、東皇太一),

屈原《九歌·東皇太一 》里有:

“吉日兮辰良,穆將愉兮上皇。

撫長劍兮玉珥,璆鏘鳴兮琳琅。

瑤席兮玉瑱,盍將把兮瓊芳。

蕙餚蒸兮蘭藉,奠桂酒兮椒漿。

揚枹兮拊鼓,疏緩節兮安歌,陳竽瑟兮浩倡。

靈偃蹇兮姣服,芳菲菲兮滿堂。

五音紛兮繁會,君欣欣兮樂康。”

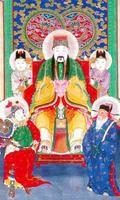

玄天上帝

全稱北方真武玄天上帝,也稱北極玄天上帝。常被簡稱為北帝、真武大帝或玄天上帝。其又有玄武大帝、北極大帝、北極佑聖真君、開天大帝、元武神等稱;俗稱上帝公、上帝爺或帝爺公。其象徵北極星,為統理北方之道教大神、統領所有水族(故兼水神),因北方在五色中屬於黑色,又稱黑帝。玄天上帝亦是明朝鎮邦護國之神,明朝官方建了許多玄天上帝廟,並由官方祭祀。北帝據說擁有消災解困,治水御火及延年益壽的神力,故頗受擁戴。據《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》說,玄天上帝是太上老君第八十二次變化之身,托生於大羅境上無欲天宮,為淨樂國王及善勝皇后之子。皇后夢而吞日,覺而懷孕,經一十四月及四百餘辰,降誕於王宮。後既長成,遂舍家辭父母,入武當山修道,歷42年功成果滿,白日升天。玉皇大帝有詔,封為太玄,鎮於北方。《佑聖咒》稱玄天上帝是“太陰化生,水位之精。虛危上應,龜蛇合形。周行六合,威懾萬靈”。因此,北帝屬水,當能治水降火,解除水火之患。明代宮內多建真武廟就為祈免水火之災。北帝消滅龜精蟒妖於腳下的功勞又被元始天尊封其為玄天上帝。而玄天上帝不僅僅統率所有水域的安全,他還是北極星的化身,可指引船隻航行於正確方向,不會迷失於海上。北帝肖像圖至於玄武一詞,原是二十八宿中北方七宿的總稱。屈原《楚辭》之《遠遊》篇有句稱:“召玄武而奔屬”。玄武七宿之形如龜蛇,故注稱,“玄武謂龜蛇,位在北方,故曰玄,身有鱗甲,故曰武”。北宋開寶年間,玄武神降於終南山。太平興國六年(981年)封為翌盛將軍。宋真宗大中祥符七年(1014年)加封為翌聖保德真君,後為避聖祖趙玄朗之諱,改玄武為真武。北宋宋真宗、宋徽宗、宋欽宗等屢有加封。玄武七宿之中有斗宿。道教重視斗星崇拜,稱“南斗注生,北斗注死”,凡是人從投胎之日起,就從南斗過渡到北斗。人之生命壽夭均由北斗主其事。因此,人祈延生長壽,都要奉祀真武大帝。

上帝一詞首先出現於儒家經典——五經,這五部經書都提到了該詞,其中最早的是《尚書》的“虞書·舜典”。除此之外,四書等其他的儒家經典以及各史書中也提到了上帝,有時也稱昊天上帝,在古代中國的原初神話和宗教體系中,指的是至上神,字面意思就是“在上的帝王”,意味著“最高的主宰”,也稱為“帝”,或者“天”,“太一”。北京天壇祈年殿即為歷代君主祭祀上帝之處,內供奉有昊天上帝之神位。

中國古代上帝信仰有兩種起源,一是對“天”(天空、宇宙)的崇拜,一是對北極星(北辰、帝星)的崇拜。

《通典》記載,周禮設六官,其中以六輅祭祀昊天上帝和東、南、西、北、中五大方位天帝:一曰蒼輅,以祀昊天上帝。二曰青輅,以祀東方上帝。三曰朱輅,以祀南方上帝及朝日。四曰黃輅,以祭地祇、中央上帝。五曰白輅,以祀西方上帝及夕月。六曰玄輅,以祀北方上帝及感帝、神州。東方青帝太昊(伏羲氏),南方炎帝(神農氏),中央黃帝(軒轅氏),西方白帝(少昊),北方黑帝(顓頊),為人格化的五位上帝。

莊子認為,萬事萬物本於道,天由道而生。墨子把上帝鬼神看作人類之外的另一種生靈。東漢大儒鄭玄聲稱“上帝者,天之別名”,並有六天一說,認為上帝有六位,即“昊天上帝”加東、南、西、北、中,五方上帝。宋朝理學派大儒朱熹認為,“天”、“帝”、“道”、“理”都是同一本體的不同稱呼,心學派陸九淵、王陽明則認為“吾心即宇宙,宇宙即吾心”。

天子祀上帝

古代中國只有天子有祭祀天帝的資格,祭祀上帝被認為是天義,是以華夏中國的歷代最高統治者被稱為天子。《說苑》指出“天子祠上帝,公侯祠百神,自卿以下不過其族”。中國後世王朝也繼續以這種規格祭祀上帝。殷商甲骨文就出現了上帝之名,當時的祭祀上帝就已經是天子的天權。普通人則祭祀太上老君(老子)和黃帝,這也成為道教的基礎。到了唐代以後,道教的上帝觀增加了『元始天尊』、老子的神格化『太上老君』、道的神格化『太上道君』的崇拜。

一、基督教和猶太教的耶和華神名翻譯

【希伯來文】יהוה (詞源הוה,羅馬字havah,意思是“變成”)

【羅馬字轉寫】YHWH/YHVH (讀音是“哈多那以adonay/ʔadoˈnaj/”,就是“主”的意思)

【英語讀法】傳統上是“耶和華”Jehovah,不過更準確的“雅威Yahweh”

【希臘語】θεός (用於新約原文,指的既是公神也是母神)

【希臘文羅馬字】theos (讀作“色奧斯”)

【拉丁文】deus (詞源是印歐詞根里的*deywós,意為“天上的”)

【英譯】god (詞源是印歐詞根里的* ghau(ə),意思是呼喊to call)

約翰福音第一章第一節說:“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.”

。

耶和華,這位以色列的主人、拯救者和“世人的統率者”這樣說:“以我為始,以我為終。除我之外無神靈存在。” 。猶太教禮拜的恭聽篇這樣引用《希伯來聖經·申命記》:“聽啊,以色列人!耶和華是我們的上帝,耶和華是我們惟一的上帝!”。

二、猶太教神祇的漢譯

猶太教的神祇觀和基督教的一神論都源於亞伯拉罕信仰,不過猶太教不承認三位一體,即猶太教只承認耶和華是一個本體,不承認耶和華有三個位格,更不承認耶穌是神子,因為猶太人在聖經《塔木德》記錄下耶穌只是一個私生子,是冒充神的罪人,就像巴蘭一樣。公元1世紀,承認三位一體和耶穌是神子的猶太人皈信基督宗教,造成了猶太教和基督宗教的分野。

三、伊斯蘭教的安拉(上帝)

安拉(真主)是伊斯蘭教所信仰的創造宇宙萬物的獨一主宰的名稱。音譯安拉。通用漢語的穆斯林因其為唯一真實的主宰而稱真主。通用突厥語,波斯語和烏爾都語的穆斯林稱“胡達””(意為“自有者”)。至於安拉一詞的來源,一說是古代閃米特人對造物主的尊稱;一說是由阿拉伯語中意為神的Ilah加冠詞a1組合而成的。表示專門受到崇拜的至尊的美名。根據《古蘭經》記述,伊斯蘭教興起前,一部分阿拉伯人和“有經人”(猶太教徒和基督教徒)都用安拉一詞稱呼所信奉的最高神,他們相信安拉是“天地的創造者,日月星辰的支配者”,是“人類生計的賜予者,災難的解救者”。但他們在信仰和崇拜安拉的同時,還為安拉樹立了名目不同的配神,並加以崇拜。 伊斯蘭教認為:正確的宗教信仰來自於宇宙最高的實在--造物主(真主)的啟示。所以摒棄眾多蕪雜無用的虛無神靈,獨尊真主為天地間唯一的最高主宰。

《古蘭經》簡明概述是:真主是最高的實在,唯一的真宰,最高的養育者、盟誓和契約的監督者、萬物的創造主,他自有自在,無始無終,永恆,無形無相,至仁至慈,賞善罰惡,本然自立,無所不能,超絕時空而又無所不在 ,絕對徹底獨一,無偶,全知全能,,同時又威嚴無比,善惡必報,清算神速。

在表達獨一無二真主本體的德性上,任何語言都有局限性,真主選用阿拉伯文降示經典,使認主獨一的信仰只有阿拉伯表達得最準確、最優美。任何其它語言的翻譯都不能真正表達原來的準確意思,例如中文把“安拉”翻譯成傳統習語詞:“真主”、“君主”、“主宰”、“神明”和“獨一無二”。任何語種的翻譯詞都是那個民族的歷史和文化載體,具有某些不純淨的語義學色彩,所以造成對阿拉伯文“安拉”的不純潔的詞語概念。“安拉”可以翻譯成獨一無二的真主,但不是哲學上的抽象概念,如因果、無極或先驗,也不是漢語中代表大自然的“皇天后土”或“天尊地卑”。其次,世界上任何獨一無二的東西都不是絕對孤立和自存、自主、自立、自我的完美實體,而真主不受任何實物的牽連和構成。第三,人類思維中任何東西,不論具體物品,或抽象的時間,都有始有終,而真主是無始無終,無邊際,無限制,是人們難以想像的極大和細微,無法描述的永恆。第四,人類所能看到或想像的東西都有一個“質”的思維概念,是人類思維的局限,所以,真主是超絕萬物的,是超絕人們思維想像的,是超絕人類“言之有物”的語言所能表達的。

伊斯蘭教否定基督教對上帝三位一體和道成肉身的解釋。

拜上帝會

19世紀中期,洪秀全、馮雲山受基督教布道書《勸世良言》的影響,在家鄉廣東花縣組織拜上帝會,並模擬《勸世良言》寫成《原道救世歌》、《原道醒世訓》、《原道覺世訓》等書,作為該會教義,同時又制定了宗教儀式與會規。洪秀全曾專程到廣州學習基督教教義,但因其“信仰不純”而未能受洗。其後他便自稱天父“爺火華”次子,稱“爺蘇”為天兄,並將此作為組織管理農民起義隊伍的手段。拜上帝會雖曾得益於基督教,但在許多方面與基督宗教大相逕庭,被視為異端邪教。洪秀全以拜上帝會為組織形式,以會員為基本力量,發動反清武裝起義,建立了太平天國。

基督教

1、意為全知、全能、全智、全視、全權、全愛、全造的永遠至高並永生者,無所不在、無所不能、無所不知、無所不有。

2、認為是萬有的創造者、宇宙的統管者、真理的啟示者、選民的拯救者和罪惡的審判者。

最初,上帝現身在摩西面前的時候,說“我是自有永有的”;猶太人因此稱上帝為“雅赫威”,由於當時希伯來文獻只標記輔音,所以用拉丁語字母來表示這個單詞就是YHVH。平時猶太人用“主人”(adonai)這個單詞的發音來誦讀YHVH,只有每年猶太歷七月初十日大祭司進入至聖所時,才能在約櫃前說出這個單詞的正確發音。歷史上聖殿多次被毀,祭司血統混雜於其他家族中,這個單詞的發音因此失傳了。宗教改革時期,馬丁·路德將聖經從原語種翻譯成德語,必須解決YHVH的發音問題,所以他很有想像力地把adonai的元音嵌入YHVH中,成了YaHoVaH,英語即為Jehovah,這就是中文“耶和華”的來歷。現代隨著希伯來語的復興,聖經考古學發現了YHVH的正確發音及其真意——至高無上、獨一無二的主宰。

而希伯來語“上帝”(Elohim)這個詞是“神明”這個詞的眾數形式——希伯來語單詞分單數、雙數和眾數三種形式——顧名思義,上帝是“創造諸神明的大神”。聖經認為,上帝是萬有的創造者、宇宙的統管者、真理的啟示者、選民的拯救者和罪惡的審判者。這也是《聖經》的解釋,所以《聖經》不承認在萬物創造以前,除了耶和華還有別的上帝存在。

根據《創世記》中的典故,上帝先在黑暗和混沌中創造了光,接著創造了天地、生物和人。根據埃及和希臘的神話傳說,宇宙中最初只有一個上帝,而後誕生了很多上帝,分別創造自己的天、地、水、風、雲、山和河流等自然事物,而宇宙是在諸上帝誕生以前就已經存在了,只不過是以另一種方式而已。雖然諸上帝們能夠決定人和自然,但他們也只是包含於宇宙的一種存在。根據這種認識,宇宙也會被上帝認為是永遠存在的事物。相反的是,《聖經》認為上帝是超越虛無和萬物的惟一創造者。 上帝讓世人來到世間,就是讓世人了解,熱愛他並為他效勞的。決不能對上帝的意志產生懷疑!感謝萬能的上帝,世人呀!祈求上帝接受對他的祭獻吧!

道教

祭祀儒教的上帝是天子的特權。普通人則祭祀太上老君(老子)和玉帝,武當山玄天上帝聖牌這也成為道教的基礎。到了唐代以後,道教的上帝觀增加了『元始天尊』、老子的神格化『太上老君』、道的神格化『太上道君』的崇拜。 在道教信仰中,玉皇上帝,全稱為“太上開天執符御歷含真體道玉皇大天帝”或“太上開天執符御歷含真體道昊天玉皇上帝”, 又簡稱玉皇大帝、玉皇天尊、玉皇尊帝、玉皇大天帝、玉帝、昊天上帝,為天界、神界的皇帝,“三代天尊者,過去元始天尊,見在太上玉皇天尊,未來金闕玉晨天尊。然太上即是元始天尊弟子。從上皇半劫以來,元始天尊禪位。三代天尊亦有十號:第一曰自然,二曰無極,三曰大道,四曰至真,五曰太上,六曰道君,七曰高皇,八曰天尊,九曰玉帝,十曰陛下”。但他並非道教中的最高神,在民間則被認為是主宰宇宙的至尊天神。在道教神學體系中的玉皇上帝,乃「四御」之一。「四御」為道教天界尊神中輔佐「三清」 的四位天帝。宋朝皇帝出行的軍樂中有讚美詩《玉皇大帝》曰:

“太霄玉帝,總御冠靈真,威德聳天人。寶文瑞命符皇運,綿遠慶維新。洞開霞館法虛晨,八景降飆輪。含生普洽平鴻福,聖壽比仙椿。

至真降鑒,飆馭下皇闈,清漏正依依。範金肖像申嚴奉,仙館壯翬飛。萬靈拱衛瑞煙披,岸柳映黃麾。九清祚聖鴻基永,堯德更巍巍。

元符錫命,祗受慶誠明,恭館法三清。開基盛烈垂無極,金像儼天成。奉迎霞布甘泉仗,簫瑟振和聲。靈辰協吉鴻儀畢,萬國保隆平。

膺乾撫運,垂慶洽重熙,元聖嗣鴻基。發揮寶緒靈仙降,感吉夢先期。良金璀璨范真儀,精意答蕃厘。宮神館崇嚴配,萬祀播葳蕤。”

亞伯拉罕教

YHWH的漢譯 YHWH的神學變遷 伊斯蘭教的安拉(上帝) 伊斯蘭教和基督教的唯一神及其使者

基督教中的上帝 摩尼教的上帝 巴哈伊教的上帝 錫克教的上帝YHWH的漢譯 YHWH的神學變遷 伊斯蘭教的安拉(上帝) 斯蘭教和基督教的唯一神及其使者基督教中的上帝 摩尼教的上帝 巴哈伊教的上帝 錫克教的上帝

展開.

一、基督教和猶太教的耶和華神名翻譯

【希伯來文】יהוה (詞源הוה,羅馬字havah,意思是“變成”)

【亞拉姆語】Alaha

【阿拉伯文】Allah

【羅馬字轉寫】YHWH/YHVH (讀音是“哈多那以adonay/ʔadoˈnaj/”,就是“主”的意思)

【英語讀法】傳統上是“耶和華”Jehovah,不過更準確的“雅威”

【希臘語】θεός (用於新約原文,指的既是公神也是母神)

【希臘文羅馬字】theos (讀作“色奧斯”)

【拉丁文】deus (詞源是印歐詞根里的*deywós,意為“天上的”)

【英譯】god (詞源是印歐詞根里的* ghau(ə),意思是呼喊to call)

因為猶太人亡國後忘記了希伯來語,YHWH就只有輔音,沒有元音,無法讀出了,所以《約翰福音》第一章第一節說:“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶθεὸςἦν ὁ λόγος.”。 ”就連十誡里也規定“不可妄稱adonai之名”(出埃及記20:7)。猶太人不敢直接念神聖的耶神名號YHWH,只記錄下了輔音而無元音,避諱改以另一字Adonay(吾主)來讀YHWH。經書上是把Adonay的元音a-o-a注在YHWH之下,讀時絕不與YHWH合念,而是逕改讀之為Adonay。公元前三世紀~前一世紀時,希臘文七十士譯本LXX把YHWH依猶太避諱傳統,直接改寫作kurio (LORD),日後之眾譯本亦隨此傳統。新約中引舊約經文是根據七十士譯本,故整部新約只見以主kurio稱YHWH名,不見任何YHWH之音譯或意譯稱名。

英文中的god和德文里的Gutt都源自基督教盛行前的印歐語系中的古哥特語guth,原意是指“受祈求者”或“所祭祀者”,詞根是“鑄造”指鑄造而成的神像。

譯名演變

基督教的神YHWH最初按照亞拉姆語音譯為真主阿羅訶(Alaha,同阿拉伯語“安拉”)。 明末,利瑪竇來華傳教,把YHWH譯作“天主”、“天”、“上帝”、“天帝”。其《天主實義》說:“天主之稱,謂物之原。如謂有所由生,則非天主也。物之有始有終者,鳥獸草木是也 ; 有始無終者,天地鬼神及人之靈魂是也。天主則無始無終,而為萬物始焉,為萬物根柢焉。無天主則無物矣。物由天主生,天主無所由生也。”《坤輿萬國全圖》說:“天主創作萬物於寰宇。”而其撰於1595年的《交友論》還說:“上帝給人雙目、雙耳、雙手、雙足,欲兩友相助,方為事有成矣。”4年後,利瑪竇在《二十五言》中又說:“上帝者,生物原始,宰物本主也。”除了“上帝”、“天主”之外,利瑪竇還創造了“聖母”(原為皇太后的尊稱)、“聖經”(原指儒家經典)等詞。其《上大明皇帝貢獻土物奏》:“謹以原攜本國土物,所有天帝圖像一幅,天帝母圖像二幅,天帝經一本。”他發現儒家追求的上帝就是基督教中的上帝,儒家認為上帝啟示聖人,基督教中上帝也是啟示先知,他便開始傳揚他的發現。這引起了明朝士大夫和佛教學者的極度不滿。崇禎年間的《刻辟邪集序》中說:“有利馬竇、艾儒略等,託言從大西來,借儒術為名,攻釋教為妄,自稱為天主教,亦稱天學。”利瑪竇死後沒多久,儒士和僧眾對天主教進行了激烈的攻擊,崇禎十二年(1639年)批判基督教的合集《聖朝破邪集》八卷(亦題《破邪集》或《皇明聖朝破邪集》)出版。

同時,利瑪竇的傳教方式也引起了不了解東方文化的其他傳教士以及羅馬教廷的不滿。由於《哥林多前書》第10章不許祭祀人鬼祖宗:“外邦人所獻的祭,是祭鬼,不是祭神。我不願意你們與鬼相交。你們不能喝主的杯,又喝鬼的杯。不能吃主的筵席,又吃鬼的筵席。”因此1715年3月19日,羅馬教皇克萊蒙十一世發布教皇敕令《自那一天》禁止中國天主教徒敬天祭孔祭祖: “西洋地方稱呼天地萬物之主用“斗斯”(Deus [God]) 二字,此二字在中國用不成話,所以在中國之西洋人,併入天主教之人方用“天主”二字,已經日久。從今以後,總不許用“天”字,亦不許用“上帝”字眼,只稱呼天地萬物之主。如“敬天”二字之匾,若未懸掛,即不必懸掛,若已曾懸掛在天主堂內,即當取下,不許懸掛。” 1877年,有120位外國新教傳教士在上海集會,這次集會的會議紀要中有:“據《新舊約》所論之‘上帝’,即《六經》所言‘上帝’若合符節,其揆一也。迨後諸教士各執己見,辨論孔子之道。有云:‘儒書所載之上帝,非造化主宰’。”清末民初法文《教務月志》載文詆毀利瑪竇和湯若望、南懷仁等,‘罪其喜引古書上帝,而不專用天主名,罪其阿悅華人,而將順其禮俗’。羅馬朝廷對東方文化不了解,所以才會犯錯。利瑪竇發現了東方文化中的一些精華,並用上帝的話語詮釋,為福音傳播做了很大貢獻。

神學變遷

YHWH原本只“是亞伯拉罕的神,以撒的神,雅各的神”,唯一的神。《聖經·舊約》中有YHWH和Elohim、El三個稱謂,YHWH本來是古希伯來信仰中的類似巴力那樣的雨神、風暴神(《詩篇》第29首)。西元前6世紀,以色列王國覆滅,猶大王國約西亞燒毀了耶和華殿中亞舍拉和巴力的神像。猶太教禮拜的恭聽篇這樣引用《希伯來聖經·申命記》:“聽啊,以色列人!耶和華是我們的上帝,耶和華是我們唯一的上帝!”YHWH是最高統一神,“以我為始,以我為終。除我之外無神靈存在。”是“全知”“全能”“全善”的創造者和救世主。居魯士釋放巴比倫的猶太精英以後,尼希米和以斯拉受到啟示,強調了啟示傳統,預言彌賽亞(即耶穌)再次降臨拯救以色列人,重建以色列王國。由於歷經波斯人、希臘人、羅馬人的異族統治,猶太人對舊約理解和政治立場產生差異,分化為不同教派,包括強調律法傳統的法利賽人和以祭司長為中心的撒都該人,以及拒絕耶路撒冷祭司權威的異見者在曠野組成的艾賽尼教派。受瑣羅亞斯德教的影響,艾賽尼教派強調啟示,期待彌賽亞的降臨和世界末日。在基督教信仰中,耶穌是救世主,是神子,是三位一體的神的聖子位格道成肉身。信耶穌得永生,耶穌用血與人類立了新約,舊約也就因此成全。神是良善的,出於對人類的愛而為了人類的原罪被釘十字架,用他的血洗清了人類的原罪,通過信仰耶穌是神子以及耶穌死而復活,人類就能進入天國,重新與神在一起。因為神讓耶穌復活了,所以信靠耶穌的人死後也能復活。猶太教不承認耶穌是神子,不承認三位一體,即猶太教只承認耶和華是一個本體,不承認耶和華有三個位格,因為猶太人在聖經《塔木德》記錄下耶穌只是一個私生子,是冒充神的罪人,就像巴蘭一樣。公元1世紀,承認三位一體和耶穌是神子的猶太人和大量外邦人皈信基督教,造成了猶太教和基督宗教的分野。

安拉(Allah)、阿羅訶(Alaha)與亞拉姆語以羅伊(Eloi)、以利(Eli)、厄力(El)同源,耶穌死的時候喊“以羅伊,以羅伊,拉馬撒巴各大尼?”穆罕默德受基督徒的影響,信奉了亞伯拉罕的神、“穆薩和哈倫的主”,信奉亞當(阿丹)、諾亞(努哈)、亞伯拉罕(易卜拉欣)、摩西(穆薩)、耶穌(爾撒)為神的先知,並以最後先知的身份在麥加和麥地那傳異端,“我確是真主的僕人,他要把經典賞賜我,要使我做先知”。在《古蘭經》前“有穆薩的經典,做世人的準繩和恩惠。這是一本阿拉伯文的經典,能證實以前的天經”。《古蘭經》是“天經原本”,是未經歪曲的。宣揚“如果你們喜愛真主,就當順從我;(你們順從我),真主就喜愛你們,就赦宥你們的罪過。真主是至赦的,是至慈的。”(《古蘭經》3:31)穆罕默德的出現驗證了《聖經》中的預言:凡靈不認耶穌,就不是出於神。這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來。現在已經在世上了。(約一4:3).

猶太教、基督教、摩尼教、伊斯蘭教的唯一神都是亞伯拉罕的神,但他們所承認的先知和經典(神的話語)不一致,這造成了亞伯拉罕諸教之間的衝突。猶太教的神啟傳統,也造成了眾多先知應運而生,世界上的主要宗教的創始人都聲稱自己是亞伯拉罕的神的先知或者使者。

伊斯蘭教的安拉

安拉(真主)是伊斯蘭教所信仰的創造宇宙萬物的獨一主宰的名稱。音譯安拉。通用漢語的穆斯林因其為唯一真實的主宰而稱真主。通用突厥語,波斯語和烏爾都語的穆斯林稱“胡達””(意為“自有者”)。至於安拉一詞的來源,一說是古代閃米特人對造物主的尊稱;一說是由阿拉伯語中意為神的Ilah加冠詞a1組合而成的。表示專門受到崇拜的至尊的美名。根據《古蘭經》記述,伊斯蘭教興起前,一部分阿拉伯人和“有經人”(猶太教徒和基督教徒)都用安拉一詞稱呼所信奉的最高神,他們相信安拉是“天地的創造者,日月星辰的支配者”,是“人類生計的賜予者,災難的解救者”。但他們在信仰和崇拜安拉的同時,還為安拉樹立了名目不同的配神,並加以崇拜。 伊斯蘭教認為:正確的宗教信仰來自於宇宙最高的實在--造物主(真主)的啟示。所以摒棄眾多蕪雜無用的虛無神靈,獨尊真主為天地間唯一的最高主宰。安拉有99個尊名。

《古蘭經》簡明概述是:真主是最高的實在,唯一的真宰,最高的養育者、盟誓和契約的監督者、萬物的創造主,他自有自在,無始無終,永恆,無形無相,至仁至慈,賞善罰惡,本然自立,無所不能,超絕時空而又無所不在 ,絕對徹底獨一,無偶,全知全能,同時又威嚴無比,善惡必報,清算神速。

伊斯蘭教否定基督教對上帝三位一體和道成肉身的解釋。 伊斯蘭教承認基督教的先知,但以色列人和基督徒“篡改經文,並拋棄自己所受的一部分勸戒。”而穆罕默德帶來的《古蘭經》則是從真主降臨的“一部明確的經典”,因受真主的護佑而絲毫未被篡改。“信我們所受的啟示,與易卜拉欣、伊斯瑪儀、伊斯哈格、葉爾孤白和各支派所受的啟示,與穆薩和爾撒受賜的經典,與眾先知受主所賜的經典;我們對他們中任何一個,都不加以歧視,我們只順真主。”

伊斯蘭教和基督教的唯一神及其使者

伊斯蘭教承認所有基督教的先知,但認為穆罕默德是唯一神最後的先知。同時,認為耶穌不是神子,只是先知。

摩尼教的上帝

摩尼教的唯一神也是猶太教、基督教、伊斯蘭教的唯一神,也只有先知和經典的區別。西元3世紀中葉波斯人摩尼(Mani)聲稱自己是神的先知,也是最後一位先知。摩尼的目標是要建立一個世界性的宗教,超越一切的宗教傳統。因為耶穌說過“父因我的名所要差來的聖靈,他要將一切的事,指教你們”,而且“還有好些事要告訴你們,但你們現在擔當不了,只等真理的聖靈來了,他要引導你們明白一切的真理”,“真理的聖靈,乃世人不能接受的。”摩尼據此聲稱自己是釋迦摩尼、瑣羅亞斯德和耶穌的繼承者,是真主的先知,也是最後一位先知。摩尼說:“智慧和神跡不斷的被神的使者傳給人類。因此曾經使者是來自印度的佛祖,在另一個時代則是來自波斯的瑣羅亞斯德;再一個時代則是西方的耶穌。現在啟示再次降臨,在這個最後時代的預言則通過我,摩尼,來自巴比倫的真主的使者。”摩尼教受到瑣羅亞斯德教和基督教、佛教的影響,其教義在諾斯底主義的影響下主張靈魂從肉體上徹底解脫,因而強調禁慾、食素。同時也包括了佛教的轉世說和敘利亞的天使說。另外則反對猶太教,把猶太教視為黑暗神的創造物。摩尼教的十二使徒叫做慕闍(magistri),72主教稱作拂多誕。

基督教神學家奧古斯丁最初也加入這教派,前後長達九年的“摩尼教徒”。摩尼死後不到5年,奧古斯丁加入基督教並反對摩尼教。不過,奧古斯丁的神學思想受摩尼教影響很深。

巴哈伊教的上帝

巴哈伊教的創始人是伊斯蘭教的異端米爾扎·海珊·阿里·努里,巴哈伊的意思是“上帝之榮耀”。根據巴哈伊的教訓,宗教的歷史是神差遣先知,對人類進行教化的進化過程。神派遣列代聖使亞伯拉罕、摩西、佛陀、瑣羅亞斯德、基督、穆罕默德和巴孛。 巴哈歐拉是其中最新的一位。巴哈伊教相信獨一、不滅的神,他是萬物的創造者,宇宙中的一切存在皆為其所造。神的存在是永恆的,無始無終,並且是“人格化的神,不可知,不可觸及,是啟示的源泉,永恆,全知,永在和全能的。”雖然神不可直接觸及,但他可以被受造物感知,並且有意願和目的。巴哈伊教相信,神通過多種方式表達其旨意,包括使用先知或聖師(亦稱“上帝之顯示者”)。為表達神的意願,眾先知在世界各地建立宗教。 巴哈伊教義中,神是如此偉大以至無法為人類完全認知,或描述出完整和準確的形象。在巴哈伊教里,神使用一些稱號,例如“全能者”,或“至愛者”,並且強調神的一體性,他們拒絕三位一體之類的信條。

錫克教的上帝

錫克教是一種試圖把印度教和伊斯蘭教融為一體的新宗教,其信仰的唯一真神也就是伊斯蘭教和基督教的唯一神YHWH,唯一真神創造世界,在生死之外,上師是唯一真神的使者,傳播上帝的真理,上師共十任,第十一任是聖經《阿底格蘭特》。

錫克教嚴格信仰一神論,認為神是唯一的、是全知全能的,是宇宙萬物的締造者,是公證而仁慈的。主張在神的面前人人平等,反對種姓分離與歧視婦女。信仰業報輪迴說,人要靠神的惠顧和上師的指導纔得以解脫。尊崇上師,將其奉為神的使者,並信奉上師的預言,上師享有無上的權力,其傳承是由前任指定自己的繼承者。反對祭祀制度與偶像崇拜,主張簡化禮儀,朝拜聖地,積極入世。