歷史由來

察關

察關一根魚桿插在溪邊,次日便長了枝葉,連村名由來的傳說都這么生髮,從最初的“插竿”的傳奇到”察關”的詩意,是村人經年的對話與村莊成長的豐富。一如村邊的小溪,幽幽的清流中伴著悠遠的歡唱。那位在溪邊的釣者,釣出機緣,成了察關開村的始祖,他的怡然與悠閒,不僅建立了自已內心的秩序,也留給村莊和村人有了千百年的恬靜與和諧。

地理位置

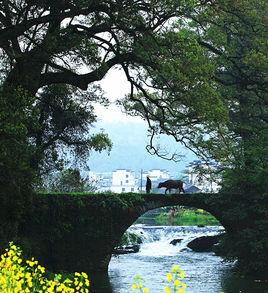

察關水口——祭酒廳

察關水口——祭酒廳察關村位於江西省婺源縣浙源鄉北部,現屬於虹關村委會管轄;古村座落在春秋時期吳楚兩國劃疆之地的浙嶺(即吳楚分源)南麓,因地處要塞,自古被認為是婺源的北大門,是古代徽州府治(今安徽歙縣)至饒州府(初治在今江西波陽)的主要通道,有“吳楚鎖鑰無雙地,徽饒古道第一關”之稱,徽饒古道,大名鼎鼎的徽商(吃苦負重的徽商又被稱為徽駱駝)就是沿著這條路發家致富的。婺源第二高峰——高湖山東南端,村莊背枕青山,面臨清溪,整個村落嵌於錦峰繡嶺、清溪碧河的自然風光之中,達到了房屋群落與自然環境巧妙結合的神美意境。

交通旅遊

村子對外交通較為便利,北通休寧黃山,下往婺源景德鎮。往北走到達嶺腳村走松珍公路即可以到達安徽省休寧縣城黃山市;往南走新修的清(華)嶺(腳)公路可到達清華鎮,清華鎮可直接通往婺源縣城和景德鎮市。

每天早上8:30起每2小時一趟婺源縣城至清華、浙源 ,到清華鎮之後,要在在清華換車至浙源,到浙源察關村。嶺腳—清華—婺源的班車,上午6點、7點兩趟前往婺源縣城,下午13點多一趟。

老馬路下

老馬路下村中現有幾家農家旅館,乾淨衛生,價格實惠,服務周到,每晚在30——120元左右

最佳旅遊時間

春季和秋季都是婺源察關的最佳旅遊時間,而春季更佳。每年的3月中旬-5月中旬,春雨綿綿,一片生機,山高林密,雲霧繚繞,油菜花、梨花、桃花開遍整個山野、村前屋後,是婺源最美的時節,這時有蕨菜、香菜、薺菜、香菇、黑木耳,馬齒莧菜等野菜,滿山可採摘。去婺源賞秋最好的季節是11月中旬至11月底。察關水口的古楓樹古橋是一道亮麗的風景,後山林中有:蜜桃、板栗、雞心栗、米棗、楊梅、毛栗、野生獼猴桃、野山楂等野果。

察關旅遊,風景在水口,體驗在節日。

水口景色一年四季不同,主要在春夏秋三季。

婺源人很注重節日,每年的清明,端午,七月半,中秋,春節都是大節日。

春節

春節龍燈文化是必不可少的,每年龍燈主要在中秋和正月上演,在節日裡去察關過節,是一種非常好的鄉村文化體驗。嫁娶風俗也是一種很好的體驗。

察關

察關歷史人物

詹必勝,必勝公,字公進,謚奉忠,生於唐武宗四年(844年),唐著名忠勇將軍,唐僖宗光啟三年(887年),為閩中王潘知牧,後為福州府署先鋒兵馬使,戰死疆場。

詹劍峰,現代著名學者,1902年10月17日出生於江西省婺源縣浙源鄉察關的一個小茶商之家。他自幼酷愛讀書,一生讀書、教書、著書,與書結下了不解之緣。他12歲就讀完《左傳》、《四書》、《五經》、《史記》、《漢書》等典籍,並能作詩詞歌賦。16歲參加全縣舉人秀才會考,他的文章《人不可以無恥》獲得第一名。1926年,24歲的詹劍峰赴法留學。次年,進入巴黎大學主攻西方哲學,還研讀心理學、邏輯學、世界史。在法國學習期間,詹劍峰結識了巴金,並與之成為好友。當時,詹劍峰住在法國瑪倫河畔的一個叫做沙多一吉里的小城。巴金也在此養病並補習法文,他們一同寄居在當地一所中學裡。因為志趣相投,他們很快結為好友。每天清晨,他們都起得很早,常常一起出門,在寂靜的瑪倫河邊的樹林裡悠閒地談話,邊走邊討論問題,然後散步回去,各人走進自己的房間,做自己的工作。詹劍峰歡喜陸游的詩,住在隔壁臥室的巴金經常能聽到他在朗誦《劍南詩稿》。

詹劍峰是巴金第一本小說的第一個讀者。1928年,巴金處女作《滅亡》完稿,他把內容謄清在五本硬紙面的練習本上,並把這五本謄清稿交給了詹劍峰看。詹劍峰很是欣賞巴金的文學寫作才能,認真閱讀過後,給予了“寫得精彩,好看”的好評,同時也指出它在文字上的個別疏漏處,這使得巴金信心倍增,並決定自費出版此書。在擬定筆名時,出於對一位客死異鄉的同學的紀念,巴金取其姓名中“巴”字作為筆名的第一個字,恰好當時詹劍峰從外面進來,他見巴金正為自己的筆名苦苦思索,一眼看到桌上放著英譯本克魯泡特金的《倫理學》,就笑著建議用那個“金”字,巴金接受了,就在“巴”字後面加了個“金”字。

1932年回國後,曾在家鄉創辦培元國小並任校長,後在徽州中學任教員兼總務主任。1933~1938年應省立安徽大學校長傅銅之邀任該校教授。1940年前往蘇皖臨時政治學院任教授。1941~1943年在暨南大學任教授。1944~1947年在江蘇學院任教授兼教務主任。1947~19 49年在國立安徽大學任教授。

1952年後一直任華中師範學院政治教育系教授。曾當選為第三屆全國人民代表大會代表,第二、三、四屆湖北省人大代表,第三、四、五屆武漢市政協常委。為中國邏輯史學會顧問, 中國邏輯學會理事,湖北省哲學史學會名譽會長,湖北省哲學學會副會長,華中師範學院學術委員會委員、政治系邏輯學—哲學史教研室主任。

詹一直從事哲學、邏輯學研究和教學工作,曾先後講授哲學概論、倫理學、邏輯、科學方法、西洋哲學史、西洋政治思想史、西洋文化史、法文、邏輯與科學方法論、社會學、教育哲學、西洋教育思想史、社會教育學、西洋斷代史、康德哲學、漢語、老子哲學等17門課程。

在學術上,以在先秦哲學方面的突破性研究成果享譽學術界。代表作《墨家的形式邏輯》一書,論證了先秦無後期墨家,《墨經》基本上是墨子自著,創立辯學(邏輯)者是墨子的觀點。詹視墨書為一整體,引證墨書的其他篇章說明墨子一貫的邏輯體系,獨創了墨家形式邏輯體系學說。並於1980年在美國召開的國際中國哲學討論會上宣讀了自己的論文,這是中國代表在西文國家哲學會議上第一次宣讀論文。該書出版後,引起國內外學術界的重視,幾次再版,行銷聯邦德國、美國、新加坡、日本等國家及香港地區,1980年被推薦到全國首次書市展銷。

其著作有《哲學概論》、《倫理學》、《科學方法論》、《西洋古代哲學史》、《西洋近代哲學史》、《西洋政治思想史》、《西洋文化史》、《墨子的哲學與科學》和《老子其人其書及其道論》等,還發表學術論文十數篇,提出了一些創造性的見解。

1928年,詹劍峰先生留學法國時曾在巴黎與巴金、桂丹華等同學合影,那時他們風華正茂,在異國他鄉尋求真理,從他們的眼神中,可以看到一種渴望、一種朝氣。詹劍峰先生與巴金先生友誼深厚,據說巴金這一筆名還是和詹劍峰一起商定的。悠悠時光已逝,這兩位當年的好友在以後的人生長河中選擇了不同的方向:巴金先生走上了文學創作道路,成為了中國20世紀非常有影響力的作家,而詹劍峰先生則沉潛於書齋,從事哲學研究,雖然聲名沒有巴金那么顯赫,但亦是碩果纍纍。

景觀

自然保護片區

該片森林保護片區近1200多畝,是察關村民留給後代的一片青山,這也是全球唯一保護模式——婺源自然村森林保護區模式的林區,主要為杉樹,松樹,竹子以及其他喬木。

水龍槍

據《婺源縣誌》載,該銅質水龍槍是1911年擔任廣東粵漢鐵路總經理兼工程師詹天佑從婺源旅粵同鄉會那裡了解到家鄉察關村遭了火災,燒毀了許多房屋,便去廣州永隆公司訂購了這台水龍,贈送婺源家鄉的消防器材;此水龍槍系消防水龍的一部分距今有95年,且保存完好;該槍身鑄有陽楷書“察關崇儉堂”和“同利號”字樣。現已被婺源縣博物館收藏。

察關水口

——2007年被評為"中國經典景觀村落",“徽州最美水口”, 1974年由祝新運先生主演的電影《閃閃的紅星》外景拍攝地,也是電影《捕蛇少年》的拍攝地;2016年電視劇版《致青春》的主要拍攝地。察關水口主要包括文昌閣,祭酒橋,祭酒廳,28棵古樹(古樟樹,古楓樹,古苦櫧樹,古櫟樹等),印石浮紗,徽饒古驛道,嵐山廟溪。

文昌閣舊址,這裡是昔日察關學子寒窗讀之所,只剩下涼亭一間,雖有些破舊,但馬頭牆、飛檐、戧角、黛瓦仍彰顯徽派氣息。

祭酒橋,長約42米,寬約6米,內高約7米,跨徑約14米。又名寡婦橋,號稱“中國第一寡婦橋”,由於徽州山多地少人多,大部分人很早就外出經商,徽州地區多老幼和寡婦,相傳此橋建於南宋中葉,距今已有800多年,後因年久損毀,由村中一寡婦四方募錢,捐資照原樣復建。橋上本有石欄,後村人念其功德,特將石欄拆去,取無欄(男)之意。故該橋又名“寡婦橋”。時至今日,村人每逢婚嫁喜事,必不行經此橋,不惜繞道遠行,以避“寡婦”之諱。“

察關

察關祭酒廳,”本里高祖十三世,本德公,行十二,字叔義,宋紹興年間,舉春秋明以及第,三任金華太守,後稱疾不仕歸里,慶元已犯年建亭七間,造村末水口大橋,號“祭酒橋”,同時建一亭子“;這就是祭酒橋和祭酒廳的歷史。

28棵古樹(察關樟樹,古楓樹,古苦櫧樹,古櫟樹等)組成的古樹群,參天而立,斑駁的樹幹上交錯的虬枝在春風的摧促下綻出了簇簇新枝,灑下了一片綠蔭。這些古樹全都繞著一座單孔石拱橋而種,當地人取“二十八星宿(秀)拱月”之意,就稱該橋為“秀拱橋”。

印石浮沙,人站在石拱橋上向上游望去,河中臥著一塊大如巨鯨,狀若寶印的磐石,那就是“印石浮沙”。相傳村中哪位學子能撼動此石,日後定能“高中狀元,貴為將相”。

徽饒古驛道,由長江以北通往徽州、饒州等地的客商必經之道,故被稱“古徽道”,“徽饒道”即屬舊時的“國道”。在此處古驛道穿祭酒廳而過,從下面的十堡村往北經由古村,通往北面的徽墨名村虹關村,在經由浙嶺通往安徽休寧縣板橋鄉。

此外還有關帝廟,詹氏宗祠,崇儉堂等古建築。

歷史

察關村景點在於他的水口文化,察關也是徽州的一個村落,水口是一種風水文化,同時也具備了多重功能。

防衛

無論是山越遺民還是入遷漢人,經歷了千餘年征服與被征服的抗衡和波及到此的戰亂後,都體驗到防禦在維持生存的諸多條件中的突出地位。徽州多數村落四面環山,人們自然而然都把水口視作“關隘”,由“獅”、“象”把門。天然的形勢加上人工的修整,可以大大增強居民的安全感。“徽饒古道,錦鎖南關”便講述了察關村與其察關水口地理位置的重要性。

界定

徽州人多地狹,人們因追求生存需要而對土地產生強烈的占有欲,人人都想控制一方他人不能隨意染指的生存空間。在基本保持聚族而居狀態的徽州,水口即是界定村內、村外兩大空間領域的最明顯標誌。過去村落間械鬥,往往是“進了水口就打”、“趕出水口為止”。村中老人過世,女性親屬哭著送葬,走到水口便須返回家中;一堆稻草灰也是燒在水口上。特別是社屋這一專門祭祀社公的建築,也往往建在水口附近。而社公正是管轄這一方土地的神靈。

實用

徽州山區的村落多在山塢中,一般正是風道。若有水口的關閉,就可以減輕山風的肆虐,此為防風功能。冬天裡“出了水口就凍得沒做頭(不得了)”是好多村落的普遍現象。而對於座落在半山腰或山頂的村落來說,水口的防止水土流失、山體崩塌的作用顯得更加重要。 象徵:在徽州人的觀念中,水口的形勢狀態主宰著村落的盛衰和安危,它是一村居民生死、前程的象徵。如績溪馮村自元代開族以來,“尚未能大而光也”,後“本堪輿之說,因地制宜,辟其牆圍於安仁橋之上,像應天門;築其台榭於理仁橋之下,像應地戶。”結果“物阜而丁繁,一時稱極盛焉。”此類記載在當地的譜牒中比比皆是。也正是這一原因,過去的族眾往往對水口的一石、一草、一木都不敢輕舉妄動。

聚會

隨著水口的不斷建設,這裡就會成為村中風光宜人之場所:溪流潺潺,花紅柳綠,塔樓偉立。不僅地方俊彥流連於此,詠答唱和,父老兄弟出作入息,亦鹹會於斯,聊天作樂,呈現出一派祥和與寧靜。

導向

就象陶淵明所描繪的桃花源那樣,當一個外地人在徽州的幽靜山野,沿一灣溪水蜿蜓前行。突然兩山夾峙,無從覓路。此時,那格外茂密的林木、隱隱約約的樓影又引領著他從狹小入口繼續前行。正所謂“山重水複疑無路,柳暗花明又一村”。這樣,水口便充當了他的空間嚮導。 在對水口的建設中,徽州各村都煞費苦心。在山腰及山頂的村落,多在村下邊種植大片的毛竹和樹木。在山塢的村落,為徹底扼住水口,增加鎖鑰氣勢,建設方式則多在兩山夾峙之處修橋,並在橋兩端山上植以常綠樹。祁門奇嶺村就是一個典型:在狹窄的谷口,建起一座碩大的樓閣,兩側又建有屋宇數楹,構成嚴密的防禦型建築群。若山谷相對開闊,則除建橋外(有時甚至將筆直的河段特意改成“之”字形),還築堤,堤上植以常綠樹。歙縣黃備村即屬此類。而在平原無山可依之處,則需另作安排。如歙縣棠樾,水口在地勢較低的東南角,地勢較為平坦,為徹底關住水口,就在此仿北斗布局堆築了七個高大的土墩,俗稱七星墩,墩上植樹木,墩盡處為一村諸水尾,跨水建橋,橋上並建義善亭。若村落較大,財力厚實,還常建牌坊、廟、亭、文昌閣、奎星樓、文峰塔等高大建築。當然,這一切均以風水觀念中的“障空補缺”為依據。 總之,水口雖小,但從中可窺視出徽州居民對自然與人類社會和諧、統一的生存環境的不懈追求。

附錄

附近旅遊推薦

吳楚分源——浙嶺油菜花海

中國歷史文化名村——嶺腳村

中國歷史文化名村,徽墨名村——虹關村

婺源第二高峰——高湖山

經典薈萃景觀

察關水口景觀——江西省婺源縣浙源鄉察關村

虹關水口景觀——江西省婺源縣浙源鄉虹關村

皇都普修橋景觀——湖南省通道縣皇都村

黃田村鳳子河景觀——安徽省宣城市涇縣榔橋鎮黃田村

金坑梯田景觀——廣西壯族自治區桂林市龍勝縣和平鄉金坑大寨

思溪村口景觀——江西省婺源縣思口鎮思溪村

烏東水系景觀——貴州省黔東南州雷山縣烏東村

張谷英大屋景觀——湖南省岳陽縣張谷英鎮張谷英村