疾病概述

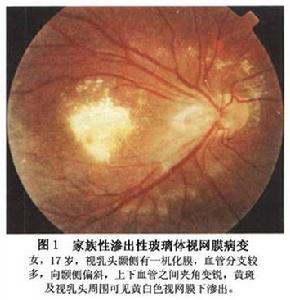

家族性滲出性玻璃體視網膜病變(familialexudativevitreoretinopathy)由Criswick和Schepens於1969年首先提出並予以命名。此後在歐美及日本文獻中屢有報導。本病同時侵犯雙眼,兩側病情輕重不一定相等。眼底改變與早產兒視網膜病變酷似,但本病發生於足月順產新生兒無吸氧史且多數有常染色體顯性遺傳的家族史,與後者不同。家族性滲出性玻璃體視網膜病變本病同時侵犯雙眼,兩側病情輕重不一定相等,多數有常染色體顯性遺傳的家族史。正家族性滲出性玻璃體視網膜病變(familialexudativevitreoretinopathy,FEVR)是一種以玻璃體視網膜病變為主的遺傳性疾病,大多數為常染色體顯性遺傳。主要表現為周邊部視網膜血管發育異常、新生血管形成及其繼發性眼病如玻璃體混濁、牽拉性視網膜脫離等。臨床上較少見,且臨床表現差異大,可無症狀或因繼發眼病而就診,極易造成漏診或誤診。發病機制

有人認為是胚胎期視網膜血管和玻璃體發育異常,屬先天性視網膜皺褶的變異型然而亦有人認為足月產新生兒在視網膜血管發育上可出現個體差異或發育不良者,視網膜鋸齒緣附近存在無血管區。出生時,因胎兒血紅蛋白(fetal hemoglobin)氧飽和度的驟然上升,胎兒氧分壓(fetal PO2)轉入新生兒氧分壓(neonatal PO2)時的急劇變化等,導致視網膜末梢血管收縮、阻塞,使局部缺血、缺氧,誘發周邊部眼底血管異常增生,從而引起滲出、出血、機化等一系列病理改變。產生與早產兒視網膜病變有著極為相似的眼底改變和演變過程。

臨床表現

家族性滲出性玻璃體視網膜病變

家族性滲出性玻璃體視網膜病變本病為慢性進行性疾病。視力損害因視網膜與玻璃體病變輕重而有所不同。當發生牽拉性視網膜脫離時,可致失明。病變發展常限於幼年時期,至18歲後如無牽拉性視網膜脫離則很少再有視力下降。據報告牽拉性視網膜脫離發生率可達21%絕大多數見於30歲之前。

有作者將本病分為3期:

1.第1期 用間接檢眼鏡加鞏膜壓迫檢查,可見顳側周邊部視網膜受壓處及其周圍蒼白視網膜血管無異常。視網膜亦無滲出性改變。 表現為玻璃體後脫離合併有雪花狀混濁。

2.第2期 顳側視網膜自赤道部至鋸齒緣出現新生血管。視網膜及其下方滲出。局限性視網膜脫離,顳側纖維血管膜牽引視網膜血管,形成黃斑偏位。玻璃體增厚,周邊視網膜有新生血管和纖維膜形成。

3.第3期 病變進一步發展視網膜內及視網膜下滲出,玻璃體纖維化,最終由於纖維血管增殖發生牽拉或合併孔源性視網膜脫離。

併發症:

可並發白內障虹膜萎縮新生血管性青光眼等眼球前段病變,新生血管性青光眼及玻璃體出血。

有家族史無早產吸氧史雙眼罹病、玻璃體混濁以及特殊的檢眼鏡下和FFA所見,為本病診斷的重要根據。

鑑別診斷

需要與本病鑑別者有早產兒視網膜病變和Coats病。早產兒視網膜病變有早產、低體重、吸氧史,無家族史Coats病無玻璃體病變、無廣泛的玻璃體視網膜粘連且滲出也不限於周邊眼底,檢眼鏡下表現與本病迥異。

檢查

FFA顯示視網膜血管分支眾多,分布密集,在赤道部附近呈扇形並突然中止末端吻合,有異常螢光素滲漏。眼底周邊部視網膜毛細血管有無灌注區。

治療

本病尚無有效治療。病變區早期雷射光凝,有望阻止病變的進一步發展。本病發生的牽拉性視網膜脫離復位困難,必要時可試行玻璃體切割和鞏膜扣帶術。

預後

預後的優劣,決定於病變程度和病情是否進展而異。如病變停止於第1期,視功能尚可保持。如繼續發展,玻璃體視網膜損害嚴重,則預後不良。