疾病概述

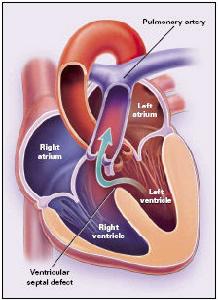

室缺又稱:室間隔缺損,或心室間隔缺損(VSD)。也可為複合心臟畸形的一個組成部分,如見於法樂四聯症完全性房室通道等。

疾病病理

在胚胎的第5~7周,分別自心室尖部由下而上、心球嵴處自上而下形成肌性間隔,並由來自房室瓣處心內膜墊的膜部間隔與前二者相互融合,形成完整的心室間隔,將左右心室腔完全隔開,如果在此發育過程中出現異常,即會造成相應部位的心室間隔缺損。一般系單個缺損,偶見多發者。

按照缺損所處的部位,一般將其分為下列四種類型:

①室上嵴上缺損:缺損鄰近肺動脈瓣環或主動脈瓣環。面積較大的主動脈瓣環下缺損,由於右冠瓣缺乏足夠的支持,舒張期時該瓣可向缺損處脫垂,產生主動脈瓣關閉不全。

②室上嵴下缺損:高位膜部室間隔缺損,又稱膜周部缺損,是最常見的一種類型。如缺損較大,可因位於其上方的無冠瓣失去支持而脫垂,產生主動脈瓣關閉不全。

③隔瓣後缺損:又稱房室管型缺損,為低位膜部缺損,其特點是缺損面積一般較大,其右後緣為三尖瓣隔瓣其部及瓣環,房室傳導束即沿缺損左右、後、下緣通過,修補手術時應防止誤診。極少數病例缺損位於隔瓣的心房側(解剖學上,三尖瓣隔瓣位置較二尖瓣隔瓣略低),形成左心室與右心房之間相溝通。

④肌部間隔缺損:缺損位於右室流入道或近心尖部的肌性室間隔處,常是多發的。是較少見的一種類型。

臨床表現

缺損口徑較小、分流量較少者,一般無明顯症狀。缺損較大、分流量較多者,可有發育障礙,活動後心悸、氣急,反覆出現肺部感染,嚴重時可出現呼吸窘迫和左心衰竭等症狀。當產生輕度至中度肺動脈高壓、左至右分流量相應減少時,肺部感染等情況見減輕,但心悸、氣急和活動受限等症狀仍存在,或更形明顯。重度肺動脈高壓、產生雙向或反向(右至左)分流時,出現紫紺,即所謂艾森曼格綜合徵,體力活動和肺部感染時紫紺加重。最終發生右心衰竭。

體檢時,缺損口徑較大者,一般發育較差,較瘦小。晚期病例,可見唇、指紫紺,嚴重時可有仟狀指(趾),以及肝臟腫大、下肢浮腫等右心衰竭表現。分流量較大的病人,可見心前區搏動增強,該處胸壁前隆,叩診時心濁音界擴大。

心臟聽診:在胸骨左緣第3、4肋間(依缺損所處位置的高低而異)可聞及Ⅲ ~Ⅳ級全收縮期噴射性雜音,同一部位可捫及震顫。肺動脈壓升高者,在肺動脈瓣區可聽到第2音亢進。有時因缺損表面被腱索、乳頭肌或異常膜狀物覆蓋,致使雜音強度較弱,震顫亦不明顯,但根據其噴射性雜音的性質,仍可加以判斷。分流量較大者,在心尖部尚可聽到因流經二尖瓣瓣口血量增多而產生的舒張期隆隆樣雜音。嚴重肺動脈高壓、左右心室壓力相近者,收縮期雜音減輕以至消失,而代之以響亮的肺動脈瓣區第2心音或肺動脈瓣關閉不全的舒張期雜音(Graham Steell雜音)。高位室間隔缺損伴有主動脈瓣脫垂、關閉不全者,除收縮期雜音外尚可聽到向心尖傳導的舒張期遞減性雜音,由於兩雜音之間的間隔時間甚短,易誤為持續性雜音,測血壓可見脈壓增寬,並有股動脈“槍擊聲”等周圍血管體徵。

輔助檢查

心電圖檢查:視室間隔缺損口徑的大小和病期的早晚而異。小口徑的缺損心電圖可正常。較大的缺損,初期階段示左心室高血壓、左心室肥大;隨著肺血管阻力增加和肺動脈壓力升高,逐步出現左、右心室合併肥大;最終主要是右心室肥大,並可出現不全性束支傳導阻滯和心肌勞損等表現。

超聲心動圖檢查:可發現室間隔缺損處回聲中斷和心室、心房和肺動脈主幹擴大情況。高位較大缺損合併主動脈瓣關閉不全者,可見舒張期瓣膜脫垂情況。彩色都卜勒檢查可見經缺損處血液分流情況和並發主動脈瓣脫垂者舒張期血液倒流情況。超聲檢查尚有助於發現臨床漏診的並發畸形,如左心室流出道狹窄、動力導管未閉等。近年來,二維心動超聲和彩色都卜勒檢查已成為診斷先天性心血管畸形的主要手段,在很大程度上已可取代心導管檢查和心血管造影。

胸部X線檢查:小口徑缺損、左向右分流量較少者,常無明顯的心、肺和大血管影像改變,或僅示肺動脈段較飽滿或肺血管紋理增粗。口徑較大的缺損,當肺血管阻力增加不著,呈大量左至右分流者,則示左心室和右心室擴大,如左心室特別擴大,提示可能為巨大高位缺損合併主動脈瓣關閉不全;肺動脈段膨隆,肺門和肺內血管影增粗,主動脈影相對較小。晚期病例,肺血管阻力明顯增高、肺動脈高壓嚴重者,心影反見變小,主要示右心室增大,或合併右心房擴大,突出的表現是肺動脈段明顯膨大,肺門血管影亦擴大,而肺野血管影接近正常或反較細小。

右心導管檢查:測定和對比右側心腔的血氧含量,如右心室較右心房高出1.0容積%,說明心室水平有左至右分流;分流量較少的小口徑缺損,或缺損口徑雖不算小,但已有明顯的肺動脈高壓致使左向右分流量減少者,右室/右房血氧差常不足1.0容積%,疑有此種情況時,應加作吸氫試驗,對比觀察右側心腔各處氫離子曲線出現的時間,如右室較右房明顯超前出現,說明心室水平有左至右分流;嚴重肺動脈高壓、心室水平呈雙向或反向分流者,右室、右房間已無血氧差,可從同期測定的體動脈血氧飽和度不同程度的下降而加以驗證。測定右側心腔(特別是連續測定肺動脈和右心室)壓力,若右室壓力明顯超出肺動脈壓,根據其壓力曲線特徵,可瓣明其合併右心室流出道或/和肺動脈瓣狹窄的情況;一般按肺動脈壓與體動脈壓的比值判定肺動脈壓升高的程度,<40%者為輕度,40~70%者為中度,>70%者為重度。根據肺動脈壓力與心排血指數,換算出肺血管阻力,有助於手術時機的選擇和手術適應證及禁忌證的判定。測算肺循環與體循環血流量及二者的比值,一般以<1.3為低分流量,1.3~2.0為中分流量,>2.0為高分流量。

心血管造影:逆行性插管至主動脈根部,加壓注入造影劑,可判斷是否伴有主動脈瓣脫垂(關閉不全);導管插入左心室作造影,可判明室間隔缺損的部位、口徑以及是否合併左心室流出道狹窄等。

鑑別診斷

根據病史、體徵、放射線和心電圖檢查,再結合心導管檢查和心血管造影,診斷不甚困難。然而確立診斷時,應與下列疾病鑑別。

(一)心房間隔缺損

1.原發孔缺損與室間隔大缺損不容易鑑別,尤其伴有肺動脈高壓者。原發孔缺損的雜音較柔和,常是右心室肥大,在伴有二尖瓣分裂的可出現左心室肥大。心電圖常有P-R間期延長,心向量圖額面QRS環逆鐘向運行,最大向量左偏,環的主體部移向上向左,有鑑別價值。但最可靠的是心導管檢查,套用超聲心動圖檢查也是鑑別診斷意義。對左心室-右心房缺損的鑑別診斷應予注意。

2.繼發孔缺損收縮期吹風樣雜音較柔軟,部位在胸骨左緣第2肋間,多半無震顫。心電圖示不完全右束支傳導阻滯或右心室肥大,而無左心室肥大,額面QRS環多為順鐘向運行,主體部向右向下。

(二)肺動脈口狹窄:瓣膜型的肺動脈口狹窄的收縮期雜音位於胸骨左緣第2肋間,一般不至於與心室間隔缺損的雜音混淆。漏斗部型的肺動脈口狹窄,雜音常在胸骨左緣第3、第4肋間聽到,易與心室間隔缺損的雜音相混淆。但前者肺X線檢查示肺循環不充血,肺紋理稀少,右心導管檢查可發現右心室與肺動脈間的收縮期壓力階差,而無左至右的分流表現,可確立前者的診斷。心室間隔缺損與漏斗部型的肺動脈口狹窄可以合併存在,形成所謂“非典型的法洛四聯症”,且可無紫紺,需加注意。

(三)主動脈口狹窄:瓣膜型的主動脈口狹窄的收縮期雜音位於胸骨右緣第2肋間,並向頸動脈傳導,不致與心室間隔缺損的雜音混淆。但主動脈下狹窄,則雜音位置較低,且可在胸骨左緣第3、第4肋間聽到,又可能不向頸動脈傳導,需與心室間隔缺損的雜音相鑑別。

(四)肥厚梗阻型原發性心肌病:肥厚梗阻型原發性心肌病有左心室流出道梗阻者,可在胸骨左下緣聽到收縮期雜音,其位置和性質與心室間隔缺損的雜音類似,但此雜音在下蹲時減輕,半數病人在心尖部有返流性收縮期雜音,脈搏呈雙峰狀。

另外,X線示肺部無充血,心電圖示左心室肥大和勞損的同時有異常深的Q波,超聲心動圖見心室間隔明顯增厚、二尖瓣前瓣葉收縮期前移,心導管檢查未見有左至右分流,而左心室與流出道間有收縮期壓力階差,選擇性左心室造影示左心室腔小,肥厚的心室間隔凸入心腔等有助於肥厚梗阻型原發性心肌病的診斷。

(五)心室間隔缺損伴有主動脈瓣關閉不全:需與動脈導管未閉或主動脈-肺動脈間隔缺損鑑別。室上嵴上型的心室間隔缺損,如恰好位於主動脈瓣之下,可能將主動脈瓣的一葉拉下,或由於此瓣膜下部缺乏組織支持被血流衝擊進入左心室等原因,而產生主動脈瓣關閉不全。此時心室間隔缺損本身所引起的收縮期雜音,加上主動脈瓣關閉不全所引起的舒張期雜音,可在胸骨左緣的第3、第4肋間產生連續性雜音,類似動脈導管未閉或主動脈-肺動脈間隔缺損的雜音。但本病的雜音多缺乏典型的連續性,心電圖和X線檢查顯示明顯的左心室肥大,以及右心導管檢查和選擇性指示劑稀釋曲線測定發現右心室水平有左至右的分流可資鑑別。

(六)動脈導管未閉有兩種情況不容易鑑別,一是高位室間隔缺損合併主動脈瓣脫垂和關閉不全者,易與典型動脈導管未閉混淆。前者雜音為雙期,後者為連續性;前者主動脈結不明顯,後者增大。二是動脈導管未閉伴有肺動脈高壓,僅有收縮期震顫和雜音者,與高位室間隔缺損鑑別較為困難。前者脈壓差較大,雜音位置較高,主動脈結顯著。較可靠的方法是左心室或逆行性主動脈造影。

(七)主動脈-肺動脈間隔缺損室間隔缺損伴有主動脈瓣關閉不全雜音與本病高位缺損主動脈瓣關閉不全者很容易混淆,採用逆行性主動脈造影加以區別。

此外,在晚期患者伴有發紺者,應與其他發紺型心臟病如法洛四聯症、大動脈錯位伴有室間隔缺損等先天性畸形相鑑別。主要靠病史、肺動脈瓣區第二心音的高低、肺紋理多少和心電圖變化等,必要時左右心導管檢查和心血管造影檢查。

治療措施

室間隔缺損外科治療有一期手術與二期手術之分,前者即逕行缺損修補術,後者為先行肺動脈環束術,以後擇期行缺損修補術。

肺動脈環束術。方法為以寬3~4mm的Teflon帶條,環繞肺總動脈中段1周,收緊帶條並將其兩端相互縫連,其鬆緊度以環束遠段肺動脈壓力低於體動脈壓力的50%為度,藉以增加右室壓力,減少經室間隔缺損的左向右分流量,作為過渡性手術,以避免嬰兒期大口徑缺損直視修補手術的高死亡率。待1~2年後,再擇機施行缺損修補術。

此法是基於臨床觀察到單純性室間隔缺損合併中度肺動脈口狹窄的病人,其病情較穩定,且一般不產生明顯的肺動脈繼發性病變這一客觀事實,由Müller等於1963年所創用,並一度得到推廣。近年來,該手術已罕用,理由主要是肺動脈環束術本身的死亡率亦較高(16%左右)加上日後施行缺損修補術的死亡率(10%左右),數字就更高;環束術的鬆緊尺度難以掌握,術中術後發生過松過緊的因素較多,有因過松而需行第二次環束術者,過緊則促使經缺損反向分流及右心衰竭;第二期手術時,除修補室間隔缺損外,尚需拆除肺動脈上的束帶,操作十分困難,易損及肺動脈壁,或因肺動脈已呈器質性狹窄,需行管腔擴大手術,甚至有術後因肺動脈狹窄而需再次手術者。近年來由於嬰幼兒心內直視手術的發展,一期手術的死亡率反較二期手術的總死亡率低,總的效果也較好,因此晚近多主張一期修補術。肺動脈環束術僅限用於極少數有特殊情況的病嬰,如多發性篩孔型缺損、伴有主動脈縮窄導致嚴重心衰者,以及伴有其他複雜性心內畸形,嬰兒期難以滿意糾治者等。

室間隔缺損修補術:原則上,室間隔缺損確診之後,除有禁忌證(見下述)之外,應擇期手術,縫合或修補缺損,以避免發生細菌性心內膜炎、影響發育和正常生活、甚至喪失手術時機。

小口徑缺損有自行閉合可能,嬰幼兒期暫緩手術;中、小口徑缺損病理生理影響不著,以在學齡前手術為宜;大口徑缺損,心肺功能受損較重,特別是經積極內科治療仍頻發呼吸窘迫綜合徵者,如延以時日,自然死亡率較高,且因其肺血管繼發性病變發展早而快,常失去手術機會,或手術過晚致使手術死亡率太高,以及手術後康復較差等,因此主張在2歲內手術。高位缺損伴有主動脈瓣脫垂者,為防止瓣葉因長期脫垂髮生結構鬆弛、瓣緣延長等繼發性改變,和主動脈瓣關閉不全進一步加重,宜及早手術。並存房間隔缺損、動脈導管未閉等畸形者可同期手術糾治。合併主動脈縮窄者,可先行解除縮窄手術,然後視血流動力學情況,再擇期修補室間隔缺損。合併左室流出道狹窄,特別是狹窄段位於缺損遠側者,必須同期糾正治,否則會因缺損修補後,減壓“活門”不復存在,使左室壓力劇增,導致左心衰竭危及生命。

手術禁忌證:出現下列情況者,說明病期過晚,已失去缺損修補手術時機,如勉強為之僥倖度過手術關,亦無臨床效果,而且有手術加速其惡化致死之虞。①靜止和輕度活動後出現紫紺,或已有杵狀指(趾)。②缺損部位的收縮期雜音不明顯或已消失,代之以因肺動脈高壓產生的P2亢強或肺動脈瓣關閉不全的舒張期雜音(GrahamSteell雜音)。③動脈血氧飽和度明顯降低(<90%);或靜止時為正常臨界水平,稍加活動即明顯下降。④超聲都卜勒檢查,示心室水平呈以右向左為主的雙向分流或右至左(逆向)分流。⑤右心導管檢查,示右心室壓力與左心室持平或反而高出;肺總阻力>10Wood單位(800dyn、s、cm-5);肺循環與體循環血流量比值<1.2;或肺循環阻力/體循環阻力比值>0.75。

手術步驟與技術:氣管內插管全身麻醉下,經鎖骨下靜脈穿刺插入中心靜脈測壓管,經橈動脈穿刺插入動脈測壓管。前胸正中切口,縱向鋸開胸骨,切開心包後在右心室表面觸摸找出收縮期噴射性震顫最顯著外,作為擬定心臟切口及尋找缺損部位的參考。繞置上、下腔靜脈套帶。注射肝素後,自右心房(耳)插入上、下腔引血管,自升主動脈高位插入動脈給血管,並與人工心肺機系統連線。心肺轉流(體外循環)開始後,經血流降溫並保持全身溫度在25~30℃在嬰兒也可採用深低溫。於插管近端阻斷主動脈,並自其根部插針(管)加壓注入心臟停搏液,同時以4℃複方林格氏液灌入心包腔,心臟(主要是心室)周圍置放多個小冰袋,待心臟停搏後,勒緊上下腔套帶、阻斷其回心血流。切開心臟進行室間隔修補。在心內操作即將結束前開始經血流復位。心臟切口縫閉過程中排盡右側心腔內空氣,自主動脈根部插針排盡左側心腔及主動脈內氣體。開放主動脈阻斷鉗,恢復冠脈循環後,心臟可能自行復跳,否則待室顫活躍後給予電擊去顫,待心臟跳動有力,心電圖情況良時,逐漸減少體外循環血流量,直至停止心肺轉流。一般在開放升主動脈阻斷鉗、恢復冠脈循環後,至少再維持高流量心肺轉流15分鐘,以期心臟代謝及舒縮功能得到最大限度的恢復。

左心減壓管的套用:為防止心肺轉流期間及心臟復甦初期左心室膨脹受損,常需經房間溝處左心房插入一減壓管,並通過二尖瓣進入左室,使之腔內血隨時經插管引入體外循環系統,在心臟復甦情況良好和體外循環行循環系統,在心臟復甦情況良好和體外循環行將停止之前將其鉗閉。這特別適用於心臟擴大較著、術前心功能較差、需行主動脈瓣脫垂成形術者,以及並發某種程度的肺動脈口狹窄、肺內側支循環較多者;一般為單純性小口徑室間隔缺損手術時可免用。

心臟切口:一般而論,不論何種類型的室間隔缺損,均可通過右心室切口完成缺損修補術。為儘可能減少切口對右室功能的影響,切口宜做在右心室流出道前壁,依照該處附近冠狀血管的分布情況,分別採用縱切口、橫切口或斜切口,在能滿足心內操作的情況下,儘量做短切口,如需延長,儘可能延向肺動脈瓣環下方,而少涉及右心室體部。

為避免右室切口可能使其功能受損,按照缺損類型(解剖部位)的不同,可分別採用相應的其他切口。右心房切口,適用於膜部和膜周部缺損,經牽開三尖瓣隔瓣,顯露缺損進行修補,對三尖瓣隔瓣後的大口徑膜部缺損,有時需切開隔瓣葉基部,以資更好地顯露。肺動脈根部切口,適用於肺動脈乾及瓣環均較擴大時,牽開肺動脈瓣,作肺動脈瓣下缺損修補。主動脈基部切口,適用於需兼作主動脈瓣脫垂成形術或主動脈竇瘤修補等病例,可通過主動脈瓣孔行缺損修補。左心室切口,僅適用於近心尖部多發性肌部缺損,由於左室腔壓力大,易發生術後切口處出血,應慎用。除以上以缺損的病理解剖部位為選擇心臟切口的依據之外,外科醫師的經驗與習慣亦是決定的因素之一。

尋覓缺損的方法:根據手術前檢查分型,結合術中捫知右心室表現震顫最明顯處,切開心腔後不難發現缺損所在處。對口徑小、表面被腱索或膜狀組織覆蓋的缺損,可請麻醉師張肺,有血湧出處即缺損所在。對經上述方法仍未能確定缺損所在處時,可經左心室插管加壓注入美藍稀釋液以顯示。

缺損修補技術:依缺損大小和類型,分別採用不同的修補技術。直徑小於1cm的缺損,多可作直接縫合,如邊緣為纖維組織,可直接作間斷縫合,必要時外加褥式墊片縫合;肌性邊緣的小型缺損,以用褥式墊片縫合為宜,以防因縫線割裂肌肉影響手術效果。直徑>1cm的缺損,以用相應大小的滌綸或聚四氟乙烯織片縫補為宜,以免因直接縫合張力太大而撕脫。高位缺損修補時應防止誤傷其上方的主動脈瓣。

三尖瓣隔瓣後的大口徑膜部缺損,其右緣為隔瓣瓣環,傳導束即沿此而下,因此縫線宜置於隔瓣的基部。缺損的後下角邊緣組織為肌性,宜用褥式墊片縫法,並離開缺損邊緣不少於5mm。縫淺深度應僅及肌性間隔的近右室部分,以防損傷傳導束,鄰近隔瓣的1針,應同時穿過瓣葉基部邊緣,以防作結後此處有漏隙;其餘部分可與補片作連續縫合,必要時間作褥式墊片加強(圖1)。 圖1示三尖瓣隔瓣後巨大膜部缺損修補方法褥式縫線置於隔瓣基部及遠離缺損邊緣5mm處肌性間隔,以防損傷沿缺損右、後、下緣走行的傳導束高位缺損並發主動脈瓣脫垂、有明顯主動脈瓣關閉不全者,宜經升主動脈低位切口,將脫垂而變長的瓣緣多餘部分摺疊後,以褥式墊片縫合將其與附近的主動脈壁縫固,線結打在主動脈壁外,以求脫垂的瓣緣與鄰近瓣緣等長,閉合時不留縫隙。極個別脫垂的瓣葉已呈嚴重繼發性退行性變,不能滿意修復時,需行瓣膜替換術。如不能經主動脈切口通過瓣孔滿意地縫補室間隔缺損,則應另作右室切口完成之。

合併動脈導管未閉者,在體外循環插管等準備工作就緒後,可經擴大導管附近的心包切口,游離導管後,加以結紮或加墊結紮,如操作過程中因按壓肺動脈導致循環不隱,可在體外循環條件下,從速完成。另一種方法是在體外循環下,切開肺總動脈,在頭低位和低流量灌注下,從腔內縫閉或縫補導管開口處。然後按常規完成室間隔缺損修補。

手術後處理:除按一般體外循環心內直視手術後處理外,對術前有明顯肺動脈高壓者,術後宜持續套用呼吸器至翌日晨,如術後48小時仍不能脫離呼吸器,應做氣管切開取代氣管內插管。肺動脈高壓者常有術後循環不穩定,需用正性肌力藥物維持血壓。術後發生Ⅲ°房室傳導阻滯者,應確保起搏效能,有些病例系傳導束一過性損傷,數日內會自動恢復傳導功能。

手術效果:取決於病人的病情輕重、病期早晚,以及手術的完美程度和術後處理是否得當等。無明顯肺動脈高壓者,手術死亡率在2%以內,預後亦好,多可恢復如常人;術前已有嚴重的肺血管繼發病變者,手術後呼吸、循環系統併發症發生率高,死亡率也明顯增高,康復情況視其肺血管病變程度而定,如病變已成為不可逆轉者,預後較差。

近年來由於經驗的積累和技術的提高,Ⅲ°房室傳導阻滯的發生率已降至2%以下。缺損處殘餘分流比一般人想像的要高,有報導高達14%~25%者,如殘餘分流量較小,血流動力學影響不大,可臨床隨訪觀察,但在接受牙科和外科手術之前,宜使用強效抗生素,以防發生細菌性心內膜炎;分流量較大者,應擇期再次手術。