簡介

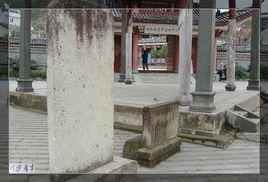

雲和鳳凰山古亭

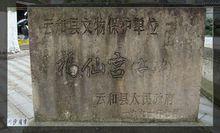

雲和鳳凰山古亭雲和鳳凰山古亭旁豎著古碑,乃縣保文物。有—塊南宋嘉熙四年(1240)宋理宗趙昀敕賜雲和“福勝廟”廟額,有尚書省奉救宣賜“福勝廟”為額的牒文,又有禮部核准施行公文一道下刻,乃淳祐十年(1250)建立的石碑。此碑相傳有“定風鎮颶”的神效,鄉人稱之為“定風碑”。

歷史

明、清以來,每年正月月半之後,溫州人即船運宣紙而來,居廟拓印《定風碑帖》,爾後運回溫州售賣,每帖可賣銀幾塊,且成俗例。凡出海運輸或打漁之戶,或沿海居民,均必購一幅備用。據傳,颶風起時,一展碑帖,大風立止,船安無事,故稱此碑為“定風碑”,鄉民尊之如神。

俗傳明代本土有王、柳二家結伴從商,於溫州海面遭遇強風,眼見船傾人覆,烏雲之中忽現金盔巨神,一揮神鞭,立馬風止浪靜。二人跪於船頭對天拜謝。夜夢有金甲神說:“我乃浮雲梅大將軍是也,我有石碑埋於城隍廟前祈豐橋下,望爾回去後,將之掘出,此後出海,可將碑帖隨攜,如遇風雨,將之展現,即可定風鎮颶。”二人回家後,果在祈豐橋下挖得石碑。乃於橋邊重葺廟宇,塑將軍像,立碑其中,年年拜祭。

梅大將軍確有其人,其姓梅名瑣,字屑齊,麗水黃溪垟人(時雲和尚未制縣),浮雲梅氏第十世先祖,生於唐僖宗時(875—888),歷仕五代為大將軍節度使,封武寧侯,有趙、楊、張、祝、李五將永隨左右。死後,朝廷賜廟享祭於浮雲,蔭庇一方平安。《括蒼金石志》李遇孫跋云:“水旱盜賊、救護驅塗、大顯靈異”。嘉熙初,裔孫鄉貢進士梅一飛等請準敕賜“福勝”二字,於淳祐十年(1250)立碑,碑中有理宗御印,加左丞相、右遠相籤押,裔孫梅成作序,有詳細記述。

“四失四得”

七百餘年來,“定風碑”歷經滄桑,曾四失四得。從南宋立碑後年久傾圯,至明末碑從黃溪(即後溪)中獲得;後因耿精忠之亂,此碑又被埋沒,康熙二十七年(1688)重修孔廟時,一支括柏突然抽青發芽,以至綠蔭蔽天,人們在樹下驚嘆之餘,又發現柏樹下石碑一角,掘地又重獲此碑,豎立柏樹下,稱為“瑞柏石”;後經變亂,柏枯碑坍,埋草莽中;道光元年(1821),訓導王武錫再次發現,豎立城隍廟下首呂祖祠中;解放後,又失所在,1983年第四次發現,才引起有關部門的重視,遷於鳳凰山公園路口,集中加以保護。

習俗

原已成俗例,每年正月十五日,雲和王、柳兩姓人都要置備三牲,由長輩帶領各自的子孫去梅大將軍廟祭碑,祭後將豬肉平均分給本姓參加祭碑之人,這叫“祭碑肉”。為了保證“祭碑”禮久延不衰,兩姓各自有專設的祭租田讓子孫代代挨戶輪值。這個風俗在明代就已開始,直至祭租田被土改為止。