簡介

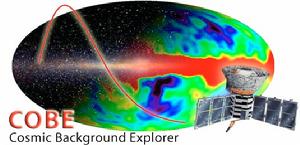

宇宙背景探測者

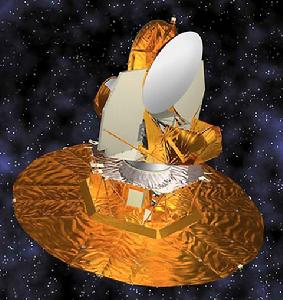

宇宙背景探測者1989年11月,美國發射了“宇宙背景探測者號”(COBE)衛星(簡稱“科勃”),12月,“科勃”首次探查深空時,看到了一個完美的宇宙,既無形狀亦無變異,大爆炸的餘輝是浩瀚、均勻的背景,以僅高於絕對零度的溫度向四方空間輻射。“科勃”證實宇宙始於一次猛烈的大爆炸而均勻擴張並冷卻至現在的狀態。美國科學家最近又觀測到一距離地球150億光年的雲團,這是迄今為止所觀測到的最大最遙遠的物體,這些雲團的產生和存在,是由於大爆炸造成的。美國宇航局的宇宙背景探測器(COBE)還發現了宇宙誕生中原始火球的殘留物,該小組的最新結果表明,大爆炸宇宙學通過了最嚴峻的考驗。

歷史

宇宙背景探測者

宇宙背景探測者在1974年,美國國家航空航天局(NASA)公告了一個讓天文學家參與的中小型探險家計畫。由外界獲得了121個提案,其中有三個是研究宇宙微波背景輻射的。雖然這些案子未能被紅外線天文衛星(IRAS)所接受,但這三個提案已經很清楚的傳達給美國國家航空航天局一個訊息。在1976年,美國國家航空航天局集合1974年這三個提案團隊,重新提出一枚聯合概念的衛星計畫。一年後,這個新團隊提出可以由太空梭或戴爾他火箭發射的繞極衛星,並稱之為宇宙背景探測者。他將攜帶下列的儀器升空:

1、微差微波輻射計(DMR) 一個測量微波的儀器,能夠描繪出宇宙微波背景輻射微小變動(各向異性)。(主要研究員為喬治·斯穆特。)

2、遠紅外線游離光譜儀(FIRAS) 一個分光光度計,用來測量宇宙微波背景輻射。(主要研究員為約翰·馬瑟。)

3、漫射紅外線背景實驗(DIRBE) 一個多波長紅外線探測器,用來測量塵粒發射的圖譜。(主要研究員為麥克侯斯。)

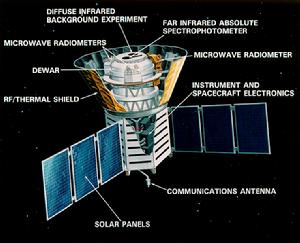

COBE解剖圖

COBE解剖圖美國國家航空航天局在排除了發射和數據分析的費用後,在經費不超過三千萬的條件下接受了這個提案。但由於探險家計畫下的紅外線天文衛星經費超支,使得戈達德太空飛行中心遲至1981年才開始宇宙背景探測者建造的工作。為了節省經費,宇宙背景探測者使用與紅外線天文衛星相似的紅外線探測器和液態氦杜瓦瓶。

宇宙背景探測者起初計畫在1988年由太空梭發射,但是STS-51挑戰者的爆炸導致太空梭停飛,而使計畫被延擱。美國國家航空航天局保留了宇宙背景探測者的工程師尋求其他的太空中心來發射宇宙背景探測者。最後,重新設計的宇宙背景探測者在1989年11月18日由戴爾他火箭發射進入太陽同步軌道。在1992年4月23日,一個美國的科學團隊宣布,它們從宇宙背景探測者的數據中發現了原始的種子:宇宙微波背景輻射的各向異性。這項基礎科學上的發現在世界各地的報導,包括紐約時報,都占上了頭版頭條。

2006年,服務於美國國家航空航天局位於麻州綠堤戈達德太空飛行中心的約翰·馬瑟,和加州柏克萊加州大學的喬治·斯穆特共同獲得了諾貝爾物理獎,以表彰他們在宇宙微波背景輻射的黑體形式和各向異性上的發現。

太空船

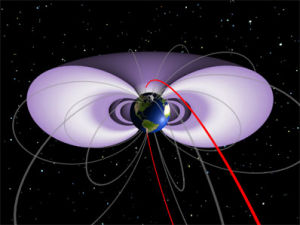

上圖顯示了地球上的范艾倫輻射帶(Van Allen Belts)。輻射帶分為兩層,內層距地表約7000公里,外層約為13000公里,兩層中的縫隙為輻射較少的安全地帶,人造衛星可以在此區域內安全運行。紅色曲線代表了IMAGE衛星的軌道,它每隔幾天就會從安全區域中穿越一次。

上圖顯示了地球上的范艾倫輻射帶(Van Allen Belts)。輻射帶分為兩層,內層距地表約7000公里,外層約為13000公里,兩層中的縫隙為輻射較少的安全地帶,人造衛星可以在此區域內安全運行。紅色曲線代表了IMAGE衛星的軌道,它每隔幾天就會從安全區域中穿越一次。這是一枚探險家類型的衛星,大量沿用了紅外線天文衛星的技術,但也有本身獨特的特徵。

由於需要控制與測量所有來源和系統的誤差,所以在設計上必須十分嚴謹和完整。宇宙背景探測者至少必須工作6個月,並且要抑制大量來自地面的無線電干擾,還有來自其他衛星,以及地球、月球和太陽的輻射。儀器還需要維持穩定的溫度和保持增益,還要高度的潔淨以減少來自微塵的散射光和熱發散。

在測量宇宙微波背景的各向異性現象時,還需要以每分鐘0.8轉的速率鏇轉,以控制系統誤差,與測量在各種不同距角下的黃道塵。[3]鏇轉軸也要與軌道速度向量傾斜以防止快中子以超音速撞擊造成的紅外線餘暉可能在大氣中沉積氣體造成光學的殘餘。

為了適應緩慢自轉狀態和對三軸姿態的控制,一對複雜的偏航動量輪被安裝在原來的自轉軸的軸線上。[3]這些輪子所承載的角動量使得整個太空船創造出了零淨角動量的系統。

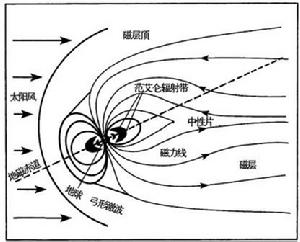

為了要消除儀器的離散輻射和維持杜瓦瓶和儀器的耐熱性,在忽略掉天空覆蓋面的完整性下,如此的軌道確保這艘太空船能具體的執行特殊任務:一條高度900公里,傾角99°的圓型太陽同步軌道,可以滿足這些需求,並且可以選擇由太空梭(宇宙背景探測者需要有輔助的推力)或戴爾他火箭來發射。這個高度正好在地球充斥著輻射和帶電粒子的范艾倫輻射帶上方,而升交角的位置選在18:00,使得宇宙背景探測者得以終年處在地球上的日夜交界處的黑暗之中。

范艾倫輻射帶簡圖

范艾倫輻射帶簡圖這樣的軌道結合軸的自轉,使他在地球和太陽之間能始終在後方以行星當盾牌,而經歷半年的時間就可以充分的掃描過整個天空。

關於宇宙背景探測者最後的兩個重要關鍵是杜瓦瓶和太陽-地球盾。杜瓦瓶是容積650升的致冷器,以超流體的氦來維持遠紅外線游離光譜儀(FIRAS)和漫射紅外線背景實驗(DIRBE)在任務進行期間所需要的低溫狀態。他與使用在紅外線天文衛星(IRAS)中的設計是一樣的,能在靠近通訊陣列的地方沿著自轉軸釋放出氦氣。圓錐形的太陽-地球盾保護了儀器免於直接受到太陽和地球輻射的干擾,但也干擾了宇宙背景探測者的傳送天線和地球之間的無線電訊號。多層的絕緣毯子為杜瓦瓶隔離了外來的熱量。

科學上的的發現

科學任務由早先提及的三台儀器執行:遠紅外線游離光譜儀(FIRAS)、漫射紅外線背景實驗(DIRBE)、微差微波輻射計(DMR)。這三台儀器在有識別能力的頻率上互相重疊,能在測量我們的星系、太陽系、和宇宙微波背景輻射上提供一致性的校驗。

宇宙背景探測者的儀器不僅完成了原先期望的探測工作,而且還向外擴展了有實際價值的觀測。

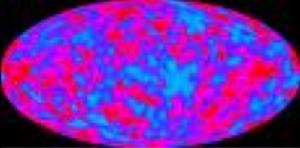

宇宙微波背景輻射的黑體曲線

威爾金森微波各向異性探測器

威爾金森微波各向異性探測器在宇宙背景探測者醞釀的漫長期間,天文學有兩項重大的發展。首先,在1981年,普林斯敦大學的大衛威爾金森和佛羅倫斯大學的Francesco Melchiorri分別領導的兩個團隊,同時宣布他們以氣球攜帶的儀器測出了宇宙背景輻射的四極性,然而,許多其他的實驗試圖複製它們的結果,但都無法獲得相同的結果。這一發現必須由宇宙背景探測者的遠紅外線游離光譜儀測量宇宙微波背景輻射的黑體分布。

其次,在1987年,由美國加州大學柏克萊分校的安德魯蘭格和保羅理查森與日本名古屋大學的松本俊夫(Toshio Matsumoto)領導的一個美日合作團隊宣稱宇宙微波背景輻射不是真實的黑體。在探空火箭的實驗中,他們查出波長在0.5毫米和0.7毫米的的餘暉。這些結果都對大霹靂理論的正確性提出質疑,一般而言,對穩態理論較有幫助和支持性。

這些都成為發展宇宙背景探測者任務的背景,科學家急切的等待遠紅外線游離光譜儀(FIRAS)的結果。結果是令人吃驚的,宇宙微波背景輻射顯示是在理論上溫度為2.7K的一個完美黑體,同時也證實了柏克萊-名古屋的結果是錯誤的。

遠紅外線游離光譜儀在天空中能測量出的是大小7°的區塊,他的干涉儀覆蓋在2和 95 cm-1兩個頻道上,分離度是20 cm-1。他有兩個掃描長度(長和短)和兩種掃描速度(快和慢),總共可以組合成四種不同的掃描方式;蒐集資料的時間長10個月。

宇宙微波背景輻射各向異性的本質

從宇宙背景探測者採集的數據形成了著名的宇宙背景探輻射各項異性地圖。

從宇宙背景探測者採集的數據形成了著名的宇宙背景探輻射各項異性地圖。微差微波輻射計(DMR)是唯一不需要杜瓦瓶供應的氦來冷卻的儀器,所以能耗費四年的時間繪製出宇宙微波背景輻射的各向異性圖。通做減除來自銀河的輻射和各種頻率偶極變化的操作,宇宙微波背景的波動是非常微弱的,相較於平均溫度2.73K的輻射只有十萬分之一的變動。宇宙微波背景輻射是大霹靂的殘餘,並且波動是早期宇宙密度差異留存的記錄。密度的漣漪造成今日所見的結構型態:在星系團之間是廣大的空間,其中沒有星系的存在(NASA)。

發現早期的星系

漫射紅外線背景實驗(DIRBE)在紅外線天文衛星未曾探勘的區域內新發現了10個輻射遠紅外線的星系,還有9個可能是螺鏇星系的微弱遠紅外線星系。

這些星系是在140和240微米的波長偵測到的。這是偵測非常冷塵埃(VCD)的波段,在這些波長上可以得到非常冷塵埃的溫度和質量。

當這些資料加入了紅外線天文衛星的60和100微米的資料後,發現這些遠紅外線的光輝與冷塵埃(約17-22 K)和擴散的氫游離區(HⅡ區)捲雲有關,15至30%來自冷塵埃(約19 K)和分子氣體的組合,少於10%來自較溫暖的塵埃(約29 K)和擴散的低密度氫游離區。

宇宙背景探測者的其他貢獻

南冕座星系塵埃

南冕座星系塵埃除了上述發現星系的研究,漫射紅外線背景實驗(DIRBE)在科學上還有兩項意義重大的貢獻。

漫射紅外線背景實驗也能驗證行星際塵埃(IPD)的起源,是來自彗星還是小星星的微粒。它在12、25、50和100微米的波長上蒐集的資料能斷定行星際塵埃帶和雲氣的來源都是源自小行星的顆粒。

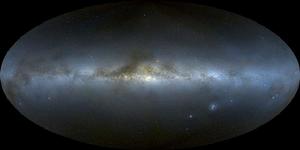

漫射紅外線背景實驗的第二個貢獻是從我們的位置看見的銀河盤模型。依據這個模型,我們的太陽距離銀河核心8,600秒差距,並在盤面的中心平面上方15.6秒差距之處;在徑向和垂直方向上各自有2.64和0.333千秒差距的長度相對於氫原子(HⅠ)層的翹曲。也沒有徵兆顯示盤面是厚實的。

要創造出這個模型,必須先從漫射紅外線背景實驗的數據中減除行星際塵埃。早先從地球上看見了黃道光,認為這些雲氣在距離數百萬公里之外,並未以太陽為中心,而認為是由木星和土星的萬有引力造成的。

宇宙論的本質

3000幅照片拼接而成銀河系全景圖

3000幅照片拼接而成銀河系全景圖除了在上一節所述的各項科學上的發現結果外,還有許多宇宙論上的問題是宇宙探測者的結果不能解答的。在整個的宇宙歷史上,直接測量到的星系背景光(EBL)可能對恆星的形成、金屬和塵埃的產生、和星光被塵埃轉化成紅外線輻射都產生了重要的抑制。

經由查驗遠紅外線游離光譜儀(FIRAS)和漫射紅外線背景實驗(DIRBE)從140 至 5,000微米的結果,我們能發現星系背景光(EBL)的強度大約是16 nW/(m2·sr),這與在核合成期間散布的能量一致,並且構成在宇宙歷史上形成氦和重金屬時,散布的總能量的20%-50%。只歸咎於核來源,這種強度暗示超過5-15%的重子在大霹靂時已經經由核合成的程式隱含成為恆星的氦和重元素。

在恆星形成中也有其他的重大涵義。宇宙微波背景輻射的觀測證實宇宙在恆星形成的速率上有著重大的限制,並且能協助我們計算在恆星形成歷史上各時期的星系背景光(EBL)光譜。宇宙微波背景輻射的觀測認為在紅移z ≈ 1.5時期的恆星形成率,高於在紫外線波段觀察到,推斷為紅移z ≈ 2.0的時期。這些超量的恆星能量必然是大質量恆星在迄今尚未發現的,被塵埃包覆在內的星系或極端混濁的塵埃區域之內。恆星形成的確實歷史不可能由宇宙微波背景輻射的觀測毫不含糊的獲得證實,因此必須在將來做進一步的觀測。

在2001年6月30日,美國國家航空航天局發射了宇宙背景探測者的微差微波輻射計(DMR)的主要研究員查爾斯L貝內特後續研發的威爾金森微波各向異性探測器。威爾金森微波各向異性探測器澄清並且擴展了在宇宙背景探測者上所獲的的成就。