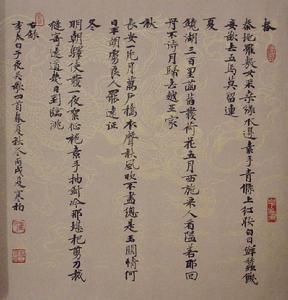

作品原文

子夜吳歌1四首

春歌秦地羅敷女3,採桑綠水邊。

素手青條上4,紅妝白日鮮5。

蠶飢妾欲去6,五馬莫留連7。 [1]

夏歌

鏡湖三百里8,菡萏發荷花9。

五月西施采,人看隘若耶10。

回舟不待月11,歸去越王家12。 [1]

秋歌

長安一片月13,萬戶搗衣聲14。

秋風吹不盡15,總是玉關情16。

何日平胡虜17,良人罷遠征18。[ 1]

冬歌

明朝驛使發19,一夜絮征袍20。

素手抽針冷,那堪把剪刀21。

裁縫寄遠道22,幾日到臨洮23? [1]

2注釋譯文

詞句注釋1 子夜吳歌:《子夜歌》屬樂府的吳聲曲辭,又名《子夜四時歌》,分為“春歌”、“夏歌”、“秋歌”、“冬歌”。《唐書·樂志》說:“《子夜歌》者,晉曲也。晉有女子名子夜,造此聲,聲過哀苦。”因起於吳地,所以又名《子夜吳歌》。

2 春歌:同以下的“夏歌”等,有些詩集無這些標題,原詩亦無;有些詩集的小標題為“春”······而無“歌”字。

3 “秦地”句:秦地,指今陝西省關中地區。羅敷女,樂府詩《陌上桑》有“日出東南隅,歸我秦氏樓。秦氏有好女,自名為羅敷。羅敷善蠶桑,採桑城南隅”的詩句。

4 素:白色。

5 “紅妝”句:指女子盛妝後非常艷麗。

6 “蠶飢”句:梁武帝《子夜四時歌》:“君住馬己疲,妾去蠶欲飢。”此用其句意。妾,古代女子自稱的謙詞。

7 “五馬”句:意思是,貴人莫要在此留連。五馬,《漢官儀》記載:“四馬載車,此常禮也,惟太守出,則增一馬。”故稱五馬。這裡指達官貴人。

8 鏡湖:一名鑑湖,在今浙江紹興縣東南。

9 菡萏:荷花的別稱。古人稱未開的荷花為“菡萏”,即花苞。

10 若耶:若耶溪,在今浙江紹興境內。溪旁舊有浣紗石古蹟,相傳西施浣紗於此,故又名“浣紗溪”。

11 回舟不待月:指西施離去之速,就在回舟的時候,月亮尚未出來,就被帶邀而去了。這是誇飾的修辭手法。

12 越王:指越王勾踐。

13 一片月:一片皎潔的月光。

14 萬戶:千家萬戶。搗衣:把衣料放在石砧上用棒槌捶擊,使衣料綿軟以便裁縫;將洗過頭次的髒衣放在石板上捶擊,去渾水,再清洗。

15 吹不盡:吹不散。

16 玉關:玉門關,故址在今甘肅省敦煌縣西北,此處代指良人戍邊之地。

17 平胡虜:平定侵擾邊境的敵人。

18 良人:古時婦女對丈夫的稱呼。《詩·唐風·綢繆》:“今夕何夕,見此良人。”罷:結束。

19 驛使:古時官府傳送書信和物件的使者。驛:驛館。

20 絮:在衣服里舖棉花。征袍:戰士的衣裳。

21 “素手”二句:指冬夜寒冷,將征夫妻子的手都凍僵了,連針剪都拿不住。素手,白淨的手,形容女子的皮膚白皙。

22 裁縫:指裁縫好的征衣。

23 臨洮:在今甘肅省臨潭縣西南,此泛指邊地。 [1-2]

白話譯文

春歌秦地有位羅敷女,曾在綠水邊採桑。素手在青條上采來採去,在陽光下其紅妝顯得特別鮮艷。她宛轉地拒絕了太守的糾纏,說:蠶兒已飢,我該趕快回去了,太守大人,且莫在此耽擱您寶斑的時間了。 [2]

夏歌

鏡湖之大有三百餘里,到處都開滿了欲放的苛花。西施五月曾在此採蓮,引得來觀看的人擠滿了若耶溪。西施回家不到一個月,便被選進了宮中。 [2]

秋歌

長安城上一片明月,幹家萬戶都傳來陣陣的搗衣之聲。秋風吹不盡的是,思婦們對玉門關外的綿綿的思念之情。何日才能掃平胡慮,夫君從此不再遠征。 [2]

冬歌

明晨驛使就要出發,思婦們連夜為遠征的丈夫趕製棉衣。纖纖素手連抽針都冷得不行,更不說用那冰冷的剪刀來裁衣服了。妾將裁製好的衣物寄向遠方,幾時才能到達邊關臨洮?

作者簡介

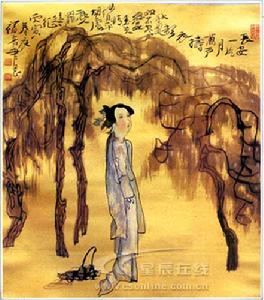

李白

李白  《子夜吳歌》

《子夜吳歌》 李白性情豪放,喜愛縱橫家的作風,愛好任俠之事,輕視財貨。早年在蜀中度過。他的父親是個富商。李白二十五歲開始漫遊全國,走過湖北,江西,河南,山東等地。李白蔑視權貴,傳說他喝醉酒,曾在玄宗面前使高力士給他脫靴。高力士認為這是很大的恥辱,就摘取李白詩句激怒楊貴妃。玄宗每次讓李白做官,楊貴妃就加以阻止。李白知道玄宗的親信對他有意見,於是懇求還家。玄宗賜給他財物,放他離開。李白是我國唐代偉大的浪漫主義詩人,被譽為“詩仙”。他的詩豪邁瑰麗,詩里有突破現實的幻想,也有對當時民生疾苦的反映和對政治黑暗的抨擊。他的散文具有清新明朗,奔放流暢的特點。著有《李太白全集》。

寫作背景

《子夜吳歌》

《子夜吳歌》 這裡,秋月秋聲與秋風織成渾成的境界,見境不見人,而人物儼在,“玉關情”自濃。無怪王夫之說:“前四句是天壤間生成好句,被太白拾得。”(《唐詩評選》)此情之濃,不可遏止,遂有末二句直表思婦心聲:“何日平胡虜,良人罷遠征?”過分偏愛“含蓄”的讀者責難道:“余竊謂刪去末二句作絕句,更覺渾含無盡。”(田同之《西圃詩說》)其實未必然。“不知歌謠妙,聲勢出口心”(《大子夜歌》),慷慨天然,是民歌本色,原不必故作吞吐語。而從內容上看,正如沈德潛指出:“本閨情語而忽冀罷征”(《說詩晬語》),使詩歌思想內容大大深化,更具社會意義,表現出古代勞動人民冀求過和平生活的善良願望。全詩手法如同電影,有畫面,有“畫外音”。月照長安萬戶。風送砧聲。化入玉門關外荒寒的月景。插曲:“何日平胡虜,良人罷遠征。”……這是多么有意味的詩境呵!須知這儼然女聲合唱的“插曲”決不多餘,它是畫面的有機組成部分,在畫外亦在畫中,它迴腸盪氣,激動人心。因此可以說,《秋歌》正面寫到思情,而有不盡之情。

《子夜吳歌》

《子夜吳歌》 這種矛盾心理亦從無字處表出。讀者似乎又看見她一邊呵著手一邊趕裁、趕絮、趕縫。“一夜絮征袍”,言簡而意足,看來大功告成,她應該大大鬆口氣了。可是,“才下眉頭,卻上心頭”,又情急起來,路是這樣遠,“寒到身邊衣到無”呢?這回卻是恐怕驛使行遲,盼望驛車加緊了。“裁縫寄遠道,幾日到臨洮?”這迫不及待的一問,含多少深情呵。《秋歌》正面歸結到懷思良人之意,而《冬歌》卻純從側面落筆,通過形象刻畫與心理描寫結合,塑造出一個活生生的思婦形象,成功表達了詩歌主題。結構上一波未平,一波又起,起得突兀,結得意遠,情節生動感人。

如果說《秋歌》是以間接方式塑造了長安女子的群像,《冬歌》則通過個體形象以表現出社會一般,二歌典型性均強。其語言的明轉天然,形象的鮮明集中,音調的清越明亮,情感的委婉深厚,得力於民歌,彼此並無二致,真是“意愈淺愈深,詞愈近愈遠,篇不可以句摘,句不可以字求”(《詩藪·內編》卷二)的佳作。

思想感情

《子夜吳歌》

《子夜吳歌》 賞析

《子夜吳歌》

《子夜吳歌》 傑出的浪漫主義詩人李白,在他的創作實踐中,十分注意向漢魏六朝的民歌學習,從中獲得豐富的養料,充實和發展自己的創作,這首《子夜吳歌》就是詩人向民歌學習而又有所創造的例證。《子夜吳歌》是六朝時南方著名的情歌,多寫少女熱烈深摯地憶念情人的思想感情,表現非常真誠纏綿,李白正是掌握住了這種表達感情的特點,在本詩中成功地描寫了閨中思婦那種難以驅遣的愁思。“長安”兩句寫景,為抒情創造環境氣氛。皎潔的月光照射著長安城,出現一片銀白色的世界,這時隨著颯颯秋風,傳來此伏彼起的搗衣聲。搗衣含蘊著思婦對征人的誠摯情意。“秋風”兩句承上而正面抒情。思婦的深沉無盡的情思,陣陣秋風不僅吹拂不掉,反而勾起她對遠方丈夫的憶念,更增加她的愁懷。“不盡”既是秋風陣陣,也是情思的悠長不斷。這不斷的情思又總是飛向遠方,是那樣執著,一往情深。最後兩句思婦直接傾訴自己的願望,希望丈夫早日安定邊疆,返回家園和親人團聚,過和平安定的生活,表現了詩人對勞動婦女的同情。這首民歌氣味很濃的樂府詩,樸素自然,流麗婉轉,真切感人。

特點

《子夜吳歌》

《子夜吳歌》 李白的詩具有“筆落驚風雨,詩成泣鬼神”的藝術魅力,這也是他的詩歌最鮮明的藝術特色。作為一個浪漫主義詩人,李白調動了一切浪漫主義手法,使詩歌的內容和形式達到了完美的統一。李白的詩富於自我表現的主觀抒情色彩十分濃烈,感情的表達具有一種排山倒海、一瀉千里的氣勢。比如,他入京求官時,“仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人!”想念長安時,“狂風吹我心,西掛鹹陽樹。”這樣一些詩句都是極富感染力的。極度的誇張、貼切的比喻和驚人的幻想,讓人感到的卻是高度的真實。在讀到“抽刀斷水水更流,舉杯消愁愁更愁”,“白髮三千丈,緣愁似個長”這些詩句時,讀者不能不被詩人綿長的憂思和不絕的愁緒所感染。李白的這一藝術表現手法在《夢遊天姥吟留別》、《蜀道難》等詩中表現得尤為突出。

評論

《子夜吳歌》

《子夜吳歌》 接下去的徐徐道來,仿佛道聽途說,事不關己,淡然又透著骨子裡的冰冷,憂愁如四野的暮靄,始終凝散不開。

人生自是有情痴,此事無關風與月。卻沒有想到這如此看似平實的幽幽筆觸之下,隱藏著的是如此這般的撕心裂肺。故事裡有兩個禁忌,一是同為男人,二是師徒關係。故事裡有兩個阻礙,一是顧紫盈,百里寒凍的妻,卻愛上了如瑄。二是顧雨瀾,兩人分離是為了他,再次相遇也是因為他。不過,這些都不重要,師徒或者背德不重要,如暄為何目的而接近百里寒冰不重要,藥毒記篇不重要,千花凝雪給誰用也不重要,重要的是百里寒冰不愛他。如暄苦,摧心肝。文從頭到尾就沒見他真的開心過。對酒當歌,或者隱匿宮廷,他從來都只是活著,僅僅是活著而已。而百里寒冰是永遠讓他感覺寒冷的東西,卻又是他的唯一光亮。

文從頭到尾都很淡然,隱約中卻又將人撕裂的情感。連最後似乎早就預定好了的悲劇性的結局都來的那么理所當然又理直氣壯。可是把一死一殉情的結局當悲劇卻又簡單了些,明明,對於他們來說,是最好的結局的。所以,看結局時笑的淡然而釋懷,卻在如暄假死時哭了一場。那真的是假死么?世上最難過的是心死和心傷。百里寒冰他是不懂情的,所以他對如暄的感情也並不能很了解,甚至沒有他的妻子了解。可是世界上,不是只有愛的。百里寒冰對如暄的感情,從一開始,哪怕不是愛只是師徒之情,卻也比任何人想像的都要深,或許比如暄對他的也還要深,只是他自己不知道,如暄不知道,沒有任何一個人知道罷了。許多人會說百里寒冰太狡猾,痛到極致便封閉了自己的心,忘掉一切,假裝所有都沒發生過,也不用如如暄受那么多情毒之苦。

《子夜吳歌》

《子夜吳歌》 這樣淡而雅致脫俗的文,是絕對的適合在秋後或午夜溫一杯熱茶細細來品的。可偏偏這樣的文看到人眼裡,卻又讓人感覺骨子裡絕對的冰冷,仿佛映入腦海的就是千年不化的冰霜城。百里寒凍的舉手投足,都像北風一樣冷颼颼的刮在人臉上,刺入人心扉!那一晚,百里迎娶顧紫盈,如瑄拿著書,一頁頁翻到天明。那一天,一向清高傲岸如此的如暄,被顧紫盈堪破對百里寒凍的心意,竟腿一軟,跪在了她的面前,只求她不要告訴他。剎那間心痛無比……無言誰會憑闌意?一片好文,必定有好的劇情,作者能把每個小小的細節都寫的如此真摯動人,如何不叫人拍案?愛恨,情仇,誤會,分離。典型的小說要素,卻絲毫不落俗套。如瑄說:你在騙我之前,有沒有想過,你根本就沒有騙我的必要呢?那一日,如暄知道自己要死了,卻始終未言明。對他下了藥,越矩的吻了百里寒冰。

《子夜吳歌》

《子夜吳歌》 但這也只是一點點雲上之塵,玉中瑕疵,完全無損於它的整體與大氣。文者,本當情字當先。能動人者,夫復何求?

歷代評價

其一

《本事詩》:“李白才逸氣高。其論詩云:‘興寄深微……況使束於聲調俳優哉!’”

《唐宋詩醇》:“多少含蓄,勝於《陌上桑》作。”

其二

《滄浪詩話》:“菡萏又言荷花,得行布義。”

其三

《唐詩評選》:“前四句是天壤間生成好句,被太白拾得。”

《唐詩鏡》:“有味外味。”“每結二語,余情餘韻無窮。”

《李詩緯》:“(前)四句入神”

《說詩晬語》:“詩貴寄意,有言在此而意在彼者,李太白《子夜吳歌》本關情語,而乎冀罷征。”

《西圃詩說》:“余竊謂刪去末二句作絕句,更覺渾含無盡。”

《唐宋詩醇》:“一氣渾成,有刪末二句作絕句者,不見此女貞心亮節,何以風世歷俗。”

其四

《滄浪詩話》:“情古。”

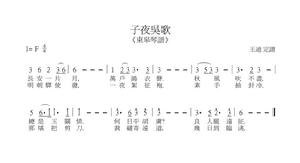

子夜吳歌(電視劇《三國演義》插曲)

央視版《三國演義》里劉備在東吳與孫尚香(孫權之妹)成親時的插曲

作曲谷建芬, 歌詞講述春夏秋冬四季,四季的歌詞分別來自於源自子夜四時歌七十五首的四季歌。

全詞如下:

春林花多媚,春鳥意多哀。春風復多情,吹我羅裳開。

朝登涼台上,夕宿蘭池裡。乘月采芙蓉,夜夜得蓮子。

仰頭看桐樹,桐花特可憐。願天無霜雪,梧子解千年。

淵冰厚三尺,素雪覆千里。我心如松柏,君情復何似。

全曲採用吳語所唱,大氣喜慶中極具地域特色,豐富的表現出了成親時的美好期願以及江南音樂的特色。

筆者認為歌曲是早期乃至如今極為少見的正統中國風歌曲,詞源自優美富有韻律的歌,雖年代久遠,原曲已不可考,但谷建芬前輩的深蘊能力和極高的音樂素養,為抽取零散的歌詞重新譜曲,歌曲恢弘大氣,節奏歡快,採用女聲合唱的形式講述四季風景,完美演繹了這首歌詞所表達的意境。

四季歌詞都是訴說女子心中情誼,歌詞大意如下:春季講述春光明媚少女懷春,夏季講述少女戀愛中的幸福日子,秋季講述少女願與心愛之人相守白頭的心愿,冬季講良人出征女子痴心守候良人歸來。歌詞正符合孫尚香的年紀,從最後一句想像出劉備出征,孫尚香執著等待的情境也符合婚後的情況,整首歌不但表現了少女懷春新婚幸福,也說出了新婚諾言不離不棄,可惜最後孫尚香還是棄劉備而去,還差點擄走阿斗,不由的讓人去嗟嘆。

▪唐代李白詩作▪六朝樂府吳聲歌曲▪電視劇《三國演義》插曲▪作者知夏古言小說

子夜吳歌(作者知夏古言小說)

基本信息

書名:《子夜吳歌》(上、下)

作者:知夏

出版社:江蘇文藝出版社

出版時間:2013年2月第1版,2013年2月第1次印刷

頁數:544頁

字數:570千字

開本:16開

標準書號:ISBN 978-7-5399-5735-7[1]

定價:49.80元(全二冊)

裝幀:平裝

作者簡介

知夏,雙魚女,生長於長江畔,畢業於北京大學新聞專業,喜愛東奔西走,觀花行路。清茶一壺,紅樓一握,清香可逸,虔誠入心;行囊一副,長路逶迤,獨自行走,用跋涉丈量靈魂的遠大與切近,步未止,筆未歇。已出版作品:《子夜吳歌》《夢回大明十二年》《落楓簪滿頭》。[2]

內容簡介

她掃入目中最鮮明的印象,是母親和兄長倒在血泊里的身影。血光與吶喊,是這個時代最讓人悲泣的聲音。

她是西晉王朝的公主,卻連最低賤的奴僕也不如,苟且偷生在這個世上,不過為了一份卑微的希望。

他是匈奴地位最低賤的質子,客居洛陽,卻有朝一日披上龍袍,登上了萬人矚目的位置。

八王之亂的戰火燎遍中原,風雨飄搖的西晉王朝,終於走到了分崩離析的邊緣。

白虎符和騶虞幡,到底哪一樣才能解救這個亂世的危難?

國破之時,有情人是否可以聚首?

洛陽城破,向南的渡口,抵不過陰差陽錯。

再回故土,卻只有仇恨的火焰將他們所有的理智掩埋。

生可歡,醉別離。

夢裡劍光飛舞。

她夢中所有的倚靠與溫存,都不過是水月鏡花一場。

子夜吳歌,亂世離情,淒淒滿天涯。

編輯推薦

古典才情美女作家知夏回歸唯美精緻古言大作 [3]

一段末世王朝的繾綣愛戀

一曲慟哭千軍的烽煙離情

縱然繁華成朝露,明珠化塵土,唯願此生不與卿相負。

彈看飛鴻,長歌送夢,定四海沉浮這江山誰主?

殘騎裂甲,鋪紅天涯,亂世情緣終是水月鏡花。

本文關鍵字:華美古言、傾城絕戀、血海恩仇、算計權謀

☆北大才女知夏精心打磨大氣磅礴的經典古言,江山權謀、美人復仇、成為本文最大的看點。

☆這是一部最有韻味的古代白富美復仇記,也是一部最勵志的男屌絲逆襲文。

☆不容錯過的典藏佳作——薔薇書院總點擊榜、總推薦榜、月票PK榜TOP1

☆贈送典藏版手繪古風海報

☆女主角阿琇本是西晉王朝的公主,歷經國破家亡,在動盪離亂中依靠自己的智慧生存下來;男主本是匈奴地位最低賤的質子,卻有朝一日披上龍袍,登上了萬人矚目的位置。男女主角曾結下青廬之約,卻在多年以後被仇恨的火焰掩埋。知夏用精緻的文筆詮釋著這樣一個混亂的年代,也詮釋著這個年代中人們最真實的欲望。關於信仰,關於愛情,關於人性的矛盾與掙扎知夏給出了最讓人嗟嘆的答案。

☆鐵騎踏遍如畫江山,青廬帳中,與君三生誓言,恰如錦瑟弦斷;

☆風雲涌動逐鹿中原,君臨天下,難捨傾世紅顏,難抵血海恩怨。

☆你說應愁高處不勝寒,我便拱手河山,討你歡。

目錄

上冊

楔子

第一回華林春暖

第二回鶴鳴九皋

第三回明珠照夜

第四回曾孫不怒

第五回白虎騶虞

第六回鳳落釵頭

第七回雪落霜天

第八回碧海青天

第九回灼灼其華

第十回幽有所思

第十一回有女獻容

第十二回蜉蝣掘閱

第十三回雲泥之別

第十四回式燕且譽

第十五回微音迅逝

第十六回貂續狗尾

第十七回季孫之憂

第十八回寇攘式內

第十九迴風露中宵

第二十回素衣朱繡

下冊

第二十一回黽勉同心

第二十二回防有鵲巢

第二十三回牧野洋洋

第二十四回反刃之尤

第二十五回蓼蓼者莪

第二十六回香漪紅露

第二十七迴風行草偃

第二十八回貽我握椒

第二十九回死生契闊

第三十回東行吳舟

第三十一回分索則易

第三十二回附骨之毒

第三十三迴風醉酴醾

第三十四回二女同槨

第三十五回狐裘在堂

第三十六回人為刀俎

第三十七回杜宇春歸

第三十八回黃雀在後

第三十九回蘞蔓於野

第四十回周山有夢

尾聲

後記

讀者評論

難以想像這樣一篇大氣磅礴的歷史文出自一個弱女子之手,文章用宏大的背景和精妙的布局,對西晉那個風雨飄搖的王朝給出了最讓人嗟嘆的詮釋。在那個群雄並起的年代,不管是王宮貴胄還是一介平民,他們的命運都發生著翻天覆地的變化,而在這種極致的狀態下,人的潛在力量得以淋漓盡致地發揮。是那段歷史造就了一批梟雄,也正因為有這樣一些人物,才給那段歷史添上了悲愴卻又華彩的一筆。

——讀者若離玫瑰

女主角阿琇玲瓏聰慧,雖然歷經重重離亂和動盪,但她始終以倔強的姿態向世界昭示著自己的態度,她忠於自己的愛情,曾經為愛奮不顧身,但是更加忠於自己逃不開的責任。

——讀者珊瑚聽海嘯

一直看知夏的文,覺得她的文筆如音樂一般,有著抑揚頓挫的韻律,和諧而又優雅,她能夠把男性的果斷和女性的柔美都融合在一篇文中。《子夜吳歌》不僅讓我看到了女人間的權謀伎倆,而且真實地觸碰到了戰場上的殺伐紛爭,是不可多得的美文。

——讀者千年棉拖鞋

參考資料

1、http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=76586

2、http://www.zww.cn/baike/html/1/1328.shtml

3、http://www.52yuwen.com/Article/Class67/Class66/200409/2123.html