概述

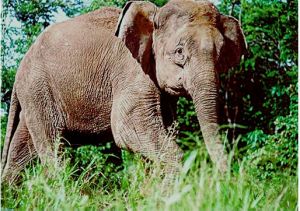

婆羅洲象是馬來半島東南婆羅洲的珍稀物種之一。個頭比亞洲象還要小一倍,原來被歸類於亞洲象的一個亞種。2003年,根據DNA測試嘅結果,被認為是婆羅洲島上的原生物種。主要生存於婆羅洲島北部。只剩下1500頭左右。

發現歷史

婆羅洲象

婆羅洲象 婆羅洲象一直以來被認為是近代由人類引入,是亞洲象屬或非洲象屬的後裔,並非當地的原生物種。一直到2003年以美國人唐·梅爾尼克為主的學者才以DNA檢驗比對為論據提出不同意見。

屬於非洲象說法

有一傳說婆羅洲象種群起源於非洲蘇丹,於1750年左右由東印度公司獻給當時部分婆羅洲島的統治者蘇祿人。

屬於亞洲象說法

婆羅洲島上沒有發現過象的化石,而當地土著的土語中也沒有象這個詞,是以有者認為婆羅洲象是近代被人類從亞洲其他地區帶進婆羅洲的。

在20世紀50年代,依解剖上的差異,如較小的頭蓋骨和牙齒的變形等,婆羅洲象曾被歸類於亞洲象(印度象或蘇門答蠟象)的一個亞種。但同時有動物學家指出婆羅洲的大象種群看上去與其它亞洲象不同,它們的頭骨更小,象牙也存在一些差異。

2003年以基因技術揭示了婆羅洲象起源

美國紐約哥倫比亞大學環境研究和保護中心的唐·梅爾尼克(Don Melnick)與來自美國、印度和馬來西亞的同事研究了婆羅洲大象的DNA。他們收集了婆羅洲北部馬來西亞部分的20隻大象的糞便和血液樣本,從中分離出一個線粒體和5個染色體基因。然後比較這些基因與南亞地區數百頭大象的相應基因。2003年的比較結果,婆羅洲大象與任何已知大象種群都存在很大差異,無論是野生還是馴養種群。婆羅洲象應該歸於一獨特的亞種。

研究結果發現婆羅洲象並非近代才出現。它們和其他亞洲象明顯不同。可能本來是亞洲象,而三十萬年前婆羅洲和亞洲大陸分離,令婆羅洲象與亞洲象的進化發展不一樣。

外形特徵

小於普通亞洲象。成年雄性身高也不超過2.5米。它們的面孔象其他象種的嬰兒,耳朵很大,尾巴很長,幾乎垂到地面。婆羅洲象體型更小、更豐滿,且性情比其他亞洲象更加溫和,較亞洲象體型小而豐滿,性格更溫和。

生活習性

婆羅洲象雖在大象中是小個子,但對人來說仍是龐然大物。一隻成年婆羅洲象每天要吃150公斤的棕櫚葉、香蕉等。婆羅洲象生活的森林地區,一般是地勢平緩的低地和河谷區域,因為低地的土壤肥沃,能長出更多高質量的食物。

種群現狀

婆羅洲象

婆羅洲象 WWF(世界自然基金會)發布的一份通過衛星追蹤婆羅洲象的調查研究顯示:由於婆羅洲的森林大面積減少,婆羅洲象的棲息地不斷喪失,這種僅生活在婆羅洲的珍稀瀕危野象,正面臨巨大的生存威脅。

過去40年來,由於砍伐、改建種植園以及人類居住等原因,位於婆羅洲東北部的馬來西亞沙巴州40%的森林消失了,而這裡是大多數野生婆羅洲象生存的棲息地。

調查表明,象群活動顯然受到人類活動和森林破壞的影響。目前收集到的數據顯示,生活在沙巴州的婆羅洲象很可能不到1000頭,這比之前估計的1600頭要少許多。

保護意義

沙巴是婆羅洲的明珠,在古老的熱帶雨林中藏匿著無數多姿多彩的野生動物,婆羅洲象是婆羅洲最神秘、最富魅力的動物,它們的獨特之處令人難以想像。由於數量稀少,人們對它們的了解也有限。所以必須保護這種瀕臨滅絕的動物。

相關事件

大象疑被毒死 幼象不捨守候

大象疑被毒死 幼象不捨守候 在馬來西亞婆羅洲的一個野生自然保護區最近(2013年1月)一共發現了十具婆羅洲象(PygmyElephant)的屍體,當局懷疑它們都是中毒身亡。一頭幼象守在母象的身旁一直不願離去,不斷用鼻子觸碰其身體。

在過去三個星期,人們在相隔不遠的範圍內發現這些大象的屍體,而且都有體內出血的症狀。

據野生自然保護專家說,這些死亡的大象似乎來自同一個“家庭”,年齡大約在4歲至20歲之間。由於大象的象牙完好無缺,屍體上也沒有子彈傷痕,因此專家估計它們並非被非法偷獵者所害。

因為大象的消化系統損壞嚴重,所以專家估計大象被毒害的可能性較大。目前有關的試驗正在進行以確定大象的死因。