簡介

妙高峰,景區中林木茂盛,古樹眾多。它以京郊極佳的日出觀賞地而得名,南北十餘里的半山腰分布著許多名勝古蹟。既有以盤山古道聞名的鷲峰森林公園,又有千年古剎大覺寺,在主峰——妙高峰下,還有保存得很完整的清朝醇親王墓。入春之後(約在4月底),陽台山的杏花、桃花、梨花、蘋果花、櫻花次第開放,你方謝去我盛開,遠近高低儘是花。四月底、京城內春意消退時,陽台山內的春意正濃。以“古寺八絕”聞名的大覺寺內,百年玉蘭玉潔香濃,“一千一花剛勁俊逸”。

讚美詩詞

妙高峰

妙高峰妙高峰舊為長沙城南第一名勝,位於今天心區書院路東側湖南第一師範校舍後,海拔70米,亦為這一帶的地片名。明崇禎《長沙府志》云:“妙高峰高聳雲表,江流環帶,諸山屏列,此城南第一奇觀。”清嘉慶進土、兩江總督陶澍《長沙竹枝詞》云:

妙高山色畫屏新,妙高山下水粼粼。

多少遊人不知味,出山何似在山真。

南宋張浚、張軾父子在此創城南書院,建有納湖、捲雲亭等十景,明末荒廢,善化稟生俞儀《九日集妙高峰》詩曰:

道脈開南楚,朱張仰昔賢。

往來同講席,沿革又荒煙。

石斷苔痕古,碑殘綠字懸。

來游重九日,懷古意茫然。

後在城南書院廢址上建起了高峰寺,其旁還有報國寺,登臨者漸多。清詩人毛國翰《游高峰寺夜歸》詩云:

南郭高峰寺,松陰入杖藜。

到門江樹合,落日海雲低。

春殿藏花霧,祥房護燕泥。

上方鐘磬夕,夜火出招提。

直到清道光二年(1822)湘撫左輔將城南書院從天心閣下遷至妙高峰,這裡才又是一片弦誦之聲。光緒二十九年(1903)廢書院, 改辦城南師範學堂,1912年改為湖南第一師範,毛澤東曾就讀和任教於此。 1914年著名教育家方克剛又在妙高峰創妙高峰中學,1926年建南軒圖書館,藏書達1.7萬冊。民國中期妙高峰仍是長沙一遊覽勝地,據1936年出版的《長沙市指南》載:

妙高峰為本市最高峰,其頂有平地,方可2丈,青草平鋪,宛如綠褥。夏間近晚之際,坐憩其地,清風徐來,胸襟頓爽。殘陽自麓山反映天際,雲霞與江面煙波,互相照耀,往來風帆,悠揚掩映,誠可觀也。今建亭於南峰,以供遊人休息。

舊有佚名妙高峰聯,流傳甚廣,聯云:

長與流芳,一片當年乾淨土:

宛然浮玉,千秋此處妙高峰。

書香聖地

對於讀書人來說,在長沙最該記住兩個地方,一是嶽麓書院,一是城南書院。嶽麓書院讓嶽麓山熠熠生輝,城南書院則讓妙高峰聞名遐邇。

千秋書院 朱張講堂

長沙城南的妙高峰,面臨湘江,風光秀麗,1161年(紹興三十一年)抗金名將張浚,以觀文殿大學士的職銜出使潭州。張浚是南宋大儒張木式之父,在此期間,張木式也隨父來到潭州,寓居城南妙高峰下。

張木式聞衡陽名士胡五峰學問淵博,便從長沙到衡山聽其講學。學成返潭,邀集學者相與講習,並在自己的寓所創建了城南書院,其父張浚為之親題“城南書院”匾額。張木式和朱熹曾在此講學論道,因而聲名遠揚。

城南書院名為書院,實為張氏私家園林,規模頗大,有屋宇31所,基地園土26處,並有監院、講堂、書房六齋。張浚父子還在此精心營造了“城南十景”。麗澤堂、書樓、養蒙軒、月榭、捲雲亭,集樓台堂榭之勝;又有綠竹成陰的琮王爭谷、高邱重疊的南阜,一池如碧的納湖;納湖中置聽雨舫和采菱舟。

據1936年《長沙市指南》載:“捲雲亭在妙高峰中學之門樓上。城南十景,惟此獨存。亭僅方丈,可容三四人坐憩。湘水前橫,麓山在望,春夏之間,憑窗西眺,煙波雲霧,疊疊重重,在湘濱向麓頂上升,如卷綿焉,此或‘捲雲’之名所由來?”

淳熙間,張木式召為吏部員外郎,離開長沙,十景逐漸荒廢。到元代,南阜上的“蒼然觀”改為“高峰寺”。

盛況重現 麗澤風長

此後,歷代長沙的治官都試圖恢復城南書院昔日盛況,但終無結果。

清乾隆十年(1740年),楊錫紱任湖南巡撫,下車伊始,楊便赴嶽麓書院課試生童,然而前來應試的生童寥寥無幾,問其故,只因長沙城到嶽麓書院“中隔湘江,稍遇風濤,士子即畏涉不前”。

楊決意將嶽麓肄業請生遷移至湘江東岸的城內就讀,恰巧在都正街得都司衙門空署一所,於是將其改建成書院,因該書院在城之南隅,乃稱“城南書院”。此舉極得人心,司、道、守、牧各官都捐出養廉銀,歷一月落成書舍80間,分正誼、生敬、進德、存誠、居業、明道六齋,又仿嶽麓御書匾懸之講堂,岳州知府黃凝道捐建御書樓於書院東南隅,傳誦朱熹、張木式及有功書院諸先賢。

道光二年(1822年),巡撫左輔認為天心閣下的城南書院鄰近善化縣治,市囂嘈雜,不利學子靜修,於是將城南書院從天心閣下復遷至600餘年前的創始地妙高峰上。

道光皇帝御書“麗澤風長”匾額,從此城南書院步入了它的輝煌時代。繼南宋著名理學家朱熹之後,湘中一些知名之士如陳本欽、孫鼎臣、何紹基等,都先後在這裡任過主講。湘中大儒李元度、左宗棠,民主革命家黃興、陳天華,著名教育家楊昌濟、譚雲山等亦藏修於此。光緒二十九年(1903年)城南書院與湖南師範館合併,稱湖南全省師範學堂,次年改為中路師範學堂,辛亥革命後改為湖南第一師範。

秀美景色

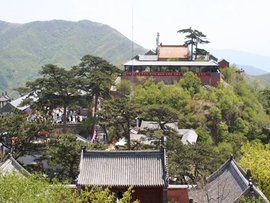

妙高峰

妙高峰妙峰山的娘娘廟在二十世紀三十年代以前,在京津一代相當有名,每年廟會期間都有好幾萬人來此進香,在日本發動侵華戰爭後,這裡的廟會才逐漸冷清下來,“妙峰古香道”曾是舊時人們去妙峰山進香的主要道路。

妙峰古道原為山間土路,崎嶇難行,清同治年間,慈禧要去妙峰山進香,太監安德海為討好慈禧太后,出資重修此道,道寬七尺,用當地天然石板砌成層蹬,動用大批工匠,遇山開路,遇水架橋,據說每鋪石一塊就得用白銀一兩,可見工匠之勞苦,工程之艱巨。

響牆茶棚原名福觀茶棚,為妙峰古香道上的第一個茶棚。清光緒二十三年,茶棚因年久失修,內務府儲秀宮首領高福喜及各香會組織,捐白銀三千餘兩,重修響牆茶棚。設北大殿三間,其餘配房十餘間。大殿門額有匾,題“頭道行宮”,原為陸潤庠(字風石,蘇州人,傅儀的漢文老師)所書,左右木柱上懸掛對聯,上聯書“回響叩禱佛前無不應”,下聯書“牆空跳出界外是真空”。響牆茶棚年代久遠,從乾隆五十二年(1788年)延續有道光、鹹豐、同治、光緒等年間至中華民國。

妙峰古道穿越陽台山自然風景區,從的北安河村到妙峰山的娘娘廟,全程共40里,中間設5個茶棚,依次是響牆茶棚----朝陽院茶棚----瓜打石茶棚----廟兒窪茶棚(進入門頭溝區)----澗溝村茶棚,古道兩側古樹名木眾多,峰巒疊翠。開春時,古香道旁到處是桃花杏花。

“善來金階”是人在妙峰古香道旁的一處題刻。香期時,本香道人流日以萬計,但一踏入香道,便“一洗尊卑之分,貴賤之殊”,“相見以誠,童叟無欺”,饑渴有粥相待,憩息有茶棚解勞,朝山者莫不感到,若無善舉,實為負罪,因此朝山進香者皆為善來。

在三十年前,這條古香道還是妙峰山通往外界的主要通道。

在九十年代初,古香道上有一棵松樹被風吹倒橫臥在路上,至今還活著。

由於離市區近,交通方便,從頤和園乘346路汽車就可到北安河,市內有許多登山愛好者都愛登這條路上的海淀一段(往返32里),現在汽車可以一直開到朝陽院茶棚上的金山寺,從金山寺到廟兒窪茶棚(16里),是非常適合登山鍛鍊的一條路線。經常有許多愛好遠足的遊客來這裡進行登山鍛鍊。大部分人是從北安河到澗溝村(往返64里),或走到海淀與門頭溝交界的廟兒窪,再返回北安河。

妙峰古道自東向西穿越陽台山自然風景區,直達妙峰山,群峰如筍,白雲飄浮於山峰間;舉目四望,崇山峻岭,長谷巨壑,曠遠幽深,煙嵐如幻,令人心曠神怡,流連忘返,

陽台山自古以來就是著名的自然風景區,有眾多古剎,園林、名泉、奇峰,遼鹹雍年間,就稱為“薊壤名峰”,金代章宗時期,享有盛名的“西山八大水院”中的金水院(金山寺)、香水院(法雲寺)、清水院(大覺寺)就座落在陽台山的青松翠柏之中,享譽京城的“妙峰古道”千百年來迎來送走了萬千遊客,古道三奇石令人嘆為觀止。金山泉、銀杏樹林成為金山寺的絕妙佳景,龍潭峽谷飛瀑直瀉石潭,著名的妙高峰醇親王墓(七王墳)是風景區秀美的皇家園林。

風景區內植被層次豐富,植物種類多達一千餘種,其中古樹名木占海淀區的51.9%,山峻峰奇,林深樹密,層嶂巍峨,流水淙淙,仲春時節,滿山遍野的桃花、杏花、槐花依次開放,如煙似海,花香飄溢;金秋時節,秋風送爽,滿山紅葉。

山腰王墓

妙高峰

妙高峰王爺墳是清代北京歷史的一部分,文物和藝術價值很高,其研究價值僅次於清代的皇帝陵。

雖然部分王墳有不同程度的損害,但有的王墳的建築風格基本保存下來。清史專家王道成建議,因王墳大都集中選在北京風景優美、依山傍水的遠近郊縣,如將景觀加以恢復,可以成為一條系統的人文旅遊線路。

醇親王生前在蔚秀園養病,到西山響堂閒逛,看中了此地,慈禧和光緒賜銀五萬兩買山建墳。墓地坐西朝東,建築依山勢而設,由低到高,層層有序。現在這裡是北京市文物保護單位。

現場目擊:七王墳的碑樓聳立在一片松柏之間,四周用鐵柵欄圍起。走上神橋,看到神橋的護欄一部分已斷裂,橋上的青石板凸凹不平,橋下的河道也早無水流,被雜草掩蓋著。

順著甬道拾階而上,甬道四周雜草叢中不時散落著殘破的石碑、石墩,很多石碑已辨別不出字跡。有幾座石碑看上去很新,格外顯眼,據介紹,這幾塊石碑是後來照原樣複製擺在原來的位置的。

通過柵欄,可以看到碑樓內的馱虎碑。護林人員說:“這本是九王墳的碑,但因為七王墳在半山腰路不好走,太監就把兩塊碑給換了,因此九王墳的碑比哥哥的還要大。”記者看到,碑樓頂上的飛檐很新,四周牆壁也可看出重新粉刷的痕跡。據護林人員介紹,兩年前,七王墳曾修過一次。

雖有多處建築破損,但七王墳墓地整體建築風格仍然保留下來了。木製的牌樓體現出清朝的建築風格,飛廊雕花圖案清晰可見。但畢竟年代久遠,牌樓已看不出原來的顏色,柱子上也是銹跡斑斑,牌樓內牆壁上滿是遊人的塗鴉,牌樓內一側牆壁上的壁畫也被人颳得面目全非。

七王墳墓地坐落在一片空地。七王墳位居正中,左右分別是其三位妃子的墓,七王墳保存完好,幾位妃子墳墓的外層磚塊已不同程度脫落,露出內層磚塊,墓地四周的牆壁也布滿了遊人的塗鴉,護林人員說:“現在是防火期,禁止任何人上山;平時有很多人來這裡遊玩,難免有人亂塗亂畫。”尚存贔屓座一個、宮門、享殿各一座。

歷經戰火

聽妙高峰的老人說,妙高峰過去比現在高,它是被日本侵略軍投下的炸彈和炮彈炸矮的。日本人從1938至1944年中,四次瘋狂地進攻長沙,有三次被擋在長沙城外。妙高峰是當年長沙城南的主戰場,有很多誓死捍衛長沙的官兵就戰死在妙高峰。

當然也有很多日本侵略軍死在進攻妙高峰的途中。妙高峰如今成了一條名巷,與第一師範的建築有點相仿,灰牆深色瓦,全是平房與兩層瓦屋。那天的感覺傍著西風,就有點肅穆,仿佛一不小心步入了明清時期的什麼地方,生活在這裡的人有點像生活在遙遠的年代。