成因

由奧爾特雲被提出,對於它們的形成,科學界各有不同學說,但如今,天文學家認為奧爾特雲是50億年前形成太陽及其行星的星雲之殘餘物質,並包圍著太陽系。

奧爾特雲

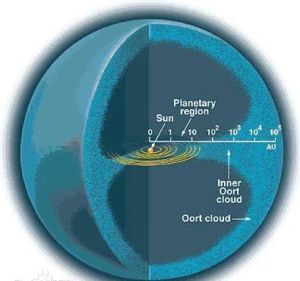

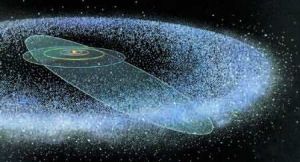

奧爾特雲最廣為人們接受的假設,是奧爾特雲物體其實是在比柯伊柏帶更接近太陽的地區形成的,與其它行星及小行星相似,但是由於它們經常被大行星的引力影響,及後被仍年輕的大型氣體行星,諸如木星等天體的強大引力將之逐出太陽系內部,使它們擁有極為橢圓或拋物線狀的軌道,散布於太陽系的最外層。同時,這個過程也把它們的軌道偏離黃道面,並形成奧爾特雲呈球狀的形態。一些在遠處的天體之軌道又被附近的恆星攝動,使之變為圓渾,並能長期處於太陽的遠方。而遠離八大行星的物體因不受到大行星的影響,散布於接近黃道面的盤狀區中,形成柯爾柏帶。這個理論解釋了為何奧爾特雲不像柯爾柏帶和八大行星的軌道一樣接近黃道面,而是呈獨特的圓球狀。

現象描述

提出歷史

1932年,愛沙尼亞天文學家恩斯特·朱利葉斯·奧皮克(ErnstJuliusOpik)提出彗星是來自太陽系外層邊緣的雲團。但在1950年,荷蘭天文學家簡·亨德里克·奧爾特(JanHendrickOort)便指出這個推論有矛盾的地方,即一個彗星不停來回太陽系內部與外部,終會被多種因素所摧毀,其生命周期決不會如太陽系的年齡長。該雲團所受的太陽輻射較弱,非常穩定,存在數百萬顆以上的彗星核,可以不停產生新彗星,去取代被摧毀的。另外人們相信,所有奧爾特雲彗星的總質量,會是地球的5至100倍。

發展

奧爾特雲

奧爾特雲名稱:小行星90377

赤道直徑(公里):<1800,>1250

近日點(天文單位):76(±7)

遠日點(天文單位):850

發現年份:2003年

發現方法:熱力探測

發現者:MichaelE.Brown

ChadwickA.Trujillo

DavidL.Rabinowitz

如果彗星僅僅是快速飛行的冰塊,那么它們從哪兒來,又是怎樣到達這裡的呢?1950年,荷蘭天文學家簡·奧爾特推斷,在太陽系外沿有大量彗星,後來被稱為奧爾特星雲。

在望遠鏡發明後的四個世紀裡,奧爾特星雲中只有很小一部分彗星進入過太陽系。彗星受到寒冷的高層宇宙空間的保護,被認為是太陽系形成時早期星雲的殘骸。

奧爾特的理論建立於對彗星的多年觀察之上。彗星出現的時間間隔意味著大多數彗星都有很長的環形運動軌跡。奧爾特認為彗星源於帶外行星億萬英里以外的雲狀區域。該區域非常遙遠,太陽無法將其納入太陽系中。

在二十世紀八十年代初,研究者們開始修正奧爾特的理論。根據他們的理解,奧爾特星雲浮游在太陽系邊緣,極易受附近恆星引力作用的影響。

根據他們的計算,有時這些力量會將彗星從奧爾特星雲拖至星際空間。這樣,它們更靠近太陽。這時,木星的引力作用要么將它們推至更小的軌道,要么將它們逐出太陽系。只有百分之五的彗星曾返回過它們的家園,那裡的彗星將日漸減少。

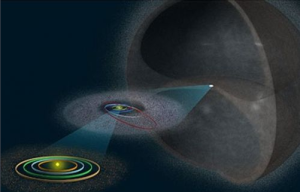

但這一理論似乎與每年看到的穩定划過地球上空的一串串彗星不一致。為解決這一矛盾,科學家們1991年在奧爾特理論上又加了另外一種觀點。根據這種觀點,奧爾特星雲內層外有一個更大的天體,內環猶如一個水庫,源源不斷為外環提供新的彗星。

雖然奧爾特星雲有待人類去發現,但大多數天文學家都認為它確實存在。他們還認為它是由太陽系形成時遺留的殘片組成的。在航天探測器到達之前,奧爾特星雲的存在將是個謎。

來源

彗星雲

奧爾特雲

奧爾特雲如今一般把奧爾特雲的距離定在約15萬天文單位處,大體上是冥王星距離的4000倍。速度最快的光從那裡來到我們太陽系也要走上兩年多,因此這裡的彗星繞太陽一周要花很長的時間,只有當它們跑到離太陽幾億千米遠時,才能被人們看到。它們在軌道上的絕大部分時間都消磨在遠離太陽的地方。以池谷-關彗星為例,它在近日點附近速度為每秒500千米,僅用兩個小時就跑完了靠近太陽的半邊,但要跑完遠離太陽的那一邊,卻要花上1000多年。池谷-關彗星的周期還不算長,有些長周期彗星旅行一周要經過幾百萬年的漫長歲月。所以,儘管天文學家估算奧爾特彗星雲里可能有1000億顆彗星,而全世界每年發現的彗星平均只有五六顆。

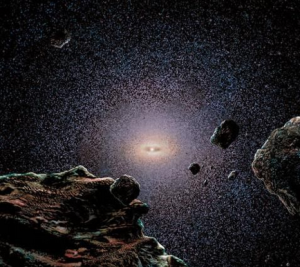

由於彗星雲離太陽非常遙遠,在彗星雲的位置是看不到又大又圓的太陽的,太陽真的成了名副其實的“普通一星”,亮度比地球上看天狼星還暗一些。但彗星雲離其他恆星更是難以想像的遠,彗星雲得不到任何恆星的光和熱,所以像一座“冰山”。

彗星就來自這座冰山,這些冰山上的來客本身也是一座座大大小小的冰山,大的直徑超過10千米,比地球上的最高峰珠穆朗瑪峰還要壯觀,小的則只有幾十米。這一座座冰山都是由大量的冰物質和塵埃混合而成的。冰物質中除大部分是水冰之外,還有一氧化碳冰、二氧化碳冰(乾冰)、氨冰和甲烷冰等。因冰物質中混有大量的塵埃物質,所以冰山看上去是灰黑色的,而不像我們在電視中看到的南極冰山那樣晶瑩可愛。美國天文學家惠普爾給它們起了一個很形象的名字,叫“髒雪球”。

由於從太陽鄰近區域路過的恆星對原始彗星的擾動,質量小的彗星離開彗星雲,扭過頭來,或往太陽系外跑去,或朝太陽系內部飛奔。多數彗星在向太陽進發時是沿著雙曲線或拋物線軌道的,經過成千上萬年的長途跋涉,當它們離太陽越來越近時被人們用望遠鏡捕獲。一些彗星與大行星相遇時軌道受到攝動,變成橢圓形軌道,由非周期彗星變成新的周期彗星,開始在太陽系“安家落戶”。

1958年,美國一些天文學家認為在太陽系內還存在著另一個彗星倉庫,即所謂的“柯伊伯彗星帶”。這個環狀的彗星帶離海王星軌道不遠,估計帶內至少有幾千顆彗星。短周期彗星全部來自這個彗星庫。和奧爾特雲相比,這個彗星帶離地球要近多了。柯伊伯帶提出後,一些天文學家用大望遠鏡對這一區域作了分段觀測,但並沒有發現什麼。這有三種可能,第一種可能是柯伊伯帶里沒有預計那么多的彗星,第二種可能是柯伊伯帶可能位於更遠的位置,第三種可能是根本不存在柯伊伯帶。

80年代末開始,美國天文學家戴維·朱維特和簡·魯經過5年的苦苦搜尋,終於在1992年9 月14日發現了第一個位於冥王星軌道外面的天體(簡稱冥外天體),命名為1992QB1,它和太陽的距離為41個天文單位。在1993年3月和12月,他們又接連發現了3個冥外天體,這3個天體與太陽的距離分別為46、32和35天文單位。同年,英國天文學家也在距太陽33和34天文單位處發現了兩個天體。截止到1997年底,天文學家已發現了56個冥外天體(包括冥王星)。

天文學家之所以把它們稱為天體,是因為還不能肯定它們是行星、小行星,還是彗星,但不管怎么說,這也是天文學上的一項令人矚目的重要發現。

彗星的運動和內部結構,天文學家們還沒有完全搞清楚,因此,不論是奧爾特雲還是柯伊伯帶,都是彗星起源的一種假說,還沒有得到最後證實。天文學家比較一致的看法是,彗星從原始太陽星雲中形成的時期,基本上與太陽、行星形成的時期相同,彗星是太陽系創生過程中的一種天然副產品。

關於彗星起源的問題,可以說是眾說紛紜,到如今還沒有一個比較一致的意見。有一種意見認為,太陽系天體上的火山爆發把大量物質拋向空間,彗星就是由這些物質形成。這類觀點可以叫做“噴發說”。而另一種稱為“碰撞說”的觀點則認為,在很遙遠的年代,太陽系裡的某兩個天體互相碰撞,由此產生的大量碎塊物質,形成了太陽系中的彗星。這些假說都存在著一些難以解釋的問題,很難得到大多數天文學家的承認。

原雲假說

奧爾特雲

奧爾特雲據奧爾特估計,彗星雲這個包層中可能存在多達1000億顆彗星。這真是一個龐大無比的彗星“倉庫”啊!其中的每一顆彗星繞太陽一周都得上百萬年。它們主要是在附近恆星引力一些彗星受到木星等大行星引力的影響而變為周期彗星。另外的一些彗星可能被拋出太陽系外。