草堂簡介

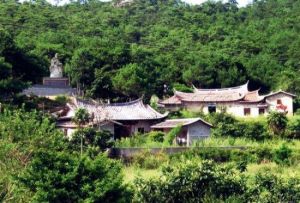

夾祭草堂位於福建莆田市涵江區新縣鎮鞏溪村的夾漈山上,離市區北面約30公里,這裡海拔600多米,山深林密,環境幽靜,空氣清新,是我國宋代著名史學家鄭樵著書立說的地方。人物介紹

夾祭草堂

夾祭草堂鄭樵學習的興趣非常廣泛,他不僅喜歡研究歷史,也愛好學習天文、地理、生物、醫藥和語言文字等知識。不管學習哪門知識,他都很認真,一點也不馬虎。他學習天文的時候,讀了書本上記載的星宿,到了晚上,就按照書上說的方向,觀察天空里的星星,把每一顆星的位置、亮度,都牢記在心裡。他學習動植物知識的時候,常常跑到田野里去,觀察各種花草樹木、鳥獸蟲魚的樣子和它們的生活情況,還向農民、漁民、樵夫和獵人請教。因此,他不僅記熟了書上講的知識,還學到了許多書上沒有講到的知識。

鄭樵研究學問很注意條理和系統。他說:“善於讀書的人,像善於帶兵的將軍一樣。軍隊打仗不能亂來,讀書也必須有一定的條理。”他把自己的讀書筆記,按照各種門類編排起來,要找什麼材料,順手就能找出來,一點不費力氣。

鄭樵學習知識、鑽研問題的勁頭越來越大。三年的守孝期滿了,他還不想回去,一直在深山裡讀了三十年書,積累了豐富的知識。可是他還嫌自己見識不廣,就出門到各地去旅行,一方面遊覽名山大川,學習活的知識;一方面訪問各地有名的藏書家,向他們借書來讀。這樣過了十年,鄭樵的知識更加豐富了,成了當時很有名的學者。

最初與鄭樵一起在夾祭山讀書做學問的還有他的堂兄鄭厚。兩人志趣相投,互為砥礪,一起度過了6年的光陰。這6年是兄弟倆最快活的日子,當知道誰家有藏書,他們甚至不遠千里結伴前往,必將藏書讀盡方歸。春暖花開的季節,只要興致來了,他們就提著酒飯到深山裡,在水石相激處,飲酒賦詩,暢論天下大事。兄弟倆一面讀書,一面講學授徒,使得四方從游者雲集。

鄭樵29歲那年,在薌林寺旁建了一座修史草堂,作為長年修史著書的地方。他對這座草堂十分滿意:“堂後青松百尺長,堂前流水日湯湯。西窗儘是農桑域,北牖無非花葛鄉。”但就在這年,堂兄鄭厚難耐孤寂,決意下山參加科考,在鄉試、會試中均名列前茅。主考官誇讚他的文字:“索之古人中,當無一、二。”不久鄭厚就被授了官,而且官越做越遠,直做到湖南湘鄉知縣。而堅持在夾 山讀書修史的鄭樵卻因家庭變故而陷入了極度困窮之中,常常“廚無煙火”,但他仍然“風晨雨夜,執筆不休”,獨力著述“匯天下之書為一書”的《通志》。

出仕後的鄭厚,似乎官聲並不顯赫,遺著也不太豐盛。而窮困潦倒的鄭樵,歷30年的寂寞和30年的堅韌,最終完成了200卷近500萬字的《通志》。

《通志》是繼西漢司馬遷之後的又一部紀傳體史學巨著,與唐杜佑的《通典》、元馬端臨的《文獻通考》並稱為“三通”。自古有“士不讀三通,是為不通”的說法,在《長征》電視劇中,毛澤東同志曾三次提到“三通”,可知鄭樵在中國古代史學界的地位和影響。我在心裡打著一個又一個的問號,當時交通不便,信息閉塞,先生為何對世事洞察得如此清楚?真的是“秀才不出門,能知天下事”。

據說,宋紹興二十七年(1157年),鄭樵已修書五十種,獻給皇帝,被授右迪功郎,但他沒有接受。回家後,築草堂於夾祭山,編纂《通志》叢稿。紹興三十一年(1161年),《通志》書成,鄭樵到臨安獻書。適逢高宗赴建康(今南京市),戒嚴,未得見。第二年春,高宗還臨安,詔命鄭樵將《通志》繳進,高宗授他樞密院編修官。是時,鄭樵已病逝,終年58歲。

“萬古不磨修史筆,四山長護著書堂”。這對題寫在夾祭草堂的楹聯,概括了鄭樵的不朽業績和草堂特殊的地位。

結構布局

夾祭草堂

夾祭草堂草堂左後方數十米處有勝跡殿,系石構殿宇,二進,由過廳、正殿組成,題額“草堂勝跡”。殿前有一株數十齡毛茶,冬春之際燦燦然紅花滿樹。殿側有桂樹,九秋時節馥郁的香氣布滿山坳。殿門有聯:“三十年力學不下山,度量包羅天地;五百部著書曾詣闕,精神貫徹古今。”正殿供奉夾先生塑像,先生藹然端坐,兩眼發出燭照大千的靈光。聖跡殿被當地人叫做“無塵山房”。涵江區民族與宗教事務局的一位幹部告訴我,殿內從來不需要拂掃,因為這裡既無蛛絲蟲跡,也無煙塵沉積。為何能如此潔淨,不得而知。更奇的是,在石砌洗硯池邊有一大叢竹林,每株竹子都是方形的,這是我聞所未聞、見所未見的竹子。

夾祭草堂周圍景點甚多,自古就有“夾祭二十四景”之稱。每一個景點都隱藏著一個美麗動人的故事。登山路上的“下馬石”,相傳是我國著名理學家朱熹拜訪鄭樵時下馬步行的起點。草堂西側約200米處的“出米石”,傳說鄭樵刻苦著書的精神感動了神仙,呂洞賓下凡在石上挖兩個洞,一洞出米,一洞出鹽,兩洞出的鹽米僅供師徒兩人食用。後來書童把洞挖大,結果洞中飛出兩隻白鳥,從此就不再有鹽米流出。草堂西側約100米處的“占星石”,相傳鄭樵站在石上夜觀天象。此石突兀山間,站在石上仰望上蒼,天宇特別低,確是觀察天文的好地方。在草堂前面約100米處的“曬書石”,石長60米,寬35米,相傳鄭樵每年都要把書拿到這塊石上曬太陽,以防霉變。此外,還有搖籃石、修史堂、搬柴坑、烏紗石、放生池、石龜石蛇、東山採藥、曲水流觴等等。