簡介

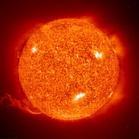

色球層是太陽大氣中間的一層,位於光球之上。平時,由於地球大氣中的分子以及塵埃粒子散射了強烈的太陽輻射形

太陽色球層

太陽色球層這一層可見太陽耀斑。耀斑是太陽黑子形成前在色球層產生的灼熱的氫雲層。在光球層的某些區域,溫度比周圍稍低(通常是4000攝氏度),這便是黑子。

在色球上人們還能夠看到許多騰起的火焰,這就是天文上所謂的“日珥”。日珥是迅速變化著的活動現象,一次完整的日珥過程一般為幾十分鐘。同時,日珥的形狀也可說是千姿百態,有的如浮雲煙霧,有的似飛瀑噴泉,有的好似一彎拱橋,也有的酷似團團草叢,真是不勝枚舉。天文學家根據形態變化規模的大小和變化速度的快慢將日珥分成寧靜日珥、活動日珥和爆發日珥三大類。最為壯觀的要屬爆發日珥,本來寧靜或活動的日珥,有時會突然"怒火衝天",把氣體物質拚命往上拋射,然後迴轉著返回太陽表面,形成一個環狀,所以又稱環狀日珥。

人們習慣地認為天體外層的溫度總是低於內部。但是,在太陽大氣層內卻出現了溫度的反常分布。在厚約2000公里的色球層內,溫度從光球頂部的4600K增加到色球頂部的幾百萬度,而其它的一些物理參數 [如密度、電離度等] 和一些物理過程也發生了巨大的變化。因此,色球物理狀況的研究,引起了太陽物理學家的很大興趣。

色球是一個充滿磁場的電漿層,在局部電漿動能密度和磁能密度可相比擬時,能經常觀測到電漿和磁場之間複雜的相互作用。由於磁場的不穩定性,常常會產生劇烈的耀斑爆發,以及與耀斑共生的爆發日珥、衝浪、噴焰等許多動力學現象。耀斑爆發時,還發射大量的遠紫外輻射、X射線輻射、高能粒子流,這些輻射對日地空間和地球高層大氣影響很大。此外,色球和日冕中的電漿、可變磁場以及由不穩定性引起的衝擊波之間的相互作用,會產生大量不同頻率的射電輻射,為色球、日冕物理性質和爆發現象的研究提供了重要信息。因此,色球的研究無論是對太陽物理還是對空間物理和地球物理,都有重要的意義。

早年,只能在日全食時觀測到色球的側面,研究色球的機會不多。自從1892年 [光緒18年] 海耳製成太陽單色光照相儀、1933年李奧創製雙折射濾光器之後,情況就不同了。前者是用分光儀沿著太陽像掃描而成的一個特徵譜線的單色像;後者濾去所有其它波段的輻射,而只讓所研究的譜線的輻射透過,這樣就能在幾條特徵譜線的窄波段內觀測色球,從而得到各薄層氣體的形態和運動特徵。在日全食開始的短暫時間內,人們通過無縫攝譜儀可以發現:由暗的夫朗和費線和亮的連續譜所組成的吸收光譜 [光球光譜] ,快速地轉變為發射光譜 [色球光譜] ,這種光譜通常稱為閃光譜。

色球的結構

色球的結構是不均勻的,如果不考慮這種不均勻性,按照平均溫度隨高度的分布曲線來區分色球層次,可分為3層:

·低色球層,厚約400公里,溫度由光球頂部的4600K上升到5500K;

·中色球層,厚約1200公里,溫度緩慢上升到8000K;

·高色球層,厚約400公里,溫度急劇上升到幾萬度。

在大約2000公里範圍內,溫度增加了一個數量級。

色球沒有明顯的邊界,這也反應了色球本身的不均勻性。從色球中,時時噴射出細而明亮的流焰,稱為針狀物。這是義大利天體物理學家塞奇於1877年 [光緒3年] 首先描繪過的。

在利用色球譜線所拍得的太陽單色像中,與光球的超米粒組織引起的網路組織相對應的位置上,存在著多角形的網路鏈結構,稱為色球網路。

在單色像中還常常可以看到由黑子向外的鏇渦結構。這種結構中的纖維排列得非常整齊,類似於馬蹄形磁鐵周圍的鐵屑。這是高電導率的色球物質在黑子內沿著磁力線運動的結果,是黑子磁場磁力線的反映。

80年代,鄧恩還發現了一種同色球網路和光球米粒組織相連的精細結構物細鏈。在離Ha線心+2埃的單色光照片中,細鏈結構最明顯。它是由大小約1/4角秒的亮點形成的亮鏈,在色球網路元集中的活動中心附近的下層最容易發現,可以把它看作是色球亮網路向下層的延伸。細鏈單個亮元的橫向速度是每秒1.5公里。細鏈的壽命和演化特徵還不清楚。

根據譜線的形成和致寬理論,不同譜線或同一譜線輪廓上的不同部位,是在太陽大氣的不同高度形成的,所以研究不同元素的譜線或同一譜線輪廓上的不同部位,可以獲得一些重要的信息,並有助於探求和建立光球、色球大氣模型。常用的譜線有:巴爾末系、電離鈣的H、K線和中性鐵、鈉、鎂、鈣的線系等,它們都是在低色球層和高光球層中形成的。

色球模型

用波長小於3厘米的射電輻射、波長約1毫米的紅外輻射、紫外連續譜可以建立低色球層的大氣模型。然後通過巴爾末系連續譜和4700埃處的電子散射連續譜的分析,把低色球模型擴展到中色球層。近年來,火箭和人造衛星的觀測取得的大量紫外發射線資料,又提供了有關中色球層、高色球層和日冕結構以及活動區結構的寶貴信息。

雖然,光球米粒組織、譜斑、以及針狀物的存在都表明了光球和色球在結構上的不均勻性,但是,假設物理條件在任何平行於太陽表面的平面內都是均勻的,即所謂“均勻大氣模型”,對許多實際研究工作是很重要的。目前比較通用的是金格里奇等人在前人的基礎上繪出的哈佛-史密森參考大氣模型。

色球能向上延伸到如此之高,而且長期穩定地維持這樣慢的密度遞減規律,是因為從光球到色球之間存在著湍流運動。1928年英國的麥克雷首先證明,在2000-4000公里高度之間,只要具有每秒15公里的氣體湍流運動,就可以推導出和觀測數據接近的色球中密度遞減規律。這種湍流運動的機械能,使色球不致在它本身的重力作用下落向太陽。

物理現象

色球是一個充滿磁場的電漿層,在局部電漿動能密度和磁能密度可相比擬時,能經常觀測到電漿和磁場之間的複雜的相互作用。由於磁場的不穩定性,常常會產生劇烈的耀斑爆發,以及與耀斑共生的爆發日珥、衝浪、噴焰等許多動力學現象。耀斑爆發時,還發射大量的遠紫外輻射和X射線輻射以及高能粒子流。這些輻射對日地空間和地球高層大氣影響很大。此外,色球、日冕電漿和可變磁場以及由不穩定性引起的衝擊波之間的相互作用,會產生大量不同頻率的射電輻射,為色球、日冕物理性質和爆發現象的研究提供重要信息。因此,色球的研究無論對太陽物理還是對空間物理和地球物理,都有重要的意義。

特性

色球層是太陽大氣的中間層,平均厚度為2000千米。密度比光球層稀薄。溫度有幾千至幾萬攝氏度;但發出的光只有光球層的幾千分之一。

平時無法看到色球層,只有在發生日全食的時候,在暗黑日輪的邊緣可以看到一彎紅光,僅持續幾秒鐘,這就是色球的光輝。

光球頂部的溫度為4300攝氏度,而色球頂部的溫度卻有幾萬度。這種反常現象到現在還沒有找出確切的原因。

色球上最突出的特徵是針狀物。它們出現在日輪的邊緣,像一些小火舌,偶爾騰出一束束的火柱。針狀物從產生到消失只有10分鐘左右的時間。