分類

一般來說,太陽能熱發電形式有槽式,塔式,碟式三種系統

槽式太陽能熱發電

槽式太陽能熱發電槽式太陽能熱發電系統全稱為槽式拋物面反射鏡太陽能熱發電系統,是將多個槽型拋物面聚光集熱器經過串並聯的排列,加熱工質,產生高溫蒸汽,驅動汽輪機發電機組發電。國內槽式太陽能熱發電技術現狀20世紀70年代,在槽式太陽能熱發電技術方面,中科院和中國科技大學曾做過單元性試驗研究。進入21世紀,聯合攻關隊伍,在太陽能熱發電領域的太陽光方位感測器、自動跟蹤系統、槽式拋物面反射鏡、槽式太陽能接收器方面取得了突破性進展。目前正著手開展完全擁有自主智慧財產權的100kW槽式太陽能熱發電試驗裝置。2009年華園新能源套用技術研究所與中科院電工所、清華大學等科研單位聯手研製開發的太陽能中高溫熱利用系統,設備結構簡單、而且安裝方便,整體使用壽命可達20年。由於反射鏡是固定在地上的,所以不僅能更有效地抵禦風雨的侵蝕破壞,而且還大大降低了反射鏡支架的造價。更為重要的是,該設備技術突破了以往一套控制裝置只能控制一面反射鏡的限制。我們採用菲涅爾凸透鏡技術可以對數百面反射鏡進行同時跟蹤,將數百或數千平方米的陽光聚焦到光能轉換部件上(聚光度約50倍,可以產生三、四百度的高溫),採用菲涅爾線焦透鏡系統,改變了以往整個工程造價大部分為跟蹤控制系統成本的局面,使其在整個工程造價中只占很小的一部分。同時對集熱核心部件鏡面反射材料,以及太陽能中高溫直通管採取國產化市場化生產,降低了成本,並且在運輸安裝費用上降低大量費用。這兩項突破徹底克服了長期制約太陽能在中高溫領域內大規模套用的技術障礙,為實現太陽能中高溫設備製造標準化和產業化規模化運作開闢了廣闊的道路。華園新能源工程公司生產的太陽能高溫發電管,還可以產生550度以上的高溫蒸汽,可以套用於太陽能槽式熱發電工程。該公司有國內最具規模的直通管和反射槽生產廠,並主持和參與了包括目前亞洲最大的我國首座太陽能槽式熱發電項目等多項工程的前期論證、設計。國外發展情況美國上世紀已經建成354MW,西班牙已經建成50MW。

塔式太陽能熱發電

塔式太陽能熱發電太陽能塔式發電是套用的塔式系統。塔式系統又稱集中式系統。它是在很大面積的場地上裝有許多台大型太陽能反射鏡,通常稱為定日鏡,每台都各自配有跟蹤機構準確的將太陽光反射集中到一個高塔頂部的接受器上。接受器上的聚光倍率可超過1000倍。在這裡把吸收的太陽光能轉化成熱能,再將熱能傳給工質,經過蓄熱環節,再輸入熱動力機,膨脹做工,帶動發電機,最後以電能的形式輸出。主要由聚光子系統、集熱子系統、蓄熱子系統、發電子系統等部分組成。1982年4月,美國在加州南部巴斯託附近的沙漠地區建成一座稱為“太陽1號”的塔式太陽能熱發電系統。該系統的反射鏡陣列,由1818面反射鏡環包括接收器高達85.5米的高塔排列組成。1992年裝置經過改裝,用於示範熔鹽接收器和蓄熱裝置。以後,又開始建設“太陽2號”系統,並於1996年併網發電。今年,以色列Weizmanm科學研究院正在對此系統進行改進。據悉仍在研究實驗中。

碟式太陽能熱發電

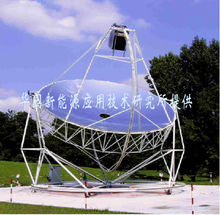

碟式太陽能熱發電太陽能碟式發電也稱盤式系統。主要特徵是採用盤狀拋物面聚光集熱器,其結構從外形上看類似於大型拋物面雷達天線。由於盤狀拋物面鏡是一種點聚焦集熱器,其聚光比可以高達數百到數千倍,因而可產生非常高的溫度。現在碟式熱發電系統在20世紀70年代末到80年代初,首先由瑞典US-AB和美國Advanco Corporation、MDAC、NASA及DOE等開始研發,大都採用Silver/glass聚光鏡、管狀直接照射式集熱管及USAB4-95型熱機。進入20世紀90年代以來,美國和德國的某些企業和研究機構,在政府有關部門的資助下,用項目或計畫的方式加速碟式系統的研發步伐,以推動其商業化進程。

未來值得關注技術

| 隨著科學技術的不斷發展,從DNA“摺紙術”到骨整合技術,一系列“大想法”受以媒體越來越多的關注,未來我們將有機會觸摸壓電顯示器,也有機會購買自己的第一輛超級電容動力汽車。 |