光譜介紹

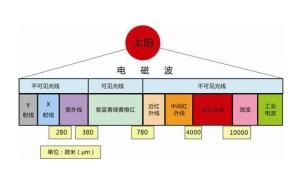

太陽光的極為寬闊的連續譜以及數以萬計的吸收線和發射線,是一個極為豐富的太陽信息寶藏。太陽光譜屬於G2V光譜型,有效溫度為5770 K。太陽電磁輻射中99.9%的能量集中在紅外區、可見光區和紫外區。

太陽輻射主要集中在可見光部分(0.4~0.76μm),波長大於可見光的紅外線(>0.76μm)和小於可見光的紫外線(<0.4μm)的部分少。在全部輻射能中,波長在0.15~4μm之間的占99%以上,且主要分布在可見光區和紅外區,前者占太陽輻射總能量的約50%,後者占約43%,紫外區的太陽輻射能很少,只占總量的約7%。

在地面上觀測的太陽輻射的波段範圍大約為0.295~2.5μm。短於0.295 μm和大於2.5 μm波長的太陽輻射,因地球大氣中臭氧、水氣和其他大氣分子的強烈吸收,不能到達地面。

光譜顏色

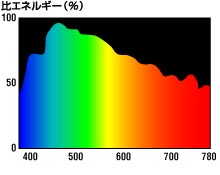

太陽平日所放出來的光譜主要來自太陽表面絕對溫度約六千度的黑體輻射(Black Body Radiation)光譜可見光的波長範圍在770~390納米之間,看不見的波段從390~11590納米。波長不同的電磁波,引起人眼的顏色感覺不同。770~622nm,感覺為紅色;622~597nm,橙色;597~577nm,黃色;577~492nm,綠色;492~455nm,藍靛色;455~390nm,紫色。

功率分布

太陽光譜

太陽光譜太陽是能量最強、天然穩定的自然輻射源,其中心溫度為1.5*10^7K,壓強約為10^16Pa。內部發生由氫轉換成氦的聚核反應。

太陽聚核反應釋放出巨大能量,其總輻射功率為3.8*10^26W,其中被地球接收的部分約為1.7*10^17W。太陽的輻射能量用太陽常數表示,太陽常數是在平均日地距離上、在地球大氣層外測得的太陽輻射照度值。從1900年有測試數據以來,其測量值幾乎一直為1350W/㎡。對大氣的吸收和散射進行修正後的地球表面值約為這個值的2/3。

通常假定太陽的輻射溫度為5900K,則其輻射溫度隨波長的增加而降低。根據黑體輻射理論,當物體溫度升高時,發出的輻射能量增加,峰值波長向短波方向移動。

太陽輻射的波長範圍復蓋了從X射線到無線電波的整個電磁波普。在大氣層外,太陽和5900K黑體的光譜分布曲線相近。受大氣中各種氣體成分吸收的影響,太陽光在穿過大氣層到達地球表面時某些光譜區域的輻射能量受到較大的衰減而在光譜分布曲線上產生一些凹陷。

光譜利用

利用太陽光譜,可以探測太陽大氣的化學成分、溫度、壓力、運動、結構模型以及形形色色活動現象的產生機制與演變規律,可以認證輻射譜線和確認各種元素的豐度。利用太陽光譜在磁場中的塞曼效應,可以研究太陽的磁場。

太陽光譜的總體變化很小,但有的譜線具有較大的變化。在太陽發生爆發時,太陽極紫外和軟X射線都會出現很大的變化。利用這些波段的光譜變化特徵可以研究太陽的多種活動現象。因此,提高對太陽光譜的空間解析度和拓展觀測波段,可以大大增強對太陽和太陽活動的認識。現在已探測到了完整的,稱之為第二太陽光譜的偏振輻射譜。利用第二太陽光譜,又可以進一步開展多項太陽物理研究,也可能成為探測太陽微弱磁場和湍流磁場的有效方法。