紫外天文學

正文

通過電磁波的紫外線波段研究天體的一門學科。紫外線波段介於可見光和X射線之間,在100~4000埃範圍內。地球大氣對紫外線有吸收作用,對於波長為2000~3000埃的紫外線,尚可用高度達50公里的氣球進行觀測,如要觀測整個紫外波段就必須利用探測火箭和衛星。在地球大氣外雖可對太陽及其行星進行整個紫外線波段的研究,但對太陽系外天體的研究還受到星際氣體吸收的限制。氫原子的賴曼系限外的連續吸收,即使對非常靠近的星體也是很嚴重的,所以紫外天文學的研究範圍實際上只限於 912~3000埃之間。觀測波段向紫外區擴展的重要性是顯而易見的,因為通常元素的中性和電離態的共振線,在紫外區要比可見光區豐富得多,而共振線對研究天體的物理狀態和化學組成是最為敏感的(見共振吸收)。太陽系紫外天文學 紫外研究的第一個天體是太陽。太陽紫外光譜中有許多高電離矽、氧、鐵等元素的譜線,為太陽色球與日冕間過渡層和耀斑活動的研究提供極有價值的信息(見太陽紫外輻射)。由於許多原子和分子的共振線屬於紫外區,又由於在此波長上分子的散射比起固體粒子的散射更為重要,因此通過對太陽系內的行星、彗星等天體的紫外光譜、反照率和散射的觀測,有助於確定它們大氣組成,從而建立大氣模型。

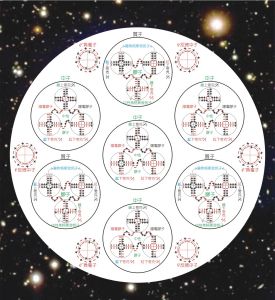

白矮星-內部結構模型圖

白矮星-內部結構模型圖 紫外觀測對於星際物質的研究有特殊意義。星際物質包括星際塵埃(小固體粒子)和星際氣體兩部分。星際塵埃對不同波長的星光有不同的消光作用,即產生所謂星際紅化。消光曲線對恆星天文和星際塵埃的研究都十分重要。消光曲線向紫外的擴展已經給我們以新的認識。紫外區消光曲線的特點是在1/λ=4.6微米-1 (λ為波長)附近有一相當明顯的隆起;在1/λ=5.5~7.5微米-1 的範圍內有相當寬的極小;並且總的說來是向遠紫外很快上升的。這個觀測表明星際塵埃中含有直徑 100埃左右的石墨粒子。關於星際氣體,已有的資料主要來自可見光區中性鈉和電離鈣的共振線的星際吸收測量和中性氫21厘米譜線射電觀測。不少星際分子、原子和離子的共振線在紫外區,氫的賴曼系α譜線Lα就是一個例子。通過對早型星的Lα線星際吸收的測量,可確定星際氫原子分布,其精度比21厘米射電觀測為高,並且還可以作出氫與其他星際氣體成分含量的精確比較。還有許多星際氣體的譜線出現在紫外區,如CⅠ、CⅡ、NⅠ、NⅡ、OⅠ、SiⅡ等等。分子氫的賴曼帶處在波長短於1108埃的紫外區,它在密的塵埃雲中已被觀測到。又如一氧化碳也在紫外光譜中被找到,通過紫外觀測確定了12 C和13 C的比值。隨著望遠鏡口徑和光譜色散的增大,紫外觀測一定會大大擴充我們對星際氣體的成分和物態的認識。

根據已有的認識,不論正常星系或特殊星系,在紫外區都會有強的輻射。由於星系的輻射有較大紅移,因此它們的紫外線可避開星際氫對Lα線的嚴重吸收,並打破短於 912埃的禁區而提供重要的信息。星系紫外研究不僅能增進對星系物態的認識,並可以延伸其紅移的測量。紫外觀測表明,星系在紫外區有較大的紫外色余,可能是存在較多的熱星的緣故。星系的研究需要有較大的望遠鏡,因而星系的紫外研究是紫外天文學下一階段的任務。

紫外探測設備 目前紫外天文學在研究對象上和研究課題上都是同傳統的光學天文學密切配合的,實質上是波段範圍向紫外的自然延伸。紫外天文學在方法和技術上與傳統的天文光學也很相似。紫外天文學除了與空間天文學一樣對火箭、衛星等技術有共同的要求外,還要求有較大的望遠鏡(除太陽的低解析度光度測量外)和望遠鏡終端設備。當然就所用設備的材料而言,與可見光區是不同的。成像系統和探測器所用的透射材料有氟化鋰、氟化鎂、藍寶石和熔石英等。氟化鋰的截止波長最短,為1050埃,氟化鎂次之,為1130埃,但氟化鎂在潮濕空氣中的性能遠比氟化鋰為佳,是波長長於1200埃範圍時最常用的材料。反射鏡面和光柵涉及反射用的鍍膜材料,與可見光區一樣,最廣泛採用的是鋁;但在紫外區要得到好的反射性能必須防止鋁形成氧化膜,為此要在光潔的鋁面上鍍一層極薄的氟化鎂作為保護層。這種保護層如厚度恰當,還可以因干涉作用而使反射效率進一步提高。衛星上用的鏡面材料須輕而結實,鈹較為合適,但其熱膨脹不均勻性較嚴重,不適用於高精度的觀測。目前使用的低膨脹係數的材料有微晶玻璃、熔石英等;康定-7971超低膨脹熔石英,在5~35℃溫度範圍,平均線膨脹係數為 0.2×10-7 /℃。紫外觀測同可見光波段觀測一樣,所用的探測器有照相乳膠、光電倍增管和像增強器等光電成像器件;不過在紫外區還可使用與X射線測量中類似的氣態電離室和正比計數器,但須採用合適的氣體和視窗材料。一般照相乳膠只適用於波長2200埃以上的紫外光,如用於2200埃以下的波段,或者要增加螢光物質,以便把2200埃以下的輻射轉化為有反應的波長,或者要減少明膠(即舒曼乳膠)。對於較短波長的探測必須採用無窗式的紫外光電倍增管。適用於可見光區的高靈敏光陰極材料也可用於紫外區。不過既要用於3000埃以下探測,必須對3000埃以上不敏感,因此只好採用Cs2Te和Rb2Te。對於波長範圍2000埃以下的探測,可選用鹵化鹼作光陰極。近年來製成供空間探測用的多通道電子倍增器也可用於遠紫外。由這種儀器發展而成的微通道板電子倍增器則已成為圖像研究的重要工具。在圖像探測方面和可見光區一樣,還可利用電子照相機、像增強器、電視攝像管和像光子計數器等。