圖書簡介

天橋是老北京平民遊藝場所聚集地和商品市場,內有眾多曲藝演出場所。位於前門外南緯路以北、永安路與曙光路西端以南、東經路以東、天壇西壇根以西廣大地區。元、明兩代及清前葉,為一片水鄉、沼澤,中有一建於元代的漢白玉單孔橋(位於今天橋南大街北口十字路口處),是明清帝王祭天時的必經之路,故名“天橋”,附近地區亦因此得名。

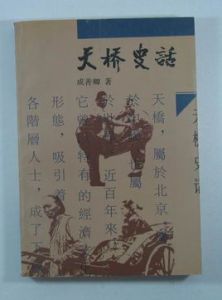

《天橋史話》一書介紹了天橋的源流與變遷、風土人情、曲藝生活以及有關的名人志士和政治事件。該書被收入生活·讀書·新知三聯書店讀書文叢。

文章選讀

天橋的晚期藝人(節選)

| 1957年,天橋遊藝場所被取消後,“筱金牙”的拉洋片亦隨之銷聲匿跡。其子羅浩然也未能繼承父業。1985年春節期間,北京市政府在地壇舉辦的別開生面的文化廟會上,羅浩然被特邀表演拉洋片,從而使這一瀕於消亡的民間藝術又得以復興,一時傳為美談。 11.“皮條槓子”藝人志六 所謂“皮條槓子”,是用三根兒杉篙搭成三角架子,頂端拴皮條兩根,藝人表演時雙手握緊皮條下端,靠兩臂的力量使身體懸空,練出各種出類超群的招數。這種玩藝兒盛行於清代末葉,演練者大多為棚匠,這些人根據職業的需要藉以鍛鍊身體並作為業餘消遣。後來才漸漸出現了以此為業的藝人。《同治都門紀略》載有皮條槓子詩:“三條槓木叉來支,中系皮條分手持,鷂子翻身鴨浮水,軟中求硬力難施。” 三十年代時,在天橋練皮條槓子者,以志六及其助手玉子(旗人,與志六名號皆不詳)最為突出。這二位膂力過人、身輕如燕,只要雙手一抓住兩根皮條,就立刻騰空而起,練出一套優美而驚險的玩藝兒:如“鷂子翻身”(即前後連續空翻),“白鶴晾翅”(類似現在吊環運動的轉肩十字動作),“寒鴉浮水”(挺身軀與地面平行,雙臂一屈一伸,左右頻頻倒換),“鐵板橋”(雙臂平伸、軀幹與腿挺直,如十字架狀)等。儘管皮條不時地晃動,但藝人竟能保持身體平衡,可謂是力量與技巧緊密結合的藝術。 12.雜技藝人“飛飛飛” “飛飛飛”本名曹鵬飛,天津人,十五歲時便攜兩個弟弟在天橋公平市場撂地賣藝,因身懷飛騰於空中的絕技,故久負“飛飛飛”盛名, “飛飛飛”賣藝的場地,方圓兩丈,四角各埋一根筆直的高桿,每根高桿頂端各系一條丈余長的粗繩,繩尾或結成圈套,或另縛以橫木。場中空曠處,立一架單槓,槓徑與飯碗相類。 場地入口處,高懸一塊狹長的黑色木牌兒,上書“飛飛飛”三個白漆大字。川流不息的遊客老遠看見這塊帶有幾分神秘色彩的招牌,疾趨至近處,就仿佛被一塊巨大的磁石吸住一般,無不佇立而觀。 “飛飛飛”表演的“盤槓子”,招數繁多,變幻莫測。上槓的動作不但敏捷而且奇特,倒立於地,以腳面鉤槓,輕輕擺動繼而鏇轉身軀,雙手即撐於槓上。更精采的是連續兩個空翻後單手或雙手倒立於槓上。單是這一兩個利落而驚險的上槓動作,便贏得觀眾的“碰頭好”。一陣熱烈的喝彩聲,使“飛飛飛”的精神更加抖擻,只見他在一人多高的槓子上,忽而兀立,忽而倒掛,忽而翻個跟頭,忽而弄個臥魚兒,忽而又以單腿夾槓,猶如車輪一般飛快地鏇轉起來,那扇面形的身子,那塊塊飽綻的肌肉,那剛健而舒展、優美而和諧的動作,無不使人得到健美的享受。 “飛飛飛”的傳家寶——“空中飛人”,更是絕藝超群,不同凡響。空中飛人有單人獨飛、雙人對飛及三人交插而飛等表演形式。“飛飛飛”的兩個胞弟,均能以嫻熟的技巧充當其兄的配角。 “飛飛飛”的單人獨飛,是每場表演中的大軸子。表演一開始,只見他順著高桿攀緣而上,雙手抓住繩套後,以腳蹬踹木桿,向對角木槓處悠蕩過去,突然撒開手中的繩索,全身凌空橫起,猛進如同雄鷹,剽疾恰似猿猴,瞬息間抓住對面的繩索,不待停穩,再次悠蕩回去,凌空翻個“吊毛”,恰好墜落坐於懸吊在空中的橫木上。頓時,鼓掌聲與喝彩聲一起爆發,如排山倒海,震耳欲聾,圍觀的男女老少莫不交口稱絕。 13.雜技藝人“賽活驢” 四十年代至五十年代初期,天橋有位民間藝人,套上布質的驢頭驢身,手腳縛上木質的驢蹄,既能在平地奔跑如飛,又能在條凳上表演各種驚險而滑稽的動作,靈巧勝於活驢千百倍,此人便是號稱“賽活驢”的雜技藝人關德俊。 關德俊最初充當過京劇龍套。三十年代,北京大柵欄“廣德樓”戲園經常上演神話劇《八仙得道》,劇中人張果老所騎的白色毛驢,便由關德俊扮演。依劇情而論,張果老本應騎驢過橋,劇團為以驚險叫座,特意設計讓毛驢馱著張果老從懸於舞台上空的兩根毛竹上面踏過。表演時,劇場內燈光大都熄滅,惟有一盞橙色聚光燈照射著張果老與驢形。此時,鑼鼓輕擊,簫聲婉轉,但見身穿道袍的張果老,悠然自得地倒騎在驢背上,坐下的那頭“白驢”,或搖頭擺尾,或尥個蹶子,或打個響鼻兒,四蹄敏捷而熟練地踏在毛竹上,顫顫悠悠地從“上場門”一直走到“下場門”,博得全場觀眾的喝彩。高逾的驢技,成為全劇最動人心弦的精彩表演,無怪乎成千上萬的觀眾送給這位普通的龍套一個恰如其分的綽號——“賽活驢”。 蘆溝橋事變後,“賽活驢”脫離戲班,與其小老婆關銀鳳在天橋撂地賣藝。知底細的老北京人看見賽活驢馱著年輕的夫人,無不風趣地相告;“張果老的毛驢轉讓給何仙姑騎啦。” 嫻熟而奇巧的驢技,再加上驢背上那位嫵媚的小娘子,足以使四面八方的遊客紛至沓來。觀眾愈多,“賽活驢”夫婦的表演興致也愈濃。小娘子只要揚鞭輕輕一抽,“驢”便放開四蹄兒跑起圓場來。正跑得飛快時,突然間失了前蹄,臥於地下,幾番掙扎忽又站起,抖動一下身上的塵土,鏇即騰空而起,跳上一條高而狹長的木凳上面,那木凳的三條腿底下各墊一個核桃般大小的玻璃球,另一條腿卻懸空,看那驢身,卻穩如泰山。喝彩聲剛落,又見小娘子橫站在驢背上,徐徐仰身,彎了一個非常漂亮的“後橋”(戲曲毯子功。斤斗之一種。動作與“小翻”略同,然節奏較慢,系小翻的基礎功),用嘴叼起凳面上的茶杯,緊接一個“後空翻”,輕輕落於地下。一系列目眩神迷的高難動作,把圍觀者唬得目瞪口呆,面面相覷。及至“賽活驢”脫卻驢形打錢時,方才熱烈地鼓起掌來。 “賽活驢”夫婦均已謝世多年,其絕技並無人繼承,而當年目睹賽活驢之技藝者,亦因年邁神衰而弗能詳盡追述矣! 14.“什樣雜耍”藝人金震 金震,滿族貴胄之後裔,是聞名於世界的優秀雜技演員,早年曾拜氣功家馬元凱為師,後獨闢蹊徑,在天橋、西單遊藝社、鳳凰廳(今王府井百貨大樓對過)等地表演扔球、扔火棒,頂玻璃寶塔等“什樣雜耍”,並在全國各地巡迴演出,久負盛名。 扔球與扔火棒之類,現在統稱“手技”,無論球、棒還是其他道具,都必須是三個(根),雙手交替拋而接之,循環往復而勿使其落地,每令觀者眼花繚亂。 頂玻璃寶塔是金震在繼承頂盤子頂碗這一傳統藝術的基礎上推陳出新的節目。其道具包括銅燈一盞,花瓶兩隻,大玻璃杯四個,小玻璃杯十六個,玻璃五塊,木棒一根。表演時,頭頂木棒,棒之上端依次放置玻璃、杯子、銅燈、花瓶等物,其高三尺有餘,狀似一座玲瓏寶塔,雖僅一棒支撐卻穩如泰山。更為絕妙的是:“寶塔”頂於頭上之後,還要穿衣、脫衣並吹口琴,一系列的動作竟絲毫破壞不了“寶塔”的穩定性,堪稱一絕。 1951年,金震曾參加第一屆中國人民赴朝慰問團,為中國人民志願軍演出。自1952年至1972年,先後到芬蘭、瑞典、丹麥、羅馬尼亞、蘇聯、印度尼西亞、緬甸、印度、伊朗、蘇丹、衣索比亞、埃及、突尼西亞、阿爾及利亞、賽普勒斯等十餘個國家訪問演出,以其精湛的技藝博得國際友人的好評。他現任中國雜技團演出隊隊長兼學員班主任。近年來,他為埃及培養了六名雜技演員留學生(二男四女,畢業後參加國際雜技比賽均已獲獎),為加強中埃兩國人民的友誼與藝術交流做出了貢獻。 15.“傘技”藝人宋淑霞 女藝人宋淑霞,為武術家朱國良之妻,以擅長“傘技”而聞名於天橋。她所使用的主要道具是一把普通的竹骨架雨傘,將傘面的中間部分剪去,露出一根根的竹條兒即可。 表演時,先將傘支起,然後將皮球等小道具拋至空中並立刻轉動傘把兒,球落於傘上即迅速鏇轉而不墜地。每場演出的順序總是先以轉球開始,而後轉玻璃蓋兒,再轉玉鐲,再轉方形的小鏡子。使圓形道具在坡度較大的傘架上連續鏇轉且不偏離就已經很不容易,而轉動方形小鏡,則更需要一種巧勁兒,勿使其任何一角兒卡在傘頂的竹條間。 宋淑霞最拿手的是轉火圈兒與“開盒獻彩”。火圈兒是在碗口大的麻繩圈兒外面纏以布條兒,蘸煤油點著後拋於傘上,隨傘飛速轉動,風助火勢、火借風威,仿佛神話故事中哪吒腳下的“風火輪”,圓圓的,吐著紅彤彤的火舌,時而還跳動起來,煞是好看。開盒獻彩是傘技中的“大軸子”節目,一個特製的小方木盒在傘上轉動十餘圈兒後,彈簧即將盒蓋兒繃開,木盒落地而內中所藏之一枚銅錢蹦出並在傘上鏇轉。又小又薄的銅錢之所以能豎立鏇轉並跳躍長於它直徑的空隙,是由於藝人藉助了向心力和慣性的作用,而技藝的嫻熟,尤得觀眾好評。 16.雜技新秀朱麗英 朱麗英為傘技藝人宋淑霞之女,童年時即隨其父母及叔父在天橋賣藝,以“柔術”、“登傘”、抖空竹聞名。她所表演的登傘造型曾被作為郵票圖案,於1974年發行全國。 朱麗英成年以後,因腰腿漸硬而改學“登技”。最初,將其母的傘技改為登傘,由於她勤學苦練,雙腳靈活甚於雙手,傘折攏時登之如飛轉的輪軸,用腳打開傘後登其邊緣,鏇轉恰似風車。此外尚能顛倒登之,動作嫻熟而優美。 份量較重的木牌和桌子,亦能上下左右顛倒登之而不費吹灰之力。最拿手的是登二尺見方的毯子,如此柔軟的毛織品在她那雙富有魔力的腳上忽而展開,忽而摺疊,忽而正鏇,忽而逆轉,忽而側飛於空中,令人眼花繚亂,顧盼不暇。 朱麗英曾三次隨北京雜技團赴法國、斯里蘭卡、孟加拉國訪問演出。 17.氣功高手馬元凱 久負盛名的氣功高手馬元凱,九歲時即開始練功,其師覺明和尚,原為河南嵩山少林寺棍房僧人,後移居北京和平門外南下窪子龍泉寺。馬元凱的氣功,即在此古廟內學成,“元凱”一名,亦為覺明和尚所起。 1927年,馬元凱開始在天橋賣藝,至1957年天橋藝場被取消,才脫離這塊賴以生存的沃土,不久即擔任了首都實驗雜技團團長,率團在北京及外省市輪流演出。 馬元凱的氣功,昔日被人們稱為天橋的一絕。他的絕技有撅釘子、跳玻璃碴、捋紅通條和走熱餅鐺。 他用手指撅斷一根鐵釘猶如掐稻草一般,輕巧敏捷、毫不費力。每次表演時,無論是六分的小釘還是四寸長的大鐵釘,他只要用拇指和食指相對輕輕一捏,頓時便嘎叭一聲折為兩段。在喝彩聲還沒有完全停息的時候,他又隨手拿起一塊兩寸多厚的木板,先讓觀眾驗明並無作偽,而後將幾根兒大小不等的鐵釘用手輕輕一按,即深入木板中。在雷鳴般的掌聲中,他把釘板和一把鐵鉗送到觀眾面前,請大家把釘子拔掉,於是便有年輕好勝的觀眾,搶著用鐵鉗拔那穿透木板的大釘,但那釘子卻絲毫不動,只好搖搖頭,擺擺手,表示無能為力了。但見馬元凱笑容可掬地繼續抖擻精神,像從肉中拔刺兒一樣,徒手將釘子一個個從木板中一拔即出。 馬元凱的另一驚人絕技是赤腳跳玻璃碴。表演時,先將一箱細碎玻璃碴撒在地下,然後赤著腳,登上疊起的三張高桌,只見他深吸一口氣,隨著“嗨!”的一聲孔,便從空中跳將下來,那雙腳落在晶瑩犀利的玻璃碴上,就如踩在平地上一般,安然無恙。 捋紅通條與踩熱餅鐺,亦是馬元凱的拿手技藝。一根燒得紅紅的通條,竟然可以用手捋來捋去,而皮膚卻絲毫不受損傷。他的一雙腳踩在灼熱的餅鐺上,亦是如履平地一般。 馬元凱如今已年過八旬,但精神矍鑠,仍能表演一些氣功節目。 18.大刀張寶忠 張寶忠綽號“大刀張”,自幼從其父張玉山學習武術,年輕時曾赴綏遠、張家口及包頭一帶賣藝,功夫以春秋刀、刀里加鞭、力開硬弓等最為見長,故早在1915年前後便在張家口一帶享有“大刀張”的盛名。 中年後,開始在天橋公平市場賣藝,後又從李鳳鳴學習摜跤,在天橋眾多的藝人中,武藝高強而又善於摜跤者,惟張寶忠一人而已。 張寶忠所舉的春秋刀,重一百八十斤,刀頭、刀桿、刀纂渾然一體,系由北京打磨廠能工巧匠用鑌鐵打制而成,刀頭上還掛有刀環,舞動時發出嘩楞楞的響聲。這桿沉甸甸的龐然大刀,兩個小伙子抬起來也會很吃力,但在張寶忠手裡,卻能輕而易舉地擎於空中,由雙臂高擎而單臂高擎,由單臂高擎而雙手舞動,令人目眩,但聞清脆悅耳的刀環聲與觀眾異口同聲的喝彩聲交響在一起,直衝雲霄,震耳欲聾。且看那一招一式,無不塑造出氣吞山河的造型,亦無刁;展現出中國大力士的雄威。 張寶忠的拉硬弓,可謂武林中罕見的驚人絕技。每張弓的拉力為一百六十斤,他可以在兩條長凳上劈岔(武術基本功之一)將一張彈弓拉成滿月樣,打出的彈子(膠泥所制)百發百中,與所指目標,無毫髮爽,故又有“神彈弓”之美稱。 更為神奇的是:他可以利用四肢和頸部、腰部等部位,力開具有一千多斤拉力的七張硬弓,泰然自若,恰似一幅神奇力士的雕像,不僅獨具藝術魅力,而且給人以尚武的精神。 張寶忠的妹妹張綺娥,體格雄偉,英姿颯爽,自幼隨父兄學習拳腳和各種武術器械,功夫純熟,1930年前後的十餘年中,亦在天橋賣藝,並頗受觀眾歡迎。 張寶忠之子張英傑,得其父之真傳,武藝精深,無論舉刀拉弓,均不亞於其父,且曾拜著名跤手滿寶珍為師,摜跤技藝亦十分精良。四十年代末至五十年代初期,隨其父在天橋獻藝。1957年後,參加瀋陽雜技團。張英傑之子張少傑,繼承了張氏家傳的春秋大刀與力開硬弓等絕技,青出於藍而勝於藍,他的舉刀與拉弓表演,均結合了柔功,別出心裁,現為北京雜技團主要演員,多次出國訪問演出,“博得國內外廣大觀眾的好評。 19.武術家“朱氏三傑” 久在天橋賣藝的朱國良、朱國全、朱國勛這兄弟三人,以其爐火純青的武功在全國享有盛名,素有“朱氏三傑”之美稱。 朱氏兄弟出身於寒門,其父朱壽山在天橋及前門外一帶的戲院以賣糖葫蘆為業,並曾拜孟繼永(鏢師孟)為師,習武健身。朱氏兄弟少年時因受家庭薰陶而酷愛武術,後遂拜於著名武術家孫占奎門下,學習少林長拳及器械。孫占奎在清朝末年時做過廣生鏢局的鏢師,與孟繼永過從甚密;以後又擔任山東統領馬良麾下的武術教官,功底非常深厚,一向熱衷於收徒傳藝,而且毫不保守,因此造就了許多像朱氏兄弟這樣出色的武術人才。朱氏兄弟昔年在天橋賣藝時,既表演武術,又表演氣功,以此招攬生意,養家餬口。 長兄朱國良,擅長表演“力登三拱橋”、拉硬弓和“寸板過釘”。他表演力登三拱橋時所顯示出來的異乎尋常的力氣,簡直令人觸目驚心:兩塊共重三百市斤的石磨分別插進木槓的一端,朱氏仰臥於地,雙腳托槓將磨盤登起,先由一人站槓上窩腰似拱橋,雙手由朱氏托之,左右石磨上各立一人,手挽手並向兩側斜身,另有六人照此法造型,共為三層,此外尚有一人倒立於第三層上,上下左右共十人連同兩扇石磨足有一千五百斤重,完全壓在朱氏一人身上,其神力堪與楚霸王相比。 朱國良的臂力與腕力亦非比尋常。他能非常輕鬆地同時拉開五張硬弓(每張弓拉力為一百六十市斤)。他所表演的寸板過釘,是將三塊一寸厚的木板兒疊在一起,運氣後可將一根大鐵釘同時穿透三塊木板兒。這一驚人的絕技與其弟所表演的“雙風貫耳”一樣,多年來給成千上萬的觀眾留下了難忘的印象。 朱國全所練的打彈弓與“五花飛石”,早已成絕響。他的“回頭望月”(弓箭步左右轉身向後下方發射彈丸擊中目標)與“野狗鑽襠”(弓箭步向正後方折腰擊中襠下目標),不僅姿勢優美,而且彈不虛發。尤為驚險的是:距目標十餘步外拉開弓後,瞬息間能將其兄嘴中所銜彈丸的外露半個從側面擊碎,或將其耳朵上所夾的彈丸從正面擊得粉碎而從來傷害不著眼睛。這一絕技,系其師爺孟繼永所傳。 表演五花飛石所用的器械,是在木槓兩端各穿一石,近似現代之槓鈴。石頭為扁圓形,像鼓書藝人所敲的鼓,上面刻有花紋,中心鑿孔,每塊重三十市斤。其所以稱“五花飛石”,是因藝人表演時運用各種技巧(禁用手扶)使木槓在其前胸、後背、雙肩、兩臂、脖子等五個部位帶動雙石鏇轉如飛。 藝人仰身控制木槓在前胸鏇轉者,謂之“胸花”,俯身使之在後背鏇轉者,名曰“背花”,使之繞頸項鏇轉者,稱作“脖串兒”,靠左右肩擺動促木槓鏇轉的“肩花”,因接觸面積小而極不易掌握平衡,難度最大與最精彩的是“烏龍絞柱”,晃動左臂或右臂,帶動木槓自下而上再由上而下盤鏇,但見雙石如流星似閃電,每使觀眾於賞心悅目的同時,卻又心神不定,總怕石頭一旦失去控制而罹禍,殊不知朱氏藝高而絕無失閃。 朱國全的氣功表演主要有“氣斷鋼絲”、“氣托鋼刀”、“雙風貫耳”、“釘板開石”等。 所謂氣斷鋼絲,是將四根鋼絲捆於胸間,運好氣後即可將其一下繃斷。他表演氣托鋼刀時,手托一把明晃晃的鋼刀,刀刃兒緊貼著胸脯,兩腳站成丁字步,運好氣後,任憑其兄用綁在一起的三根木棍拚命敲打刀背兒,啪啪作響,直至將木棍打下許多碎屑甚至披了為止。及至把刀拿開一看,胸脯上競連一點皮也未割破。雙風貫耳令人觸目驚心,以致膽小者目不忍睹。朱氏表演這一絕技時,側臥於地,頭下枕青磚三塊,頭上碼青磚七塊,運氣後嚴陣以待。只見其兄掄起大鐵錘猛砸下去,嘩啦一聲響,上下十塊磚頓時粉碎,而朱國全卻驀然站起身,安然無恙。釘板開石是朱氏的又一絕技。表演時,赤背仰臥於釘板(長一米寬三十厘米,其上釘五寸長鐵釘三百餘根)上,胸腹部壓一塊二百餘斤重的石塊,二助手掄起大錘猛擊之,砰砰作聲、火星兒亂進,直至石塊崩裂為止,朱國全騰身商起,面不改色。 排行第三的朱國勛,八九歲時即是“少林會”(一種傳統的民間花會,擅長表演武打)的主要角色之一。成年後在天橋賣藝,主要表演武術,他所練的少林拳以及寶劍、雙鉤、大槍等長短器械,套路活潑多變,樸實無華,攻勢凌厲,為武林前輩及同人所讚許。 1957午後,朱氏兄弟參加了北京新華雜技團,為該團的演出及培養接班人做出了貢獻。朱國良之子朱友誠,繼承父業,擅長表演武術、登人、拉硬弓等節目。1950年曾隨中國藝術雜技團赴莫斯科訪問演出。1964年又隨劉少奇、陳毅等黨和國家領導人訪問印度尼西亞等國家演出,為祖國爭得了榮譽,為對外友好做出了貢獻。朱國良的孫女朱艷芬,現為廣州雜技團優秀演員,曾多次出國訪問演出。這位出身於武術與雜技世家的姑娘,於1984年赴法國巴黎參加國際雜技比賽時,以她驚人的絕技和嫻熟的技巧奪得了金杯,為祖國贏得了極高的榮譽。 20.武術家徐源倫 天橋晚期藝人中的另一位武術家徐源倫,原籍山東,綽號“山東徐”,以練“螳螂拳”聞名於全國。 徐源倫自幼在家鄉從其師鄭瑞仆學藝,鄭以“梅花拳”著稱,所練招式系由“宋太祖長拳十趟”演變而成,擅長在月下或暗處交手,每每克敵致勝。徐得其師真傳,從“梅花”和“攔截”兩個拳路中節選出主要的手法組合而成“螳螂短打五連環”,其攻防特點是:步法紮實不亂,手法剛柔相輔,發力分寸得當,動作連貫敏捷。 此外,徐氏所練的“梅花螳螂拳”,包括螳螂出洞、螳螂尋路、螳螂撲食、螳螂登枝、螳螂攔打、螳螂穿林、螳螂探爪、螳螂摘果等八組套路,動作舒展靈活,節奏鮮明,變化多端,氣勢雄壯,深受廣大觀眾歡迎。 徐源倫還擅長單刀、長槍、七節鞭等長短器械,演練起來亦是迎風轉換千般化,騰挪閃轉無窮妙。 1947年,南京中央國術館在瀋陽原日本關東軍飛機場舉辦全國武術比賽,徐源倫在這場全國性的大比武中,以其精湛的梅花螳螂拳擊敗十餘名選手,從而榮獲冠軍。 徐源倫武藝雖然超群,但在天橋賣藝期間講究文明,崇尚武德,他不僅對同道謙遜,而且對待觀眾也很和氣,對那些看完表演後分文不給或逃之天天的觀眾,從未出言不遜或以污盲穢語詈人。因此,觀眾對他的印象都極為良好,同道對他也都很尊重。 21.隱姓埋名的“假摜跤”老者 三十年代至四十年代,天橋有一位貧苦的“假摜跤”老者,是頗受廣大觀眾尤其是兒童們的歡迎的。 所謂“假摜跤”,是由一個真人操縱著兩個假人,按照一定的路數表演摜跤。假人用紙漿和膠泥製成,僅有頭部和上身,面對面相距約二尺遠,上身套著杏黃色土布衣服,四條胳膊互相揪拽著,腿部並沒有,只是在外面圍著一圈兒藍布,真人藏在裡面以便表演。 表演時,藝人把兩個互相連線的假人背在後背上,自己彎腰曲背,腳上穿著靴子,兩手套著靴子,著於地,手與腳並用,按著摔跤的路數,使出“潑腳”、“抽腿別”、“轉環腳”等絆子,步法先慢而後急,動作亦由簡單而複雜,且不時發出劈劈啪啪的聲音。經過一陣激烈地“較量”,隨著咕咚一聲響,兩個假人同時倒於地下,觀眾定睛看時,只見藝人從布罩中鑽出來,累得氣喘噓噓、大汗淋漓。 據當年訪問過假摜跤藝人的老新聞記者回憶,這位老藝人的表演,與傳統“獅子會”中的“少獅”相仿,全靠一個人四肢著地,做出富於變化的各種動作,其勞累程度比起真摜跤有過之而無不及,每表演一回,便是出賣一次血汗,收入卻寥寥無幾。由此可略見曩年天橋窮苦藝人艱難竭蹶之一斑矣! 22.面向大眾的書畫藝人 中國的名人字畫,自古以來便是少數人賞玩的高雅藝術晶,布衣蔬食者雖亦喜愛,但苦於錢財匱乏而不敢問津。然而他們對於美的追求並未因此而中止,除在春節期間張貼幾張年畫外,還總喜涉足天橋的書畫攤兒,以廉價購得一兩幅字畫為快事。 三十年代初期至四十年代末期,在天橋靠賣字畫為生者共有六七人,其中以韓道全、陳天輝歷時最長,並在遊人中有一定的聲望和影響。這二位皆系落魄的文人,其字畫作品並非陽春白雪,故售價低廉而為大眾所歡迎。 韓道全能畫山水、人物、花卉、禽鳥及蟲魚等,其技法有意筆、工筆、設色、水墨等形式。他的作品,類似某些戲曲藝人附庸風雅的國畫習作,總帶有幾分匠氣。其所畫之山水,布局迫塞,樓閣模糊錯雜,徑無夷險,路無出入,點染亦無法;所畫之佛道人物或仕女,如屍如塑;蟲魚鳥獸亦但取皮毛。識畫之方家絕不會將此劣品懸掛大雅之堂,而欣賞水平不高的大眾,因其價廉而多喜購之以補壁。 陳天輝的“鳥形書畫”,是將書法與繪畫結合為一體,用棉花蘸上墨汁與丹青,在長條形的白紙上皴、刷、點、拖,或濃或淡,或虛或實,繪成各種鳥形,以其展翹、飛翔或臥、立等姿勢組成漢字,每條三字、五字或七字不等,內容大都以《千家詩》、《名賢集》中的句子或楹聯為主。《千家詩》中的名句如王之渙的“欲窮千里目,更上一層摟”,杜牧的“商女不知亡國恨,隔江猶唱後庭花”;葉適的“春色滿園關不住,一枝紅杏出牆來”等。 《名賢集》中的句子如“一朝馬死紅纓盡,親者如同陌路人”;“窮在鬧市無人問,富在深山有遠親”等。對聯如“滿招損,謙受益”;“忠厚傳家久,詩書繼世長”等。此外,還有從戲曲名著中摘引的工致對聯,如王實甫《西廂記》中的“淚添九曲黃河溢,恨壓三峰華岳低”等。 這種別具一格的鳥形書畫,售價相當便宜,而且當場表演,隨寫隨賣,因而頗受大眾歡迎,生意一向很好。 天橋的晚期藝人還有許多位,如號稱“天橋馬連良”的京劇藝人梁益鳴,著名評書藝人連闊如,跤壇名手寶三(寶善林)等人,另有專題記述。此外,像綽號喚做“小瘋子”的京劇清唱藝人、變戲法的郭金才以及一些雜七雜八的吹拉彈唱藝人,因無突出的藝術特色,故不再一一贅述。還有喚做“蹭油的”(本名周紹棠)專賣去污藥皂者,雖屬天橋晚期八怪之一(因其終日陰陽怪氣地高喊“蹭蹭蹭蹭蹭呀,蹭油兒的呀”,且隨意拉遊客衣衫蹭之,故被稱為一怪),但並非藝人,故亦不做詳細記載。 |