概述

大蓑蛾

大蓑蛾【別名】 大窠蓑蛾、大袋蛾、大背袋蟲

【學名】 Clania variegata Snellen

內容

【 目 】 鱗翅目

【 科 】 蓑蛾科

【寄主】 茶、油茶、楓楊、刺槐、柑桔、咖啡、枇杷、梨、桃、法國梧桐等。

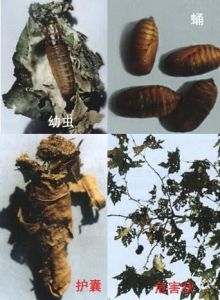

【為害特點】 幼蟲在護囊中咬食葉片、嫩梢或剝食枝幹、果實皮層,造成局部茶叢光禿。該蟲喜集中為害。

【特徵描述】

成蟲雌雄異型。雌成蟲體肥大,淡黃色或乳白色,無翅,足、觸角、口器、複眼均有退化,頭部小,淡赤褐色,胸部背中央有一條褐色隆基,胸部和第一腹節側面有黃色毛,第七腹節後緣有黃色短毛帶,第八腹節以下急驟收縮,外生殖器發達。雄成蟲為中小型蛾子,翅展35—44mm,體褐色,有淡色縱紋。前翅紅褐色,有黑色和棕色斑紋,在R4與R5間基半部、Rs與M隔脈間外緣、M2與M3間各有1個透明斑,R3與R4、M2與M3共柄,A脈與後緣間有數條橫脈;後翅黑褐色,略帶紅褐色; 前、後翅中室內中脈叉狀分支明顯。卵橢圓形,直徑0.8—1.0mm,淡黃色,有光澤。幼蟲雄蟲體長18—25mm,黃褐色,蓑囊長50—60mm;雌蟲體長28—38mm,棕褐色,蓑囊長70一90mm。頭部黑褐色,各縫線白色;胸部褐色有乳白色斑;腹部淡黃褐色;胸足發達,黑褐色,腹足退化呈盤狀,趾鉤15—24個。蛹雄蛹長18—24mm,黑褐色,有光澤;雌蛹長25—30mm,紅褐色。

【發生規律】

貴州年生1代,安徽、浙江、江蘇、湖南等省年生l一2代,江西2代,台灣2—3代。多以3—4齡幼蟲,個別以老熟幼蟲在枝葉上的護囊內越冬。安徽、浙江一帶2—3月間,氣溫l0℃左右,越冬幼蟲開始活動和取食,由於此間蟲齡高,食量大,成為茶園早春的主要害蟲之一。5月中下旬後幼蟲陸續化蛹,6月上旬一7月中旬成蟲羽化並產卵,當年1代幼蟲於6—8月發生,7—8月為害最重。第2代的越冬幼蟲在9月間出現,冬前為害較輕。雌蛾壽命12—15天,雄蛾2—5天,卵期12—17天,幼蟲期50—60天,越冬代幼蟲240多天,雌蛹期10—22天,雄蛹期8—14天。成蟲害在下午羽化,雄蛾喜在傍晚或清晨活動,靠性引誘物質尋找雌蛾,雌蛾羽化翌日即可交配,交尾後1—2天產卵,每雌平均產676粒,個別高達3000粒,雌蟲產卵後乾縮死亡。幼蟲多在孵化後l一2天下午先取食卵殼,後爬上枝葉或飄至附近枝葉上,吐絲粘綴碎葉營造護囊並開始取食。幼蟲老熟後在護囊里倒轉蟲體化蛹在其中。天敵有蓑蛾疣姬蜂、松毛蟲疣姬蜂、桑蟥疣姬蜂、大腿蜂、小蜂等。蓑蛾幼蟲是林木、果樹、行道樹的重要害蟲,大發生時常把樹葉吃光,在樹上掛滿蓑囊。吃光樹葉後還能轉移到附近的作物上繼續為害,造成果實、種子產量的下降。蓑蛾食性很廣,如黛蓑蛾可為害柑橘 、荔枝 、香蕉 、龍眼 、板栗、咖啡、木棉、枇杷、杧果、樟、相思、黃檀等40餘科70多種植物。幼蟲除取食植物葉片和嫩枝梢外,還為害植物的花蕾、花、幼果和果。例如,墨蓑蛾屬中一些種類是蘋果樹的重要害蟲,初春為害蘋果樹的葉芽和嫩枝梢,影響樹勢生長;在蘋果樹開花期,幼蟲為害花蕾、花和幼果,造成落花、落果,使產量下降;秋季蘋果即將成熟時,幼蟲齧食蘋果,被齧的蘋果極易腐爛,嚴重影響蘋果的質量。另外,蓑蛾的幼蟲還能捕食寄主植物上的蚜蟲,如碧皚蓑蛾能捕食蚜蟲多種。

【防治方法】

(1)進行園林管理時,發現蟲囊及時摘除,集中燒毀。(2)注意保護寄生蜂等天敵昆蟲。(3)掌握在幼蟲低齡盛期噴灑90%晶體敵百蟲800—1000倍液或80%敵敵畏乳油1200倍液、50%殺螟松乳油1000倍液、50%辛硫磷乳油1500倍液、90%巴丹可濕性粉劑1200倍液、2.5%溴氰菊酯乳油4000倍液。(4)提倡噴灑每8含1億活孢子的殺螟桿菌或青蟲菌進行生物防治。

【地理分布】

湖北、江西、福建、浙江、江蘇、安徽、天津、台灣等。