稱呼

成吉思汗建立蒙古政權的正式國號是“ 大蒙古 國”,史學界通稱為“ 大蒙古國時期”。 西方史學界把元朝與四大汗國等蒙古政權稱呼為“ 蒙古帝國”,而這個的名稱甚至概念並沒有在歷史文獻中出現過。這個名稱實際上是對大蒙古國解體前的蒙古人政權的稱呼。十三世紀也被中外史學界稱之為“ 蒙古人時代”或“ 蒙古人世紀”。

歷史

民族起源

參見:蒙古族

蒙古國九白紋章

蒙古國九白紋章蒙古人是形成於漠北上的土著民族之一,蒙古高原在古代中國先秦到南北朝時期主要居住著匈奴人,匈奴人時常南下騷亂中原,為保衛中原正常的發展,西漢武帝時期曾派衛青和霍去病率軍深入漠北千多里。霍去病擊匈奴當代蒙古中境內狼居胥山,衛青掃平匈奴王庭。到了東漢又先後有竇固、耿秉、竇憲等將率軍打擊北匈奴,與北單于戰於稽落山(今蒙古國額布根山),北單于大敗逃走,漢軍追擊,北匈奴先後有二十餘萬人歸附,南匈奴附漢稱臣,竇憲、耿秉登燕然山(今蒙古國杭愛山)刻石紀功,抵瀚海(今貝加爾湖)而還,第二年再出擊北匈奴,北單于受傷逃走。 後漢軍又出擊阿爾泰山大敗北匈奴軍,迫使北單于西遷,率殘部西逃烏孫與康居,匈奴衰落後,鮮卑人迅速進入蒙古高原,古代中國唐朝前期今蒙古一帶和貝加爾湖周邊和葉尼塞河上游曾歸為唐朝領土。唐朝後期,蒙古祖先逐漸與突厥融合,並對蒙古族的最終形成起了決定性的作用,10世紀到12世紀,蒙古逐步併入契丹人建立的遼版圖。女真人建立的金朝中期曾使蒙古臣服之,至1200年左右,隨著金朝的逐漸衰落及蒙古勢力的逐漸強盛,蒙古不再向金朝進貢。

迅速崛起

參見:成吉思汗統一蒙古之戰

蒙古帝國的創建者成吉思汗

蒙古帝國的創建者成吉思汗13世紀初期左右,蒙古民族在首領鐵木真的領導下,衝出高原,掀起強勁的擴張浪潮。短短時間內,這股擴張浪潮使人類中古時代政治、文化和地理上產生了巨變。它不僅極大地影響了蒙古民族的歷史進程,也在人類文明演進的軌跡上留下了深深的印痕。

8、9世紀之交,原來遊牧於貝加爾湖東南和黑龍江上游額爾古納河一帶的室韋諸部,開始向西遷徙,進入斡難河、怯魯連河和土拉河上游地帶,隨之占據了東起貝加爾湖、西至額爾齊斯河、南達萬里長城、北到西伯利亞的廣闊高原地區。10至12世紀,蒙古諸部與南方的遼金政權往來甚密,接受先進物質文化的影響,鐵器使用逐漸普及,生產力獲得較快發展,私有制度開始出現。以往那種傳統的氏族集體遊牧方式“古列延”漸漸讓位於一家一戶的遊牧方式“阿寅勒”,社會階級分化加劇,氏族社會逐步瓦解。 各個部落首領“汗”和貴族“那顏”在大肆攫取社會財富的同時,還豢養親兵勇士“那可兒”為其效命,以此作為維繫權勢,攻伐征戰的武裝力量。各部落為爭奪牧場、牲畜和奴隸,相互拼殺,弱肉強食。12世紀下半葉,蒙古諸部在殘酷角逐之後,逐漸形成孛兒只斤和札只刺兩大部落,彼此虎視眈眈,力圖吞滅對方。與此同時,整個高原自東向西,塔塔兒(韃靼)、蒙古、克烈、乃蠻四大集團及北方的蔑兒乞集團五雄並存對峙。為爭奪支配整個高原的最高權力,五大部落集團展開激烈廝殺。在這一時代背景下,成吉思汗登上了歷史舞台,他組織了一支強大的軍隊四處征戰。

蒙古立國

漠北南部原為大金的附屬地區。隨著金國的章宗時期的軍力衰落,(以尼倫和迭列斤兩大部落組成的蒙兀王國)蒙古的勢力也開始壯大起來,不再臣服於金國(1170年)。金國泰和四年(1204年)(以尼倫和迭列斤兩大部落組成的蒙兀王國)的乞顏部領袖鐵木真征服了蒙古高原各部(塔塔爾、泰赤烏、蔑兒乞、乃蠻、克烈、汪古部、以尼倫和迭列斤兩大部落組成的蒙兀王國)。元太祖元年(金章宗泰和六年,宋寧宗開禧二年,公元1206年)春天 ,鐵木真獲得尊號“成吉思汗”,建國於漠北,國號“大蒙古國”。

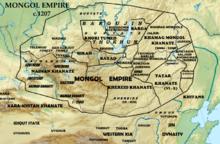

1207年的大蒙古國

1207年的大蒙古國蒙古人是(塔塔爾、泰赤烏、蔑兒乞、乃蠻、克烈、汪古部、以尼倫和迭列斤兩大部落組成的蒙兀王國)人的後代,12世紀初期之後,蒙古各部逐漸遷徙到蒙古高原,10世紀到12世紀,蒙古高原先後被於契丹統治和有時臣屬於金國,到1200年左右,隨著金國的逐漸衰落及蒙古勢力的逐漸強盛,蒙古不再向金國進貢,1206年,鐵木真統一蒙古各部,在斡難河(今鄂爾渾河)源頭召開庫里爾台大會,即蒙古大汗位,號“成吉思汗”,國號“大蒙古國”(YeqeMongolUlus)。成吉思汗還頒布了扎撒,作為大蒙古國的成文法典,是世界上最早的憲法性檔案。 蒙古帝國的組織是十戶、百戶、千戶、萬戶、十個萬戶組成一旗,十旗組成一路,十路組成一州,十州一國。

對外擴張

參見:成吉思汗三路攻金之戰、蒙滅西夏之戰、崖山海戰

大蒙古國建立後,不斷向外擴張,1217年,滅亡西遼、1219年西征花剌子模,一直打到伏爾加河流域,於1225年東歸。1227年滅西夏,成吉思汗也在征程中病逝。成吉思汗逝世後,由幼子拖雷監國,本來拖雷應當繼承汗位,但拖雷為免紛爭,於是推舉窩闊台繼位。傳說,後來拖雷因替窩闊台飲下有詛咒的酒去世。

1229年,窩闊台繼任大汗,1231年征服高麗,1233年滅東真國,1234年滅金國。隨後再次西征,1237年占領莫斯科,1241年兵分兩路入侵波蘭、匈牙利,大敗神聖羅馬帝國聯軍,前鋒直指維也納,歐洲為之震驚。正當此時,窩闊台逝世。遠征軍於是東還,後來拔都建立欽察汗國。

蒙古人的擴張

蒙古人的擴張1246年,貴由在窩闊台的皇后支持下繼位。拔都與貴由在長子西征以後不和,而貴由在遠征歐洲的歸途中病死,拔都(欽察汗國的實力最強)作為長孫本有實力承繼汗位,但他無意即位,遂提議召開忽里勒台大會,力挺拖雷的長子蒙哥為大汗。1251年,蒙哥繼位。1254年滅大理國。蒙哥命旭烈兀西征;1258年,占領阿拉伯帝國首都巴格達,滅阿拔斯王朝。1259年,占領大馬士革。元憲宗八年(1258年),蒙哥、其弟忽必烈和大將兀良合台分三路大舉進攻南宋。他親率主力征四川,次年,在攻打合州時(今重慶合川區)受傷(一說疫癘流行,兵士多病死,蒙哥亦染疾),於元憲宗九年農曆七月二十一日(1259年8月11日)死於合川東釣魚山上。有史料認為他的死是由於進攻合州時所受的箭傷。其他的史料,包括《元史》,則斷言他死於痢疾。拉施都丁則聲稱蒙哥死於霍亂。不管原因是什麼,蒙哥的死震撼了整個蒙古帝國,並對其未來歷史進程產生了深遠影響。

遠征四方

參見: 蒙古第一次西征之戰 、 蒙古第二次西征之戰 、 蒙古第三次西征之戰

•東歐

成吉思汗死後其子窩闊台繼任蒙古大汗。1235年蒙古大軍開始進攻欽察、俄羅斯,攻占莫斯科等城市。1240年成吉思汗(1162~1227)的孫子拔都攻占基輔。1241年拔都率部入侵波蘭、匈牙利、斯洛伐克、捷克,直至抵達奧地利的維也納附近,這是蒙古大軍所到最西的地方,但奧地利、波西米亞聯軍擊退了蒙古軍的進攻,這也是蒙古軍隊在歐洲第一次被擊敗,由於1242年窩闊台的死訊傳來,拔都以爭奪蒙古大汗汗位的繼承權為藉口,率軍撤退東歸。其實如此長的距離,拔都即使趕回去,也未必趕得上汗位爭奪,此時蒙古軍隊已成強弩之末,繼續西進,必將受到歐洲三強英國、神聖羅馬帝國、法國軍隊的抵抗和遍地城堡的頑強堅守(之前這三大國的主力軍隊都未曾參戰,甚至都沒有引起重視),此時找個藉口撤軍可避免身敗名裂。後在此處建立蒙古大汗國的欽察汗國又稱金帳汗國。

•東亞

蒙古還曾於1257年進攻越南北部地區。元朝滅宋後,希望把在宋朝失去的原來中國領土安南奪回來,元軍又分別於1285年和1287年兩度攻占越南北部的地區,即當時的越南陳朝。大越與其宿敵占婆(越南南方的印度教政權)聯合擊退了元軍。元軍還曾經進攻占城(今越南南部)。1287年元軍攻入緬甸北部的蒲甘王國,並深入緬甸北部中部東部,部分元軍進入阿薩姆地區,之後在1303年退出緬甸南部地區,緬甸北部中部東部是中國領土,屬元朝的雲南省。元軍於1292年至1293年對爪哇島發動的海上遠征也無功而返。

蒙古與日本的戰爭

蒙古與日本的戰爭1274年和1281年,由於日本鎌倉幕府拒絕忽必烈要日本臣服的要求,侮辱並殺死元朝使臣,忽必烈兩次試圖教訓日本,第一次,1274年,在蒙古大將忻都、高麗大將洪茶丘率領下,攻陷對馬島,在日本肥前沿海登入並進攻。1281年蒙古大汗忽必烈派蒙古大將阿刺罕擔任總司令(行省右丞相)、漢人大將范文虎擔任副總司令(行省右丞),分南北兩路,在對馬島上會師。會師之後,阿刺罕逝世。大汗忽必烈命副宰相(中書省右丞)阿塔海前往接替。可是范文虎企圖由他來完成這件英雄事業,沒有等阿塔海到達,即行進軍,在日本平壺島(長崎北)登入,結果不久碰上颱風,這次颱風歷時多天,好不容易風雨停住,范文虎發現他已無法收拾這個殘局,就把已經登入駐紮在山下的約十餘萬人的部屬,全部遺棄,自己和一批高級將領,乘上殘餘的幾艘戰艦,悄悄逃走。失敗原由是征日軍隊任用沒有能力和不會作戰的宋朝將領范文虎當統帥,而且碰到颱風失敗,也有當時參與東征的元軍中有部分是新投降的原來的南宋軍隊(江南新附軍),這部分南宋軍隊戰鬥力很差;元朝屬國高麗提供的援助缺乏;元軍在高麗和山東建造的艦隊所用船型是內河船,並且因為主要負責造船的高麗和江南工匠是在蒙古監工惡劣的監督條件以及苛刻的工期下勞作,造出的船質量存在嚴重缺陷,所以經不起海上的風浪等因素而失敗。日本人則認為颱風是天神對日本的保佑,於是有神風一說。

•中東

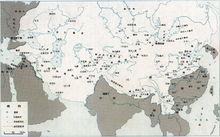

1259年的大蒙古國

1259年的大蒙古國窩闊台之後經過貴由的短暫統治,成吉思汗(1162~1227)的小兒子拖雷的兒子蒙哥繼位。1252年蒙哥派其弟旭烈兀西征。1258年,西征軍攻占阿拔斯王朝的首都巴格達。1259年旭烈兀征敘利亞,1260年攻克大馬士革。當年蒙哥在進攻南宋時於四川戰死。旭烈兀回師爭位,之後留下的少量蒙古軍隊在巴勒斯坦阿音札魯特戰役敗於埃及(馬木魯克王朝),標誌著蒙古帝國未能延伸到非洲。此處建立伊爾汗國,又稱伊利汗國。

內訌分裂

蒙哥去世後,其弟忽必烈與阿里不哥爭奪汗位。忽必烈得知蒙哥死訊時尚在鄂州一帶與南宋作戰,後聽說留守蒙古本土的阿里不哥準備集會稱汗,立即與南宋議和並北上回到開平(今內蒙古多倫縣),於1260年5月在以東道諸王塔察兒為首的蒙古宗王及漢人儒臣的支持下搶先集會稱汗。阿里不哥聞訊後,在阿速台、玉龍答失、海都等宗王的支持下於同年6月在當時的大蒙古國首都哈拉和林召開“忽里勒台”大會,即大汗位。由於忽必烈長期居住在中原,任用漢人,推行漢法,改變了蒙古人的遊牧傳統,引起很多蒙古王公貴族的不滿,故多數西道諸王當時均支持阿里不哥。為了爭取宗王勢力的支持,忽必烈默認了朮赤後王別兒哥、察合台後王阿魯忽及八剌、六弟旭烈兀對各自封地的合法統治權。忽必烈與阿里不哥隨即展開了四年的內戰,直到1264年阿里不哥兵敗投降。忽必烈隨後遷都大都(北京),以上都為陪都。

忽必烈

忽必烈1271年忽必烈在其領地內定國號為“大元”,建立元朝,蒙古文則稱為“大元國”或“大元大蒙古國”,繼承了原大蒙古國的法統。但窩闊台汗國君主海都仍然與忽必烈敵對,並聯合察合台汗國與金帳汗國組成同盟與忽必烈的元軍交戰,並一度攻占漠北哈拉和林。金帳汗國君主忙哥帖木兒本為忽必烈提名,但很快轉為支持海都反對忽必烈。忽必烈去世後,海都等繼續與元成宗交戰,直到海都於1301年2月去世。在窩闊台汗國滅亡後,其餘三大汗國僅在名義上仍為元朝的宗藩(元朝稱其為西北諸王),實際獨立的地位為元廷所承認。元朝保留了金帳汗和伊利汗在山西、河南等處的份地,每年頒給歲賜。伊利汗國君主即位仍需元朝皇帝遣使冊封,頒發“ 王府定國理民之寶”、“ 真命皇帝和順萬夷之寶”等漢文印璽,作為元朝的藩屬國。此後金帳汗國的數位君主,如脫脫(肅寧王)、月即伯等也得到了元朝皇帝的正式冊封。

走向滅亡

參見:元末民變、北元

元成宗

元成宗從孛兒只斤·鐵穆耳開始,政治就日漸十分混亂。1351年,劉福通率白蓮教教眾和被征挖黃河河道的河工起事,組織紅巾軍對抗元軍,開始了紅巾軍起義。1368年,朱元璋驅逐了大元,建立明朝,大蒙古對中國的統治結束,回到老家蒙古高原。蒙古高原的大蒙古國也沿用對漢人的大元國號,漢人史官史稱北元,至1388年去元國號,或1402年去元國號,而結束後衍生為韃靼和瓦剌 。

諸汗國中,窩闊台汗國的領地在1309年被蒙古察合台汗國和元帝瓜分。蒙古察合台汗國在1369年分裂,而蒙古伊兒汗國在1357年滅亡,最終均在1388年被帖木兒帝國征服。蒙古朮赤汗國到1480年或1502年之後就滅亡,裂解為的克里米亞汗國存在到1783年,至於阿斯特拉罕汗國,喀山汗國,西伯利亞汗國均最終在16世紀中被沙皇伊凡四世治下的俄羅斯沙皇國全部占領。

帖木兒是西察合台汗國的中亞河中地區的渴石地區的突厥貴族巴魯剌思氏的後裔,埃米爾,由於後來他迎娶了察合台汗國的公主,是鐵木真的直系七世孫,於是他也宣稱自己是蒙古黃金家族後裔。他在1369年自立蘇丹,發動七次征伐東察合台汗國的戰爭後,迫使察合台汗國臣服,和在1381年—1387年征服在1357年滅亡後的蒙古伊兒汗國的衍生的幾個小汗國(卡爾提德王朝、丘拜尼王朝、莫扎法爾王朝、黑羊王朝、牡羊王朝、札剌亦兒王朝),1391年和1394—1395年征伐朮赤汗國脫脫迷失,征伐印度德里蘇丹國,攻陷德里、西面擊敗當時如日中天的奧斯曼帝國蘇丹巴耶塞特一世(安卡拉戰役)和埃及馬木留克王朝。帖木兒帝國的疆土,鼎盛時東起印度德里和費爾乾納盆地,西至小亞細亞,北自鹹海和錫爾河河谷,南達波斯灣。 1404年帖木兒率領20萬軍隊進攻中國明朝,結果在1405年進軍途中病死。帖木兒死後,其帝國分裂,1506年亡於烏茲別克人昔班尼。帖木兒帝國不是大蒙古國的一部分,但是屬於後蒙古勢力,疆土大多在原大蒙古國的地方。1506年帖木兒帝國被突厥的烏茲別克部落滅亡,後帖木兒的後裔巴布爾於1526年征伐印度德里蘇丹國,建立莫臥兒王朝,自稱印度斯坦王,名義上存在到1857年。

疆域

參見:元朝行政區劃、蒙古四大汗國

漠北位於東亞戈壁大漠以北的蒙古高原地帶,素為眾多遊牧部落、民族的繁衍生息之地,自春秋始,先後有鬼方、匈奴、鮮卑、柔然、突厥、回紇、黠戛斯等民族崛起,構成人類古代遊牧世界的東翼,與相鄰的古代中國農耕地區有著密切的經濟、文化往來和政治、軍事的頻繁衝突與交往。

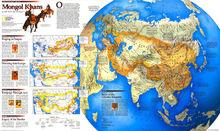

蒙古帝國概況

蒙古帝國概況蒙古帝國形成於13世紀初,後成為橫跨歐亞大陸的大帝國,為元朝與四大汗國的聯合體。蒙古帝國1294年國土面積達3300萬平方公里 ,一說2800萬平方公里 (北疆以北緯60度左右為界),占世界土地面積的22%,超越了五分之一,為20世紀時蘇聯的1.5倍,現今俄羅斯的1.9倍,涵蓋了當時版圖內的1億人口 ,金氏世界紀錄等官方機構和國際史學界均承認蒙古帝國是僅次於大英帝國的人類史上第二大帝國。

蒙古帝國的版圖擴張源於其曾發動三次蒙古西征,成吉思汗領導的第一次西征(1218~1223)滅西遼、花剌子模,越過太和嶺(今高加索山)擊破欽察各部,第二次西征(1235~1242)於窩闊台汗在位時期發動、以拔都為主帥,先後征服裏海布噶爾王國、斯拉夫各族,進而滅亡位於東歐大平原境內的基輔羅斯,而後擊潰波蘭和神聖羅馬帝國聯軍、大敗匈牙利、征服保加利亞,遠征勢力遠達義大利半島的威尼斯東北,第三次西征(1252~1260)於蒙哥汗在位時期、主帥為旭烈兀,滅亡木剌夷(伊斯蘭國家)、阿拔斯王朝(位於阿拉伯的黑衣大食,750~1258)以及敘利亞,三次西征共滅了40多個國家。

政治

成吉思汗上台伊始便著手改革,消除落後的部落體系,建立新的政治、軍事、社會組織,以鞏固新興政權的統治。

成吉思汗首先打破古老的血緣關係,擯棄傳統的部落、氏族單位,對所有臣民進行戶口登記,將其按照十戶、百戶、千戶的結構納入軍政、軍民合一的組織框架中。以往的部落貴族皆以百戶長、千戶長的身份充任國家官吏。成吉思汗把全國的土地和人戶分封給諸子、諸弟等宗室成員。大汗權力高於一切,是整個蒙古統治階級的最高代表;皇室宗親構成的“黃金貴族”和各級那顏貴族組成封建統治階級;而分屬各級人戶制度下的廣大牧民,則固定在指定的區域之內。“上馬則備戰鬥,下馬則屯聚牧養”是所有成年男子所必須承擔的社會職責。一旦有戰事,便攜帶武器、馬匹及糧秣,在各級長官率領下出征作戰,據說其總數可達70萬之眾。在全民皆兵的基礎上,成吉思汗還握有三支精銳之師——怯薛軍。它是由萬名壯勇的貴族子弟組成的近衛軍,平素司拱衛大汗金帳之責,戰時則擔中軍護駕之任,往往是成吉思汗在戰爭最關鍵時刻投入戰場,以決定勝負的生力軍。同時,這支精銳勇猛之師亦是大汗震懾地方割據勢力的重要力量。怯薛衛士職守明確,制度嚴密,享有種種特權,絕對效忠大汗,成為蒙古軍事封建專制統治的中堅。

成吉思汗還強化國家司法機構,設定了斷事官——達魯花赤。初始,斷事官只負責審理民事、刑事訴訟案件,後則發展為兼管人戶、財賦的重官。成吉思汗還對傳統的蒙古習慣法進行整理,數次召集大會,頒布“扎撒”(意為軍令、法度),並將各類扎撒和大汗的“訓言”用維吾爾文字記錄下來,編成《扎撒大典》,形成1套成文法典。1204年,蒙古擊敗乃蠻部落時,俘獲了掌印宮維吾爾人塔塔統阿,大汗令其以維吾爾字母拼寫蒙語,創製出蒙古文字,又令蒙古諸王及貴族子弟皆學習之。蒙古文字的創立及運用,為高原諸部間的聯合提供了文化上的凝聚力,統一的蒙古民族開始形成。

成吉思汗所創建的國家機構、軍政制度、成文法規、民族文字使蒙古社會的文明進程明顯加速。這個由諸多遊牧部落組成的年輕國家充滿了勃勃生機,祖輩所留下的牧場雖很寬闊,但已無法滿足新興軍事封建政權的需求。在成吉思汗的統率之下,蒙古鐵騎很快便馳出草原,如暴風驟雨般地沖向世界。

軍事

軍隊建設

參見:蒙古鐵騎

西征

參見:蒙古西征

•第一次西征

1218年,成吉思汗遣勇將哲別率精騎2萬,一舉擊破宿敵乃蠻部太陽汗之子屈出律所控制的西域契丹國家西遼,殺死屈出律。從此,蒙古國與中亞新興大國花剌子模開始相峙。花剌子模原為塞爾柱突厥人的1個行省,後獨立稱國。13世紀初,據有北界阿姆河上游,南臨波斯灣,東起印度河,西抵兩河流域的廣大地區,一時稱盛。1219年。花剌子模訛答刺守將劫殺蒙古商隊和使臣,致使兩國關係驟然交惡,成吉思汗乘機起兵,興師問罪。他親率大軍20萬,分成4路,攻入花剌子模。花剌子模民風剽悍,又有雄兵40萬,但在戰略上犯了分兵駐地守城的錯誤,無法集中禦敵,在不到1年的時間裡,先後失去訛答刺、布哈拉和撒馬爾罕等重鎮,蒙軍贏得了戰略優勢。花剌子模國王穆罕默德全然失去昔日英勇,一味奪路西逃,死於裏海1個小島上。王子扎蘭丁率眾抵抗,雖有數次小勝,但終不敵蒙軍,最後被迫單騎涉阿姆河,亡命天涯,不知所終。花剌子模王國滅亡。

蒙古鐵騎乘勝進擊,越高加索山進入頓河流域的草原地帶。1223年5月,蒙軍一部在卡爾卡河畔與波洛伏齊人和俄羅斯人的聯軍會戰,大勝,而後蒙軍長驅直入,攻掠俄羅斯各地,入克里米亞,溯伏爾加河而上,途中為保加爾人所敗,年末,東歸蒙古高原。

•第二次西征

1235年,窩闊台汗決定派蒙古諸王的長子西征俄羅斯。朮赤長子拔都為帥,窩闊台長子貴由、拖雷長子蒙哥等王子從之。1236年,蒙軍進入欽察草原,掃蕩波洛伏齊人,繼而沖入俄羅斯平原,連敗俄羅斯諸王公,先後攻陷梁贊、莫斯科、弗拉基米爾、車爾尼戈夫等地。1240年,蒙軍攻占古城基輔,蹂躪了俄羅斯大部分地區。1241年,拔都兵分兩路,南北揮戈。南路主力由拔都統領越喀爾巴阡山,攻入匈牙利,擊敗匈牙利國王貝拉四世的抵抗,焚毀布達、佩斯等重鎮,然後直逼奧地利國都維也納城下。北路蒙軍攻入波蘭,先奪克拉科夫,再入西里西亞。4月,在里格尼茨之戰中,痛殲西里西亞王公亨利組織的波蘭、德國和條頓騎士團聯軍3萬餘人,擊殺亨利。蒙古大軍在東歐勢如破竹般的攻勢,使羅馬教廷和西歐諸國陷入極大的恐慌之中。正當拔都將南北兩路兵馬合為一體,準備新的攻勢時,窩闊台汗病故。拔都聞訊,依從慣例,停止軍事行動,並率軍經塞爾維亞、保加利亞回到南俄平原。1243年,拔都以伏爾加河下游的薩萊為中心,建立欽察汗國。

1241至1251年,蒙古擴張的態勢處於間歇期。整個蒙古統治階級的精力主要集中在汗位的爭奪上。窩闊台汗死後5年,才由其子貴由承繼大汗之位。不料貴由短命早殤,僅居汗位兩年。蒙古諸王又陷入新一輪爭鬥漩渦之中,朮赤—拖雷系與窩闊台—察哈台系展開數年的激烈角逐。最後,拖雷的長子蒙哥在其兄弟忽必烈、旭烈兀、阿里不哥和朮赤長子拔都的支持下,登上大汗之位。上台伊始,他便殘酷鎮壓反對派王公,改革政權體制,鞏固大汗的權威。

•第三次西征

1253年,蒙古的擴張戰火重新燃起。旭烈兀奉蒙哥大汗之命率大軍踏上西征之路。1255年抵撒馬爾罕,1256年渡阿姆河,平定伊斯蘭教伊斯馬恩派阿薩辛人的木刺夷國。1258年,旭烈兀涉底格里斯河,向衰弱不堪的阿拉伯阿拔斯王朝國都巴格達發起進攻。末代哈里發穆斯台耳綏木出城投降,為蒙軍縱馬踏斃。歷時500餘年的阿拉伯帝國滅亡。歷史名城巴格達慘遭洗劫,無數財富被掠,數十萬平民死於蒙古武士的彎刀之下。1260年,蒙軍又陷大馬士革,直抵地中海東岸。正當旭烈兀準備進攻北非埃及之時,蒙哥大汗死訊傳至軍中,旭烈兀留下5000人馬駐守敘利亞,自己率主力東歸。不久,駐敘利亞蒙軍為埃及馬木留克王朝所殲。

文化

姓氏

參見:蒙古族姓氏

天文和科學

蒙古民族很早就積累了豐富的天文學知識,這首先源於他們長期的遊牧生活實踐。據《蒙古秘史》和《世界征服者史》記載,他們掌握天象變化規律並掌握著能夠準確記錄紀年、月、日、時刻的方式方法。他們當中還出現了星占家。星占家(占卜者)繪製了天宮圖,以觀察和預測天象變化。另據拉施特《史集》記載,蒙哥大汗登基的日期就是星占家們測定出來的。晴天,在那幾天中,那裡的天空一直被烏雲遮蓋著,不斷下著雨,任何人見不到太陽。而恰好在星占家選作天象觀察的那個時刻,照耀世界的太陽,從烏雲裡面露出來了,天空綻開了與太陽相等的一塊地方,星占家們便容易地測定了(行星)在地平線上的高度。月亮被太陽照射才發光的道理,在當時已為蒙古人所知,他們說太陽是月亮的母親,因為月亮是從太陽那裡得到它的光輝。 蒙哥汗在位時,法國使者盧布魯克在蒙古汗國都城哈剌和林(今蒙古國後杭愛省額爾德尼召北)親眼見到過星占家他們之中有些人熟悉天文學,特別是他們的首領,他們預言日蝕和月蝕的時間。1233年,窩闊台汗在燕京修制渾天儀;蒙哥汗也曾下令建造了一座天文台。

蒙古族有比較豐富的醫學知識,早在成吉思汗統一蒙古以前,蒙古兀剌速惕、帖良古惕、客思迪迷等森林部落,就以熟悉蒙古藥劑、用蒙古治病方法治癒患者而聞名於世。《蒙古秘史》也曾提到蒙古人用熱敷的方法或用嘴吸取陳血的方法治療傷口。蒙古軍出征時,攜帶止血藥,防止中矢流血身亡。如札剌台人(札剌亦兒部)朔魯罕在野狐嶺戰鬥中被流矢擊中,成吉思汗即用哈迪兒(止血藥)敷之。在成吉思汗時代,蒙古人已能按照機械原理製造火炮。

興修水利在蒙古族中具有悠久的歷史。據拉施特《史集》載,成吉思汗的祖先海都汗將營地設在與蒙古斯坦交界處的巴兒忽真-脫窟木地方。他在那條河上建立了渡口,以便牲畜飲水與人們往來,這個渡口被他起名為扎羅魯木。成吉思汗在位時,弘吉剌部人圖忽察兒曾修築過堤壩,被稱為答蘭-圖兒合黑-圖忽察兒 。

建築與工藝

蒙古人逐水草遷移,以氈帳為居室,所以蒙古人對製作氈帳有很高的技術。當地牧民的氈帳用白毛氈覆蓋,毛氈上面塗以石灰或白粘土和骨粉,使之更為潔白,有時也把毛氈塗成黑色。覆蓋在天窗周圍的毛氈,飾以各種圖案,門口懸掛著繡有各種顏色圖案的毛氈。大汗及諸王的氈帳則塗上金色,舉行宴會的氈帳可容納2000人。

蒙古人的編織和印染技術也有一定的水平。他們將樹枝劈開編成箱子,用牛油或羊奶浸過,並以多種顏色圖案的黑毛氈覆蓋在箱子上面,以保持其堅固性和美觀。這樣的箱子可以用來放寢具和珍貴物品。已婚的婦女都有很漂亮的車輛。

蒙古的冶煉工藝具有悠久的歷史,傳說公元前10世紀就已能熔鐵出山。據史集記載,兀良合人善於鑄鐵;《新五代史》載,契丹之東北至篾劫子(蒙兀室韋之音轉)其地多銅、鐵、金、銀,其人工巧,銅鐵諸器皆精好,善織毛錦。蒙古族中廣為流傳的《四巧匠頌》中的四巧匠是蒙古族的希瑞巧匠、漢族的王巧匠、撒爾塔兀拉的根哥巧匠和唐兀惕的巴拉希巧匠。他們心靈手巧,精通百藝,對發展當時蒙古地區金屬工藝起到了重要作用。裝飾弓、矛、劍、盾、箭筒,尤其馬鞍具,是蒙古族牧民的一貫愛好。大汗的坐椅是包金的,龍頭虎狀,鞍馬帶上亦以黃金盤龍為飾。鞍鞽喜歡配有各種裝飾,有的繪製圖案,有的用骨雕鑲嵌,有的鑲嵌金屬工藝製品。蒙古民族更是一直喜歡銀碗、金杯等生活用品。

這一時期,石雕、木雕、骨雕工藝有了很大發展。銀盒的雕刻等實用美術,或細膩或豪放,有浮雕也有透雕。用羊角雕刻鑲嵌的杯子,以及用樺樹皮製作的各種器皿也多為流傳。這些雕刻品不僅是實用品,也是藝術品,它體現了自然美、色澤美、材料美的古代工匠的高超技藝。有草原雕刻藝術的傳統方法,也有變化豐富的外來風格,生動、質樸,具有鮮明的民族風格。

刺繡藝術表現在衣、食、住、行中。貴族上層人士的服飾華麗美觀、珠翠金寶,衣冠腰帶十分講究,其刺繡花紋豐富,色彩鮮明。當時社會上還流行著一種姑姑冠帽,聳聳然富有風趣。

文字與教育

成吉思汗建立蒙古汗國之時,就確定畏兀兒文為全國通用的文字,用其記錄《大札撒》、必力克,書寫公文、信件、碑文等。如1225年的《成吉思汗石文》、貴由汗的璽文及1250年的《蒙哥汗石文》,均用畏兀兒文鐫刻。當時用這種文字書寫的規範化了的書面語已經形成,而且這種書面語有別於民間口語。成吉思汗採用畏兀兒文字的同時,也採用了用這種文字書寫的古代書面語。

隨著蒙古統治者的對外擴張,蒙古語言和文字的使用範圍日趨廣泛,到13世紀時,蒙古語幾乎成為世界語 。

早在13世紀以前,蒙古諸部已經形成了規範化的口頭文學語言,其特點是詞句簡練易懂,意義明確。內容包括故事、傳說、詩歌、讚頌詞、諺語、謎語等種類,其中以詩歌最為突出。蒙古人未使用文字以前,各部之間的信使來往都用押韻的隱喻詩歌傳遞。而這些詩歌極富想像力和比喻技巧。

除民間口頭文學之外,在民間還廣泛地流傳著諸多的英雄史詩。1240年成書的《蒙古秘史》是歷史的珍貴傑作,無論從思想性,還是藝術性方面,都反映了當時蒙古書面文學發展的水平。該書充分肯定和高度讚揚了成吉思汗統一蒙古各部的偉大業績,歌頌了新興的蒙古汗國,反映了13世紀蒙古社會的發展狀況。在寫作技巧上,蒐集和吸收了民間口頭文學的精華,把編年史體例與文學的形象描寫結合在一起,系統地敘述了蒙古500年的歷史。此外,反映這一時期的傑出文學作品還有《成吉思汗的兩匹駿馬》等。

自古以來,蒙古人就善歌善舞,早在氏族社會時期,人們在歡度喜慶日子時,便以集體跳舞的形式表示慶賀。據《蒙古秘史》記載,在乃蠻部的汗斡爾朵(行宮)內已經有了樂隊。另據《史集》所載,每天晚上窩闊台汗都招請弓弩手和角鬥士進行射箭和摔跤比賽。據《蒙韃備錄》記載,木華黎出征時,亦以女樂隨行。多以十四人等彈《大官樂》曲,拍手為節,甚低,其舞甚異。對於其他民族的樂器,諸汗亦給予重視,太祖初年,以河西高智耀言,徵用西夏舊樂 。從1240年開始,令制登歌樂。摔跤、射箭、賽馬是蒙古人喜聞樂見的體育項目,優秀的摔跤手被譽為孛闊(力士)。另外,打獵亦為人們所喜愛,它既是體育活動,又是軍事訓練,優秀射手被譽為篾兒乾。

每逢大節日,蒙古族人都舉行盛大的宴會。正月初一,是蒙古人的春節。這一天,他們不分男女老幼,都身著白色衣服,騎白馬、飲白食(奶)。五月初九,是一年一度蒙古人第一次喝新釀製的忽迷思的日子,以表明新春已到。這一天,占卜者們把當地的所有白色母馬集中到一起,以表示將其獻給神靈,把新釀製的忽迷思灑在地上,然後舉行盛大宴會。另外,當日蝕或月蝕現象消失時,則也舉行盛大宴會。

蒙古人擁有重視家庭祖訓和學校教育的傳統。每個家庭的父母都承擔著對子女講授其氏族部落歷史的義務。因為蒙古人有保存祖先系譜的習俗,他們視系譜為財產,而且形成人們共同遵守的規矩,世代相傳。同時,每個家庭還各自有祖先傳下來的訓教,用以教育後代。

學校教育始於13世紀初。據《元史·塔塔統阿傳》記載,1204年成吉思汗俘獲了太陽汗的掌璽官塔塔統阿(畏兀兒人)後,命其教授諸王子弟們學習畏兀兒文,使蒙古汗國有了第一代文人。畏兀兒文人阿憐帖木兒歸附成吉思汗後,諸皇子曾受學於他。窩闊台汗時,成吉思汗長子朮赤從西域派畏吾兒人闊兒吉思來蒙古教授蒙古兒童。

尊儒是窩闊台汗治理中原的重要措施之一。1236年,在燕京、平陽分別設立了編修所和經籍所,著力編纂經史。在汗庭內錄用了一批儒士,命他們講解《九經》等。

宗教信仰

薩滿教是蒙古草原的原始宗教。蒙古汗國建立後,伊斯蘭教、佛教和道教均傳入汗國。蒙古人認為太陽、月亮、火、水、土、山川、河流等都有神靈。神靈的偶像稱之為翁棍,用氈製成,予以供奉。偶像一般放在帳幕門口的兩側,在偶像的下面有用毛氈製作的牛、羊模型,人們視偶像為家畜的保護者,能夠賜給他們乳酪和馬。在氈帳內的中央位置也掛著一個偶像,它是保護神。蒙古人並且認為四方都有神靈,神無處不在。最高神靈稱之為蒙哥騰格里(長生天),它是一切可見和不可見事物的創造者,能夠賜予人類真善美和假惡醜,蒙古人尊它為額赤格·騰格里(天父)。當時許多人認為雷霆就是天神的怒吼。

騰格里和人之間的通話者為巫師,男巫稱孛,女巫稱伊都乾。巫師兼星占、占卜、醫師於一身,在蒙古人中頗有威望。據《出使蒙古記》所載:正如蒙哥汗所承認的,他們的占卜者是他們的教士,占卜都命令做的任何事情,必須立即執行,毫不遲延。巫師能觀察天象,預言日蝕和月蝕的時間,宣布吉凶日子。軍隊出征,沒有他們的應允,決不能輕易出動;男孩子降生時,需請占卜者預言其命運;當有人患病時,亦需請巫師念咒語。在蒙古汗國,巫師已成為人數眾多的特殊階層,他們不僅活躍在民間,而且在汗庭中也集中了很多。占卜者們人數很多,並且總是有一個首領,像是一個主教。這個首領總是把他的帳幕安置在蒙哥汗的主要帳幕前面,相距約一擲石之遠。送到宮廷去的一切物品,都須由巫師拿著在兩堆火之間通過,目的是起淨化作用,這是巫師的職責之一。

民族

大蒙古國征戰過程中不斷吸收優秀的其他各民族將領來充實蒙古軍隊,尤其是大量地提拔任用回民和漢族將領。到蒙古帝國全盛時期(忽必烈滅南宋後),漢族將領的數目已經超過蒙古帝國所有將領數目的一半。

評價

正面

大蒙古國在鼎盛時期統治從東亞到中亞、西亞、東歐的前所未有的巨大帝國。蒙古帝國的建立加速了東西方的文化、技術交流,促進了多民族的文化交流。整個絲綢之路第一次也是最後一次被只有一個國家控制,這使得東西方的商貿往來比其他分裂時期要容易得多。大蒙古國的驛站制度,形成了當今郵政的雛形。

負面

成吉思汗曾夢想“讓青天之下皆成蒙古人之牧場”。無數古代文獻都記載,在蒙古帝國的擴張過程中,無數的古代文明遭到徹底毀滅,無數個城池被夷為平地,根據R.J.Rummel教授估計,在蒙古帝國的入侵下有3000萬人被殺。在蒙古帝國對西方的擴張過程中有2000萬人被屠殺;整個亞洲的人口分布亦發生重大變化。DavidNicole在《 The Mongol War lords》中說,“恐怖和大規模滅絕反對者是蒙古人屢試不爽的戰術”。

伊斯蘭世界的東半部經歷了恐怖的死亡與毀滅。從1219年到1260年,由於大屠殺和饑荒,波斯的總人口從1200萬下降到110萬。在中亞河中地區和大呼羅珊,自希臘—巴克特利亞王國時期建立的水利灌溉系統被徹底毀滅,同時也伴隨著無數良田成為荒蕪和沙漠化;在西亞,自阿卡德帝國和古巴比倫時期建立的水利灌溉系統被徹底毀壞,大量良田成為荒蕪。在花剌子模沙朝的城市:訛答剌、塔什乾、塞格納克、真德、別納客忒、忽氈、不花剌城(今布哈拉)、撒馬爾罕、玉龍傑赤、巴里黑(巴爾克赫)、尼沙普爾(內沙布爾)、可疾雲(今伊朗德黑蘭省加茲溫)、圖斯(今伊朗霍臘散省馬什哈德北)、達蔑乾(今伊朗馬贊德蘭省達姆甘〕、西模娘(今伊朗德黑蘭省塞姆南)、剌夷(今德黑蘭之南)、哈馬丹(今伊朗西部哈馬丹)、贊詹、哈侖、莫夫(馬里)、也里(赫拉特)、塔里寒城(今阿富汗木爾加布河上游以北)、范延(巴米安)、加茲尼城、八魯灣(今阿富汗查里卡東北)、內薩(土庫曼阿什哈巴德東)、庫木、梯弗里斯(今提比里西)、蔑剌合(今伊朗東亞塞拜然省馬臘格)、阿爾達比勒、沙馬哈(今亞塞拜然舍馬合)城、克里米亞蘇達克城(今烏克蘭克里米亞蘇達克)、奧可斯、、木鹿、蘇薩、納西切萬、比特利斯、阿爾吉斯、蔑剌合、迪亞巴克爾、埃爾比勒地區、剛加、尼西比斯地區、阿尼、卡爾斯城、錫瓦斯、額爾哲魯木城、埃爾津詹、托卡特、開塞利城、起剌特、阿米德、保加爾人的卡馬突厥國、蔑怯思城、里亞贊、科羅姆納、莫斯科、蘇茲達爾、弗拉基米爾城、雅羅斯拉夫城、特維爾城、切爾尼戈夫、乞瓦(基輔)、加利奇國、赫梅爾尼克、桑多梅日城、克拉科夫城、摩拉維亞、奧拉迪亞、瓊納德、佩斯城、斯普利特、科托爾、巴格達、佩斯、阿勒頗等七十多個城市,都被蒙古軍大規模屠殺和摧毀村莊,故意大量殺死當地百姓,有的城市甚至被多次屠殺,給當地造成巨大災難和痛苦記憶。

歷史學家估計匈牙利王國(1241年—1242年)當時200萬人口中的一半在拔都進攻下都死於蒙古入侵。基輔羅斯幾乎所有的城市均被摧毀,投降者作為奴隸,大部分因繁重的勞役很快死去,戰俘則加入蒙古軍隊繼續西征。大約一半的俄國人死於蒙古入侵。但是,ColinMcEvedy的《世界人口史地圖集》(1978)估計俄國歐洲部分的人口從入侵前的750萬下降到700萬。中國人口在蒙古入侵的七十年間因戰爭和包括因戰爭造成的各種原因銳減過半,在蒙古入侵以前,中國地區 (包括 金 、 南宋 、西遼、 西夏 、 大理 等國)人口約有一億四千多萬,甚至更多,而到1279年(1279年完全占領)僅剩七千餘萬人。

影響

對中國歷史

成吉思汗及其子孫的侵略行動客觀上為中國所謂的再次統一於一個政權之下奠定了基礎,蒙古帝國分出來的元朝再次統一了中國。1211年,新疆各地歸屬蒙古帝國;1247年,吐蕃被蒙古招降,在元朝建立後首次成為中國領土不可分割的一部分;1276年,結束了雲南長期割據於中央政權的局面。從此分裂四百多年的中國也實現了歷史上的第七次統一,打破閉塞狀態,真正登上了世界歷史舞台。現位於今中國境內的金、南宋、西遼、西夏、大理、吐蕃諸部等,只是大蒙古國疆域的一部分,而後西遼被劃入成吉思汗次子所建的察合台汗國。

1963年10月22日,《人民日報》和《紅旗雜誌》聯合發表的“九評蘇共”中第四評《新殖民主義的辯護士》中說:“成吉思汗是當時蒙古的汗,中國和俄國,都是遭受侵略的。” 在這之前,魯迅也持此看法。

蒙元與中原王朝

元朝統治者在《元典章》中的《建國號詔》中向外宣稱大元是繼承於三皇五帝秦漢隋唐的新王朝 。

從古籍中可見元朝統治者多次稱大元為“中國”:

至元二十七年,帝怒,欲再發兵,丞相完澤、平章不忽木言:“蠻夷小邦,不足以勞中國。張立道嘗再使安南有功,今復使往,宜無不奉命。”

元仁宗延祐元年,右丞相鐵木迭兒奏:“蒙陛下憐臣,復擢為首相,依阿不言,誠負聖眷。比聞內侍隔越奏旨者眾,倘非禁止,致治實難。請敕諸司,自今中書政務,毋輒干預。又往時富民,往諸蕃商販,率獲厚利,商者益眾;中國物輕,蕃貨反重。今請以江浙右丞曹立領其事,發舟十綱,給牒以往,歸則徵稅如制;私往者,沒其貨。”

元惠宗至元元年,徐世隆奏:“陛下帝中國,當行中國事。事之大者,首惟祭祀,祭必有廟。”從之 。

至元二年有日本僧告其國遣人刺探國事者。鐵木兒塔識曰:“刺探在敵國固有之,今六合一家,何以刺探為。設果有之,正可令睹中國之盛,歸告其主,使知向化。”

“諸下海使臣及舶商,輒以中國生口、寶貨、戎器、馬匹遺外番者,從廉訪司察之。”

對世界各國的

•黑死病

通常認為,1346年,在金帳汗國軍隊進攻黑海港口城市卡法(又譯克法,現烏克蘭城市費奧多西亞)時,用拋石機將患鼠疫而死的人的屍體拋進城內,這是西方社會有紀錄以來第一次細菌戰。 鼠疫原產中亞,其攜帶者是土撥鼠。在大蒙古國之前鼠疫曾多次傳入中國,所以雖然中國也曾發生過地區性鼠疫傳染,但中國人也逐漸有了對鼠疫的免疫力,而歐洲人則在此之前從未接觸過鼠疫。在卡法的一個熱那亞商人將帶病的跳蚤無意間帶到義大利的熱那亞共和國,於是鼠疫在歐洲廣泛傳播,最終在1348年—1349年造成2000萬人死亡,成為令人聞之色變的“黑死病”,因為鼠疫患者皮下淤血、全身發黑而死。

1348年—1349年的黑死病使得當時歐洲喪失了三分之一的人口,對人的關心的人文主義隨之覺醒。歐洲人文主義文學的第一部代表作《十日談》就是薄伽丘在黑死病泛濫最猖獗的時期寫成的,描述1348年發生在義大利的可怕瘟疫。歐洲就此迎來了文藝復興的曙光。

•俄羅斯

在大蒙古國衰敗之後,前金帳汗國屬國的莫斯科公國崛起並占領了從前朮赤汗國中的相當一部分,成為後來著名的俄羅斯帝國。莫斯科公國統治者在朮赤汗國時代曾長期把持了當時蒙古人遙控羅斯諸國的弗拉基米爾大公的位置,並代表蒙古進行收稅,進而抬頭,因為蒙古人很少視察他們占領的疆土。當代,世界上最大的國家俄羅斯的形成有明顯的當年的大蒙古國的因素。克柳切夫斯基和他的學生認為俄羅斯的統一,蒙古至少有一半功勞。另一位歐亞主義哲學家特魯別茨科伊在他的經典著作《論俄羅斯文化中的圖蘭成分》指出莫斯科要感謝蒙古統治,俄國在消滅喀山與阿斯特拉罕後才成為強國。 莫斯科公國的貴族就有20%曾與蒙古人通婚,莫斯科公國政府的制度也是蒙古式的。從本質上說,俄羅斯是一個東正教蒙古國家。俄羅斯人的日常生活深受蒙古影響,有大量蒙古語借字、郵政、稅收、衣服也受蒙古影響,軍制與法制是從蒙古學的。俄羅斯人也被圖蘭化。

•歐洲

在歐洲,由於蒙古鐵騎連下數十城,占領多個國家,歐洲君主十分恐慌。後來在19世紀有了“黃禍”一說,一些說法認為泛指所有東亞黃種人帶來的威脅時,常回溯用於13—14世紀的大蒙古國時期。

•日本

在日本,為了對付元軍入侵而進行的全國範圍的改編使得其經濟和軍事都處於重壓之下,並且整個國家的資源使用已經到了極限。元軍入侵也使得日本幕府找到了繼續統治國家的藉口而不是將權力交給天皇。他們之後一段時間繼續加強九州的防務,那裡的許多軍事設施很多年後還有效。由於戰後受貨幣經濟影響,幕府無法恩賞抗元官兵,加劇了國內矛盾。最終後醍醐天皇滅了鎌倉幕府。

•朝鮮

在朝鮮半島,高麗王朝在大蒙古國軍隊屢次大舉征伐後,歸順於蒙古,成為附庸國之一。蒙古人的元朝被朱元璋驅逐出中國後,漢族人建立了新的王朝──明朝,忠於蒙古的高麗國王無法接受,遂派出將軍李成桂征伐明帝國。但是親近明帝國的李成桂從鴨綠江附近舉師回朝,發動兵變推翻高麗國,建立朝鮮王朝。

其他

有學者發現,在蒙古、中亞附近,多達8%的男性人類是成吉思汗的直系後代,全球有至少1600萬這樣的男子。

帝王世系

•大蒙古國(1206年-1271年)

| 廟號 | 諡號 | 尊號 | 名諱 | 統治時間 |

| 熙祖 | 毅玄皇帝 | - | 孛兒只斤·孛端察兒 | 世祖追崇 |

| 宣祖 | 功哲皇帝 | - | 孛兒只斤·合不勒 | 世祖追崇 |

| 烈祖 | 神元皇帝 | - | 孛兒只斤·也速該 | 世祖追崇 |

| 太祖 | 法天啟運聖武皇帝 | 成吉思汗 | 孛兒只斤·鐵木真 | 1206年-1227年 |

| 聖宗 | 忠武皇帝 | - | 孛兒只斤·察合台 | 世祖追崇 |

| 穆宗 | 道寧皇帝 | - | 孛兒只斤·朮赤 | 世祖追崇 |

| 睿宗 | 景襄皇帝 | 也可那顏 | 孛兒只斤·拖雷 | 1227年-1229年(監國) 世祖追崇 |

| 太宗 | 英文皇帝 | 木亦堅汗 | 孛兒只斤·窩闊台 | 1229年-1241年 |

| - | 昭慈皇后 | - | 乃馬真·脫列哥那 | 1241年-1246年(稱制) |

| 定宗 | 簡平皇帝 | 庫裕克汗 | 孛兒只斤·貴由 | 1246年-1248年 |

| - | 欽淑皇后 | - | 斡兀立·海迷失 | 1248年-1251年(稱制) |

| 憲宗 | 桓肅皇帝 | - | 孛兒只斤·蒙哥 | 1251年-1259年 |

| 世祖 | 聖德神功文武皇帝 | 薛禪汗 | 孛兒只斤·忽必烈 | 中統1260年-1264年 至元1264年-1271年 |

•元朝(1271年-1368年)

| 廟號 | 諡號 | 尊號 | 名諱 | 統治時間 |

| 世祖 | 聖德神功文武皇帝 | 薛禪汗 | 孛兒只斤·忽必烈 | 至元1271年-1294年 |

| 裕宗 | 文惠明孝皇帝 | - | 孛兒只斤·真金 | 成宗追崇 |

| 成宗 | 欽明廣孝皇帝 | 完澤篤汗 | 孛兒只斤·鐵穆耳 | 元貞1295年-1297年 大德1297年-1307年 |

| 順宗 | 昭聖衍孝皇帝 | - | 孛兒只斤·答剌麻八剌 | 武宗追崇 |

| 武宗 | 仁惠宣孝皇帝 | 曲律汗 | 孛兒只斤·海山 | 至大1308年-1311年 |

| 仁宗 | 聖文欽孝皇帝 | 普顏篤汗 | 孛兒只斤·愛育黎拔力 八達 | 皇慶1312年-1313年 延祐1314年-1320年 |

| 英宗 | 睿聖文孝皇帝 | 格堅汗 | 孛兒只斤·碩德八剌 | 至治1321年-1323年 |

| 顯宗 | 光聖仁孝皇帝 | - | 孛兒只斤·甘麻剌 | 泰定帝追崇,後被剝奪 |

| - | - | - | 孛兒只斤·也孫鐵木兒 | 泰定1324年-1328年 致和1328年 |

| - | - | - | 孛兒只斤·阿速吉八 | 天順1328年 |

| 文宗 | 聖明元孝皇帝 | 札牙篤汗 | 孛兒只斤·圖帖睦爾 | 天曆1328年-1330年 至順1330年-1332年 |

| 明宗 | 翼獻景孝皇帝 | 忽都篤汗 | 孛兒只斤·和世琜 | 天曆1329年 |

| 寧宗 | 沖聖嗣孝皇帝 | - | 孛兒只斤·懿璘質班 | 至順1332年 |

| 惠宗 | - | 烏哈噶圖汗 | 孛兒只斤·妥懽帖睦爾 | 至順1333年 元統1333年-1335年 至元1335年-1340年 至正1341年-1370年 |

•北元(1368年-1388年或1402年)

| 廟號 | 尊號 | 名諱 | 統治時間 |

| 惠宗 | 烏哈圖可汗 | 孛兒只斤·妥懽帖睦爾 | 至正1368年-1370年 |

| 昭宗 | 必里克圖汗 | 孛兒只斤·愛猷識理答臘 | 宣光1370年-1378年 |

| - | 烏薩哈爾汗 | 孛兒只斤·脫古思帖木兒 | 天元1378年-1388年 |

| - | 卓里克圖汗 | 孛兒只斤·也速迭兒 | 1389年-1391年 |

| - | 恩克汗 | 孛兒只斤·恩克 | 1391年-1394年 |

| - | 尼古埒蘇克齊汗 | 孛兒只斤·額勒伯克 | 1393年-1399年 |

| - | 掍特穆爾汗 | 孛兒只斤·坤帖木兒 | 1400年-1402年 |

•韃靼(1402年-1634年)

| 尊號 | 名諱 | 統治時間 |

| 兀雷帖木兒汗 | 布里牙特·烏格齊 | 1402年-1408年 |

| 完者圖汗 | 孛兒只斤·本雅失里 | 1408年-1412年 |

| (汗位空缺) | ||

| 德勒伯克汗 | 孛兒只斤·答里巴 | 1415年 |

| 烏珂克圖汗 | 布里牙特·額色庫 | 1415年-1425 |

| 阿岱汗 | 孛兒只斤·阿岱 | 1426年-1438年 |

| 岱總汗 | 孛兒只斤·脫脫不花 | 1433年-1451年 |

| 阿噶多爾濟濟農 | 孛兒只斤·阿噶多爾濟 | 1451年-1452年 |

| 天聖汗 | 布里牙特·額森 | 1453年-1454年 |

| 烏珂克圖汗 | 孛兒只斤·馬可古兒吉思 | 1454年-1465年 |

| 摩倫汗 | 孛兒只斤·脫古思猛可 | 1465年-1466年 |

| (汗位空缺) | ||

| 烏格克圖汗 | 孛兒只斤·滿都魯 | 1475年-1479年 |

| 達延汗 | 孛兒只斤·巴圖孟克 | 1480年-1517年 |

| 巴爾斯博羅特濟農 | 孛兒只斤·巴爾斯博羅特 | 1517年-1519年 |

| 阿剌克汗 | 孛兒只斤·博迪 | 1519年-1547年 |

| 庫登汗 | 孛兒只斤·達賚遜 | 1547年-1557年 |

| 札薩克圖汗 | 孛兒只斤·圖門 | 1557年-1592年 |

| 徹辰汗 | 孛兒只斤·布延 | 1592年-1604年 |

| 呼圖克圖汗 | 孛兒只斤·林丹巴圖爾 | 1604年-1634年 |

| 察哈爾親王 | 孛兒只斤·額爾孔果洛額哲 | 1634年-1635年 |

| 備註:1636年3月,漠南蒙古16部49個大小領主會聚瀋陽,承認皇太極為汗。 | ||

附錄

| 蒙古族 | ||

| 地理 | 蒙古高原 | |

| 文化 | 蒙古語·蒙古文字· 蒙古字母 ·蒙古舞·藏傳佛教 | |

| 歷史 | 發展歷程 | 成吉思汗(黃金家族) →蒙古帝國(擴張·屠殺) →元朝(滅宋· 侵日) →北元 |

| 東亞以外 | 四大汗國(窩闊台汗國·察合台汗國·金帳汗國·伊兒汗國) ·帖木兒帝國·莫臥兒帝國·克里米亞汗國·西伯利亞汗國 | |

| 明代蒙古 | 北元(明太祖北伐)→韃靼(明成祖北伐·達延汗·俺答封貢) ·瓦剌(俘明英宗、侵北京) ·兀良哈三衛 | |

| 清代蒙古 | 察哈爾部(林丹汗) ·準噶爾汗國(清滅準噶爾) ·土爾扈特部東歸 | |

| 唐努烏梁海 | 唐努烏梁海→圖瓦人民共和國→圖瓦共和國 | |

| 外蒙古歷史 | 喀爾喀蒙古→外蒙古→大蒙古國(第一次獨立 ·蒙藏條約) →外蒙古(中俄蒙協約·自治· 撤銷自治) →大蒙古國(第二次獨立) →蒙古人民共和國(蒙古人民革命黨·獨立) →蒙古國(歷史) | |

| 內蒙古歷史 | 內札薩克蒙古→內蒙古·內蒙古人民革命黨·蒙古軍政府→蒙古聯盟自治政府→蒙疆聯合自治政府(德王) → 內蒙古人民共和國 → 內蒙古自治政府 → 內蒙古自治區(內人黨事件) | |

| 當前政區分布 | ||

| 主要國家 | 中華人民共和國·蒙古國·俄羅斯 | |

| 自治共和國 | 圖瓦共和國(圖瓦人) ·布里亞特共和國(布里亞特人) ·卡爾梅克共和國(卡爾梅克人) | |

| 自治區 | 內蒙古自治區 | |

| 自治州 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州 |

| 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州·博爾塔拉蒙古自治州 | |

| 自治縣 | 黑龍江 | 杜爾伯特蒙古族自治縣 |

| 吉林 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | |

| 遼寧 | 阜新蒙古族自治縣·喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | |

| 河北 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | |

| 甘肅 | 肅北蒙古族自治縣 | |

| 青海 | 河南蒙古族自治縣 | |

| 新疆 | 和布克賽爾蒙古自治縣 | |

| 部落支系和親緣民族 | ||

| 蒙古國境內部落區域 | 喀爾喀·巴爾虎· 巴岳特 ·布里亞特· 達爾罕 ·杜爾伯特·達里岡愛·明阿特·扎哈沁·額魯特 ·土爾扈特·和托輝特·烏珠穆沁·阿爾泰烏梁海·輝特· 圖瓦烏梁海 · 色楞格察哈爾 | |

| 中國蒙古族部落支系聚居地(主要分布於西北地區) | 巴爾虎·布里亞特·察哈爾·扎魯特·巴林·杜爾伯特·科爾沁·喀喇沁·克什克騰·蘇尼特 ·烏拉特部·烏珠穆沁·鄂爾多斯· 弘吉喇 ·和碩特·土爾扈特·圖瓦· 厄魯特 ·土默特 | |

| 中國蒙古族雜居分散地 | 遼寧阜新與喀喇沁縣,河北圍場縣,吉林前郭爾羅斯縣,黑龍江杜爾伯特蒙古族自治縣,甘肅肅北縣;喀卓人(雲南省通海縣);此外,四川涼山州、貴州大方縣與北京密雲縣也有分布。 | |

| 中國境內親緣民族 | 達斡爾族·裕固族·東鄉族·保全族·土族 | |

| 俄羅斯境內親緣民族 | 布里亞特人·卡爾梅克人(土爾扈特) ·圖瓦人 | |

| 其他國家(中亞和伊朗為主) | 哈扎拉人·艾馬克人· Qara'unas | |

![大蒙古國[成吉思汗建立的政權] 大蒙古國[成吉思汗建立的政權]](/img/9/de7/nBnauM3X0YTNwEDOzYTOzkDN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL2kzL1IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)