病因

本病病因尚不清楚,一般認為系胚芽的錯構所致,即中胚層血管系組織在胚胎髮育時發生障礙和異常。

臨床表現

1.便血與貧血

便血是大腸血管瘤常見症狀,可反覆或持續少量出血,因而患者伴有慢性貧血。也可見突然大出血導致休克。

2.腸梗阻

息肉型結腸血管瘤患者除下消化道出血表現外,還可引起腸梗阻;息肉型結腸血管瘤患者有因腸套疊引起的腸梗阻病史,部分患者還可以出現腸扭轉。

3.直腸刺激症狀

如結腸血管瘤個體較大或發生低位直腸血管瘤時,患者可出現腸道刺激征:腹部隱痛、腹瀉,有里急後重、排便不盡感。

4.凝血機制障礙

結直腸血管瘤另一特徵表現為全身凝血機制障礙,並由此會加重腸道出血。

檢查

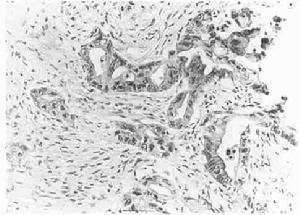

1.組織活檢病理學檢查

組織活檢病理學檢查可引起大出血應慎重使用。

2.其它輔助檢查

(1)腹部X線平片檢查?:可見典型或成串靜脈鈣化石,雙重鋇餐檢查可顯示黏膜下腫塊或息肉樣改變,並伴有可移動性的鈣化點。

(2)內鏡檢查:對大腸血管瘤的診斷有較大價值,內鏡下可見腸黏膜紅色充血,有淺藍色結節形腫塊或紫葡萄色界限清楚腫塊,容易出血。

(3)選擇性內臟動脈造影:可發現異常血管叢或充盈缺損及靜脈相延遲,可獲診斷。

診斷

大腸血管瘤缺乏特徵性臨床表現,診斷較困難,但對於幼年開始慢性間歇性下消化道出血,且隨年齡增長而加重,並伴有下列情況之一者,應考慮大腸血管瘤可能:伴有腹痛、腸套疊、腸扭轉;伴有皮膚黏膜血管瘤病變。

治療

1.內鏡下治療

血管瘤較小,未破潰出血或出血量小的患者,可在內鏡下採用高頻電灼、雷射、微波凝固或硬化劑注射等非手術療法。

(1)高頻電灼凝固治療:利用高頻電流在局部組織產生熱效應,使腫瘤凝固、壞死脫落達到治療目的。

(2)雷射凝固治療:雷射產生熱能可使腫瘤血管收縮,小血管封閉,局部水腫影響出血血管的通暢,同時熱能損害血管內皮,可激活凝血機制的連鎖反應,產生繼發性血管內血栓形成,導致腫瘤凝固壞死、脫落。氬雷射和脈衝Nd∶YAG雷射可封閉直徑2毫米的血管,故在內鏡直視下可治療大腸血管瘤。

(3)微波凝固治療:微波可使被照射部位組織細胞內水分子運動而產生熱能,使血流凝固,對3毫米以下的血管產生永久性血栓止血。因此可用於治療大腸血管瘤。

(4)硬化劑注射治療:以往多用於治療體表的血管瘤。

2.手術治療?

對較大或反覆下消化道出血的大腸血管瘤應作手術治療。乙狀結腸、直腸瀰漫性和多發性血管瘤,應採用各種保留肛門括約肌的直腸乙狀結腸切除術。結腸血管瘤應作血管瘤所在部位的腸段切除,手術探查時應注意以下兩個方面。

(1)大腸血管瘤常為多發性,探查時應全面,防止遺漏。

(2)術中採用冷光源作腸曲分段透光試驗檢查,可發現小的血管瘤。