基本資料

大耳蝠

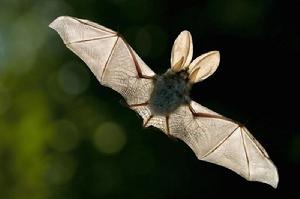

大耳蝠大耳蝠 Plecotus auritus Linnaeus, 1758

英文俗名: Common Long-eared Bat

脊椎動物

綱:哺乳綱

目:翼手目

科:蝙蝠科

別名

大耳蝠也稱鬼蝠,這個通俗名字是來源於它們從頭上飛過時的那抹白色。大耳蝠的天敵幾乎沒有。人們可以聽到大耳蝠發出的興奮叫聲。

分布

已知該種分布在黑龍江省的伊春(帶嶺)、呼瑪縣(漠河、富克山)、大興安嶺東部以及亞布力。除東北地區外,在河北、甘肅等地均曾發現。

鑑別

大耳蝠

大耳蝠耳特別大,幾乎近前臂之長,下頜每側頰齒6枚。 體小,前臂長約4厘米,耳大,長約3.7厘米,橢圓形,兩耳內緣基部相連。尾長4.7厘米,包在股間膜內。體背面淡灰褐色,腹毛灰黃色,毛的基部黑褐色。飛行時耳倒向後方。大耳蝠的平均體長是100mm,每個前臂也為平均100mm。它們沒有尾巴,腿間有膜連線同時也連線前臂。它們有著鼻葉和大大的耳朵。翅膀上沒有毛髮。在背上的皮毛為灰色。腹部,四肢末端和臉部基本都為白色(除了沒有毛髮的鼻子和耳朵)。

形態

耳大,橢圓形,幾乎近其前臂之長;耳內緣基部左右會合,稍上方有明顯的突出葉;有一條明顯的皮褶與內褶幾乎相平行;耳屏呈披針形,其外緣基部突起一小葉。翼膜起自外趾之基部;無距緣膜突起。毛色

體背呈不均勻的淡灰褐色,毛基黑褐;腹毛尖端顏色較淡,近灰而略沾黃。頭骨

頭骨的吻部甚短,腦顱大而圓,自吻部一額部逐漸升高;聽泡很大。牙齒

上頜內門齒各有一後尖,外門齒較小,甚小於內門齒;上頜犬齒後每側僅有1枚小前臼齒(Pm2),大前臼齒(Pm4)甚大而缺少前尖;上臼齒前2枚(M1、M2)甚大,而後1枚(M3)缺後尖;下頜小前臼齒2枚,Pm3小於Pm2。齒式 =36。習性

夏季棲居於樹洞、房屋的頂間、廢墟的牆縫或洞穴。蘇聯的大耳蝠9月開始入眠。冬眠中的大耳蝠,耳折於臂下,僅露出耳屏,體表溫度僅有5.5℃。大耳蝠飛行時,耳倒向後方,可停翔於空中的一迠捕食昆蟲。築巢

它們的巢可以在洞穴中,深的岩石裂縫以及老礦井中找到。即使大耳蝠喜愛群居,他們目前最多也只是一小群一起築巢,這是由於可以容納大群體的棲息地點非常的不足。在一個地點有著超過100隻大耳蝠的群體非常少見。捕食

大耳蝠

大耳蝠大耳蝠是澳大利亞唯一的一種食肉蝙蝠。大耳蝠的食譜中有其他蝙蝠,小型哺乳動物,大型的昆蟲,鳥類和青蛙。它們以很快的速度襲擊獵物並使用其強而有力的嘴殺死對方。一旦獵物斷氣,大耳蝠會把它帶去另一個地點並把獵物吃掉。獵物可以根據眼睛和聲音找到(回聲)。