簡史

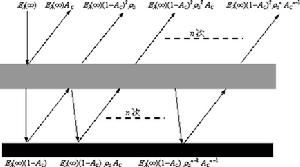

有雲且不考慮大氣衰減時到達衛星的輻射

有雲且不考慮大氣衰減時到達衛星的輻射內容

大氣輻射學的內容有以下幾方面:

太陽輻射在大氣中的衰減

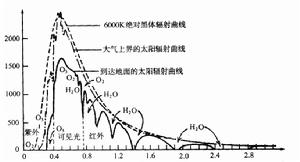

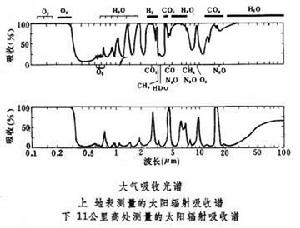

太陽輻射在大氣中的衰減①地-氣系統輻射傳輸的基本物理過程和規律,包括太陽輻射(97%的能量在0.3~3微米波段內,輻射最強的波長在0.5微米附近),地-氣系統輻射(絕大部分能量在4~80微米波段內,輻射最強波長在10微米附近),以及不同地表狀態、雲、氣溶膠、水汽、臭氧、二氧化碳等對輻射傳輸的影響(見反射率、大氣吸收光譜、大氣散射、大氣臭氧層、溫室效應)。

從非發光體表面反射的輻射與入射到該表面的總輻射之比,它是表征物體表面反射能力的物理量。絕對黑體的反射率為0,純白物體的反射率為1,實際物體的反射率介於0與1之間,可用小數或百分數表示。地-氣系統的反射率,它包括地面、雲和各種大氣成分對太陽輻射的反射能力及其總和。這些反射率決定著地-氣系統吸收太陽輻射的百分數。 物體對太陽輻射的反射能力。

大氣輻射學

大氣輻射學根據氣象衛星的觀測結果,整個地-氣系統的反射率約為30%,即約有30%的太陽輻射能被反射回太空,其中三分之二是雲反射的,其餘部分則被地面反射和被各種大氣成分所散射(見大氣環流的能量平衡和轉換)。雲的反射率同雲型和雲層厚度有關,約在20~70%之間。陸面、土壤的性質和植被類型不同,也能使反射率改變,但這些差異一般不超過10~20%。而冰和雪的覆蓋狀況能引起反射率顯著變化。例如,陸地被雪覆蓋或洋面結冰時,將使其反射率增大30~40%,新雪面更可使反射率增大60%左右。原先無雪的地區如有積雪,則因反射率增大,將使太陽輻射能量的收入大約減小60%。這種影響隨季節和緯度而不同,尤其明顯的是,北緯50°以南的地區,當春季出現積雪時,上空平均將減少大約150卡/(厘米2·天)的熱量收入。這樣的熱量收支變化,將產生明顯的氣候效應。

在極冰對氣候影響的機制研究中,有人認為:冰雪-反射率-溫度之間還存在“正反饋過程”,即冰雪的覆蓋增大地表的反射率,使地-氣系統吸收的輻射減少,從而降低氣溫,而降溫又將進一步使冰雪面積擴展,反射率繼續增大,造成溫度越來越低的現象。在這個正反饋過程的基礎上建立的氣候模式(見氣候模擬),已用於解釋古代冰期的形成和對未來氣候趨勢的推測。也有人認為:在實際大氣中,還存在著“負反饋過程”,它使氣候具有穩定化的趨勢(見極地氣象學)。

大氣吸收光譜

大氣吸收光譜②輻射傳輸方程的求解。輻射傳輸方程是描述輻射傳播通過介質時與介質發生相互作用(吸收、散射、發射等)而使輻射能按一定規律傳輸的方程,在地球大氣條件下,求解非常複雜,只能在一些假定下求得解析解,因此輻射傳輸方程的求解,一直是大氣輻射學研究的重要內容。

當溫度不是絕對零度時,大氣中的氣體(主要是氧和水汽)、水滴(雲、雨和霧)和冰滴(主要在冰雲中)均會輻射電磁能,並產生熱輻射噪聲。在微波波段,這種熱輻射噪聲的特性通常用亮度溫度來表征,亮度溫度與熱力學溫度之比稱為發射率。

分子中的電子從高能態躍遷到低能態時放出電磁能,形成輻射。分子吸收入射電磁能,使電子從低能態躍遷到高能態,形成吸收。一種分子具有的能態數是一定的。因此,它的輻射頻譜和吸收頻譜相同。根據基爾霍夫定律,發射率等於吸收係數。在氣體中,分子密度小,碰撞只使譜線加寬,仍是離散的。但在固體或液體中,分子密度很大,碰撞使譜線混在一起而形成連續譜,在所有的頻率上均有吸收和輻射。

在實際的大氣傳輸過程中,因吸收和散射而損失一部分能量;另一方面,大氣輻射又使總能量增加。求解描述這個過程的傳輸方程(忽略散射),即可得到觀測點上的亮度溫度T

式中光學厚度 ;T(

;T( )和α(

)和α( )分別為沿路徑

)分別為沿路徑 點上的溫度和吸收係數。在散射影響可忽略的情況下,只要T(

點上的溫度和吸收係數。在散射影響可忽略的情況下,只要T( )和α(

)和α( )採用相應的具體數值,大氣氣體、雨、雲和霧的亮度溫度均可採用上式求得。晴天時α(

)採用相應的具體數值,大氣氣體、雨、雲和霧的亮度溫度均可採用上式求得。晴天時α( )是氣體和水汽吸收係數之和;其他天氣時,α(

)是氣體和水汽吸收係數之和;其他天氣時,α( )是氣體吸收係數與雲、雨或霧的吸收係數之和。當波長較短或水滴較大時,則不可忽略散射的影響。這時,計算雲和雨亮度溫度的公式複雜得多。

)是氣體吸收係數與雲、雨或霧的吸收係數之和。當波長較短或水滴較大時,則不可忽略散射的影響。這時,計算雲和雨亮度溫度的公式複雜得多。

假若大氣是球面分層,用Tm代替T( ),則在天頂角θ方向上的亮度溫度可簡化為

),則在天頂角θ方向上的亮度溫度可簡化為

T=Tm【1-exp(-τ0

secθ)】

式中 為天頂方向上的光學厚度;Tm為平均輻射溫度。亮度溫度的一般變化規律是:當 τ0一定時,天頂方向上T 最小,水平方向上T 最大;τ0增大時,T值也增大,但T 值不會超過Tm值。晴天和天頂角不太大時,均可看到在氧和水汽譜線附近出現亮度溫度的峰值。

為天頂方向上的光學厚度;Tm為平均輻射溫度。亮度溫度的一般變化規律是:當 τ0一定時,天頂方向上T 最小,水平方向上T 最大;τ0增大時,T值也增大,但T 值不會超過Tm值。晴天和天頂角不太大時,均可看到在氧和水汽譜線附近出現亮度溫度的峰值。

大氣輻射噪聲會對接收系統,特別是對噪聲係數很低的系統造成有害的影響。但在大氣無源微波遙感中,卻能利用大氣輻射噪聲的各種特性,測量大氣的溫度分布、水汽密度分布和雲中含水量等大氣參數。

③輻射與天氣、氣候關係的研究。它從地—氣系統輻射收支的角度來研究天氣和氣候的形成以及氣候變遷問題(見輻射差額)。

動向

大氣輻射學的研究,有兩個引人注目的動向:

①許多複雜的物理動力氣候學問題中,涉及到海洋、極冰、陸地表面的輻射和熱狀況,大氣中的雲、氣溶膠、二氧化碳等因子在輻射過程中對氣候所造成的影響,以及這些過程和大氣輻射過程之間複雜的相互作用和反饋關係。

②隨著大氣遙感技術的迅速發展,對紅外輻射吸收帶的研究和計算的要求很高;在輻射傳輸問題中,雲(特別是捲雲)的透過率變化很大,對輻射有很大的影響,也需要解決。這兩方面都是大氣輻射學今後研究的課題。

相關學科

大氣科學、氣候學、物候學、古氣候學、年輪氣候學、大氣化學、動力氣象學、大氣物理學、大氣邊界層物理、雲和降水物理學、雲和降水微物理學、雲動力學、雷達氣象學、無線電氣象學、大氣輻射學、大氣光學、大氣電學、平流層大氣物理學、大氣聲學、天氣學、熱帶氣象學、極地氣象學、衛星氣象學、生物氣象學、農業氣象學、森林氣象學、醫療氣象學、水文氣象學、建築氣象學、航海氣象學、航空氣象學、軍事氣象學、空氣污染氣象學。