| |

| 大忽雷 | |

樂器歷史

| |

| 大忽雷 | |

這件大忽雷(圖),系用整塊的紫色桫欏檀木製作而成,琴身全長89厘米,腹寬20.5厘米。琴的下半部雕鑿出橢圓形的腹腔,上面蒙以蟒皮,形成半梨形的共鳴箱。琴的上部為細而長的琴頸,正面為按弦指板,其上不設品位。琴頸以上雕刻成一個龍頭,呈突目張口狀,神態較為生動。琴首兩側各置一檀木琴軫,表面均刻直條瓣紋,軫頂鑲有骨飾。兩條絲弦從頜下弦孔中穿出,通過山口和琴馬,繫於琴背下端的牙制尾柱上。琴頸正面的山口下方,刻有篆書“大忽雷”三字,字下的琴頸表面鑲有一段象牙片,下面接有一截碧玉片。琴首外飾金漆,琴背除施以朱漆外,還有彩繪描金雙鳳圖飾。製作工藝精緻細膩,外表粗獷美觀,堪稱傳世佳作。

從建中辛酉年(公元781年)以後的50多年間,大忽雷一直藏於內府之中,到了太和九年(公元835年),宮廷內的一次殘殺,武宗李炎繼位,追怨文宗,嫉恨士良、殃及樂府,凡樂工、內侍受寵者都要受到誅貶之罪,樂府一片空蕩,大忽雷也在此時流落民間。日月穿梭,很快就逝去了500年,到了元代末年,方知大忽雷為諸暨(今屬浙江)人楊維楨(1296年—1370年)所藏。楊維楨是元代著名文學家、書法家,字廉夫,號鐵崖,自稱“鐵笛道人”或“鐵心道人”。文風奇特,多以史事或神話為題材,著有《鐵崖古樂府》 、 《鐵崖文集》等。他在《謝呂敬夫紅牙管歌並序》中寫道:“呂雲度廟老宮人所傳物也,滄江泰娘蓋敬夫席上善倚歌,以和予大忽雷者,故詩中及之。”詩中有“鐵心道人吹鐵笛,大(忽)雷怒裂龍門石”之句,可見大忽雷的表現力,確有磅礴的氣勢。

清宣統二年(1910年),春,安徽貴池學者劉世珩得到小忽雷後,時刻不忘尋求大忽雷,他在《小忽雷傳奇跋》中寫道:“顧余以小忽雷迭經劫火,並未遺失,則大忽雷或尚存人間世,不能恝然忘也。”果然很快,就在同一年,劉世珩得到了日思夜想的大忽雷。他在《小忽雷傳奇跋》中繼續寫道:“冬十一月,訪大興張瑞山琴師,與之縱談古樂。(張)曾言三十年前(光緒初年)於京師市上,得一古樂器,為大忽雷……瑞山能彈之,其聲清越而哀。”據《枕雷圖記》載:“張君(瑞山)今年七十有五矣,精於胡樂,能為秦王破陣諸曲”。劉、張二人相聚,如遇知音,遂將大、小忽雷“二器並陳”,相互比較、鑑別,“且斷紋隱隱與余藏唐雷威、雷霄斫琴、髹漆絕似,其為唐物蓋信。”瑞山以小忽雷在劉氏處,樂於將大忽雷歸之。世珩如願以嘗。遂又請林紓更制一圖,閣也更名為“雙忽雷閣”,並在1911年特影二器全形、錄其題記詩詞輯為本事,即《雙忽雷本事》流傳後世。此後,大小忽雷形影不離。劉世珩在滬去世不久,大小忽雷又兩次易主,最後為浙江湖州南潯收藏家劉晦之所有。20世紀50年代初,國家文物部門才從劉氏老人處,收購到這件稀世的唐宮古樂器大忽雷,調撥給故宮博物院收藏。它亦被載入了《中國樂器圖鑑》大型畫冊中。

外形特徵

| |

| 大忽雷 | |

體型構造

| |

| 大忽雷 | |

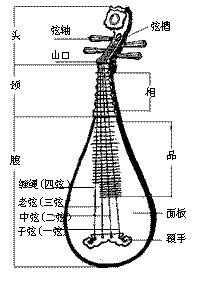

大忽雷由六個相、二十五個品構成了音域寬廣的十二平均律。其一弦為鋼絲,二三、四弦為鋼繩尼龍纏弦。大忽雷發聲十分特殊,它的泛音在古今中外的各類樂器中居首位,不但音量大,而且音質清脆明亮。同時,大忽雷發出的基音中又伴有豐富的泛音,這種泛音能使琴聲在傳播中衰減小,具有較強的穿透力,在平靜的空曠地彈奏時,用它演奏重強音時的琴聲能傳到二、三里地以外。

優質大忽雷的發音特點是:

穿透力強(衰減小,傳得遠)。高音區明亮而富有剛性,中音區柔和而有潤音,低音區音質淳厚。 《琵琶行》所描繪的“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語,嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤”,“銀瓶乍破水漿迸,鐵騎突出刀槍鳴。曲終收撥當心劃,四弦一聲如裂帛”,已不再是詩人的藝術誇張,而是當代大忽雷名副其實的演奏效果。

維護保養

大忽雷的背料與面板,都以年代越久越好,因為年代越久,木料中的脂肪就越少易於起共鳴,音量就越大,音色也越優美。要使樂器用之久遠而不受到損壞,就要講究護理方法。護理樂器除了不使受損傷外,還可保護音量、音色。

愛護樂器,應從兩方面來注意:一是不使受外傷;二是不使受潮濕。樂器用畢要養成立即放在琴袋或琴盒內的習慣,並將琴袋或琴盒放在乾燥而妥當的地方。如在演奏完畢之後,臨時將大忽雷放在桌子上時,宜將大忽雷平放在桌子的中央,不宜將大忽雷直立斜靠在牆壁的中央處。萬一需要直立斜靠在牆壁上時,只可斜靠在牆壁的轉角處,使大忽雷的四隻軫子牴觸在兩側牆壁上。如果將大忽雷放在布袋內掛在牆壁上時,只宜掛在木板牆上,不宜掛在磚牆上;對鐵釘與繩子的耐牢度也宜經常檢查。這樣,才可避免最常見的琵琶頭受到跌損或大忽雷底部受到墜損等外傷。

目前在粘面板、頭時,一般都用黃魚膠等水膠,這類膠最怕受潮,一受潮就會發生脫膠現象,脫膠之後,音量就會減弱,音色更受損害。因此,不宜置放在潮濕之處,也不能受雨水的淋濕,不使琵琶受潮濕的另一個原因是:當面板受到水漬潮濕之後,梧桐板內吸入大量水分,也會減弱音量。所以,即使在粘面板等方面改用了不怕潮濕的化學膠水後,對大忽雷的防潮,仍然應引為須重點注意的方面。

2、http://www.godpp.gov.cn/wmzh/2008-05/12/content_10705142.htm

3、http://www.hanwenxue.com/yinyue/txt.asp?id=1277