建制沿革

先秦時大安屬百越之地。

秦始皇三十三年平定嶺南後,嶺南置桂林,象,南海三郡,大安境地屬桂林郡。

西漢時大安屬猛陵縣地,隸屬蒼梧郡(郡治所廣信,今蒼梧)。

三國時,大安仍屬蒼梧郡猛陵縣。

東晉昇平五年(公元361年),析猛陵縣地置武城縣,縣治所今武林鎮,大安屬永平郡。

大安鎮古地圖

大安鎮古地圖宋元嘉二年武城縣改稱武林縣,大安仍屬永平郡(齊梁陳因之)。

隋時,大安仍屬永平郡。隋開皇十九年(599年),永平郡增設隋建縣(縣治所今平南大中)。

唐初,廢永平郡改設藤州,武林、隋建二縣隸屬藤州。大安屬藤州。

唐貞觀七年(633年)在原燕州治所武林置龔州都督府,督理龔、潯、蒙、賓、澄、燕、藤七州,大安屬龔州。

唐天寶元年(742年)龔州改稱臨江郡,大安屬臨江郡。

唐乾元元年(758年)臨江郡復稱龔州,大安屬嶺南道。

唐末,大安境內始出現常住人口。

五代,大安屬南漢。

宋開寶五年(972年),省武林、隋建、大同、陽川入平南縣。大安屬龔州管轄。

宋紹興六年(1136),廢龔州,大安屬潯州管轄。

元朝(1206~1368年)大安屬潯州路平南縣。

明朝大安屬潯州府平南縣。 至萬曆年間,大烏墟集形成。

清雍正十二年(1734年)大安設立大烏巡檢司。

清乾隆年間(1736~1796年)大烏墟發展成為"上接平貴,下通藤容,四方客商雲集"的大都會,屬潯州府平南縣大烏里。

清嘉慶年間(1796~1820年)史載大烏墟有店、當、館、號、堂、記、居等商號336個之多,屬潯州府平南縣大烏里。

清道光年間(1821~1851年)西江流域有"一戎二烏三江囗"流傳,大烏墟成廣西一大圩鎮,大安之名首次有文獻記載(道光十五年平南縣誌),大安仍屬潯州府平南縣大烏里。

清鹹豐六年(1856年) 八月,大成軍踞平南改稱武城縣,大安屬大成國轄地 (建都秀京即今桂平) 。

清鹹豐十一年(1861年)十月,大成國滅,大安重歸清統治,武城縣復稱平南縣。

民國二年(1913年)推行省、道、縣三級區域制,大安屬鬱江道(道治今蒼梧)平南縣。

道光平南縣誌記載大安墟

道光平南縣誌記載大安墟民國三年(1914年)鬱江道改蒼梧道,大安改屬蒼梧道平南縣。

民國十五年(1926年)廢道設區,大安屬梧州區(區治今梧州)平南縣大烏里。

民國二十一年(1932年),廣西推行區、鄉、鎮、村、街的保甲制度,大安屬平南縣南一區。

民國二十二年(1933年)大安設立廣西銀行大烏辦事處,主要經營“放款、存款、匯兌、兼代理省金庫在平南的收支”。

民國三十三年(1944年)9月30日上午侵華日軍一個中隊約180人從旺村過江,經大安石橋入圩,大安淪陷。

民國三十四年(1945年)6月10日大安宣告光復。

1949年12月3日,大安獲解放。

1950年1月,大安屬梧州專區平南縣大安區。

1951年4月2日,平南縣將原6個區調整為13個區,大安為平南縣第四區。

1951年7月,梧州專區與鬱林專區合併稱容縣專區,大安鎮隸屬容縣專區平南縣。

1953年6月,平南縣又改為13個區,大安為第四區轄鎮。

1955年9月13日, 根據國務院指示,各區按地名稱呼,大安改為平南縣大安區。

1958年7月,撤銷平樂、容縣兩專區,分別設立梧州、玉林兩專區,大安鎮屬玉林專區平南縣。

1958年11月改稱為平南縣公社大安分社。

1959年9月改稱為大安鎮人民委員會。

1961年6月劃為大安區轄鎮。

1962年又恢復為大安區。

1971年,玉林專區更名玉林地區,大安屬玉林地區平南縣。

1980年7月9日改為大安鎮公社。

1984年9月改為平南縣大安鎮,從大安鎮分出武林鎮。

1995年10月27日國務院批覆貴港市升格為地級市,大安屬貴港市平南縣至今。

城鎮建設

道光十五年《平南縣誌》記載大安:“地控兩河為南條諸流之咽喉,其東南有大水、思岩諸峰環峙,北與閬石、暢岩遙相映帶,而西則新光獅子山如屏如藩,中坦蕩隴畝相錯,又當往來徙馬舟車,絡繹輻輳,出於塗,藏於市,稱巨鎮焉。”體現了清代大安所在地理位置及其經商環境的優越,近代以來,大安人口稠密,鄭湘疇《平南縣誌》記載大安“至民國時期,總人口7957人,面積達1891,0304畝,其中圩市面積352,4663畝。”《平南縣鑒[4]》記載民國時大安“圩內商業發達,商鋪林立,大小商號1012戶,趁圩人數高達5000人。”由於大安地處潯江沿岸,水路白沙江與新客河皆匯於此入潯江,域內又有容(縣)武(林)公路穿境而過,可謂“四方輻輳,通衢也。”是近代西江沿岸“上通高(州)、廉(州)、雷(州)、郁(林),下接梧(州)、平(樂)”的一大都會。

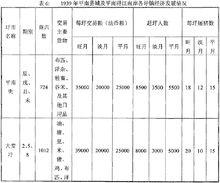

平南縣鑒——民國大安經濟

平南縣鑒——民國大安經濟大安自設圩以來,清末民初成為廣西三 大名鎮之一,商賈雲集,圩內橫街小巷,星羅棋布,穿街過巷,如入迷宮。20世紀80年代以後,城區向外拓展,興建了一批新街道。1993年,開始改造舊街道。2001年,全鎮有開發小區10多個,新建街道20條,並投資1500萬元全部硬化;投資500多萬元改建和新建排水、排污管道35條,總長15公里;投資200萬元建成大安鎮農貿市場和生豬、木材、工業品、牲畜、肉類、農副產品等七大專業市場。投資80多萬元美化綠化街道,新安裝路燈180盞,種植綠化樹木2000株。城區面積由1996年的2.5平方公里擴展到目前的4.1平方公里。

大安街道

大安街道鎮黨委、政府堅持高起點規劃、高標準建設、用足用活大安鎮作為全國小城鎮綜合改革試點的優惠政策,提升城鎮品位。鎮黨委、政府重點抓好十大工程項目建設。(1)加快大安工業園項目建設。儘快實現“三通一平”等基礎設施建設,吸引外商落戶工業園。(2)抓緊實施賀崗商貿小區的二期開發項目。(3)加快環鎮西路建設進程,儘快打通西部連線賀崗大道通道。(4)充分發揮大安區位好和作為重要的商品集散地等優勢,力爭把農副產品專業市場和工業品專用市場建成全縣最大、具有較強凝聚力和輻射力的區域性專業市場。(5)容太過境公路項目。(6)日供水3萬噸引水工程項目。(6)光亮工程項目。(7)綠色工程項目。(8)大王廟公園廣場項目。(9)大安公安分局建設項目。

大安工業

大安工業大安鎮民營經濟發展勢頭強勁。大安鎮有良好的工業基礎,擁有從上世紀六十年初代傳統的手工業發展到當今配套較為現代化的服裝加工企業。現全鎮有膠合板廠、沙磚廠、紅磚廠、製衣廠、洗水廠400多家,從業人員達一萬多人,形成了以製衣業為龍頭產業布局,主要產品有:牛仔褲、童裝牛仔褲、休閒褲、沙灘褲、中褲、T恤、文化衫等,有純棉、滌綸、絲光尼龍等中、高檔次,工藝款式時尚、質量從優,年加工實力強,產品暢銷國內、外中東、非洲等國家。

大安商品房

大安商品房大安鎮招商引資有新突破。大安鎮把招商引資工作當作推進大項目建設和發展經濟的重要支撐點,採取高效務實措施,建好工業園區,擴大對招商引資力度,提高辦事效率,具體採取靈活機動、全方位廣泛招商,採取一切可行的辦法,接納東部產業轉移,制訂扶持發展製衣業目標任務,千方百計吸引一批大型製衣企業落戶大安鎮。

大安鎮污水處理廠建設。總投資2105萬元的大安污水處理廠已完成廠區建設,安裝管網3公里,並進行了通水調試。

房地產、商業項目。大安永發名城、天利和、南河城等商住小區總建設面積約78萬平方米,共引進民族影城、華聯超市大小商家、大型超市上百家,有力地促進了大安鎮的商貿發展。

經濟發展

農業

大安農業

大安農業明清時期,大安生產的菸葉聲名遠播,遠銷各地,道光十五年《平南縣誌》記載:“葉黃而厚又柔軟,味辛香,出大烏者為上品。”《平南縣誌經濟專輯》又載:“大安產的齊絲煙和熟煙馳名潯、梧、玉三州。”大安不僅是生產菸草及製造菸絲的重要產地,而且還是菸草的集散地。《廣西通志 菸草志》記載:“同治十三年,廣西潘司在平南大安鎮徵收玉桂、菸葉、菸絲出口稅六七萬兩白銀。”清末民初以色潤、絲細、味醇而馳名的大安齊絲煙,暢銷兩廣,遠銷港澳及東南亞地區。

近代,大安鎮以發展高產、優質、高效農業為重點。1992年,糧食種植面積6164.13公頃,總產量3344.35萬公斤,平均畝產425公斤。1996年,糧食總產量3434.6萬公斤,農業總產值20432萬元,人均產量430.3公斤。鎮黨委、政府積極引導農民民眾調整農業生產結構,抓好短、平、快農業綜合開發,先後建立賀崗、同德、鳳谷等蔬菜生產基地和新儒、天堂等村菸葉生產基地,種植烤菸、曬煙500公頃,年產乾煙650噸左右。賀崗、稻花大白菜、椰菜生產基地種植面積100公頃,總產量600噸,總產值240萬元;同德、新成葛薯、荔浦芋基地,種植面積133公頃,總產量6000噸,總產值720萬元;新儒、天堂、訂木、稻花等地的菸葉基地,種植面積533公頃,總產量1200噸,總產值800萬元;尋村番茄基地種植面積13公頃,總產量1000噸,總產值120萬元;賀崗馬蹄基地種植面積200畝,總產量400噸,總產值40萬元;新儒、儒地大肉姜、荔浦芋基地,種植面積66.7公頃,總產量300萬斤,總產值400萬元 。

1992年至1996年,商品菜種植約2000公頃,產品遠銷廣東、深圳、貴港、梧州、北海等地,收到了較好的經濟效益。甘蔗是大安經濟“四大支柱”之一,1992年至1996年,每年種植面積約3600公頃,年產原料蔗2至3萬噸。畜牧水產以生豬、家禽和鰻魚為主,生豬飼養量在42.5萬頭左右,存欄8.56萬頭,出欄肉豬4.8萬頭。外銷豬花每年20萬頭以上,家禽飼養達130萬多羽,年出欄33萬羽。放養魚塘面積174公頃,水產品年產量1.6萬噸。1992年至1996年,全鎮種上經濟林688公頃。1995年順利通過了自治區造林滅荒達標驗收。2001年全鎮經濟作物達2400公頃。經糧面積比例達63%,優質谷種植2000公頃,占70%。甘蔗種植面積600多公頃,是平南縣的甘蔗生產基地[4]。2001年,全鎮建成六大農產品基地:2.5萬畝優質谷基地;1萬畝甘蔗基地;以石硤龍眼、荔枝為主的2萬畝名優水果基地;以番茄、荔浦芋、葛薯、生薑、蓮藕、馬蹄等為主的萬畝優質蔬菜基地;2000多畝蠶桑基地;以優質仔豬、三黃雞、種肉鵝、鰻魚、鱘龍魚等為主的特優珍稀禽畜水產養殖基地。全年外銷仔豬40多萬頭,出欄家禽120多萬羽,水產品產量4000多噸。

工業

大安菸絲

大安菸絲明末清初,粵商開始在大安開設制陶廠。清末民初大安鎮的棉織手工業,譽滿八桂。民國初期又興建了鑊廠。至20世紀30年代後期,紡織手工業遍布大街小巷。其他工業如製糖、制煙等也遍及城鄉。解放後,大安鎮的工業門類逐步增多。這裡產生了全國最大的水暖器材生產企業廣西桂花水暖器材有限公司,全國500強企業之一,產品有30多個品種110多個規格,擁有部優產品1個,國家專利產品20個,創造了多個廣西第一(第一家年產值超千萬元的鄉鎮企業,第一家鄉鎮企業集團,第一家規範股份制企業)。大安米麵製品廠以其美味爽口的桂林米粉乾,占領東南亞及歐美市場,成為廣西出口該類產品最多的企業。

大安牌香菸

大安牌香菸1992年至1996年,全鎮有鎮辦企業26個,村級企業3900個,從業人員8154人,年均產值20億元。義大利伊姆集團公司與廣西桂花公司合資興建的“中意”公司,投資總額為1.2億元,年產中高檔衛生潔具50萬套,投資新增產值2.5億元,創稅利4163萬元,實現利潤3836萬元。同時先後引來平南金運來實業有限公司、丹竹供銷社、武林液化氣站前來搞城鎮開發,興辦工廠、企業和實業。2000年,中意公司實現了與海爾集團合作生產高檔水暖器材;桂花公司“勞動、人事、分配”三項制度改革與股票上市不斷推進;改制搞活了棉織廠等一批企業;招商引資得以突破,新上沙磚廠、松脂廠、木材廠、水洗廠、手袋廠、皮革廠等多個投資超百萬以上的企業。鎮黨委、政府對內搞活改革,對外搞好招商引資。對中意公司、友盛公司、織造廠、棉紡廠等發展好的企業,不斷改革創新,提高市場競爭力和占有率,把建材、紡織、化工、食品等優勢產業做大做強。對炮竹廠、米麵廠等企業,進行破、轉、賣,搞活沉澱存量資產。同時解放思想,提高辦事效率,減少行政審批事項,主動地接受廣東發達地區的產業轉移。1999年至2002年,全鎮新上企業項目69個,總投資達3500萬元,新增產值1.25億元;新增個體商業戶484戶。

2015年,大安鎮在東協博覽會上成功簽約引進投資10億元人民幣的保利高塑膠製品項目,項目由香港保利高集團投資,保利高集團是目前全球最大的聖誕樹、聖誕燈生產商,擁有全球約70%的市場,同時也是全球排名前三位的生產大型戶外塑膠水池及吹氣類產品生產商。項目坐落大安鎮物流園區內,占地600畝,現已開工建設,全部建成投產後,預計用工將超過6000人,年產值將達到10億元人民幣,年稅收超過6000萬元以上,為大安物流園注入強心劑。

大安工業園將建成以服裝生產為主,形成研發、設計、生產、品牌孵化、電商、倉儲、物流、供應,行銷、金融服務、物管等功能配套齊全的產業園區,努力為大安鎮改變服裝生產加工的低、散、亂、險現狀,促進服裝加工業的產業升級,發揮服裝產業的集群優勢,產生更大的產業效益。

商業

民國時開始營業的大安理髮店

民國時開始營業的大安理髮店自清康熙以來,粵商陸續到此開設商行,經營棉紗布匹、海味雜貨,收購肉桂,遠銷海外。據乾隆十五年(1750年)《增建大烏圩列聖宮碑》記載:“圩之設由來已久,上通容(縣)桂(平),下達藤(縣)梧(州),舟車絡繹輻輳……四方客商雲集。無怪粵西巨鎮歷數,一戎(蒼梧戎圩鎮)二烏(大安鎮)三江口(桂平江口鎮)。”

康熙年間修擴明代所建的列聖宮時,出資的兩粵商人約700家,其中許多是明代就進人大烏圩經商了。碑記用“四民並集,百貨駢臻,商旅稠集,貨物充盈,日新月盛,一大都會”來描述當時的盛況。

大安於清雍正12年設立巡檢司,道光2年建成粵東會館,光緒31年設立郵政代辦所,宣統元年成立商會,民國20年成立廣西銀行辦事處。據史料載,清乾隆53年3月28日,廣西奉旨解撥地丁銀10萬兩、鹽課銀10萬兩去福建省,作為“台灣剿捕逆匪”善後備用。其中一筆鹽課銀3萬兩,由平南縣大烏墟巡檢賞汝元送去。

理髮價目表

理髮價目表據台灣中央研究院館藏資料,光緒十二年10月26日,德國公使巴蘭德發出《抄送粵督查封潯梧等州禪班臣洋行所設洋棧提追大烏墟私賣桂皮地稅由》文書(館藏號:01-31-008-04-003),可見當時大安商業影響之大。

2001年,大安鎮建有七大專業市場,分別為成衣、工業品、豬苗、農副產品、肉類、豬牛、木材市場,總面積達11886平方米,於1990年動工興建,總投資205萬元,固定攤位450個。年集市成交額1.82億元。大安鎮的成衣交易量大質優,全鎮經營沙灘褲、機恤系列的私營企業有150多家,平均每家有電動平縫車20多台,工人30多人,日產4.5萬件,就業人員5000多人。產品以其優異的質量,新穎的款式,遠銷廣東、廣西、湖南、湖北、貴州、雲南等地,在廣州沙河成衣市場,獨領風騷。每逢農曆二、五、八為大安圩日,趕圩人數達3萬多人。主要貿易品為成衣、針織、竹木器、肉類、禽苗、家禽、各類日用雜品等,日成交額達3.5萬元,年成交額1300萬元。

金融業

廣西銀行發行的貨幣

廣西銀行發行的貨幣 廣西桂銀村鎮銀行

廣西桂銀村鎮銀行大安民國時金融業已經非常繁盛。據民國二十二年廣西銀行《籌設大安辦事所處所規劃書》上載:“大安一埠,在前清時商務已經發達,現在資本在萬元以上的商店,有十餘間,五千元以上有七十餘間,三千元以上有七十餘間,一千元以上有五十餘間,其中牲口棚四十餘間,雜質五十餘間,蘇杭二十餘間,洋雜十餘間,桂莊八間,木鋪十五間……匯兌狀況:該處操匯兌業者有高義記,每年匯出入約一百五十萬餘元,其餘聚源、成記、興昌、盛出源、利安、歐記等匯去入年約一百六十萬餘元。”

民國時廣西銀行大烏辦事處的設立,主要經營“放款、存款、匯兌、兼代理省金庫在平南的收支”。

到現在,大安有國有銀行農行、郵政儲蓄銀行的櫃檯門市和廣西農村信用合作社、桂銀村鎮銀行等。

發展展望

大安全景圖

大安全景圖大安人民以西部大開發為契機,以加快發展為主題,以經濟結構調整為主線,以推進工業化、城鎮化為重點,以改革開放和科技進步為動力,以提高人民生活水平為根本出發點,認真貫徹落實“農業穩鎮、工業富鎮、城鎮強鎮、商貿或鎮、科技興鎮、依法治鎮、文明美鎮”的工作方針,努力建設經濟強鎮,加快推進現代化中心城鎮建設步伐 。

大安街道

大安街道大安鎮城鎮基礎設施建設比較完善。該鎮以全國小城鎮建設試點鎮和廣西小康示範鎮建設為契機,堅持高起點規劃,狠抓城鎮基礎設施建設,不斷地提高城鎮綜合功能。大安鎮廣場、城雕、24米街道美化,大安鎮商業步行街,大安鎮水廠擴建工程等公共基礎建設已完成。近年來,城鎮建設分別獲自治區第三、第四屆、第五屆市容市貌“南珠杯”活動競賽一等獎、特等獎,榮獲貴港市第一屆市容市貌“荷花杯”競賽“荷花杯”獎。目前,正重點抓好以下工程項目建設:大安工業園項目建設,賀崗商貿小區的二期開發項目,環鎮西路延伸項目,容縣至太平過境公路項目,光亮工程項目,綠色工程項目,大王廟公園廣場項目。該鎮正充分發揮大安區位好和作為重要的商品集散地等優勢,力爭把農副產品專業市場和工業品專用市場建成全縣最大、具有較強凝聚力和輻射力的區域性專業市場。

社會事業

教育:鎮黨委、政府努力推進“科技興鎮、文明美鎮”工作,突出抓好普及九年義務教育的鞏固提高工作,全鎮現有國小18所,國中4所,高中1所,在校中小學生15000多人,教職工1000多人。

廣電:全鎮已實現村村通廣播電視工程,至2001年底,有線電視用戶2000戶,可以收看19套節目。

文化:這些連同原有的影劇院、電影院等文化娛樂宣傳設施,既豐富了民眾文化生活,又能使黨的方針政策深入千家萬戶。大力倡導“愛國守法、明禮誠信,團結友善、勤儉自強、敬業奉獻”的基本道德規範,積極開展各種形式的健康向上的民眾性精神文明創建活動,大安素有“粵曲之鄉”,榮獲自治區體育先進鄉鎮稱號,全鎮有民劇隊、獅龍隊、粵曲曲藝社共140多個。民眾文化活動異常活躍,每逢重大節日都舉行綜合文化活動。

地理環境

氣候

大安鎮位於北緯23°23′,東經110°30′,屬南亞熱帶季風氣候,全鎮山清水秀,四季如春。全鎮年平均氣溫21.8℃,年降雨量1630毫米,年平均日照1712小時,年無霜期342天。

大安由於受季風氣候影響,冬季主導風為偏北風,乾燥寒冷;夏季主導風向為偏南風,潮濕炎熱。總體來說夏無酷暑,冬無嚴寒,尚稱溫暖濕潤,這樣的氣候條件非常適宜人類的生存,也有利於農作物的生長。

地理

大安位於潯江沖積平原內,大安鎮域內地形以山地、丘陵盆地為主,地勢東高西北低,東部為山地,中部平坦低洼,西部為丘陵。主要山峰有大水山、四岩山、獅子山等坐落於大安周圍,形成了“天開一洞左蹲獅嶺作屏藩,地繞雙江前對鳳洲為鎖鑰”的大安地形格局。寬廣的沖積平原為大安提供了肥沃的土壤。大安境內土壤主要為黃色及灰黃色沙質黏土,局部有流沙,西部有優質石灰石,南部有花崗岩。疏鬆的黏土土壤熟化程度較高,通透性能較好,適合各種農作物的生長。

大安鎮陽光充足,雨量充沛。地勢南高北低,北部大部分為潯江平原,南部有少量丘陵和低山,最高峰為大水山,海拔555米。全鎮有可利用的荒山荒地1113公頃。

水文

民國白沙江邊

民國白沙江邊大安鎮內有白沙江和新客河。白沙江發源於大容山北麓,經六陳、大新、大安、武林而匯入潯江,全長100公里,平均流量為50立方米/秒,水能蘊藏量11400千瓦。明清兩代在白沙江邊,裝滿了灌溉農田的水車,據《白沙江竹枝詞四首》載道:“同行齊放壩,棹歌聲引桔槔聲。”勾勒了白沙江便利的水利灌溉及繁忙的水路運輸情況。在清代,白沙江兩岸森林茂盛,植被良好,水源充沛,河床寬達三十多米,水深四米多,從桂平沙江村以下可通行三噸木帆船。

白沙江自西向東橫貫中部,平均流量50立方米每秒;新客河發源於南部大洲鄉,平均流量8.5立方米每秒,與白沙江交匯於圩邊。全長20多公里,水能蘊藏量為550千瓦。

教育衛生

教育

光緒甲午科殿試金榜的局部,大安的朱寶翰為三甲第88名

光緒甲午科殿試金榜的局部,大安的朱寶翰為三甲第88名大安經濟的繁榮為教育文化事業提供了肥沃的土壤。自古平南“南河山水清秀,代產文人”。清代大安不僅百貨駢集、商賈輻輳之所,也是各方學子切磋學問的理想之地,“二陳、三士之經術啟乎梧,谷永之恩信,陸績之儒業播於潯。”明清時期大安圩上學校設立較多,最早為社學。清《廣西通志》記載大安社學:“雍正二年知縣成宗發建,一在烏江關帝祠,一在大烏圩尖腳嶺”。社學的建立為大部分普通民眾進入學校接受教育提供了條件。

清末,私立龔南中學由秀才覃竹饒在大安創辦,當時學校的大門口就用“龔水汪洋滔滔不絕,南州冠冕濟濟多才”一聯來形容平南南河文人輩出的景象。從康熙到光緒年間,平南共出文舉138名,武舉75名,進士13名,武進士4名,而大安更為人才濟濟,共出進士6人,舉人22人。占進士總人數的60%,舉人人數的17%。大安圩上發達的教育事業,培養了大批的學士文人,因此才會有“炫歌里巷多儒冠”之說。這些文人如梁之瑰、陳藹、胡朝瑺、朱寶翰等為大安的社會文化建設做出了突出的貢獻,促進了大安的發展。

衛生

民國前,大安沒有西醫只有中醫,最有名的是乾隆年間的甘庸德,別號“一劑先生”。他從小讀書,記性特好,過目不忘,甚得老師器重。有空時便偷看醫書,逐步精通醫學,在圩上設立“佐化堂”醫館。治病不拘泥於古方,自己煉藥為丸,用硃砂做丸衣,象綠豆一樣大,其藥效“常能起九死而俱生”。縣令尚政文書寫“才堪華國”四字的匾額送給他。著有《藥性賦》、《錫葫蘆賦》、《藥王遊獵賦》等醫籍。秘方只傳親生子孫,外人不得而知。

至民國26年(1937年),大安才有了第一間西醫診所,地點在鎮大街,所長是歐陽增,只有1名醫師和價值20元法幣的器械。雖然簡陋,卻對傳播新醫學起到了啟蒙作用。

同年,助產士梁紉秋從廣東遷到大安鎮,成立本縣首個婦產診所,地點也是在鎮大街。她的到來,挽救了許多婦女嬰兒的生命,經她接生的大安人不計其數,稱得上是“大安聖母”。

1934年開始,根據蔣介石“新生活運動”的倡導,全鎮開展了清除垃圾、污水、蒼蠅等衛生競賽。

1952年毛澤東號召“動員起來,講究衛生,粉碎美帝國主義的細菌戰爭”。不久大安成立飲水消毒隊,在各擔水碼頭設立消毒站,為擔上來的河水投放清毒藥。後因水多藥少,無法堅持下去,很快就停辦。

1958年大躍進熱潮中,大安鎮上辦起了託兒所和幼稚園,本意是提高幼兒養育水平,但因缺乏物質條件,結果適得其反。地址在鎮北街,房屋殘破,設施簡陋,自帶椅桌和飯盅,常常吃不飽,兒童普遍出現營養不良症狀。縣裡“生活治病專業隊”來分發胎盤粉,但杯水車薪,託兒所和幼稚園只能停辦。

1952年由民間中醫組建大安區衛生協會,1956年成立大安鎮醫療站,同年併入大眾診所,1958年停辦。當年成立大安製藥廠,至1962年解散。

中西醫都有的大安衛生所成立於1952年11月,所址在“賓興”。1956年改名“大安人民醫院”,1962年遷於粵東會館和大王廟,1973年遷獅子嶺新院址。1976年改名“大安中心衛生院”, 1992年升格為平南縣第二人民醫院,目前是國家二級甲等綜合醫院。

全鎮現有國小18所,城區有中心國小2所,國中4所,縣級高中1所,在校中小學生15000多人,教職工1000多人。

大安高中

大安高中

大安高中大安高中創建於民國二十年(1931)年,辦學歷史悠久。為廣西潯州府平南地區最早鎮級高中,1951年該校改名為廣西省立平南第二中學,1968年改稱大安高中。學校座落在平南縣大安鎮南郊,背靠獅嶺,南傍南梧二級公路,交通便利。校園占地面積達138畝,綠化面積達80%以上,綠樹成蔭,綠草如茵,鳥語花香,風景如畫,被譽為“花園式的學校”。

學校規模大,現有教學班50個,學生3000多人。師資力量強,現有教師239人。其中自治區二十一世紀園丁工程A類對象3人,貴港市教壇明星1人,貴港市學科帶頭人6人,貴港市骨幹教師8人。高級職稱26人,中級職稱以上102人。

平南縣第二人民醫院

平南縣第二人民醫院

平南縣第二人民醫院平南縣第二人民醫院成立於1952年,是國家非營利性二級甲等綜合醫院、“愛嬰醫院”,是平南縣南河片區的急救中心,縣第二產科急救中心。

該院位於廣西平南縣大安鎮(本鎮為歷代西江流域三大古鎮之一),歷經大安聯診所、大安衛生院、大安醫院、大安中心衛生院、平南縣第二人民醫院命名變更,習慣稱為“大安醫院”。

醫療服務輻射全縣各鄉鎮與鄰近藤縣、桂平市部份鄉鎮150萬人口以及南梧二級公路平南段突發事故搶救任務。

著名人物

名醫:甘庸德(別號一劑先生,清代乾隆時人,因長於醫術而聞名)

甘庸德,生卒年月不詳,字元夫,又字玉山,別號一劑先生,清代乾隆時期廣西平南縣大烏里人。甘庸德生平著有《藥性賦》、《錫葫蘆賦》、《藥王遊獵賦》。

名士:胡朝瑺 (1763-1814)清代乾隆時進士

胡朝瑺, 生於大清乾隆二十八年癸未年八月十四日(1763年)卒於大清嘉慶十九年(1814年)終年51歲。

名紳:梁之瑰 (1768-1849)字佩亭 編撰《平南縣誌》22卷 著作《壽護樓文稿》

清代平南縣大烏外里人。27歲時,以潯州府學廩生的資格,參加乙卯年的鄉試,和他的父親梁基一道,同時考中舉人。嘉慶元年(1796年),之瑰赴朝廷參加禮部的考試後,就任內閣中書之職。道光十七年(1837)梁之瑰與同鄉縣令黎士華一道纂修《平南縣誌》22卷。著作有《壽護樓文稿》,後散失。現在僅存詩詞一百多首。道光二十九年(1849)病逝,享年82歲。

名師:朱方輝 (1853-1916)廣西學歷最高的教師爺 著作《隱拙園詩稿》一集

朱方輝(1853~1916),號羲晉,廣西平南縣武林鎮(民國時武林鎮稱為大烏圩武林街)人。著有《隱拙園詩稿》一集。原稿已全毀,僅存部分抄本。1916年,朱方輝在家病逝,終年63歲。

名商:高義記 (1891-1945) 廣西名商 民國廣西首富

高義記(1891~1945),原名高仕佳,廣西平南縣大安鎮人。是本世紀20至40年代平南著名資本家。抗日戰爭前夕是他的全盛時期。 在大安鎮,開設商店5間,分別經營紗布、洋雜、海味、藥材、雜貨,還有一間牛皮怍坊;在梧州,開設義安船務行兼營紗布,還有一間竹莊;在廣州,開設豬雞牲口欄,兼營紗布轉運業務;在香港也設有牲口欄,在玉林設有強安花紗行。抗日戰爭末期,大安淪陷,他走避大洲。1945年死於大洲鄉八沖。

烈士:譚祝宏(1890-1928)、吳國強(1906-1928)、謝蒼生(1902-1937)

譚祝宏(1890-1928),大安鎮鎮中街人,畢業於平南中學,考進南寧廣西法政學校學習,因家境貧困,遂退學謀生。積極參加反帝愛國運動,組織成立大安總工會,並任委員長。1928年春,被敵逮捕。同年6月11日,在梧州北山英勇就義。

吳國強(1906-1928),曾化名曾桂華,廣西平南縣大安鎮鎮中街人。童年在私塾讀書,後在大安三育高等國小學習,是該校童子軍第二隊長。1926年上學期間,以俄國十月革命成功經驗,發動師生開展紅五月活動。

謝蒼生(1902~1937),名啟良,字悟非,廣西平南縣大安鎮人。1918年到梧州省立二中讀書。在“五·四”運動影響下,他和同學一起主編《救國晨報》。1937年李宗仁下令於1937年9月15日殺掉謝蒼生等6人。謝蒼生死時年僅35歲。

名僚:胡思堯、邱日榮

胡思堯(1904~1950)平南縣大安鎮稻花村人,又名胡兆。大學文化。

名旦:潘楚華

潘楚華在大安粵曲節演出《女駙馬》

潘楚華在大安粵曲節演出《女駙馬》潘楚華(1940~),女,平南縣大安鎮人,1940年出生在大安鎮鎮安街。

20世紀40年代,是大安粵劇發展的關鍵年代,潘楚華自幼受大安鎮民間曲藝的薰陶,對粵劇產生濃厚興趣。13歲開始學藝。13歲從藝時至今五十年,主演《百鳥衣》、《女民兵》、《蔡文姬》、《灘險燈紅》、《濱海潮》、《女駙馬》、《孟麗君》、《雁翎緣》、《陳宮罵曹》、《婆婆媽媽》等幾十個傳統、現代劇目,尤以《女駙馬》一劇風靡兩廣及港澳乃至東南亞地區,被觀眾譽為“萬能旦後”、“萬能老倌”,“廣西紅線女”。

名家:梁煥新

江澤民接見梁煥新

江澤民接見梁煥新梁煥新(1935~2003)平南縣大安鎮人。

1987年7月,當選為廣西唯一的全國100名優秀農民企業家;1989年被自治區人民政府授予勞動模範稱號;1990年獲國家人事部和國家農業部授予全國農業勞動模範稱號;1991年被評為全國優秀鄉鎮企業家稱號;1992年10月獲國務院頒發政府特殊津貼。連續當選為第七屆、第八屆、第九屆全國人大代表。

風景名勝

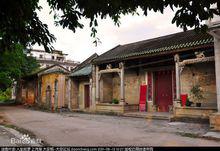

大安古建築群

列聖宮

列聖宮大安鎮歷史悠久,人傑地靈。

大安古建築群至今保存較為完好,座落在大安鎮西北,白沙、新客二江匯合處,以大王廟(列聖宮)、粵東會館、大安橋、大碼頭等古建築物組成,是研究古代廣東、廣西的政治、經濟、文化的重要實物資料。1989年7月20日,大安古建築群列人平南縣重點文物保護單位,1994年7月,列入廣西壯族自治區重點文物保護單位。

四岩山

四岩山,亦稱思岩山,位於大安鎮東南部。四岩山是平南南河片最高的山,海拔537米;四岩山景色優美,蒼翠碧綠,山形地勢雄峻獨尊;山頂上奇石交錯,千姿百態堪為奇觀!

四岩山

四岩山平南縣南河片第一峰——四岩山

四岩山位於大安鎮東南部,座落於大安鎮儒村,距大安鎮城區10公里,是平南縣南河片最高的山峰,海拔537米,景色甚為優美, 不可多得的生態環境,山上綠色的藤蔓,蒼翠如屏,山勢雄峻獨尊,在半山腰有涼亭,還有一小溪,發出潺潺的流水聲,山泉水清澈透明,山頂上全是交錯花崗石,仰天袒露,天姿百態,堪為奇觀,山頂右邊還有多個穴洞,天然的石屋,幽深的岩洞,登上頂峰,居高臨下,能望到無際的田野,彎曲的南梧二級路,車來車往,高樓林立的大安鎮城區,不減大城市氣勢,一派新景象。

四岩山的交通位置,四岩山位於S304省道的小站“上寺口”站附近,上寺口站附近的村莊有,分界村,水村,木村,儒村,同界村等村莊,交通十分便利。

人口數據

(第五次人口普查數據)

| 總人口 | 82006 |

| 男 | 43315 |

| 女 | 38691 |

| 家庭戶戶數 | 21780 |

| 家庭戶總人口(總) | 81799 |

| 家庭戶男 | 43192 |

| 家庭戶女 | 38607 |

| 0-14歲(總) | 27128 |

| 0-14歲男 | 15228 |

| 0-14歲女 | 11900 |

| 15-64歲(總) | 49126 |

| 15-64歲男 | 25301 |

| 15-64歲女 | 23825 |

| 65歲及以上(總) | 5752 |

| 65歲及以上男 | 2786 |

| 65歲及以上女 | 2966 |

| 戶口本地住在本地 | 81124 |

下轄村

| 訂木村 | 同新村 | 羅明村 | 蓮珠村 | 鳳谷村 | 儒村村 | 古城村 | 新城村 | 同路村 | 同德村 | 稻花村 | 賀崗村 | 進南村 | 燕嶺村 | 天堂村 | 新儒村 | 儒地村 | 新蒙村 | 聯蒙村 | 小蒙村 | 訂木村 |

![大安[廣西壯族自治區貴港市平南縣下轄鎮] 大安[廣西壯族自治區貴港市平南縣下轄鎮]](/img/f/12a/nBnauM3X0UzN2MTN4AzNygzM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLwczLygzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)