發展歷史

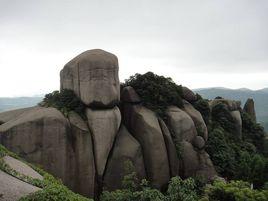

清光緒何乃容《縉雲縣誌》云:大姥山,高可萬仞,周圍六十里,為東南五府群山之祖。正尖常有雲氣,中有鯉魚塘,石竹寨,西坳寨,大小岩,寒谷陰坑,龍井靈湫,下有石屋為天師祠,旁有試劍岩,相傳為葉法善修煉試劍處。

把它寫入最早的方誌,目前見明劉宣成化《處州府志》:大姥山,在縣西南三十五里,上有峭壁,下有石室,可藏數百人。大君子山、小君子山,在縣西北一十五里,二山相近,秀麗可愛故名。

明何鏜《栝蒼匯紀》(萬曆縉雲縣誌)亦云:為大姥山,為三嶺山,兩山俱界麗水。為大象山,為玉泉山,中有清泉,奇石如玉;為澤樹山,為聖塘山,又為大君子山,小君子山,其間有石塘,小筠塘,杜塘,大深塘;神堂湖堰,灌田一萬餘畝。

大姥山,被古人推崇為“東南五府(寧波、紹興、台州、溫州、處州)群山之祖”的桂冠,我以為除了它的神峻雄奇之外,可能還和它的“大姥”這個山名有關。姥,wu,《廣韻》莫補切,音母,母親的意思。故“大姥”,就是最大老祖母的意思。

大姥山,據臧勵和《中國古今地名大辭典》載,全國僅二處。一在福建福鼎縣南,稱太姥山;二在浙江縉雲縣西南三十五里,稱大姥山。在浙江新昌亦稱天姥山。古代大、太通用。大(太)姥,宋王象之《方輿勝覽》引漢王烈《蟠桃記》雲;

堯時有一老母種蘭為生,後被仙人點化,得九轉丹法,於七月七日至山頂乘五色龍摩霄升天仙去,故名大(太)母山,漢武帝時列太母山為三十六名山之首,改名大(太)姥。

三國《吳錄·地理志》(一作《後吳錄·地理志》)云:“剡縣有天姥岑,傳雲登者聞天姥歌謠之響。”南朝劉宋元嘉六年(429),謝靈遠在《登臨海嶠初發強中作,與從弟惠連,見羊何共和之》詩有云:“攢念攻別心,旦發清溪陰。瞑投剡中宿,明登天姥岑。高高入雲霓,還期那可尋。倘遇浮丘公,長絕子徽音。”梁任肪《述異記》:“天姥山南峰,昔魯班刻木為鶴,一飛七百里。後放於此山西峰上,漢武帝使人往取之,遂飛上南峰,往往天將雨,則翼翅搖動,若將奮飛。”唐代大詩人李白《夢遊天姥吟留別》的遊仙詩中云:“海客談瀛洲,煙波微茫信難求。越人語天姥,雲霓明滅或可睹。”

宋《太平寰宇記》載:“天姥山,在越州剡縣南八十里。《名山志》云:山有楓千餘丈,蕭肅然。”《一統志》云:“天姥峰,在台州天台縣西北,與天台山相對。其峰孤峙,下臨嵊縣,仰望如在天表。”因此,詩人夢幻中的天姥山,其具體位置一直尚未確定。《民國新昌縣誌》僅雲“山狀如髻女因名。”近年,好事者在天台山毛里灣外山道旁找到一處,由於化神奇為具體,難免有些失望,尚未得到社會各界的公認。而仙居縣韋羌山,亦有天姥山之稱,沈約《宋書·州郡志》:“天姥山與栝蒼山相連,石壁上有刊字科斗形,高不可識。春月樵者聞簫鼓笳吹之聲。元嘉中,遺名畫狀於了團扇即此,岩間有楓樹高十丈。”而宋《太平寰宇記》卷九十九亦載:“石帆,《永嘉(郡)記》:‘永嘉(江)南岸(一作北岸)有帆石,乃堯時神人以破石為帆,將入惡溪道次,置之溪側。遙望有似張帆,今俗號為張帆溪,與天台山相接。’”石帆,即今麗水市青田縣臘口鎮附近,它離縉雲大姥山不遠。此堯時神人,又與《左傳》《史記》載堯舜禪讓期間,舉八元八愷,流放所謂“四凶”(古老黃帝世裔帝鴻氏、少昊氏、顓頊氏、縉雲氏),其中黃帝縉雲氏族(三苗君)被迫南遷江南,聚居於浙江中部古縉雲山一帶的歷史事件天然偶合。

仙都山,古稱縉雲山,是中國南方黃帝文化輻射中心,它西南部神秘的大姥山,其實是中華民族人文始祖軒轅黃帝的配偶神———西陵螺祖的紀念聖地。明福寧州訓導筠川陶舜舉仿李太白風格,作過《虛亭子歌》一篇,曰:大姥山,雄西南。深根蟠厚地,高峰入雲端。上有千尋之古木,下有百尺之深潭;飛泉落澗谷,風雨白晝喧;陰崖老龍窟,六月冰雪寒。但見浮雲曖九嶷似,常有高人練液於其間:朝吸飛霞,暮棲紫煙;振衣當風,拄笏倚天;有時劍斫陡壁裂,山精泣舞雲霓翩。我來恣淦眺,逍遙青雲巔;天雞聞空中,彩鸞翔日邊。鼎湖浩渺天咫尺,往折十丈花金蓮,翻然飛上太清去,獻之玉皇香案前;乞取天瓢之水化甘雨,布護四野歌豐年。

人文景觀

大姥山中多溝谷溪澗,原來盛產毛竹,向北為錢塘江水系,故稱筠川。這溪谷中間,一千多年來有五柳陶氏聚居於此。他們懷祖,取後山為大君子山,以紀念遠祖晉彭澤縣令陶淵明;取案山為小君子山,以紀念初遷祖宋麗水訓導陶榆。陶氏耕讀傳家,簪纓蟬聯,是縉雲的望族。古人有詩曰其美:

巍巍大姥峙區寰,淑氣鍾英出世間。

煙火連雲浮北極,賢豪接踵擬東山。

門前綠柳常生色,園內黃花不改顏。

地脈己靈人更傑,應占世運此時還。

綠樹重重護曉園,若耶溪畔若耶村。

少年自課詩書急,壯者頻催農事繁。

大姥峰前豹欲隱,小筠林里鳳猶存。

敬恭雅誼征桑梓,彭澤家風款款言。