類型

岩石剝蝕作用

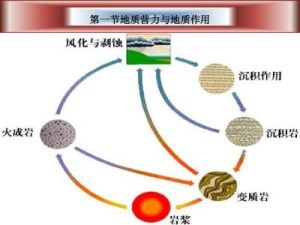

岩石剝蝕作用岩石受外力作用後發生機械崩解和化學分解,破壞產物基本殘留原地,使堅硬的岩石變為鬆散的碎屑及土壤。(化學風化、物理風化、生物風化)

(二)剝蝕作用

岩石受外力作用而破壞,破壞產物同時被搬走。(侵蝕、刨蝕、潛蝕)

(三)搬運作用

將風化、剝蝕物搬運到它處。(機械搬運、化學搬運、生物搬運)

(四)沉積作用

搬運物在條件適宜的地方發生沉積。條件適宜是指搬運能力減弱,如流水搬運泥砂時,流速減小時,動能減少,過載而沉積。化學沉積受化學反應規律支配,過飽和沉積膠體凝膠作用。

(五)固結成岩作用

鬆散沉積物(任何動力搬來的機械的或化學的)轉變為堅硬的沉積岩。

沉積物是鬆散的,顆粒之間富含孔隙和水分,顆粒之間相互無堅密的連線力。

經歷階段

1.壓固作用上覆沉積物的重量作用於下部使其壓實(孔隙減少,水分排除,體積減小)。

外動力地質作用

外動力地質作用經壓固後的沉積物仍有些孔隙(粒間),由膠結物質充真到孔隙中,使沉積顆粒膠結在一起變堅硬。

膠結物主要是化學沉澱物:矽質(SiO2);

鐵質(Fe2O3.nH2O);

鈣質(CaCO3);

(粘土礦物)

不同的化學成分的膠結物堅硬程度不同:矽質鐵質〉鈣質泥質膠結類型可分為:接觸式膠結,孔隙式膠結,基底式膠結。

膠結類型不同堅硬程度不同:接觸式膠結〉孔隙式膠結〉基底式膠結。

3.重結晶作用

在化學和生物化學沉積物中,沉積物埋藏後,在新的環境下,受一定溫度和壓力的影響(T<150°),礦物晶粒在原基礎上增生、擴大形成較大晶粒緊密相嵌的過程。(石英、方解石等)。

4.新礦物生長

沉積物中不穩定礦物在成岩過程中溶解或發生化學變化,形成新的穩定礦物使沉積變堅硬,成岩石作用T<150℃P<14巴。

經過以上階段,縱觀外動力地質作用的類型。實際上是岩石在地表環境下轉變的幾個階段(外動力地質作用的幾個階段),經過這幾個階段後形成了地表環境下穩定的堅硬的沉積岩,沉積岩是外動力地質作用的產物。

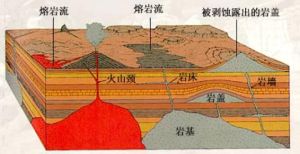

在外動力中,流水是極為重要的動力,是沉積物、沉積岩形成的主要場所,因此沉積岩可謂“水成”,相反岩漿岩可謂為“火成”。在地質學發展早期,300多年前,人們對地表岩石的形成曾有過“水成論”與“火成論”的一場論戰,持續了三十多年。

“水成論”以德魏爾納為代表,主張地球上岩石都是水中結晶沉澱的形成的。“火成論”以赫屯(英)為代表,主張地球岩石並非全由水成,主要是熔融岩漿冷凝而成。最終以“火成論”的勝利而告終。