地域

壺關迓鼓

壺關迓鼓壺關縣位於山西省東南,太行山之巔。漢王劉邦元年始置縣(前206年),隸屬上黨郡,因古壺關口山形似壺,且於此置關,故名壺關。壺關的自然地理狀況較差,主要表現為:乾旱缺水——“掘地三千尺猶不及泉”,年降雨量只有450毫米左右,素有“乾壺”之稱,同時,由於交通閉塞,來往不便,構成了民間民俗文化生長和傳承的特殊地理環境。

內容

壺關“迓鼓”始於宋,興盛於明清,迄今已有九百多年的歷史。它起源於本縣百尺鎮鴉村、趙村一帶,是當地民眾迎神驅邪的一種民間民俗祭祀活動。

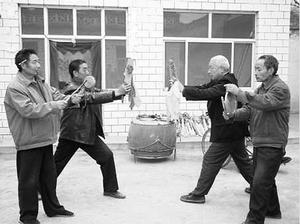

壺關“迓鼓”民間音樂的演奏樂器主要是打擊樂:大鼓、馬鑼、小馬鑼、鈸(包括大鈸、小鈸),狗嘶咬、拍板(也叫扎)等。在不斷發展演變中,壺關“迓鼓”融打擊樂(鼓樂)、表演為一體,以韻律多變的鑼鼓曲牌,奇特多樣的表演形式,古樸典雅的服裝扮相,場面壯觀的離奇陣法,形成了獨特的鑼鼓藝術特徵和表演風格。“迓鼓”打擊樂的種類繁多,曲目豐富,有五大品種:迓鼓、武術鼓、龍舞鼓、將軍鑼鼓、伴舞鑼鼓,這五種全為鑼鼓打擊樂。“迓鼓”打擊樂技藝精堪、形象逼真,鼓樂雄渾、有力、火爆、粗獷、節奏明快,表演到高潮時鼓騰、鑼舞、鑔飛,一直深受當地民眾的喜愛。“迓鼓”打擊樂在長期的流傳中,由於地域差異和樂班傳承不同,現已形成了5種流派:以百尺鎮鴉村為中心的迓鼓片;以百尺鎮石南底、趙村為中心的武術鼓片;以樹掌鎮樹掌村為中心的龍舞鼓片;以龍泉鎮北河、龍潭河為中心的獅舞鼓片;以常平開發區為中心的將軍鑼鼓,伴舞鑼鼓片。但由於各種原因,近年來“迓鼓”的生存、傳承都比較困難,亟需搶救和保護。

保護

壺關縣自漢王劉邦元年(公元前206年)置縣以來,至今已有2200多年的歷史,文化遺產資源非常豐富。但由於種種原因,文化遺產保護形勢嚴峻,特別是隨著現代生活方式的推廣,有些口傳心授的技藝、流傳千古的傳說、歌謠、舞蹈等和歷代留下的眾多非物質文化遺產正慢慢消失。針對這種情況,近年來,該縣按照“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的方針,大力加強文化遺產保護與開發,努力提升文化品位,把保護壺關秧歌、樂戶鼓社和迓鼓等非物質文化遺產工作作為振興壺關特色文化的重中之重,多次召開專題會議,對弘揚民間藝術的工作原則、資金投入及組織機構等都作了詳細安排部署,並把保護文化遺產的提案列入縣人大、政協會議的工作報告當中。通過撥付專款、向社會籌資、轉移支付等形式籌集基金,投資1300餘萬元修建了縣文化活動中心,對壺關秧歌、上黨樂戶、迓鼓等有著濃郁壺關特色的非物質文化遺產進行了搶救性的保護與開發。為使非物質文化遺產更好地傳承下去,該縣還利用元宵節、國慶節等重大慶典活動來推介秧歌、樂戶和迓鼓等藝術表現形式,並派牛琦雲等代表參加“山西長治賽社與樂戶文化”國際學術研討會,與與會代表進行學術交流,為保護文化遺產營造了良好氛圍,為該縣構建和諧社會提供了有力的精神動力和文化支持。目前,在縣委、縣政府的組織領導下,縣文化部門的積極努力下,該縣多項非物質遺產得到了良好的保護,其中壺關秧歌和以牛琦云為代表的牛家上黨樂戶鼓社已被正式列為省級非物質文化遺產,現正積極備戰國家級非物質文化遺產的申報工作。