簡介

墨模雕刻

墨模雕刻墨模雕刻,是指在制墨模具上進行的藝術雕刻。墨模又名墨印、墨范,用石楠木、棠梨木製成,墨模上,以手工鏤刻造型紋樣的圖形。

在筆墨紙硯這文房四寶中,墨與硯不但有工具的功能,還富有獨立的審美價值。

安徽省博物館收藏有多種墨模,在繪畫、雕刻技藝上,都有很高的審美價值。

歷史

墨模雕刻始於唐代,步驟是先畫家繪圖,然後將圖分別拓在數塊木製內模印版上按圖刻制。宋代以來,徽州一帶的制墨業日漸興盛,墨式造型和雕刻藝術也獲得了長足的發展。至明代中葉,邵格之等四大制墨名家的產生,墨模藝術也進入了黃金時期。

墨的藝術欣賞價值主要在於墨模雕刻藝術。歷來制墨家對墨模十分重視。

在中國古代,墨除了寫字之用,一些製作精良的墨還是文人珍藏的工藝美術品。制墨成型需要模具,雕制墨模,需要長於書畫的能工巧匠。早期的墨模,只是將墨丸模壓成幾何形的粗坯,再用刻有花紋或文字的墨印(類似花押或圖章),趁軟劑(未乾燥的墨坯)時壓印。

現存南宋葉茂實所造墨,墨面上殘存“茂制”字樣,就是用這種墨印鈐上的。

技法

主要造型技法有陽刻、陰刻兩大類。陽刻包括平底淺浮雕、浮雕;陰刻包括線刻、淺刻、深刻。

平底淺浮雕是墨模雕刻與其他雕刻藝術不同的特有基本造型技法,除了刻出凸起0.1一0.2mm的陽紋外,凹下的部分包括陽紋底緣要刮平、刮光,處理成一個平整的托起陽紋的底面,這樣,鈐出的墨表面平坦光潔,微凹的紋樣描上金色後基本填平,有直接繪寫的效果。

內置墨劑,合緊錘砸成品。款識大多刻於側面,以便於重複使用墨模時,容易更換。

造型

墨的造型大致有方、長方、圓、橢圓、不規則形等形狀,一般是由正、背、上、下、左、右六塊組成,圓形或象形墨模則只需四板或二板合成。

墨是多面體,早期為多模印一錠墨;後改為一模一錠,即把幾塊墨印合成一起,嵌於總墨模框內,一丸墨的幾幅畫面同時成型。有時,前世名墨,匠亡模毀,全憑舊墨,雕刻師也能翻刻復原。

代表作品

銘圓圖墨,是清代嘉慶年御製,乃如意館畫師設計、繪畫,御書處刻作南匠精雕。此墨模全套六十四景,都選自紫禁城、中南海和北海、圓明園等處,由內務府造辦處承制。圓明園1860年被焚,今已無存,但墨模存留了有代表性的景色。

有模版或圖譜傳世的經典名品有:《程氏墨苑》520式,由明代墨家程君房聘請著名畫家丁雲鵬和刻工黃鏻等人完成。

《方氏墨譜》385式,由墨家方於魯聘請丁雲鵬和刻工黃德時等人完成。清代,集墨業大成的胡開文墨莊制有墨模近2000式,其中嘉慶年間的大型集錦墨“御製銘園圖”64種最為精工,由清朝宮廷畫家繪圖,御書處工匠鐫刻完成,今藏安徽省博物館。

現代,墨模藝術在內容上不斷推陳出新,除潛心恢復古代失傳名模外,現代內容也在墨模雕刻領域大放光彩,“蘭亭墨硯”、“十八羅漢”、“亞運會吉祥物”“富貴榮華”等墨模圖案帶來一種親切的藝術情韻。

代表人物

作為民間實用雕刻藝術,歷代墨模雕刻名師輩出,其中,明代歙縣人黃鏻、蟹鉗、黃應泰、黃一彬,清代涇縣人王綏之、王壽榮,現代歙縣人吳少卿,當代有項德勝、墨林草堂的溫詠崴等堪稱墨模雕刻藝術大師。

傳承人

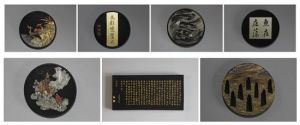

馮國華製作的仿古套墨《明墨集萃》(部分)

馮國華製作的仿古套墨《明墨集萃》(部分)馮國華,出生於墨模雕刻世家,是國家級非物質文化遺產“徽墨技藝”傳人、墨模雕刻大家,從上海墨廠退休後隱居於徽墨發源地之一的績溪鄉村,馮國華以6、7年之功復刻了一套蔚為大觀的48錠仿古套墨《明墨集萃》。