信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

古遺址

河南省

城陽遺址V-74

簡介

城陽遺址位於信陽市北25公里處,2001年6月被國務院公布為第五批“全國重點文物保護單位”,2004年12月設定了“城陽城址保護區”,城陽城址歷史悠久、 .

.1957年和1958年分別在此發掘了一、二號戰國楚基,據顧鐵符先生考證,該墓主人是楚司馬畈和夫人的墓葬,兩墓共出土文物1400多件。特別是一號墓出土了我國第一套完整的銅編鐘,用其演奏的《東方紅》樂曲,1970年隨著我國第一顆人造衛星迴響太空。2002年10月,省文物考古研究所和信陽市文物局在此搶救發掘了一號戰國墓,出土了兩組套裝青銅器“金碧輝煌,一比不銹”堪稱稀世珍品。

原始文明與文化遺址

城陽,古稱不其。在浩瀚的歷史長河中,曾經幾度風雨,幾度輝煌。根據有關史料和對城陽各處遺址的考證,我們可以看出不其人的活動軌跡:距今約6500年前的大汶口文化時期,不其山周圍人口極稀,人們按季節性結夥進山打獵,採集野果,一部分居住在現今墨水河兩岸,或傍山的平原。例如,今城陽區的上馬一帶,地質學家稱為古大陸,積成岩較平坦,地面石板,土層單薄、貧瘠,不易生長樹木,適合防禦野獸的侵襲,這是大汶口文化時期不其人選擇居住區的一個特點。根據對域內文化層遺物的觀察,古不其人主要食用海貝、海蝦、禽獸、山果等等,農業不發達。在距今約4500年前的龍山文化時期,即由母系氏族社會進入父系氏族社會,不其人披荊斬棘,開始深入到草木叢生、森林茂密的白沙河和墨水河等平坦流域以及山區附近,定居規模擴大,生存功能增強,因而就有了城子遺址、半千子遺址等眾多古不其人的居住點。這些原始居住點的建立,使人口出現了較大規模的增長,數量由數十人、數百人以至發展到數千人以上。此時,他們已敢於與深山密林及草叢之中的猛獸作鬥爭,設法殺死它們,食其肉,穿其皮,並能開墾土地,進行耕種與收穫,當說是以農業為主。人們在生火煮食的同時,發現和得到了泥土的燒製品,最終又發明手工制陶工藝??從出土的陶製品可以看出,技術由粗到細,進而達到精巧細緻。出土的一些黑陶,黑如漆,明如鏡,硬如玉,聲如磬,薄如紙,造型優美,不但為全國之冠,也為世界史學界所讚賞叫絕。東嶽石文化時期,上承龍山文化,下啟殷商文化,城陽域內夏莊鎮冷家沙溝等遺址就是東嶽石文化的典型代表。龍山文化、東岳石文化遺址都可說明是古不其人的部落居住地,他們使用的石器、骨器等用具,造型精美,講究實用,如青石亞字斧,把式牢固,且效力提高。在今嶗山區北宅深山的暉流村出土的一件青石亞字石斧,說明古不其人的足跡已遍布當時的不其山山脈即今嶗山山脈的許多角落。 .

.悠久的歷史為城陽留下了燦爛的文化。據考古發現,域內龍山文化遺址、東嶽石文化遺址及東周墓群、漢代墓群等有20多處,主要分布在城陽、夏莊、惜福鎮街道辦事處等地帶,最具有代表性的是城子、西宅子頭、半千子龍山文化遺址、冷家沙溝東嶽石文化遺址、霸王台商代遺址、西窯頂東周遺址、以及財貝溝東周墓群等等。

經考古發掘,在這些遺址中,先後出土過很多骨器、蚌器及石鐮、石斧、石鏟、石錛、石錐、石網墜、陶壺、陶簋、陶鬲、瓦當、銅壺、銅盤、銅鼎、刀幣、貝幣、圓錢、五銖錢、鐵劍、鐵戟頭、鐵鋤、鐵犁、石磨及石錢範等文物。這些文物經考古專家分析鑑定認為,遠在6000多年以前的原始社會裡,先民們進化到能從事漁業、守獵、手工制陶及製作簡單工具等活動。在城子遺址、霸王台遺址、西窯頂等遺址出土的古代兵器,說明古代在城陽發生過許多次戰爭。從城子遺址出土的古石錢範及齊國刀幣,或許可以說明這裡曾是齊國的造幣工場之一。當時的齊國國都在臨淄,即墨(今平度朱毛村)是齊國重鎮,史稱“即墨之富饒,可與臨淄相媲美”,已成為膠東的商業中心。即墨首先鑄造發行青銅刀幣“節墨法化”、“節墨之法化”、“節黑邑之法化”,以適應商品市場的需求。“節墨之法化”俗稱五字刀,我國著名考古學家王獻堂先生說是即墨首先使用刀幣的,在被齊國採用後成“齊之法化”、“安陽之法化”、“齊法化”,而後影響燕國和趙國的刀幣出現。即墨刀幣體形原始,重量大,字型蒼勁而優美,為東周時中國四大類貨幣之冠。如果石錢範可以說明城陽曾有齊國的造幣工廠,可見城陽其時的地位已相當重要了。

眾多文化遺址的存在與發掘出的文物,從不同的角度都可充分說明先民們在這裡居住生息,以自己的聰明和智慧型,發展了城陽古老的文化,從而也可以證實古城陽是青島地區乃至膠東半島人類文明的搖籃之一。

在舊中國漫長的歲月中,城陽的古遺址、古墓、古文物遭受到嚴重破壞、湮沒及流失。新中國成立後,黨和政府不斷加強文物保護工作,使許多文物古蹟得以保存下來。目前,全區有省、市、縣級以上文物保護單位12處,為我們展現出了古城陽悠久燦爛的文化史。

城子龍山文化遺址位於墨水河南岸的城陽街道城子村東北100米處的高約2.5米的台地上。這裡原為古不其縣城的東北角,地勢較高,當地民眾俗稱其為“東城頂”。遺址東西長約200米、南北寬約100米,西、北兩面為斷崖,現為外貿儲運貨場。遺址上,東、西排列著兩座土堆形古墓。小的在西,稱“拜斗台”,直徑約7米,高約3米。大的在東,當地民眾稱之為“梁王墳”。直徑20米,高約5米。兩墓相距50米。遺址西靠膠州灣,北臨墨水河,境域寬闊,是墨水河下游的沖積平原帶。該遺址發現於1963年,因當時遺址上為菜地,故文化層次受擾亂嚴重,許多遺物暴露出來,在此處採集到許多石器、骨器、蚌器,陶器等文化遺物。石器有單孔扁平石斧、長形扁平石鏟、半月形雙孔石刀、長方形帶孔礪石、石錛、石鑿、石鐮、石矛、石網墜等,出土的石器均通體磨光,刃部鋒利,製作精緻;骨器有骨錐、骨鏃、骨鋸等;陶器有泥質灰陶平底淺腹盆、泥質黑陶杯,以灰陶、黑陶為主,紅陶次之,夾砂灰陶和紅陶均飾有附加堆紋或凹槽的鼎足等。出土的陶器系輪制,胎質堅硬,造型優美。1980年地名普查時查明,日本侵占時期曾組織專人在不其城遺址多次進行盜掘,1939年春,侵華日軍攫走墓中器物,有複線菱紋、圓形紋、幾何紋等模印花紋磚、紋飾獸面半瓦當、陶罐、陶俑、刀幣、方孔圓錢等等。許多被攫走的文物藏於日本東京大學。此遺址經專家考證,確認為新石器時代龍山文化遺址,1977年,山東省革命委員會將此處遺址列為省級文物保護單位,是城陽域內首個被列為省級文物保護單位的文化遺址。

.

.西宅子頭龍山文化遺址位於城陽區夏莊街道西部。北鄰王喬崮山,西靠鳳凰山,東與南有白沙河支流環流而過。該遺址發現於1952年。當時,此地正種植果樹,苗圃工人在打井時,於地下4米深處發現一件泥質黑陶罐、一件灰砂黑陶及一些陶片等。泥質黑陶罐口徑14.1厘米,底徑8.5厘米,腹徑21.5厘米,高24.3厘米,折沿平口,直徑鼓腹平底,選用細泥輪制,通身漆黑磨光,胎薄堅硬。夾砂黑陶,分兩層,有三足,口上有蓋,屬飲食用具。出土的文物均採用輪制和模製粘接的方法,造型細膩規整,技術上達到了很高的水平。經專家考證,屬於龍山文化遺物。因遺址埋藏於地下4米多深處,地表無遺物和遺蹟暴露,故遺址面積不祥。這處遺址是青島市歷史上的首次發現,在全國也是解放後早期發現的一處龍山文化遺址,它對考古界影響很大,當時出土的遺物曾專程送北京歷史博物館展出。1982年,青島市人民政府將此處遺址公布為第一批市級重點文物保護單位。

半千子龍山文化遺址位於惜福鎮街道傅家埠村東北約200米處,西距西宅子頭龍山文化遺址有3公里。相傳早前此處原有500戶居民,故名“半千子”地片。遺址地勢較高,東臨鐵騎山,可遙望膠洲灣,南有小河,北有溝洫,自東而西,常年流水。遺址東西長約300米,南北寬約200米。黃粘土,上層多沙較松,含較多鵝卵石,因無斷層,故文化層情況不詳。遺址於1958年春首次發現,1982年再次考察,遺址已為蘋果園,地面遺物不少,發現許多石器和陶器。石器有:石錛、石斧、石銼、雙孔石刀、石棒、殘石盤;陶器有鼎足、各種器皿的口、沿、把手等。石器製作精緻、均有磨光,其中一件長寬各1厘米的小銼,通身磨光且很薄,製造尤為精巧。出土的陶器中紅陶多於黑陶,還有少量的白陶片。陶足大部分呈圓錐式,也有斷面呈扁錐式和三角錐式等。專家從陶器造型、製作及火候掌握等工藝分析考證,該處屬龍山文化遺址。1984年,嶗山縣人民政府定為縣級文物保護單位。

冷家沙溝東嶽石文化遺址位於夏莊街道冷家沙溝村西。遺址東端壓在冷家沙溝村下,西至賈家營村,東西約250米,南北約200米,地處白沙河北岸的河谷平原,南依王喬崮,東靠嶗山水庫和華樓山,西距宅子頭遺址約1公里,北距半千子遺址約2公里,地勢東高西低,土地肥沃,水源充足,也是原始人居住之佳地。該遺址是1981年12月文物普查時發現的。1982年再次調查,發現一批石器和殘陶器,石器有石斧、石錛、石刀等;殘陶器有黑陶片,鼎足及皿口、沿、底、把手等。?土的殘陶器漆黑且有光澤,硬度大,胎薄,其中一件厚僅1.5毫米。陶身飾有弦鼓紋??鼎足?小,一般高1厘米左右,多為乳丁形,也有方便鏟式和鬼臉式。經專家分析,應為龍山文化晚期至東嶽石文化時期遺址,現保存完好。1984年,嶗山縣人民政府將其公布為縣級文物保護單位。

霸王台商代遺址位於夏莊街道雲頭崮村北的石門山腳下的雲頭崮水庫之中,原址一面著陸,三面臨水,屬黃土台地,高出地面8米多,東西約300米,南北寬約200米,由於河水常年沖刷,台地面積逐年縮小,現僅存1/10,原有的小河己於1958年截為雲頭崮水庫,使遺址成為孤島。傳說楚霸王項羽與韓信交戰時,曾以此台地為營點將而得名。該遺址於1953年發現,後多次調查,發現文化層較厚,內容豐富。1956年,此處遺址雖未正式發掘,但山東大學師生曾多次來此考查。採集到的遺物有石鏃和大量飾有粗細繩紋的灰陶片。1958年修雲頭崮水庫時,發現許多灶址,暴露出許多灰坑,有的坑直徑2米,深約1米,直壁平底。其中有一灰坑,擺放著橢圓形大卵石,表面光滑,中間微凹,存有打制痕跡。同時還發現圓形屋坑及垃圾,出土有石器、陶器、銅鏃、鐵鏃、獸骨等。另外,清代道光年間,山民在此附近鑿井時得古戟頭一枝,斑銹甚重,其時不識何年代所遺。1956年,該遺址被專家鑑定為商代遺址,距今有3000多年歷史。1984年,嶗山縣人民政府將此遺址列為縣級文物保護單位。

西窯頂東周遺址位於夏莊街道馬家古鎮村西,相傳古代附近是駐兵之處,因此這一帶有五個村均用“古鎮”冠以姓氏而取名的。遺址是在南北長約300米,東西寬約100米,高約3米的黃土高地上。其土質適宜燒制磚瓦,自清代末在此設窯,因位於村西,故村民慣稱“西窯頂”。遺址地處白沙河西岸,北去1.5公里是宅子頭遺址,東去兩公里是冷家沙溝遺址。遺址因建窯取土遭到破壞後,村民在此經常發現文物,當時多因人們迷信這是不祥之物而毀掉。1951年文物考察時,發現斷崖中暴露出大量陶片,同時從窯工手中徵集到銅鼎、銅鏃各一件,1955年,又採集到石斧、石鐮、石錛、石鑿、石網墜及殘石臼各一件。石臼保持天然石塊形式,未見鑿痕,棗核形的槽內部光潔細膩;石鐮形狀似戈頭,豆綠色,精巧而美觀。1956年7月,山東省博物館館長王獻唐先生率考古隊到青島,會同地方文管部門,組成西窯頂發掘小組,經過半個多月的發掘,共打探溝兩條,發掘總面積241平方米。其中一條探溝中發現8個大小不等的圓形灰坑,最大的直徑2.6米,深0.75米;最小的1.4米,深0.65米。灰坑底部平坦,坑壁較直,土質堅硬。這次發掘出土的文物有石器、陶器、骨器、青銅器等。遺址內還有方形古井一眼,至水面深7米。根據遺物的製作、造型、紋飾等多方面考證,專家確認此處屬東周時期居民點。1982年,嶗山縣人民政府將此遺址列為縣級重點文物保護單位。

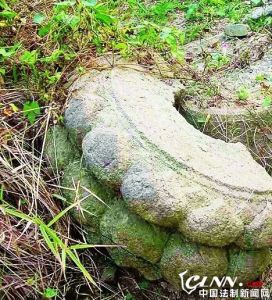

城陽城牆

該城為春秋早期所築,是楚國的軍事重鎮,秦漢時為城陽郡,魏晉以後才逐漸廢棄。城址包括內城、外城、太子城、楚墓群等。城陽城保存完整,分內外兩城。內城周長5484米,面積68萬平方米;外城東、北、西三面以河為勢南牆向東延伸1公里至淮河邊,面積182萬平方米。城陽城城牆最高處7米,牆基寬25米,四周壕溝寬30米,從城牆斷面夯窩及遺物看,年代和歷史記載相符。內城分南北兩城,南城是較早的城池,平面呈梯形,四面城牆長度為東牆500米,西牆325米,南牆524米,北牆530米,周長1879米,城牆外有壕溝痕跡,說明南城原為一座獨立城。北城是在南城的基礎上擴建而成的,四面城牆的長度是東牆640米,北牆770米,西牆在南城西牆的基礎上向北延長422米,南牆在南城的北牆基礎上向東延長406米,周長3587米,總面積68萬平方米。城區西半部有明顯的高台地,很可能是當時的宮殿區。現在內城牆大部分保存完好,南牆和西牆最高處6米,其斷面夯土,每層10至20厘米,夯窩直徑6厘米。城外四面有壕溝,寬約30—40米,輪廓清晰可辨。外城,亦名防禦城,東西北三面基本為自然地勢防禦,只有南面是城牆,南牆西接內城南城牆,全長1000米。大部分都夷為平地,高度在0.3—0.5米之間。在城西南400米的山坡上,是著名的楚墓群。多年來,城陽城一帶出土了許多青銅器、木漆器、陶器、郢爰、蟻鼻錢等。1957年發掘了一、二號楚墓,據顧鐵符先生考證,該墓主人是楚左司馬和夫人的墓葬。該墓共出土1000多件文物,曾轟動一時,其中大量彩繪木漆器,展現了當年楚國貴族狩獵、宴飲、伎樂、歌舞和征戰的歷史畫卷,品種繁多的樂器,更是對中國音樂史研究的貢獻,錄製的用其編鐘演奏的《東方紅》樂曲,1970年隨著我國第一顆人造衛星在太空迴響。關於城陽城和墓葬的研究,我國著名學者郭沫若、顧鐵符、黃盛璋等,都發表過重要文章。這裡曾做過楚的臨時國都,公元前278年,秦破楚郢都,楚頃襄王逃至城陽,“亡羊補牢”的典故就出自此時此地。

時至今日,城陽城及墓葬在楚文化研究中仍占有十分重要的地位,是我國現有六座楚國城中面積最大,保存最好,最具考古價值的一座城。2001年6月國務院公布為第五批全國重點文物保護單位。