簡介

四面城鎮位於遼寧省鐵嶺市昌圖縣中心地帶,面積113.3平方公里,轄區12個行政村,114個村民組,總人口27126人,其中農業人口26530人。基本情況

鐵嶺訊息:昌圖縣四面城鎮四面城村村民在古城址中耕地時,發現一段殘石碑,殘碑出土時為不規則三角形,殘長56.5厘米,殘寬29厘米,厚41厘米。碑上殘存文字5行64字,鐫刻年代因碑體殘缺不詳,但從碑文“吞遼宋,一匡天下,封疆萬里”的載述分析,此碑應刻於金代,距今已有八百餘年的歷史,這也是迄今為止遼北境內發現的年代最早的石碑。

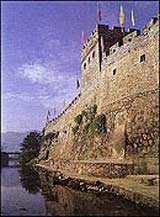

四面城古城址

四面城城址是昌圖縣現存遺址中規模較大,遺蹟較完整的古城址,從遺址看,四面城是一座棱形的古城,南北長427米,東西寬309米,占地面積約21萬平方米,距村部約400米,城西門有直通鎮機關的公路,全城呈南短北長的梯形,城牆殘基明顯易辨,殘高均達3米以上,東北、西北兩角樓遺蹟清晰可見,有北、西、南三門遺蹟,城牆外東北部毗連有東西流向的紅山河。城內為居民住宅遺蹟。在近10萬平方米的古城中,大量遺存著各種規格的遺物。城中發掘出土過遼金時期的陶瓷片標本和獸面瓦當、捲雲紋瓦當、灰黑色大方磚等建築材料;還有如“政和”、“元佑”等北宋錢幣;又如殘碑、陶戟、石夯頭、鎧甲護心鏡等等。這些文物都埋藏在遼金時代的文化層中,有很高的考查、收藏、保護價值。市博物館收存一部分。至今,古城中央現有一尊白色石雕贔屓(俗稱馱碑的石龜)昂首土中。《昌圖縣誌》、《東北通史》、《中國通史》等文獻資料均有關於古城的記載。2000年以來,隨著縣域經濟的不斷發展,城鎮民眾物質文化生活水平日益提高,古城遺址所特有的文化資源,越來越得到政府的重視和青睞。雖然,該遺址東北牆基外側與紅山河毗連,每年雨季到來,洶湧的紅山河水都對古城牆基無情地進行沖刷。但是,在縣鎮兩級政府和文物管理部門的共同努力下,該遺址得到了有效管護,基本上杜絕了人為因素造成古蹟損毀情況的發生。

交通條件

四面城鎮交通四通八達,縣級公路“馬三線”、“東泉線”、四阜高速公路橫貫全境,高速公路的出口設在四面城鎮內,交通運輸方便快捷。

村村通公路達到36公里,使全鎮12個村公路全部暢通。鎮村道路實現美化、綠化、淨化。

歷史狀況

四面城鎮歷史悠久,源遠流長。早在一萬年以前,這一帶氣候溫暖濕潤,水草豐茂;猛獁象、皮毛犀等大型食草動物在紅山河畔悠閒嬉戲。仁里村三四組村民在紅山河挖沙時分別出土了一具披毛犀牛的骨頭,非常完整。一頭猛獁象的槽牙重約5.3千克(現保存在鐵嶺市博物館內),據推測這頭皮毛犀牛的體重為5-10噸。大約在七八千年以前,四面城一帶出現了人類,魏河口村一位婦女在紅山河谷中發現了一把石斧,仁里村一位農民發現了一把石鎬。據推測為新石器時代的原始人類的工具。

現存的千年古城——四面城古城址是省級重點文物保護單位之一,位於四面城鎮政府東200米處一高起台地上,東經123°59′42.7″~123°59′51.8″;北緯42°55′59.4″~42°56′04.2″,海拔120-128米不等,城址四面城牆夯土築成,呈不規則方形,南牆長314米,西牆長510米,北牆長400米,東牆長584米,占地面積18萬平方米,城有南北兩門,城東、北兩面有護城河,城內遺存大量遼金時期的陶瓷片標本和獸面瓦當、捲雲紋瓦當、灰黑色大方磚等建築材料;還有“政和”、“元佑”等北宋錢幣、鐵箭頭、鐵甲片、車轄等遺物,該城是遼代通州治所,金代為歸仁縣治。2000年在城內出土安州殘碑,引起考古學界的廣泛關注,四面城城址因這塊石碑而得以佐證為遼代安州州治。

2011年四面城古城遺址通過國家級文物保護單位評審。

十一五以來,昌圖縣在打造遼北工業強縣的同時,強力打造四面城城址文化品牌。該城址是省級重點文物保護單位之一,是遼北地區保存最好的遼代夯土城,具有重要的歷史研究考證價值。

該城址1984年被確立為縣級文物保護單位,1988年12月遼寧省政府公布為第四批省級文物保護單位,劃定了保護範圍和建設控制地帶,刻碑立牌,落實了“四有”工作;四面城鎮建立了以單中元為組長,王亞文副鎮長為副組長,文化站長、派出所長、四面城村書記、看護員為成員的地方性文物保護組織。

2009年春,縣文化局確立了四面城城址維修工程項目,向上爭取文物維修專項資金200萬元,在縣鄉政府的大力支持配合下,工程將於2011年內實施並竣工。

2010年秋,經縣領導同意,我縣向國家文物局提交了晉級國家級文物保護單位申報材料,已通過國家文物保護專家評審會評審。

為進一步加強對四面城城址的保護管理,配合四面城城址維修工程,縣文化局制定了四面城城址“十二五”規劃發展,設立了四面城城址綜合整治、本體維修等一批保護性項目,規劃總資金400萬元,已納入國家文物局“十二五”項目庫。

經濟發展

四面城是千年古城古縣所在地,又是昌圖縣的中心地帶,利用優勢,大力發展城鎮建設,大力發展工業,招商引資建立工廠,使四面城鎮再度成為全縣經濟中心,全鎮各項產業均得到長足發展。農村產業結構調整實現糧經作物比55:45。現已在查罕村開發蔬菜小區5800畝,建冷棚3800個,建溫室100個,其中集中建冷棚小區21個,計2100個,建溫室小區1處,溫室52個,分散冷棚1700個,溫室48個。

畜牧業生產:豬飼養量約100000頭,牛飼養量近60000頭,羊飼養量30000餘只,家禽飼養量130萬隻,牧業產值按現價計算達29000餘萬元。重點抓好“萬、千、百”建設,即萬隻蛋雞飼養場、千頭豬場、百頭牛場工程建設。年建設村外畜牧小區3個,已經過省驗收合格。

地區財政收入:2009年任務610萬元,完成620萬元,完成任務的101.3%。爭取市以上資金1553萬元,其中農業綜合開發222萬元,安全飲水工程47萬元,土地整理40萬元,豐林村扶貧資金44萬元,蔬菜開發1200萬元。

招商引資是黨委政府工作的重中之重,按照縣委的要求,努力做好大項目招商工作,把一些對當地經濟有拉動作用的大項目引到昌圖來。主要是發展老四平工業園區散熱器工業企業建設和適合本地經濟發展的大型民營企業建設,共完成招商引資項目7個,招商引資額實現1億元,其中:遼寧客商王爽投資4000萬元在老四平產業基地興建遼寧凱亞熱力設備製造有限公司,該公司主體辦公樓、廠房基礎建設以完畢,年銷售收入可達5350萬元,年可實現利稅270萬元。