簡介

陝西非物質文化遺產第二批省級保護項目名錄

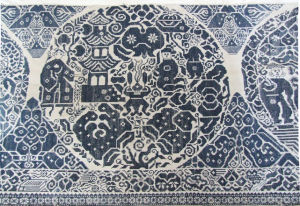

“架花”(方言)在學術界統稱為挑花。是用家織土布麻布,自染棉線藍色為主,(褚、黑)為材料,以小“十”字為基本針法單元進行刺繡。城固架花是我國民間刺繡工藝中的一種。

在上世紀八十年代,城固文化館收集了大量架花刺繡實物,經研究考證,城固架花歷史悠久,至少有兩千餘年以上。在廣大農村,以前幾乎家家有紡線車,戶戶有織布機,人人(婦女)會挑花刺繡。解放後,因經濟和技術的發展等原因,架花技藝面臨失傳。

.

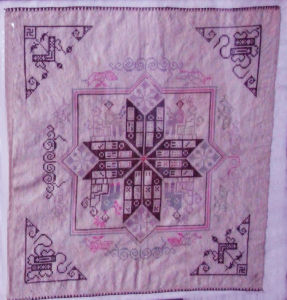

.城固架花大多數繡品是在白色坯布上挑繡藍花,色彩鮮明、沉著,飽和而諧調,注重黑白對比效果。按照棉布經緯線路刺繡的針法有三種:

1、“十”字針法、上面看上去象“X”號,背面為“一”字平行斷續線路。

2、“一”字針法:又稱“磚花”、“纖花”等,這種“一”字針碼可順著布紋或以45°夾角八個方向運針。它用單線來回挑繡,正反兩面花紋一色一樣。

3、編織針法:向左右兩個方向進行運行,很象編織。

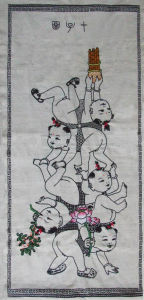

城固架花的構圖形式常見有團花、折枝花、盆花、花蝶等傳統圖案形式,以果卉為主。還有角花、邊花、幾何形四方連續性編織等。城固架花的造型最具典型性的組合圖案是“五果花”,即五種果:石榴、金爪、佛手、柿子、桃;五種花:蓮花、牡丹、菊花、桂花(蒂)一般以果為主,花為副,形成果中有花,花中有果。城固架花傳統代表作品有:《大舜耕田圖》、《狀元遊街》、《四姑娘打牌》、《鹿鶴鳴春》、《桃柳渡江春》、《花藍、花瓶》、《獅子滾繡球》、《迎親圖》、《鯉魚跳龍門》等。

.

.城固架花曾在1982年和2004年參加過陝西省民間美術展覽,榮獲傳統一等獎,得到社會廣泛高度評價。繡品曾作為禮品贈予國際友人。城固架花對研究農耕社會的生產發展,民俗風情、意識形態、人類學、中外文化交流、學術研究等方面都具有很高的研究價值,它作為精神財富,有著重新認識和開發的無限可能性。

歷史淵源

據有關資料考證,我國的絲織刺繡工藝,已有三、四千年的歷史,但在有關刺繡的文獻資料中確沒有架花的記載,可是,在我們收集的架花繡品中不難看出,城固架花歷史悠久,源遠流長,至少也在兩千餘年以上。一是它的繡品圖案的遠古性,如它表現“草”和“雲”,還有著古代象形文字的痕跡;二是它的針法,一定要靠布面的紋路來運行,和編織很接近,而編織繡早在春秋戰國時就出現了。因此,架花與刺繡有著親近的“血緣”關係;三是城固位於秦巴之間,漢中盆地腹部,氣候溫和,雨量適宜,盛產稻米和苧麻,號稱魚米之鄉;在丘陵、山區地帶,又是桑和棉花的種植區,為廣大勞動婦女紡紗、織布、挑花刺繡,從事副業生產打下了物質基礎。據城固縣誌記載:城固,民“勤耕織”而“善種植”,自古物產豐富,經濟發達,遠在漢、唐時期本縣“男耕女織,即開風俗之先”,唐玄宗時絹和貲布同列全國九等之第六,明、清時期最高年產皮棉272.6萬斤。故挑花(架花)底布(坯布)大多是窄蔻家機土布、麻布、或經過染坊加染的毛青布。直到解放前後才少量選用漂布(俗稱洋布)。所用的線多數是色彩單一的棉線和絲線。染料多數是靛藍、紅花、紫草、石榴子等植物性染料,可以說原材料基本上是就地取材。這都為當地村姑農婦挑花刺繡美化自己的生活提供了便利的條件。

.

.城固架花自封建社會到半殖民半封建社會再到社會主義社會無論是刺繡的工藝,還是刺繡的套用範圍,都經歷了非常漫長的發展和成熟期。特別是桑及棉花種植範圍不斷擴大和產量的提高,在廣大農村形成了家家有紡線車、戶戶有織布機,人人(婦女)會挑花刺繡,這樣一個一條龍發展的景況。再從套用範圍上看也在不斷發展,最早只是婦女在衣服上做點裝飾,再到自繡自用作為陪嫁,再將精緻繡品作為禮物饋贈親友,一直到家庭的男人、女人、小孩及老人都能用到架花繡品,從館藏繡品中來看,根據不同用途,大體可分為四個品類;①床上用品:如床圍、帳檐、枕巾、罩單等;②衛生用品;如手帕、小孩圍咀、圍裙;③服飾:包括袖口、衣領、褲腳、鞋、襪底等;④雜件:包括鏡套、裹斗、包袱、香囊、荷包、褡蓮、腰帶、掛件等。不論是服飾還是日常用品,只要是易磨損的地方都用挑花裝飾。這樣既達到了美化生活的目的,又延長了布的使用壽命,所以極具廣泛的民眾性和長期流行於民間的根本原因所在。 解放後,因各種因素,廣大婦女走出繡房,參加到了各類生產勞動中,刺繡人數大大減少,架花繡品已不多見,到上世紀八十年代,城固文化館在蒐集整理民間藝術品中,共蒐集到架花繡品170餘件,其中有不少挑花刺繡珍品,極具研究、收藏價值。因此,在當地政府的重視下,縣文化館於一九八二年聯合漢中旅遊產品公司、縣婦聯在張騫紀念館所在的饒家營村召開了第一次民間美術研討會,共有九位刺繡代表參會,當時年齡最大的88歲,最小的54歲。之後又籌備舉辦了三次架花刺繡培訓班,共培養新人90多人次,開發出新產品10多種200餘件,還在縣城舉辦了架花繡品新柞展覽。並選出80多件參加了廈門舉辦的民間美術展銷會,被搶購一空。一九八八年,聯合國銀行代表團來城固考察,縣上領導將城固架花“十子圖”等5件繡品送給了國際友人,宣傳了城固文化,增進了國際友誼。

基本內容

城固處於漢中盆地腹部,南有巴山、北有秦嶺,在一定程度上具有漢中地域民俗文化的代表性。

.

.城固架花根據用途有以下幾個品類:

1、床上用品;床圍、帳檐、枕巾、罩單。

2、服飾:袖口、緣領、褲腳、鞋襪。

3、衛生用品:手帕、小兒圍咀、圍裙。

4、雜件:包袱、荷包、褡褳、枕頂。

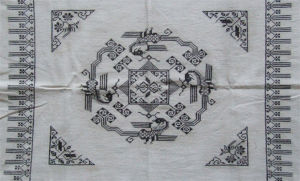

城固架花圖案常見有以下幾種構圖形式:

1、團花:是一種外形呈圓形的紋樣,凡帳檐、床圍等大件繡品大多採用團花格式,一般是五個團花,或七個團花,中心花為主體,各團花之間沒有連續,由點綴散點,角花、花邊環繞,使整個畫面有主有次,賓主呼應,虛實相襯,組合得體。團花的骨格,常有均齊式輻射狀和迴旋狀,平衡狀骨式。團花的外輪廓除通常的圓形外,還有橢圓、方形、多邊形。團花也經常用於枕巾、手帕等小件,四角配置相應的角花,加上邊緣紋樣,整體效果清爽精巧,給人質樸而健康的美感。

.

.2、折枝花、花蝶盆花等,是我國傳統圖案形式。結構上是不受外形嚴格約束的平衡式單獨圖案格式。它不像團花那樣對比強烈,而是比較柔和舒展富有較強的韻律感。用於床圍、帳檐繡品,常用七至九個折枝花構成,並用邊緣紋樣環繞。有的折枝花之間點綴飛蝶、禽鳥,互相穿插尤其活潑,串枝花、盆花等也配置均勻、結構流轉生動。“花藍”實際上是“團花”的格式演變而來的,以果卉為主,通常用石榴、佛手、桃子、菊花等組合,一件繡品上往往七至九個花藍,每一個單獨圖案形態各異,但都由近於幾何化了的花藍來統一,式樣豐富多姿,頗有喜慶意味。大件作品中有動植物組合,比較寫實的裝飾構圖,有點“寫生花”的效果,畫面里有仙鶴、花草、樹木形象惟妙惟肖,通體擺布均勻,枝幹穿插自然,充分發揮了線的律動和造型的概括提煉,因此,效果格外清新別致。

3、角花系繡品的角隅花紋,故又稱角隅紋樣,手帕、包袱等一般是中心的一個主體團花,四角由角花呼應。

4、邊花式帶式花作用也很廣泛,有寬條的有窄條的,二方連續的散點狀,直立狀等基本骨骼和自由格式常用的服飾袖口、圍裙、手帕、床圍上的周邊花紋。服飾邊花比較窄而單純,帳檐、床圍上的較寬,內容複雜。

5、幾何形四方連續性組織,在手帕、枕巾繡品中還有那規格謹嚴,兩面花紋一模一樣的以網狀結構為基本骨骼的壽字圖案和海棠花圖案。

城固架花的造型:

1、花包花用小“十”字組織物象基本形的外緣線,再填充十字花、海棠花或其它形象,從而產生花中有花,果中套花,如花似錦,具有濃厚的裝飾趣味和浪漫色彩的獨特的圖案藝術語言。《狀元遊街》、《四姑娘打牌》、《迎親圖》、《鹿鶴鳴春》、《鯉魚跳龍門》、《桃柳渡江春》、《狗兒跑城牆》等。

2、五果花:五種果實:桃、石榴、金瓜、佛手、柿子。五種花:蓮花、牡丹、菊花、桂花、柿花(蒂),一般以果為主,花為副,花在果內,在城固架花中,“五果花”圖案是具有典型的常見的造型組合,具有濃厚的當地民俗特色。

單純而樸素的設色:

城固架花設色十分單純,大多數是在白色坯布上挑繡藍花,色彩鮮明沉著,飽和而諧調,也有用棕色、黑色挑花,一般都注重黑白對比效果,有少數繡品在毛藍布、深青布上挑白色花紋。

按棉布經緯線路織繡圖案的針法有三種:

1、“十”字針法。①單面架花:正面看上去象“X”,背面為“一”字平行斷續路線,每針拉一對角線,嚴格按照平紋布的經偉線路,每兩針架成一個小個字,這種針法流傳地區廣,遺留實物最為豐富,是城固架花最主要的一種針法。②雙面架花:正面和反面一模一樣,因銹製程序複雜而不常見。

2、“一”字針法,又稱“纖花”、“單針子折線花”、“漏花”、“磚花”。它的針法是用單線來回挑繡,正反兩面花紋一色一樣,以“一”字針碼為基礎,可順著布紋或以45°夾角八個方向運針。

3、編織針法:按棉布經緯線路,只能向左右兩個方向進行,很象編織,本地又稱挑花,即挑針,又叫做鋪花,由絲綢上先鋪線再挑花的形式得其名。

城固架花傳統代表作品

有《大舜耕田圖》、《獅子滾繡球》、《花藍、花瓶》、《狀元遊街》、《四姑娘打牌》、《迎親圖》、《鹿鶴鳴春》、《鯉魚跳龍門》、《桃柳渡江春》、《狗兒跑城牆》等。

基本特徵

城固架花是在農耕社會基礎上產生的一種農民藝術,是我國傳統刺繡中的一種,其特點是按農家織的棉布經緯線路,以十字針為基礎,織繡圖案,它的題材內容,藝術形式圍繞著人們家庭生活和審美產生,具有濃厚的鄉土氣息和地方特色,題材廣泛,它有以下幾個方面的特徵。

一、普遍性、覆蓋面廣:由於架花套用於當時農耕社會婚嫁,祝壽廟會等傳統民俗,人生重大禮儀活動,又由於家族之間親鄰之間的相互傳承學習,使得當時農耕社會普遍流行,這裡(城固)幾乎無家不繡,無女不繡。

二、古老性;據城固縣誌記載,遠在漢唐時期,城固“男耕女織,即開風俗之先”,這裡物產豐富,經濟發達,產棉量高,所以在很早的時期,這裡就出現了刺繡。

三、從作品的圖案上來講,構圖嚴謹,造型誇張概括,簡煉,結構形式變化多樣,視覺衝擊力強烈而厚重,圖案中物中有花、花中有果、果中有花,變幻無窮,給人產生豐富的聯想。

四、做工精細,從針法講,按布紋走向繡制。

.

.五、色彩上淡雅素淨,古樸單純,大多數繡品都是白色坯布上繡藍花,棕色花,色彩對比鮮明,沉著、飽和而諧調。

六、有常見的典型的“五果花”圖案。(此說法來自民間)。

五種果:桃、石榴、柿子、佛手、金瓜。五種花:牡丹、菊花、柿花(柿蒂)、桂花,一般以果為主,花為副,花在果內。

七、由於處在楚、蜀、秦文化交匯中心,從藝術風格上看,和川西挑花很相近,這固然是與陝南的地理環境有關,所以它既有江南水鄉之精雅,又有北方之宏大氣勢和古樸,南北中和。從作品的構思、取材和風格來講,取材豐富,構思大膽;從內容來看,有動物、花卉、禽鳥、飛蝶圖案,有風景和文字圖案,也有通俗戲曲故事,人物圖案和幾何圖案,題材內容異常豐富,健康飽滿,寓意深厚。藝術風格由於作者的技藝、素養愛好各不相同,表現出有的作品流利灑脫,清秀而勻掙,有的古樸渾厚,格律謹嚴,總的來看,明快雅潔,自由活潑,秀麗婀娜、格調高雅,耐人尋味,具有濃厚的鄉土氣息和鮮明的民間藝術特色。

相關器具與製品

一、製作材料

窄蔻家機土布、麻布、棉布、棉線、絲線。染料有靛藍、紅花,薑黃,核桃皮、石榴子。

.

.二、製作工具

針、繃子。

主要價值

一、城固架花是農耕社會的縮影,對於研究農耕社會的生產發展,民俗風情意識形態有重要的參考價值,它在人類學、民俗學、中外文化交流學術研究方面具有很高的學術研究價值。

二、它是人類文化美學史的實錄,它是歷代藝術發展的基因本源,作為精神財富,有著重新認識,開發的無限可能性,它復現著人的自然本質的天性、人類的純真的自由的精神世界。

三、城固架花是陝南人民生命形態的體現,也是陝南人民的一種生存方式,它凝聚著質樸的審美情趣和高超的藝術才華,它是人格品位的表征,人際倫理的紐帶,它是廣大農村社會內部的美育土壤和手工藝術滋生的巨大溫床。

四、城固架花曾作為禮品贈予國際友人、聯合國教料文組織成員,傳播了地域文化,增進了國際友誼,做為當地旋游產品的開發有著很大的利用價值,為振興經濟開發、旅遊資源做出貢獻。

瀕危狀況

1、經濟和技術的發展,人們的思維觀念的更新生活信念的轉變,情感的更替等因素制約和改變了傳統刺繡工藝的流行,如:優生優育沖淡了“多子多福”的觀念。

2、人們生產環境的改變以及生活質量的提高對刺繡的使用有一定影響,從上世紀八十年代人們已經普遍使用機器印花、扎花等工藝品,也不再有閒暇時間做手工針線活。

3、解放前後,開始流行色彩鮮艷,針法細膩自由的絲綢刺繡,隨之取代了棉布架花刺繡。

.

.4、現代文化形式的多元化衝擊,也是一個重要原因,架花刺繡是農耕時代的產物,人們告別了田園生活,可以有各種各樣的娛樂或工作,不再需要做手工刺繡。

5、人亡藝絕的現狀是普遍的。在上世紀八十年代已經開始成為瀕危項目,1983年曾參加過城固民間刺繡藝人座談會的架花能手大部分相繼去世,技藝幾乎失傳。

區域及地理環境

城固縣位於陝西南部秦嶺巴山之間,漢中盆地中部,漢水上游兩岸。東鄰洋縣,西接漢中市、南鄭縣,南連西鄉縣,北界留壩縣,地處北緯32°45'—33°40′,東經107°02′—107°29′之間,城固縣建於秦初,至今有兩千三百多年歷史,現轄24個鄉鎮、310個行政村、總人口50.39萬,土地面積2234.05平方公里。

城固地勢北高南低,境內分南中北三大地質面貌區,南北為秦巴山地,丘陵區,中為江河平坎區。屬亞熱帶濕潤季風氣候,溫暖濕潤,四季分明,平均氣溫14.3℃。盛產稻米和苧麻,又是桑、棉花的種植區,素有西北“小江南”之美譽。

城固縣生物資源、礦產資源、旅遊資源十分豐富,縣域內交通四通八達,108、316國道及陽安鐵路穿境而過。西漢高速與境內通鄉公路貫通成網,與周邊縣區相連。

工藝的護計畫

已採取的保護措施

一、上世紀八十年代,城固縣文化館組織業務幹部,收集了大量的民間美術實物,其中架花繡品170餘件。並作為藏品制定了相關保護管理措施建立健全了檔案資料。

二、一九八二年,城固縣文化館開展了民間刺繡藝人座談會,掌握了城固架花的圖案組合特點及生活實用情況,在挖掘研究出針法、種類及運針方法之後,同年又在張騫紀念館舉辦了三次架花工藝學習班,通過學習,培養新人90餘人次。開發出新產品10多種200餘件,有五件作品贈予國際友人,聯合國教科文組織,擴大了城固架花的影響,弘揚了傳統民間技藝。

三、一九八三年,城固文化館代表漢中應邀參加了陝西省民間美術展覽,獲得省文化廳表彰。

.

.四、一九八三年,漢中市群藝館舉辦了民間美術展覽,城固架花從數量、品類、工藝來講,在全市名列前矛,受到好評。

五、二○○四年,縣文化館組織六十餘件架花作品應邀參加了陝西省民間美術觀摩展,榮獲傳統一等獎,受到了廣泛的高度評價。

六、二○○五年以來,文化館業務幹部對民間藝人進行走訪調查,對城固架花進行整理,研究,補充圖片和音像資料,為現有的藏品進行整理和制定保護措施,並實施。

保護內容

一、進一步全面細緻地開展普查工作,對健在的架花刺繡能手進行調查走訪,徹底摸清發生、發展的歷史沿革及藝人的現在生活情況,建立健全各種檔案資料,為現有藏品儘可能追溯調查記錄“非物質文化”類材料,形成錄音、調查記錄、圖片、影視資料。

.

.二、以縣文化館、鄉、鎮文化站為依託,以健在藝人為技術骨幹,組織舉辦學習班,培訓刺繡技藝傳承人,從實踐上掌握技藝環節,從根本上認知和掌握這門古老技藝。

三、以現在館藏繡品和資料為主,籌建城固民間美術陳列館,儘量採用現代化高科技手段,保存保護好現有藏品,並不斷豐富館藏,開展不同形式的展覽和展示,積極傳承發揚這一古老的民間藝術。

四、結合市場需求,做大做強架花刺繡的精品研製開發工作,注重複制精品,保持原汁原味,還要開發新品,使其更加貼近生活、貼近現實、貼近大眾,逐步形成產業化。

十年保護目標

一、以文化館為保護、研究主體,蒐集、挖掘、整理《城固架花》的錄音、錄像、圖片、影視資料建立健全各種檔案資料,建立多媒體資料庫及資源共享工程。

二、編輯出版內容涵蓋地理環境、歷史淵源、技藝針法,以及與之相關的民俗,故事傳說,相關研究在內的《城固架花》一書,向社會公開發行。

三、籌建民間美術陳列室、保護室、傳習所。對收藏的架花藝術品運用高科技手段進行全面保護;定期舉辦架花精品專題展,擴大影響;以文化館為主陣地,舉辦架花工藝培訓班,培養新的傳人,複製精品,研發新產品,形成培訓、生產、展覽、銷售一條龍。使《城固架花》走上科學保護、傳承發展的道路。