簡介

埃迪卡拉生物群

埃迪卡拉生物群埃迪卡拉(Ediacaran)生物群是Sprigg於1947年在澳大利亞中南部埃迪卡拉(Ediacara)地區的龐德砂岩層中首先發現的,當時發現的古生物總計8科22屬31種。由於發現地是埃迪卡拉,1960年召開的第22屆國際地質會議正式命名該化石群為“埃迪卡拉生物群”。

最初人們未能確定這一生物群的時代,在1974年召開的國際地質科學聯合會巴黎會議上,一致肯定埃迪卡拉動物群為前寒武紀晚期,年齡為6.7億年,是已發現的地球上最古老的後生動物化石群之一,還有人建議在寒武紀之前設“埃迪卡拉紀”。

以後世界各地都發現了此類化石。截至2014年,全世界有30多個地區發現“埃迪卡拉生物群”。專家推斷,在“埃迪卡拉生物群”出現之前的海洋環境,是無氧的、沒有生物的。不過遺憾的是,因為發現在砂岩上,所以科學家們找到的只是“埃迪卡拉生物群”的痕跡化石。所以由此得出的認識都只是推斷,並沒有確實的“證據”。

分類

包括3門,15屬,35種低等無脊椎動物。3個門是:腔腸動物門,包括似水母類(Medusoid)和海鰓類(Pennatulaceun);環節動物門;節肢動物門。

腔腸動物類

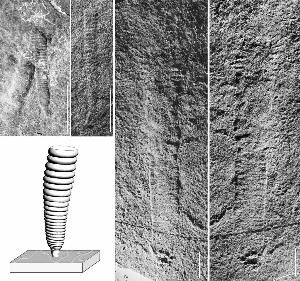

在三峽地區發現的埃迪卡拉生物群化石

在三峽地區發現的埃迪卡拉生物群化石水母體化石主要是游泳的,鍾狀外形,保存為印模者較多。口部及觸手的外形還不清楚。

從外形及表面不同裝飾,如同心狀、放射溝狀、突出葉狀物等來分類,有許多屬可以區分出來,如Ediacaria,Medusinites,Cyclomedusa等屬是常見的。Mau'sonites比較特殊,有單一同心狀脊及盾狀外形的物體,看來是一群體水螅漂浮室的支持物。

Conomedusites是一錐狀化石,有4重對稱及許多觸手,應屬於缽水母綱的原始錐石類。腔腸動物門的3個綱在埃迪卡拉動物群內都有代表,並可能有鈣質骨針的痕跡。還有一些屬缽水母綱及水螅綱,有可疑的幾丁質的骨骼。沒有發現鈣質珊瑚的痕跡。

環節類

環節類的蠕蟲有兩類,一是體平及多節的狄更遜蠕蟲,與現生的Spinther相似,過去曾稱為狄更遜水母。另一類是更像蠕蟲的斯普里格蠕蟲,它有馬蹄形的頭部。

Parvancorina像是一個甲殼動物或三葉蟲的生長過大的幼蟲,其他則與海鞘類被囊動物可以相比,它的親緣關係還不清楚。

Tribrachidium似屬棘皮動物中稀少的三輻射對稱一類,沒有現代的及早寒武世的棘皮動物所具有的鈣質板的痕跡。

Praecambridium個體小,它可以有幾丁質的殼,附在分類位置不明的動物分節體上。

形態特徵

外形

在對埃迪卡拉地區重新進行深入細緻的研究中,採集到幾千塊化石,有的是圓形的壓印,同現代水母相似;有的是柄狀的印痕,與現代的海鰓相似,也是一種腔腸動物;有的像細長的蠕蟲那樣的印痕,有一個像馬蹄形的頭和約40個完全相同的體節所組成,與現代的環節動物相似;還有橢圓形、盾形印痕,並且有T形的紋道,可能是節肢動物,它們同現在已知的任何一種生物都不相似。經過測定,埃迪卡拉動物群生存的年代為距今6億—7億年前。

體長

截至2014年,世界上發現的最大的“埃迪卡拉生物群”生物最大的長1米左右,也就是說,個頭相當於一個3歲左右的孩子。這可能和生存有關。科學家們猜想,當時的生物大多靠身體表面和海水接觸,滲透吸收營養。為了獲取更多的營養,它們的身體不斷膨脹,於是出現了“巨大體型”,形成管狀、扇狀等各種奇特的形狀。

代表物種

埃迪卡拉生物群

埃迪卡拉生物群1、三臂盤Tribrachidium

這種的生物極具美感,它的身體為圓盤狀,呈三輻射對稱。其分類位置難以確定,可能與海星、海膽之類的棘皮動物有關,也可能是一種滅絕門類的代表。

2、恰尼盤海筆Charniodiscus

身體巨大,呈葉狀,葉柄兩側有許多對生或互生的羽葉,葉柄始端有個球形固著器。其形態特徵與現生腔腸動物中的海筆類非常相似,但其葉狀的外形和固著底棲的生活方式似乎表明它屬植物的可能性。究竟它們是動物還是植物,至今仍然是個迷。

3、狄更松蟲Dickinsonia

身體橢圓形或長橢圓形,呈薄餅狀,長度可達1米,厚度卻只有幾毫米,兩側對稱,明顯分節,可能通過表皮攝取營養。其形態特徵與現代海洋中的一種多毛類環節動物(Spinther)頗為相似,但後者的個體很小,營寄生生活。

4、莫森似水母Mawsonites

個體較大,圓形,簡單輻射對稱,直徑約10厘米。自中心向外分為三個環:內環中央為一圓突起,周圍有1-2圈疣狀小突起;中間環由2-3圈瘤狀突出組成,突起向外變大;外環放射狀深裂成葉片。這種動物貌似水母卻不具有四輻對稱的特徵,看似柔軟但可在沉積物表面留下深刻的印痕,不軟不硬,令人稱奇。

5、斯普里格蟲Spriggina

這種動物有一個新月形的“頭盔”,身體兩側對稱,分節,有些像現代的多毛類環節動物,但沒有發現口和消化器官,也沒有發現爬行的痕跡。

發現意義

發現地點

發現地點埃迪卡拉動物群的發現和研究,大大地促進了前寒武紀古生物學的發展,也糾正了過去認為無脊椎動物在寒武紀初期才發生的觀點;也把原來以為只有6億年左右的後生動物歷史,大大向前推進了。有的學者推算,後生動物群很可能起源於9億—10億年前。

到21世紀為止,生命在地球上已經延續了35億年,但是這其中卻有近30億年是水生細菌和藻類的時代。儘管生命在不斷的自我完善,幾十億年中,先後出現了真核生物並顯現出多細胞個體的趨勢,但這一時期的生命仍然是非常原始的。

這一局面在藻類時代行將結束時出現了變化。亞埃迪卡拉古生物化石的發現,標誌著原始的生命形態在經過30億年的準備之後,其積累的生命能量和無窮的創造力即將噴薄而出,生命演化的歷史翻開了全新的篇章。

發現記錄

埃迪卡拉生物群

埃迪卡拉生物群中科院南京地質與古生物研究所在三峽首次發現了典型的“埃迪卡拉生物群”,並發現了一個新類型:霧河管。2011年,陳哲等人在湖北宜昌夷陵區的三斗坪鎮發現了第一塊典型的埃迪卡拉生物化石,之後,陸續又有新發現。其中一塊化石上,到處都是一條條褐色的“小絲線”,有點像漫無目的生長的樹枝,又有點像調皮的蚯蚓……陳哲說,這是一種生物化石,別看它纖細,根據化石圖把它三維還原,就可以看出來是一個上面稍大、下面稍小的“管子”,科學家們給它命名為“霧河管”。

世界其他地區發現的埃迪卡拉生物群都保存在砂岩中,很細碎,只有這些生命的痕跡,沒有實體的構造,而在中國首次發現的“埃迪卡拉生物群”則是保存在石灰岩中的,它們留下了實體的標本,為我們日後研究這些“怪異而神秘”的生物留下了依據。