歷史沿革

埃斯特莊園建造在羅馬以東40公里處的帝沃里小鎮上,由紅衣主教埃斯特委託利戈里奧將他的府第改建而成。第一次世界大戰時被義大利政府沒收。著名的音樂家李斯特曾住在裡面直到1886年去世。

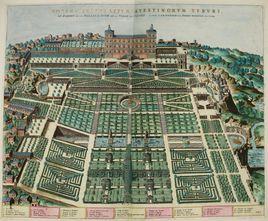

埃斯特莊園坐落在朝向西北的陡峭山坡上,全園面積4.5公頃,園地近似方形。全園分為6個台層,上下高差近50米。入口設在底層,被園路分割為八個部分。兩邊的四塊是闊葉樹林從,中央四塊布置為綠叢植壇,中央設有圓型噴泉。底層花園中還有著名的水風琴。第二層中心為橢圓形的龍泉池,第三層為著名的百泉谷,並依山就勢建造了水劇場。莊園的最高層在府第前約12米寬的天台,可俯瞰全園景觀。

埃斯特莊園以其突出的中軸線,加強了全園的統一感。莊園因其豐富的水景和水聲著稱於世。園內沒有鮮艷的色彩,全園籠罩在綠色植物中,也給各種水景和精美的雕塑創造了良好背景,給人留下極為深刻的印象。埃斯特莊園在中軸及其垂直平行路網的規整、均衡的控制下,將埃斯特家族的故事化為跌宕起伏的噴泉敘說傳奇。園內反覆出現的鹰鵰是埃斯特家族族徽,而下圖中的羅馬噴泉則通過母狼、女神鵰塑、方尖碑,在自然台地噴泉的烘托下,把家族的背景與榮耀表述的那么直白、生動而充滿迷人的韻律。這個庭院儘管有規則的幾何圖形,因地形的繁複卻不能一眼望穿,每一個節點、每一個端點,都有令人驚嘆的美景,而且常常需要走到眼前才能發現。埃斯特庭院不再類似過去歐洲庭院的實用性庭院(如果園、廚園、藥草園)或迷園、結紋園、花壇園等綠色雕塑庭院,文藝復興帶來的開放的精神、豐富的物質基礎與摩肩接踵而至的人才,將它推向了一個新的巔峰,自此,歐洲庭院有了自己新的驕傲——義大利台地園,羅馬郊外的Tivoli小鎮也因之名揚四海。

從埃斯特莊園早期的彩繪效果圖可以看到,埃斯特官邸高據台地的頂端,庭院沿建築的中軸線,依形就勢的展開於層級分明、井然有序的台地之上。在中軸、中軸平行線、垂直平行軸線組上,每條軸線的端點與軸線的節點上,均衡的分布著亭台、遊廊、雕塑、噴泉等各式景觀。特別是莊園充分利用台地優勢,規劃了大小噴泉500個(千泉宮或百泉宮的名稱由此而來),式樣繁複、繽紛絢爛的泉水全部由水位落差自然形成,一直保持到現在也沒有使用電力驅動,尤其是其中兩組噴泉(管風琴噴泉、貓頭鷹與小鳥噴泉下圖中)添加了人工機械設施,將音樂、鳥雀啼鳴的情趣融入到噴泉組合中,堪稱古典園林的水法典範。

歐洲體系中典型的水法也是從台地園開始的。水因為可以使空氣濕潤,從而在義大利園林中占有重要的位置。由於位處台地,義大利園林的水景在不斷的跌落中往往能形成遼遠的空間感和豐富的層次感。在台地園的頂層常設貯水池,有時以洞府的形式作為水的源泉,洞中有雕像或布置成岩石溪泉而具有真實感,並增添些許的山野情趣。沿斜坡可形成水階梯,在地勢陡峭、落差大的地方則形成洶湧的瀑布。在不同的台層交界處可以有溢流、壁泉等多種形式。在下層台地上,利用水位差可形成噴泉,或與雕塑結合,或形成各種優美的噴水圖案和花紋。後來在噴水技巧上大做文章,創造了水劇場、水風琴等具有印象效果的水景,此外還有種種取悅遊人的魔術噴泉等。低層台地也可匯集眾水形成平靜的水池,或成為寬廣的運河。設計者會十分注意水池與周圍環境的關係,使之有良好的比例和適宜的尺度。至於噴泉與背景的色彩、明暗方面的對比也都是經過精心考慮的。

得益於Pirro Ligorio考古學家的身份與園主顯赫的主教地位,埃斯特莊園從鄰近的哈德良別墅的廢墟里淘到諸多珍寶級雕塑,裝點自己的花園。

幾經變遷,今天埃斯特莊園自然很難依舊當初Pirro Ligorio規劃時的模樣,磚木構築的廊架與亭台大都已不復存在,園林植物多數也更新換代,唯有石質雕塑與羅馬人興建水利的功夫了得,悠悠數百年,依然可以讓泉水歡暢的流淌。下圖為管風琴噴泉。